Викентий (Никитин)

| Епископ Викентий | ||

|---|---|---|

| ||

|

||

| 23 сентября 1928 — 13 апреля 1938 | ||

| Церковь | Древлеправославная Церковь Христова | |

| Предшественник | Геннадий (Лакомкин) | |

| Преемник | Флавиан (Слесарев) | |

|

|

||

| Образование | Старообрядческий богословский институт | |

| Деятельность | священник | |

| Рождение |

28 мая (9 июня) 1892 |

|

| Смерть |

13 апреля 1938 (45 лет) |

|

| Отец | Саватий (Никитин) | |

| Супруга | Мария Ивановна Моховая (?-1926) | |

| Принятие монашества | 3 (16) сентября 1928 года | |

| Епископская хиротония | 10 (23) сентября 1928 года | |

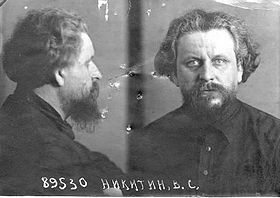

Епи́скоп Вике́нтий (в миру Василий Семёнович Никитин; 28 мая 1892, село Замолодино, Костромской уезд, Костромская губерния — 12 или 13 апреля 1938, Москва) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Кавказский, местоблюститель архиепископского престола (1935—1938).

Биография

[править | править код]Родился 28 мая 1892 году селе Замолодино Костромской губернии. Его отец, купец Семён Никитин, хорошо знавший историю старообрядчества и ревностно относившийся к Церкви, привил мальчику глубокий интерес к русской старине, к древлеправославной вере…[1] Его матерью была пленённая на русско-турецкой войне 1877—1878 годов турчанка, принявшая православие[2].

Достаток позволил дать детям хорошее образование. А в 1906 году купец отправил сына Василия учиться в Москву, в Старообрядческое городское училище[2].

Завершив обучение в 1910 году, Василий возвратился в Кострому, где начал давать уроки русского языка. В 1912 году Василий переехал в село Очёр Пермской губернии, где стараниями местных старообрядцев был построен храм, а при нём открыта школа, в которой Василий Никитин в течение года учителем младших классов[2].

В 1913 году Василий уехал в Москву и поступил в недавно открывшийся Старообрядческий богословско-учительский институт, а по его окончании в сентябре 1916 году в звании рядового призван в армию рядовым и отправлен на Австрийский фронт. Благодаря хорошему образованию был определён писарем в штаб[2].

Демобилизовался в декабре 1917 года в звании писаря. В феврале он вернулся в Кострому. Здесь он женился на Марье Ивановне Моховой, дочери плотника из Ярославской губернии, руководительнице хора костромского старообрядческого храма. Хотя Марья и была на три года старше супруга, жили они душа в душу[2].

В Костроме Василий в 1918—1919 годы работал библиотекарем, потом учителем в Костроме, в школе первой ступени[3]. Продолжил своё образование, окончив годичные учительские курсы и получив звание «учителя первой степени». В июне 1919 года у молодых супругов родился первенец — дочь Калерия[2].

В августе 1919 года призван в Красную армию, был учителем неграмотных красноармейцев при Костромском конском запасе, откуда и демобилизовался в апреле 1921 года[1].

На следующий день после увольнения из армии Василий был рукоположен в сан священника для прихода села Куниково Костромской губернии[2].

В феврале 1925 года по рекомендации епископа Геронтия переведён в Москву, к храмам Рогожского кладбища[2].

В январе 1926 году его жена скончалась от саркомы, оставив двоих детей. Горе отца Василия было безмерно, он сильно похудел, осунулся, почернел лицом. Часто ходил на могилу жены и плакал[2].

В сентябре 1928 года состоялся последний перед многолетним перерывом Освященный собор. На этом Соборе Василию было предложено принять архиерейский сан. Он отказывался, но соборяне, в числе которых был и его отец, уговорили его[1]. Было решено, что он возглавит Кавказскую епархию вместо скончавшегося епископа Феодосия (Монокова). Смиренно соглашаясь, отец Василий со слезами умолял: «Только не оставьте моих детей!»[2]

3 (16) сентября 1928 года, в период работы Освященного Собора, принял иноческий постриг с наречением имени Викентий, а 10 (23) сентября 1928 года хиротонисан во епископа Кавказского. После Собора отправился в свою епархию, поселился в Ессентуках при церковной сторожке старообрядческого храма[1].

13 апреля 1932 года был арестован и обвинен в «создании и руководстве Северо-Кавказским филиалом Всесоюзной контрреволюционной организации старообрядцев». Он якобы «подготавливал вооруженное восстание против советской власти, для чего члены организации хранили огнестрельное оружие и боеприпасы, вел шпионскую деятельность в пользу Румынии, воспитывал молодежь в антисоветском духе, агитировал против колхозов, распространял и хранил антисоветскую литературу, а также портрет бывшего царя Николая II. Распространял слухи о скорой интервенции японцев. Агитировал молодежь против вступления в комсомол и Красную армию». Осуждён на десять лет лишения свободы. Наказание отбывал в Свирских исправительных лагерях[2].

В сентябре 1933 года досрочно освобождён из-за болезни ног, полученной ещё на службе в армии. С осени 1934 года проживал в Москве, имея столичную прописку[1]. Служил не только в Покровском соборе на Рогожском кладбище, но и во всех уцелевших старообрядческих храмах. Поскольку в 1934 году скончался архиепископ Московский и всея Руси Мелетий (Картушин), а созывать Освященный Собор для выборов нового предстоятеля по условиям того времени было невозможно, между епископами началась переписка с целью избрания местоблюстителя[2]. Выборы местоблюстителя были организованы Московской старообрядческой общиной, в них участвовали представители приходов Московской области и епископы, которые переписывались друг с другом и общиной, обсуждая кандидатов[4]. В феврале 1935 года после длительной переписки утверждён местоблюстителем Московского архиепископского престола[1].

Секретарь Московской Архиепископии Галина Мариничева в своих воспоминаниях писала: «Условия жизни ему достались тяжелейшие, негде было и главу приклонить. Тем не менее он принимал участие в богослужениях в уцелевших московских храмах на Рогожском кладбище, на Тверской, на Апухтинке и в самый острый период антирелигиозных гонений находил мужество после богослужений говорить проповеди, которые были струёй свежего воздуха в удушающей атмосфере распространявшегося безверия… Его речь была продуманной, немногословной, серьёзной и доступной для понимания каждого слушающего. Авторитетом среди верующих он пользовался огромным, народ его почитал и любил»[2].

В газете «Известия» от 30 января 1938 года была опубликована клеветническая статья некоего А. Юрина «Архиепископ всея Руси». В статье епископ Викентий обвинялся во всех мыслимых и немыслимых грехах: он бывший белогвардейский офицер, церковный карьерист, погубивший жену ради архиерейского сана, румынский шпион, горький пьяница, дебошир и пр[2].

5 марта 1938 года, епископ Викентий был арестован и доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД на Лубянской площади в Москве. Через несколько дней его перевели в Бутырскую тюрьму, затем в Лефортовскую. Здесь после очередного допроса в ночь с 12 на 13 апреля он скончался от кровоизлияния в мозг. Тело было увезено в крематорий Донского кладбища, прах захоронен в общей могиле[2][1].

В 1990 году Генеральной прокуратурой епископ Викентий был реабилитирован[1].

Примечания

[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Викентий (еп. Кавказский, местоблюститель архиепископского престола, священномученик) Архивная копия от 27 октября 2017 на Wayback Machine на официальном сайт РПСЦ

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Алексей Воропаев, Дмитрий Урушев Тяжкий крест местоблюстителя Архивная копия от 27 октября 2017 на Wayback Machine // НГ-Религии, 16.04.2008

- ↑ Боченков, 2019, с. 100.

- ↑ Боченков, 2019, с. 102-103.

Литература

[править | править код]- Боченков В. В. Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной Старообрядческой церкви. — М.: Вече, 2019. — С. 100—104. — 320 с. — (Историческая литература). — ISBN 978-5-4484-0925-7.