Международные отношения (1814–1919)

Международные отношения (1814—1919) — мировая дипломатия и, в более общем смысле, международные отношения великих держав с 1814 по 1919 год, период от окончания Наполеоновских войн и Венского конгресса (1814—1815) до окончания Первой мировой войны и Парижской мирной конференции (1919—1920).

За этот период произошла быстрая индустриализация и выросла мощь Великобритании, США, Франции, Пруссии / Германии, а позже Италии и Японии. Усилилась империалистическая и колониалистическая конкуренция (наиболее известна борьба за Африку в 1880-х и 1890-х годах). Великобритания создала неформальную экономическую сеть, которая в сочетании с её колониями и Королевским флотом сделала её страной-гегемоном, пока её власти не бросила вызов объединённая Германия.

Это был, в основном, мирный период, без войн между великими державами, за исключением периода 1853—1871 годов, и некоторых войн между Россией и Османской империей (Русско-турецкая война (1877—1878). После 1900 года в Балканском регионе произошла серия войн, вышедших из-под контроля и переросших в чрезвычайно разрушительную Первую мировую войну (1914—1918).

В 1814 году насчитывалось пять великих держав: Франция, Великобритания, Россия, Австрия (в 1867—1918 годах — Австро-Венгрия) и Пруссия (в 1871—1918 годах — Германская империя). Италия была добавлена к этой группе после её объединения в 1860 году («Рисорджименто»); к 1905 году к великим державам присоединились два быстрорастущих неевропейских государства — Япония и США.

Румыния, Болгария, Сербия и Черногория первоначально действовали как автономные вассалы, поскольку до 1908—1912 годов они юридически всё ещё были частью приходящей в упадок Османской империи, прежде чем обрели независимость[1].

В 1914 году, накануне Первой мировой войны, в Европе существовало два основных блока:

- Антанта (Франция, Великобритания, Россия)

- Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия).

Италия перешла в Антанту в 1915 году, Османская империя и Болгария присоединились к Центральным державам. Нейтралитет был политикой Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Дании, Швеции, Норвегии, Греции, Португалии, Испании и Швейцарии.

В Первой мировой войне Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария потерпели поражение. Германия потеряла статус великой державы. Была создана Лиги Наций, в которой постоянные места получили победители Великобритания, Франция, Италия и Япония. Соединённые Штаты Америки не присоединились к Лиге.

Предыдущим периодом был период международных отношений (1648–1814).

Следующим периодом был период международных отношений (1919—1939).

1814—1830: Реставрация и реакция[править | править код]

Власть Наполеона I начала рушиться в 1814 году. Великобритания, Пруссия, Россия и Австрия, противостоявшие Французской империи в наполеоновских войнах, распланировали послевоенный мир в Шомонском трактате (1814). Было решено:

- создать Германский союз, включающий Австрию и Пруссию (плюс чешские земли)

- разделить французские протектораты и аннексии на независимые государства

- восстановить королей Бурбонов

- расширить Нидерланды за счёт территории, ставшей в 1830 году современной Бельгией.

Решения Шомонского трактата стали краеугольным камнем системы Европейского концерта, который сформировал баланс сил на следующие два десятилетия[2][3].

Одной из целей дипломатии на протяжении всего периода было достижение баланса сил, без доминирования[4]. При получении какой-либо державой преимущества от победы в войне и приобретения новой территории — её соперники могли требовать «компенсации», даже если они изначально не участвовали в войне. Например, в 1866 году Пруссия и поддерживающие её северогерманские государства разгромили Австрию и её южногерманских союзников, но Франция потребовала компенсации, чтобы уравновесить прусские достижения[5].

Венский конгресс (1814—1815)[править | править код]

Венский конгресс (1814—1815) положил конец наполеоновским войнам и попытался восстановить свергнутые Наполеоном монархии, положив начало эпохе реакции[6]. Под руководством премьер-министра Австрии Клеменса фон Меттерниха и министра иностранных дел Великобритании лорда Каслри был создан Европейский концерт. Основные европейские державы — Великобритания, Россия, Пруссия, Австрия и (после 1818 года) Франция регулярно встречались для разрешения разногласий. Это был предшественник Лиги Наций и Организации Объединённых Наций[7][8].

В 1818 году британцы решили не вмешиваться в континентальные проблемы, которые их напрямую не затрагивали. На смену общим целям великих держав пришло растущее политическое и экономическое соперничество[9]. Веронский конгресс 1822 года «ознаменовал конец»[10], многие историки считают, что Венский концерт рухнул к 1823 году[7][8][11][12], другие — что он сохранялся на протяжении большей части XIX века[13][14]. Историк Ричард Лангхорн считает, что «Концерт» был действенным до образования Германии в 1871 году.

«Концерт» имел более слабое, но заметное влияние на международную политику даже после начала Первой мировой войны[13].

Состоялись три крупных европейских конгресса:

- в Вене (разрешение польско-саксонского кризиса)

- в Лайбахе (Любляна) (решился вопрос о помощи Греции)

- в Ахене (положил конец военной оккупации Франции и уменьшил сумму французских репараций).

Александр I предложил сформировать совершенно новый союз, с международной армией, ядром которой должна была быть Российская императорская армия. Целью нового крайне реакционного союза должно было стать подавление народных восстаний по всей Европе, но Великобритания отказалась участвовать, поэтому от этой идеи отказались[15].

Во время великих революционных потрясений 1848—1849 годов были заявлены требования пересмотра границ по национальному признаку. Конгресс не созывался[16][17], а консервативные монархии сформировали номинальный Священный союз[14]. Этот союз распался в 1850-х годах из-за кризиса в Османской империи, получившего название «Восточный вопрос»[13].

Хотя Конгрессы перестали приносить пользу[9][11][18][19], но до 1860-х годов территориальные границы, установленные Венским конгрессом, сохранялись[20].

Британская политика (1814—1830)[править | править код]

Британскую внешнюю политику определял Джордж Каннинг (1822—1827), Великобритания опиралась на Королевский флот, растущее финансовое богатство и промышленную мощь. Внешняя политика строилась на принципе баланса сил, согласно которому ни одно государство не должно было доминировать на континенте, согласно этой политике Великобритания[21][22]:

- поддержала Османскую империю как оплот против российского экспансионизма

- выступала против интервенций, направленных на подавление либеральной демократии, в то время, как Франция и Испания планировали подавить движение за независимость, происходящее в Латинской Америке

- сотрудничала с Соединёнными Штатами Америки в провозглашении доктрины Монро, призванной сохранить новые независимые государства Латинской Америки

- ставила цель предотвратить доминирование Франции

- предоставляла британским купцам доступ на открывающиеся рынки

Отмена международной работорговли[править | править код]

Отмена международной работорговли было важнейшим либеральным достижением, которое началось с принятия соответствующего законодательства в Великобритании и Соединённых Штатах Америки в 1807 году[23]. Результатом стала Блокада Африки[англ.] и сокращение объёма работорговли из Африки в Новый Свет более чем на 95 %. Около 1000 рабов в год незаконно ввозились в США, а также некоторые на испанскую Кубу и в Бразильскую империю[24]. В колониях Британской империи рабство было отменено в 1833 году[англ.], в колониях Французской республики— в 1848 году[англ.], в США —в 1865 году[англ.] и в Бразилии в 1888 году[25].

Испания теряет колонии[править | править код]

Испания находилась в состоянии войны с Великобританией с 1798 по 1808 год, и британский королевский флот прервал контакты Испании со своими колониями. Торговлю вели нейтральные американские и голландские торговцы. В колониях были созданы временные правительства или хунты, которые были фактически независимы от Испанской империи.

Две группы боролись за власть:

- испанцы, родившиеся в Испании (peninsulares)

- испанцы, родившиеся в Новой Испании (criollos по-испански или креолы по-английски).

Креолы возглавили призыв к независимости и, в конечном итоге, завоевали её. Испания потеряла все свои американские колонии, за исключением Кубы и Пуэрто-Рико, в войне за независимость (1808—1826)[26][27].

Неоднократные попытки испанцев восстановить контроль провалились, поскольку Великобритания и США действовали против Испании, продвигая доктрину Монро. Британские купцы и банкиры заняли доминирующую роль в Латинской Америке. В 1824 году армии генералов Хосе де Сан-Мартина из Аргентины и Симона Боливара из Венесуэлы разгромили последние испанские войска; окончательное поражение произошло в битве при Аякучо на юге Перу.

После потери своих колоний Испания стала играть незначительную роль в международных делах. Куба, оставшаяся испанской колонией, неоднократно восставала в трех войнах за независимость, кульминацией которых стала Кубинская война за независимость. Испания отказалась выполнить требования США по реформам, тогда США вмешались в войну в 1898 году . Куба была захвачена США, которые и предоставили ей частичную независимость. Также США захватили испанские колонии Филиппины и Гуам[28]. У Испании всё ещё оставались небольшие колониальные владения в Северной Африке и Экваториальной Гвинее, однако роль Испании в международных делах по существу закончилась.

Борьба Греции за независимость (1821—1833)[править | править код]

Греческая война за независимость была крупнейшим военным конфликтом 1820-х годов. Великие державы поддерживали греков, но не хотели разрушения Османской империи. Греция сначала стала автономным государством-сюзереном Османской империи, но к 1832 году по Константинопольскому договору стала полностью независимым королевством[29].

Греческие повстанцы были подавлены османами при значительной помощи Египта[англ.], о чём писал с возмущением английский поэт Лорд Байрон. Контекстом вмешательства великих держав на стороне Греции была длительная экспансия России за счёт распадающейся Османской империи, что рассматривались другими европейскими державами как серьёзная геостратегическая угроза:

- Австрия опасалась за дестабилизацию своих южных границ.

- Британия опасалась односторонних действий России в поддержку православным грекам. Поэтому Великобритания и Франция обязали Россию договором о совместном вмешательстве, целью которого было обеспечить греческую автономию с одновременным сохранением территориальной целостности Османской империи в качестве противовеса России[30][31].

По Лондонской конвенции (1827) турки должны были предоставить грекам автономию внутри империи. Для обеспечения выполнения этой политики в Грецию были направлены военно-морские эскадры[32]. Решающая военно-морская победа союзников в битве при Наварине сломила военную мощь османов и их египетских союзников и спасла молодую Греческую Республику от краха. Но потребовалось ещё два военных вмешательства: со стороны России в форме русско-турецкой войны 1828—1829 годов и французского экспедиционного корпуса на Пелопоннес, чтобы добиться вывода османских войск из центральной и южной Греции и, наконец, обеспечить независимость Греции[33].

1830—1850-ые годы[править | править код]

Великобритания продолжала оставаться самой влиятельной державой, за ней следовали Россия, Франция, Пруссия и Австрия. Соединённые Штаты быстро росли в размерах, численности населения и экономической мощи, особенно после поражения Мексики в 1848 году. Для США проблема рабства становилась все более насущной и вызывающей внутренние разногласия.

Крымская война (1853—1856) была единственным крупномасштабным конфликтом между крупными державами за этот период. Она имела очень небольшие последствия в долгосрочной перспективе, но при этом характеризовалась очень высокими потерями[34].

Великобритания укрепила свою колониальную систему, особенно в Британской Индии (Индия), а Франция восстановила свои колонии в Азии и Северной Африке. Россия продолжала экспансию на юг (в сторону Персии) и восток (в Сибирь). Османская империя уступила контроль над некоторыми частями Балкан новым государствам Греции и Сербии[35].

В Лондонском договоре (1839) великие державы гарантировали нейтралитет Бельгии. Нарушение данного договора в 1914 году Германией при её вторжении в Бельгию во время Первой мировой войны, привело сначала к британскому ультиматуму о немедленном выводе войск, а его игнорирование —вынудило Соединенное Королевство объявить войну Германии[36].

Британская политика (1830—1860)[править | править код]

Хлебные законы (1846), отменившие торговый барьер при импорте продуктов питания, стали важным поворотным моментом, после которого свободная торговля стала национальной политикой Великобритании в XX веке. Промышленные интересы Манчестерской школы» победили протекционистские сельскохозяйственные интересы[37].

С 1830 по 1865 год, с небольшими перерывами, лорд Палмерстон определял британскую внешнюю политику. Он преследовал следующие цели[38][39]:

- защита британских интересов от угроз и поддержка престижа Великобритании за рубежом

- использование средств массовой информации для завоевания общественной поддержки всех слоев общества

- распространение конституционных либеральных правительств, как в Великобритании, по модели Избирательной реформы 1832 года. Одобрение либеральных революции во Франции (1830), Греции (1843) и поддержка либеральных режимов, гарантирующих бо́льшую стабильности в международной системе

- продвижение британского национализма во время бельгийского восстания (1830), объединения Италии (1859)

- избегание войн с помощью политики баланса сил, недопущения доминирования Франции, России или кого-либо ещё в Европе[40].

Палмерстон не заключал ни с кем постоянных союзов и проводил политику баланса сил:

- сотрудничество с Францией, когда это было необходимо для баланса сил

- контроль таких автократических стран, как Россия и Австрия

- поддержка самодержавной Османской империи, поскольку она блокировала российскую экспансию.

Вторым по значимости после Пальмерстона был дипломат, министр иностранных дел и премьер-министр лорд Абердин до его дипломатической неудачи в Крымской войне, положившей конец его карьере, он одержал множество дипломатических триумфов:

- в 1813—1814 годах, в качестве посла в Австрийской империи, принимал участие в переговорах о союзах и финансировании, которые привели к поражению Наполеона.

- В Париже нормализовал отношения с недавно восстановленным правительством Бурбонов и убедил свое правительство, что им можно доверять

- . хорошо работал с ведущими европейскими дипломатами Клеменсом фон Меттернихом в Вене и Франсуа Гизо в Париже

- вывел Великобританию в центр континентальной дипломатии по важнейшим вопросам, таким как локальные войны в Греции, Португалии и Бельгии

- пришёл к компромиссу в пограничном споре в штате Мэн, отдав большую часть земли американцам, но предоставив Канаде стратегически важный путь к порту с теплой водой[41]

- сыграл центральную роль в провоцировании и победе в опиумных войнах против Китая, получив при этом контроль над Гонконгом[42][43]

- безуспешное посредничество Великобритании между Николаем I и османами для предотвращения Крымской войны, но последующее обвинение Абердина в вялом её течении— положило конец его карьере.

Бельгийская революция[править | править код]

В 1830 году католическая Бельгия отделилась от протестантского Объединённого Королевства Нидерландов и основала независимое Королевство Бельгия[44]. Южные либералы и католики (в основном франкоговорящие) объединились против автократического правления короля Виллема I.

По Лондонскому договору (1839) Бельгия была признана независимой, гарантом чего выступили крупнейшие державы[45][46].

Революции 1848 года[править | править код]

Революции 1848 года по всей Европе пытались свергнуть реакционные монархии, став самой масштабной революционной волной в европейской истории, было вовлечено более 50 стран. Эта волна достигла большей части Европы, но гораздо меньше — Америки, Великобритании и Бельгии, где недавно утвердился либерализм.

Революции носили по существу либерально-демократический характер и имели целью ликвидацию старых монархических структур и создание независимых национальных государств. Либерализм в то время означал замену автократических правительств конституционными государствами с верховенством закона, что стало кредо французской буржуазии. Однако в германском, итальянском и австрийском государствах главным фактором был был национализм. Немцы и итальянцы жили под властью нескольких правительств и требовали объединения в собственные национальные государства. В Австрийской империи, многие этнические группы, подавленные иностранным правлением, особенно венгры, вовлекались в революцию[47].

Хотя либеральные идеи витали в воздухе уже десять лет, революционеры разных стран не устанавливали прямых связей друг с другом[48].

Ключевыми факторами, способствовавшими революциям, были[49]:

- широко распространенное недовольство старым политическим руководством

- требования бо́льшего участия в правительстве и демократии

- требования свободы прессы

- требования, выдвинутые рабочим классом

- подъём национализма и перегруппировка существующих правительственных сил.

Восстания возглавили временные коалиции реформаторов, среднего класса и рабочих.

В феврале во Франции началась первая революция, большие толпы людей вынудили короля Луи-Филиппа I отречься от престола, и для других стран это был вдохновляющий пример того, что монархию действительно возможно разрушить. Во время революционной волны десятки тысяч людей были убиты, а другие были вынуждены покинуть страну.

Значительные и долгосрочные реформы включали отмену крепостного права в Австрии и Венгрии, конец абсолютной монархии в Дании и введение представительной демократии в Нидерландах. Революции имели наибольшее значение во Франции, Нидерландах, государствах Германской Конфедерации, Италии и Австрийской империи[50].

Реакционные силы, в конечном итоге, одержали верх, чему способствовала российская военная интервенция в Венгрии, а также сильная традиционная аристократия и государственная религия. У аристократов были огромные богатства, обширная сеть контактов, множества подчиненных подданных и конкретная цель — вернуться к старому статус-кво[51]. Тем не менее, были проведены некоторые социальные реформы[52].

Османская империя[править | править код]

Османская империя участвовала в наполеоновских войнах во время французской кампании в Египте и Сирии (1798—1801), как проигравшая сторона не была приглашена на Венский конгресс (1814). С 1800 года Империя начала терять свои владения в Европе, начав с потери Греции (1821—1833), продолжив потерей Сербии (1804—1835), Болгарии (1908), и в Северной Африке, начиная с потери Египта (1798–1805). Её главным врагом была Россия, а главным сторонником — Великобритания[53][54], которая приняла участие в Крымской войне против России в 1850-х годах.

В XIX веке Османская империя начала занимать большие суммы и обанкротилась в 1875 году. Три британских лидера сыграли важную роль для Османской империи:

- Лорд Палмерстон, в период 1830—1865 годов, считал Османскую империю важным компонентом баланса сил

- Уильям Гладстон в 1870-х годах стремился создать «Европейский концерт», который поддержал бы выживание империи

- в 1880-х и 1890-х годах лорд Солсбери задумал упорядоченное расчленение слабеющей империи таким образом, чтобы уменьшить соперничество между великими державами[55].

Берлинская конференция по Африке 1884 года, за исключением неудавшейся Гаагской конференции 1899 года, была последним крупным международным политическим саммитом до 1914 года. Гладстон был единственным, кто выступал за согласованные, а не индивидуальные действия в отношении внутреннего управления Египтом, реформы Османской империи и открытия Африки. Бисмарк и лорд Солсбери отвергли позицию Гладстона[56].

Борьба Сербии за независимость (1804—1835)[править | править код]

В 1804 году успешное восстание против османов положило начало современной Сербии[57]. Сербская революция произошла между 1804 и 1835 годами. Результатом стало превращение территории из османской провинции в конституционную монархию Сербия. За период с 1804 по 1815 год было два вооруженных восстания. В период (1815—1835) произошла мирная консолидация политической власти всё более автономной Сербии, кульминацией которой стало признание права на наследственное правление сербскими князьями в 1830 и 1833 годах и территориальная экспансия молодой монархии[58]. Принятие первой писаной конституции в 1835 году отменило феодализм и крепостное право[59] и сделало страну сюзереном .[60]

Крымская война[править | править код]

Крымская война (1853—1856), которая велась Россией с союзниками (Великобританиия, Франция, Сардиния, Османская империя), закончилась победой союзников[61][62].

В 1851 году Наполеон III вынудил Блистательную Порту (правительство Османской империи) признать его защитником христианских мест на Святой Земле. Россия осудила Францию, поскольку она утверждала, что является защитницей всех православных христиан в Османской империи. Франция направила свой флот в Чёрное море; Россия ответила собственной демонстрацией силы. В 1851 году Россия ввела войска в османские провинции Молдавию и Валахию. Британия на помощь Османской империи послала флот. Дипломатические усилия не увенчались успехом. Султан объявил войну России в октябре 1851 года. После катастрофы османского флота в ноябре Великобритания и Франция объявили войну России. Большая часть боев происходила на Крымском полуострове, который в конце концов захватили союзники[63].

Россия потерпела поражение. По Парижскому договору (30 марта 1856 года):

- Державы пообещали уважать независимость и территориальную целостность Османской империи

- Россия уступила немного земли и отказалась от претензий на протекторат над христианами в османских владениях[англ.]

- Серьёзным ударом по мощи и престижу России стала демилитаризация Черного моря и создание международной комиссии, гарантирующей свободу торговли и судоходства на реке Дунай

- Молдавия и Валахия остались под номинальным правлением Османской империи, но им были предоставлены независимые конституции и национальные собрания.[64].

Были установлены новые правила торговли во время войны:

- каперство было признано незаконным

- нейтральный флаг защищал вражеские товары, за исключением контрабанды

- нейтральные товары на неприятельском судне, за исключением контрабанды, не подлежали конфискации

- блокада, чтобы быть законной, должна была быть эффективной[65]

Война помогла модернизировать войну, внедрив важные новые технологии:

- железные дороги

- телеграф

- современные методы ухода за больными.

Война стала поворотным моментом во внутренней и внешней политике России:

- Российская Императорская Армия продемонстрировала свою слабость, плохое руководство и отсутствие современного оружия и технологий

- Слабая экономика России не смогла обеспечить войну, поэтому внимание России обратилось на гораздо более слабые мусульманские регионы в Центральной Азии, Европа была оставлена в покое

- Русские интеллектуалы потребовали фундаментальную реформу правительства и социальной системы

- Война ослабила и Россию, и Австрию, что открыло Наполеону III, Кавуру (в Италии) и Отто фон Бисмарку (в Германии) возможность начать серию войн в 1860-х годах, которые изменили Европу[66][67].

Молдавия и Валахия[править | править код]

Османские вассальные государства Молдавия и Валахия постепенно отделились от Османской империи и объединились в Румынию в 1859 году, хотя добиться независимости удалось лишь в 1878 году[68] . Два княжества долгое время находились под контролем Османской империи, но и Россия, и Австрия также претендовали на них, что сделало регион местом конфликта в XIX веке. Население в основном было православным по вероисповеданию и говорило на румынском языке, хотя существовали определённые этнические меньшинства, такие как евреи и греки. Провинции были оккупированы Россией после Адрианопольского договора (1829). Русские и турецкие войска объединились для подавления Молдавской и Валашской революций 1848 года. Во время Крымской войны княжества были взяты под контроль Австрией. В 1859 году, после избрания Александру Иоана Кузы господарем Объединенных княжеств Молдавии и Валахии (переименованных в Объединённые княжества Румынии в 1862 году), произошло объединение книжеств[69].

Благодаря вмешательству России Королевство Румыния официально стало независимым в 1878 году[70]. В Трансильвании, регионе, исторически являющемся частью Венгрии, проживало около двух миллионов этнических румын. Когда Австро-Венгерская империя распалась в конце Первой мировой войны, Румыния объединилась с Трансильванией[71].

Победа Соединённых Штатов над Мексикой (1846—1848)[править | править код]

Мексика отказалась признать аннексию Техаса США в 1845 году, считая Республику Техас мексиканской территорией и не признавая Веласкский договор 1836 года, подписанный тогдашним президентом и главнокомандующим Мексики Антонио Лопесом де Санта-Анной под принуждением после поражения в последней битве Техасской революции. Правительство Техаса стремилось достичь границы по реке Рио-Гранде, однако не могло продвинуться к югу от реки Нуэсес. После принятия Техаса в качестве американского штата, Мексика разорвала дипломатические отношения с США. Ситуация быстро обострилась; после того, как мексиканская армия устроила засаду на американские войска, патрулирующие этот район, Соединённые Штаты объявили войну в мае 1846 года. Армия Соединённых Штатов захватила Санта-Фе-де-Нуэво-Мексико и Верхнюю Калифорнию и вторглась в северную Мексику . В марте 1847 года ВМС и морская пехота США начали осаду Веракруса, крупнейшего порта Мексики. Договор Гуадалупе-Идальго был подписан в феврале 1848 года, положив конец войне. Его условия включали:

- признание Мексикой Техаса американским штатом в соответствии с границами, согласованными в Веласко

- Мексика уступила свои северные приграничные территории США за 15 миллионов долларов США

- Мексике был прощён долг в размере 3,25 миллиона долларов.[72]

- В общей сложности Мексика отказалась от 55 % своих довоенных территориальных претензий к Соединённым Штатам[73].

Бразилия и Аргентина[править | править код]

Бразилия, ставшая независимой от Португалии в 1822 году, столкнулась с давлением со стороны Великобритании, требующей прекратить работорговлю в Атлантике. Бразилия вела войны в районе реки Ла-Плата: Сисплатинская война против Аргентины (1828); Лаплатская война с Аргентиной (1850-е годы); Уругвайская война и Парагвайская война (1860-е годы). В Парагвайской войне Аргентина и Бразилия были союзниками против Парагвая; это было самое кровавое и дорогостоящее событие в истории Южной Америки. Конфликт закончился победой альянса и почти разрушением Парагвая как национального государства[74]. После этого Бразилия и Аргентина вступили в мирный период.[75][76].

Путешествия, транспорт и коммуникации[править | править код]

Путешествия на дальние расстояния и коммуникация значительно улучшились. Каждое десятилетие появлялось больше судов, появлялось больше регулярных пунктов назначения, совершались более быстрые рейсы, снижались тарифы на проезд для пассажиров и на товары, что облегчило международную торговлю и международный туризм [77]. После 1860 года колоссальное расширение производства пшеницы в Соединённых Штатах наводнило мировой рынок, снизив цены на 40 %, и (наряду с расширением местного выращивания картофеля) внесло большой вклад в продовольственное благосостояние бедных[78].

Путешествия

Рекорды скорости парусников эпохи 1843—1869 принадлежали клиперам (6 узлов). Они и перевозили пассажиров по всему миру[79]:

- между Британией и её колониями на востоке

- в трансатлантической торговле

- из Нью-Йорка в Сан-Франциско вокруг мыса Горн во время Калифорнийской войны и Золотой лихорадки.

Гораздо более быстрый паровой океанский лайнер с железным корпусом стал доминирующим видом пассажирских перевозок с 1850-х по 1950-е годы.

Транспорт

Скорость грузовых парусных судов составляла в среднем 2,8 узла[80][81]. Ставки фрахта на океанские перевозки оставались стабильными в XVIII веке примерно до 1840 года, а затем начали быстро падать. Британцы доминировали в мировом экспорте, и с 1840 по 1910 год тарифы на британские грузоперевозки упали на 70 %[82]. Суэцкий канал, открывшийся в 1869 году, сократил время доставки грузов из Лондона в Индию на треть, уменьшилась плата и увеличился грузооборот[83][84].

К середине XIX века железные корпуса заменили деревянные; после 1870 года сталь заменила железо. Однако паровым машинам потребовалось гораздо больше времени, чтобы заменить паруса. Уголь был дорогим, и на маршруте требовались угольные станции, поэтому паровой двигатель использовался только в качестве резервного к парусам[85]. Только Британская империя имела сеть угольных станций, которая позволяла Королевскому флоту действовать по всему миру[86]. Постоянное усовершенствование кораблей привело к созданию мощных составных двигателей, которые были намного более эффективными. Котлы и поршни были изготовлены из стали, которая могла выдерживать гораздо более высокое давление, чем железо. Впервые они стали использовались для перевозки высокоприоритетных грузов, таких как почта и пассажиры[87]. Появление паротурбинного двигателя (1907) резко повысило эффективность, а увеличение использования нефти после 1910 года освободило грузовое пространство кораблей[88].

Связь

К 1850-м годам железные дороги и телеграфные линии соединили все крупные города Западной Европы, а также города внутри Соединённых Штатов. К 1860-м годам крупнейшие торговые страны мира были связаны подводными телеграфными кабелями[89][90][91][92]. Телеграф заменил медленную междугороднюю почтовую связь[93].

1860—1871: Национализм и объединение[править | править код]

Национализм резко возрос в начале и середине XIX века. Он был силён в развитых странах и представлял собой мощную силу, требующую независимости немцев, ирландцев, итальянцев, греков и славянских народов Юго-Восточной Европы. Сильное чувство национализма также росло в признанных независимых странах, таких как Великобритания и Франция.

Английский историк Джон Бьюри утверждал, что именно между 1830 и 1870 годами национализм добился больших успехов, его герои вдохновляли великую литературу, он способствовал развитию науки, показал свою силу как объединения, так и разделения. Так, национализм привёл к консолидации в Германии и Италии, но был угрозой многонациональным Османской и Габстургским империям. Европейская культура обогатилась новым народным вкладом малоизвестных или забытых народов. Но в то же время антагонизмы, поощряемые национализмом, привели не только к войнам, восстаниям и местной ненависти — они усилили или создали новые духовные разделения в номинально христианской Европе[94].

Этот период был особенно насыщен событиями в мире: объединение Италии[95], Гражданская война в США (дипломатия)[англ.][96], и война 1864 года из-за земли Шлезвиг-Гольштейн между Данией и немецкими государствами[97].

Великобритания[править | править код]

В 1859 году, после еще одного недолговечного консервативного правительства, премьер-министр лорд Палмерстон и граф Рассел уладили свои разногласия, и Рассел согласился стать министром иностранных дел в новом кабинете Палмерстона. Это было первое по-настоящему Либеральное правительство[англ.]. Рассел и Палмерстон испытывали искушение вмешаться на стороне Конфедерации в Гражданскую войну в США, но сохраняли нейтралитет Британии[98].

Франция[править | править код]

Потеряв в 1763 и 1815 годах большую часть своей глобальной империи, Франция, после 1830 года, стала крупной мировой политической, экономической, военной и колониальной державой, восстановив влияние в близлежащих районах Западной Европы и Италии. Её новые владения в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке могли соперничать с британскими владениями. Прямое французское правление в Северной Африке началось в 1830 году с завоевания Алжира. В остальной части Африки были созданы торговые станции и военные посты. Франция получила полный контроль над Индокитаем и угрожала южному Китаю. Также попыталась, но не смогла взять под свой контроль Мексику[99][100].

В 1851 году Наполеон III не сдержал обещания мирного правления, прельстившись славой[101]. Он был дальновидным, загадочным и скрытным, у него был плохой персонал, и он постоянно конфликтовал со своими сторонниками внутри страны, будучи некомпетентным дипломатом[102]. После кратковременной угрозы вторжения в Великобританию в 1851 году, в дальнейшем, в 1850-х годах, Франция и Великобритания сотрудничали, заключив союз в Крымской войне и заключив крупный торговый договор в 1860 году. Однако Великобритания стремилась ограничить Вторую империю, нарастившую свой флот, расширившую свою территорию и начавшую проводить более активную внешнюю политику[103]. Французская компания участвовала в строительстве Суэцкого канала, чему Британия не смогла помешать. Однако в Европе Наполеон терпел неудачи снова и снова. Крымская война (1853—1856) не принесла никаких успехов. Война с Австрией (1859) способствовала объединению Италии, чему Франция противилась, да и французское вознаграждение в этой войне было небольшим— аннексия Савойи и Ниццы. Британцы были недовольны французским вмешательством в Сирию (1860—1861).

Внутри страны сначала католики были недовольны плохим обращением НаполеонаIII с Папой, а после изменения отношений в лучшую сторону, недовольными стали как французские антиклерикальные либералы, так и бывшие итальянские союзники. Были снижены тарифы, что помогло в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной перспективе разозлило владельцев крупных поместий, а также текстильных и металлургических промышленников, в то же время побудив обеспокоенных рабочих объединиться.

В 1860-х годах Наполеон чуть не ввязался в войну с Соединёнными Штатами (1862), мексиканская интервенция (1861—1867) обернулась полной катастрофой. Вступление в войну с Пруссией (1870) было запоздалым и уже не могло остановить объединение всех немцев, за исключением Австрии, под руководством Пруссии. Идея неизбежной вражды между немцами и французами[англ.] приобрела необычайную популярность. У Франция не было союзников, и она была сильно разделена внутри страны. В результате поражения на поле боя во франко-прусской войне, была потеряна Эльзас-Лотарингия. Английский историк Алан Тейлор прямо говорит о том, что Наполеон III разрушил Францию как великую державу[104][105].

Итальянское объединение[править | править код]

Рисорджименто — это период 1848—1871 годов, когда итальянцы достигли независимости от австрийских Габсбургов на севере и испанских Бурбонов на юге, обеспечив национальное объединение. Пьемонт (известный как Сардинское королевство) распространил свою конституционную систему на новое государство Королевство Италия[106][107][108][109].

Папство заручилось поддержкой Франции, боясь, что отказ от контроля над Папской областью ослабит католическую церковь[110]. Королевство Италия окончательно захватило Папскую область в 1870 году, когда французская армия была выведена. Папа Пий IX объявил себя пленником. Мир с Италией Папа Пий XI заключил только в 1929 году[111]. После 1870 года Италия была признана шестой великой державой, хотя и гораздо слабее остальных[112].

Соединённые Штаты[править | править код]

Во время Гражданской войны в США (1861–1865) южные рабовладельческие штаты попытались выйти из состава государства (Союза) и создать независимыеКонфедеративные Штаты Америки. Северные штаты не смирились с распадом Союза и боролись за его восстановление[113]. Конфедерация добивалась вмешательства Великобритании и Франции на своей стороне. Британские и французские аристократы не любили американский республиканизм, к тому же Юг был основным источником хлопка для европейских текстильных фабрик. Конфедераты полагали, что хлопок настолько важен для британской и французской промышленности, что эти страны будут бороться за него (лозунг «Хлопок — король[англ.]»). Конфедератам в Европе действительно удалось собрать деньги, на которые были куплены военные корабли и боеприпасы. Однако в 1861 году в Великобритании был большой избыток хлопка, поэтому важнее для неё был не южный хлопок, а зависимость значительной части британских продовольственных запасов от зерна с севера США. Франция не вмешивалась в одиночку и была меньше заинтересована в хлопке, чем в обеспечении своего контроля над Мексикой, который независимая Конфедерация позволила бы, но Союз никогда бы этого не одобрил[114]. Север ясно дал понять, что любое официальное признание Конфедерации означает войну с США[115].

Великобритании удалось избежать возможного втягивания в войну, так как муж королевы Виктории принц Альберт помог решить Инцидент с судном Trent (1861). Британцы отдавали предпочтение Соединённым Штатам, хотя блокада южных штатов Союзным флотом[англ.]остановила 95% южного экспорта (хлопок) в Великобританию. Вторичное предотвращение втягивания в войну произошло в сентябре 1862 года, во время вторжения Конфедерации в Мэриленд. Тогда Великобритания (вместе с Францией) собиралась вмешаться и начать переговоры о мирном урегулировании, что могло означать только войну с Соединёнными Штатами. Но в том же месяце президент Авраам Линкольн объявил Прокламацию об освобождении рабов. Теперь поддержка Конфедерации означала поддержку рабства, возможности европейского вмешательства больше не было[116].

Однако несколько британских фирм тайно разрешили строить военные корабли для Конфедерации[117][118], что вызвало дипломатический скандал, и по Делу Алабамы (1872) международный арбитраж в Женеве вынес решение в пользу американцев, с постановлением Великобритании выплатить США 15,5 миллионов долларов за ущерб, причиненный построенными британцами военными кораблями Конфедерации[119].

Германия[править | править код]

Королевство Пруссия под руководством Отто фон Бисмарка возглавило объединение всей Германии (кроме Австрии) и создало новую Германскую империю во главе с королём Пруссии. Для этого он провел серию коротких решающих войн с Данией, Австрией и Францией. Объединение произошло после победы над Францией в 1871 году. Германия Бисмарка стала самым могущественным государством в Европе, а сам Бисмарк десятилетиями способствовал установлению мира в Европе[120].

Шлезвиг и Гольштейн[править | править код]

Крупный дипломатический скандал и несколько войн возникли из-за притязания Дании и Германии на Шлезвиг и Гольштейн. В него оказались втянутыми Австрия и Франция. Датское и немецкое герцогства Шлезвиг-Гольштейн по международному соглашению находились под властью короля Дании, но по закону не были частью Дании. Международный договор предусматривал, что две территории не должны быть отделены друг от друга, хотя Гольштейн была частью Германской Конфедерации. В конце 1840-х годов Дания попыталась включить Шлезвиг в состав своего королевства, победив в Первой войне. Однако во Второй Шлезвигской войне (1864) Дания потерпела поражение от Пруссии и Австрии[121][122].

Объединение[править | править код]

Берлин и Вена разделили контроль над двумя территориями Шлезвигом и Гольштейном. Конфликты между ними разрешились австро-прусской войной 1866 года, выиграв которую Пруссия стала лидером немецкоязычных народов, а Австрия заняла второе место среди великих держав[123]. Император Франции Наполеон III не мог мириться с быстрым подъёмом Пруссии и начал франко-прусскую войну (1870—1871) из-за предполагаемых оскорблений и других мелочей. Наполеон III не смог найти союзников для предотвращения объединение Германии[124]. Движимые духом немецкого национализма, небольшие немецкие государства Бавария и Саксония присоединились к Пруссии в войне. Победа Немецкой коалиции привёл к отодвиганию Франции на второй план среди великих держав. Пруссия под руководством Отто фон Бисмарка объединила тогда почти все германские государства (исключая Австрию, Люксембург и Лихтенштейн) в новую Германскую империю. Новая империя Бисмарка была самым могущественным государством континентальной Европы до 1914 года[125][126].

1871: Год перехода[править | править код]

Поддержание мира[править | править код]

В 1871 году в Европе, после пятнадцати лет войн в Крыму, Германии и Франции, начался период мира[127][128]. С основанием Германской империи и подписанием Франкфуртского мира (10 мая 1871 г.) Отто фон Бисмарк стал решающей фигурой в европейской истории с 1871 по 1890 год. Он умело использовал дипломатию баланса сил, поэтому Германия, несмотря на множество споров и военных опасений, оставалась мирной. По мнению историка Эрика Хобсбаума , именно Бисмарк «остался бесспорным чемпионом мира по игре в многосторонние дипломатические шахматы в течение почти двадцати лет после 1871 года, [и] посвятил себя исключительно и успешно поддержанию мира между державами»[129].

Бисмарк владел ключом к решению таких насущных проблем, как[130]:

- границы балканских государств

- обращение с армянами в Османской империи и евреями в Румынии

- финансовые дела Египта

- российская экспансия на Ближнем Востоке

- война между Францией и Китаем

- раздел Африки.

Главной ошибкой Бисмарка было приобретение приграничных провинций Эльзас и Лотарингия, что превратило Францию в постоянного врага[англ.]. Возвращение этих провинций стали главной целью французской политики на следующие сорок лет. Вражда Германии и Франции стала основным фактом международных отношений».[131]. Решение Бисмарка заключалось в изоляции Франции и построении сложных союзов с Австрией, Россией и Великобританией[132][133]. Ключевым элементом стал Союз трёх императоров, в котором Бисмарк объединил правителей Берлина, Вены и Санкт-Петербурга, чтобы гарантировать безопасность друг друга, блокируя при этом Францию; это продолжалось с 1881 по 1887 год[134][135].

Основные державы[править | править код]

Великобритания вступила в эпоху блестящей изоляции, сосредоточившись на внутреннем промышленном развитии и политической реформе, а также на создании Британской империи, охраняемой сильнейшим в мире военно-морским флотом. И хотя была опасно близка к вмешательству в Гражданскую войну в США в 1861—1862 годах, но в мае 1871 года подписала Вашингтонский договор с Соединёнными Штатами[136].

Россия воспользовалась франко-прусской войной, чтобы отказаться от договора 1856 года, по которому она была вынуждена демилитаризовать Чёрное море. Конференция в Лондоне (январь 1871 года), формально отменила ключевые элементы договора 1856 года и одобрила новые действия России. Россия всегда хотела контролировать Константинополь и турецкие проливы, соединяющие Чёрное море со Средиземным, и почти добилась этого в Первой мировой войне[137].

Королевство Италия захватило папские территории и сделало Рим своей столицей в 1871 году, закончив процесс объединения (рисорджименто). Папа был отчуждён от католической общины на полвека; нестабильная ситуация была разрешена в 1929 году Латеранскими соглашениями[138].

Воинская повинность[править | править код]

Произошёл переход от профессиональной армии к прусской системе, которая включала в себя:

- ядро профессиональных карьеристов

- базу призывников, которые после года или двух действительной службы переходили на десятилетие или более в резерв с обязательным летними сборами каждый год.

Прусская система позволяла в военное время быстро мобилизовать большую, хорошо обученную и полностью укомплектованную армию.

Ключевым элементом была всеобщая воинская повинность с относительно небольшим количеством исключений. Высшие слои были призваны в офицерский корпус на годичную подготовку, но тем не менее должны были нести полную резервную службу вместе со всеми остальными.

Пруссия начала внедрять данную систему в 1814 году, Австрия —в 1868 (вскоре после её поражения от Пруссии), Франция — в 1872 (вскоре после её поражения от Пруссии и других немецких государств), Япония —в 1873, Россия —в 1874, Италия —в 1875. К 1900 году все основные страны приняли воинскую повинность, за исключением Великобритании и США.

Германия имела армию численностью 545 000 человек, которую можно было в считанные дни увеличить до 3,4 миллиона за счет мобилизации резервов. Сопоставимые цифры во Франции составляли 1,8 миллиона и 3,5 миллиона, в Австрии — 1,1 миллиона и 2,6 миллиона, в России— 1,7 и 4 миллиона.

Стоимость войск на душу населения удвоилась или даже утроилась в период с 1870 по 1914 год. К тому времени общие расходы на оборону в среднем составляли около 5 % национального дохода. Тем не менее, налогоплательщики, казалось, были удовлетворены[139].

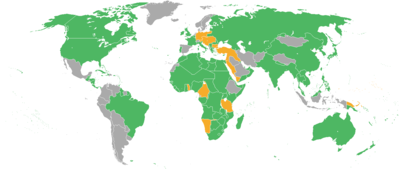

Империализм[править | править код]

Большинство крупных держав (и некоторые второстепенные, такие как Бельгия, Нидерланды и Дания) проводили политику империализма, создавая свои зарубежные империи в Африке и Азии. Хотя восстаний было множество, историки насчитывают лишь несколько войн, и они были небольшими по масштабу: Первая и Вторая англо-бурские войны (1880—1881 и 1899—1902), Первая китайско-японская война (1894—1895), Первая итало- эфиопская война (1895—1896), Испано-американская война (1898), Филиппино-американская война (1899—1902), Русско-японская война (1905), Итало-турецкая война (1911).

Самой крупной была Русско-японская война 1905 года[140].

Предполагалось, что колонии станут отличным закрытым рынком для промышленных товаров. За период (1875—1914) это не оправдалось, за исключением Индии. К 1890-м годам империалисты получили экономическую выгоду, главным образом, за счёт недорогого сырья для отечественной обрабатывающей промышленности. Великобритания получила хорошую прибыль от Индии, но не от большей части остальной части своей империи. Нидерланды преуспели в Ост-Индии. Германия и Италия получали очень мало выгоды от торговли и сырья из своих империй. Франция добилась немного большего успеха. Свободное государство Конго было прибыльным при управлении бельгийского короля Леопольд II. После того, как правительство Бельгии взяло на себя управление (1908), Бельгийское Конго стало гораздо менее прибыльным. Филиппины обошлись Соединённым Штатам гораздо дороже, чем ожидалось[141].

Если в родных владениях колониальных держав на начало Первой мировой войны проживало около 370 миллионов человек, то в Колониальных— 560 миллионов человек[142]:

- 70,0 % —в британских владениях

- 10,0 % —во французских

- 8,6 % —в голландских

- 3,9 % —в японских

- 2,2 %— в немецких

- 2,1 %— в американских

- 1,6 % —в португальских

- 1,2 % —в бельгийских

- 0,5 % —в итальянских владениях .

Французская империя в Азии и Африке[править | править код]

Захват и потеря Мексики Францией[править | править код]

Наполеон III воспользовался гражданской войной в США, чтобы попытаться взять под свой контроль Мексику, основать Вторую Мексиканскую империю и навязать свою марионетку императора Максимилиана I[143]. Франция, Испания и Великобритания, разгневанные невыплаченными мексиканскими долгами, направили совместный экспедиционный корпус, который захватил таможню Веракруса в Мексике (декабрь 1861), но вскоре ушли, поняв, что Наполеон III намеревается свергнуть Вторую мексиканскую республику и избранного президента Бенито Уареса. Наполеон пользовался поддержкой остатков консервативной партии[англ.], проигравшей либеральной партии[англ.] в гражданской Войне за Реформу (1857 —1861). Во время французской интервенции в Мексику (1862). США поддержали Хуареса, отказавшись признать новое правительство, поскольку оно нарушило доктрину Монро и, после победы над Конфедерацией (1865), направили 50 000 солдат к мексиканской границе. Наполеон был истощён; он направил 40 000 солдат в Мексику, 20 000 в Рим для защиты Папы от итальянцев и еще 80 000 во Французский Алжир. Пруссия, только что победившая Австрию, представляла собой непосредственную угрозу. Наполеон осознал свое затруднительное положение и в 1866 году вывел все свои силы из Мексики. Хуарес восстановил контроль и казнил императора Максимилиана I[144][145][146]. Суэцкий канал, первоначально построенный французами, стал совместным британско-французским проектом в 1875 году. В 1882 году продолжающиеся гражданские беспорядки в Египте побудили Великобританию вмешаться на стороне Франции. Ведущий экспансионист Франции Жюль Ферри был отстранен от должности, и правительство позволило Великобритании взять под эффективный контроль Египет[147].

Британский захват Египта (1882)[править | править код]

Англо-египетская война привела к британской оккупации Египта на семь десятилетий, хотя Османская империя сохраняла номинальную собственность на него до 1914 года[148]. Франция потеряла контроль над Суэцким каналом, который она строила и финансировала. Германия, Австрия, Россия и Италия — и, конечно же, сама Османская империя — были возмущены односторонним вмешательством Лондона[149]. Историк Алан Тейлор считал, что это «было великое событие; действительно, единственное реальное событие в международных отношениях между битвой при Седане (1870) и поражением России в русско-японской войне (1905)»[150].

Британская оккупация Египта изменила баланс сил[151]:

- обеспечила британцам безопасность на пути в Индию

- сделала их хозяевами Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока

- убрала необходимость стоять на линии фронта против России в Проливах

- подготовила почву для франко-российского союза десять лет спустя.

При этом премьер-министр Великобритании Уильям Юарт Гладстон и его Либеральная партия находились в позиции решительной оппозиции политике империализма[152]. Кембриджская школа[англ.], на основе исследования Джона Робинсона и Рональда Галлахера «Африка и викторианцы» (1961), посвященного империализму свободной торговли, объясняли такой поворот в политике либералов необходимостью защиты Суэцкого канала и устранением возможного ущерба международной торговле и Британской империи, одновременно признавая радикальный крах закона и порядка. Полный захват Египта, превращение его в британскую колонию, подобную Индии, был слишком опасен, мог стать сигналом для остальных держав броситься за добычей разваливающейся Османской империи, что, вероятно, привело бы к крупной войне[153][154].

В отличие от марксистов, Кембриджская школа подчеркивает «джентльменские» финансовые и коммерческие интересы, а не промышленный капитализм, который, по мнению марксистов, всегда был главным[155]. В последнее время специалисты по Египту интересовались прежде всего внутренней динамикой среди египтян, которая привела к неудавшемуся восстанию Ураби[англ.] (1879—1882), закончившемуся англо-египетской войной[156][157].

Большая игра в Центральной Азии: Великобритания против России[править | править код]

Большая игра представляла собой политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Великобританией и Россией из-за Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии, особенно Персии (Ирана) и Туркестана[158]. Великобритания сделала приоритетной задачей защиту всех подходов к Индии. У России не было материально-технической возможности вторгнуться в Индию напрямую, но она разработала планы вторжения, которые Британия считала заслуживающими доверия из-за российского завоевания Средней Азии[159]. Тем временем обе державы предприняли попытку расширения колониальных границ во Внутренней Азии . По словам Роберта Ирвина , «англо-российское соперничество принимало форму разведывательных миссий и шпионажа. Хотя англичане и русские в неубедительной местной маскировке иногда рисковали проникать на спорные территории, чаще обе стороны пользовались услугами доверенных лиц»[160]. Это привело к атмосфере недоверия и постоянной угрозе войны между двумя империями, локальным конфликтам, но не прямому противостоянию[161].

Бисмарк осознал, что «Большая игра» способствовала доминированию Германии в Европе , потому что российские войска находились далеко от Германии. На протяжении двух десятилетий (1871—1890) Бисмарк маневрировал, поддерживая британцев с целью заставить Россию направить солдат в Азию[162] . Одновременно Бисмарк, через Лигу трех императоров, также помогал России, оказав давление на Османскую империю, с требованием заблокировать доступ британских военно-морских сил к Босфору, тем самым, вынудив стороны начать англо-российские переговоры по Афганистану[163].

Борьба за Африку[править | править код]

Борьба за Африку началась с неожиданного захвата Египта Великобританией (1882), после чего Великобритания, Франция, Германия, Италия и Португалия значительно расширили свои колониальные империи в Африке. Базы вдоль побережья становятся ядром колоний, простирающихся вглубь страны[164]. Хотя в XX веке борьба за Африку широко осуждалась антиимпериалистическими представителями, однако в то время её считали решением проблемы насилия и эксплуатации со стороны работорговцев[165]. Бисмарк возглавил попытку стабилизировать ситуацию в Африке на Берлинской конференции (1884—1885). Все европейские державы договорились об основных правилах предотвращения конфликтов в Африке.[166]

Великобритания применила административные уроки, извлеченные в Индии, к Египту и другим новым африканским колониям[167].

Напряженность между Великобританией и Францией в некоторых случаях могла бы привести к войне, но этого так и не произошло[168]. Самым серьезным эпизодом стал Фашодский кризис (1898) в Южном Судане, когда французам пришлось отступить, признав англо-египетский контроль над территорией и довольствуясь слабым утешением —французским доминированием в Марокко[169][170].

Османская империя потеряла номинальный контроль над Алжиром, Тунисом и Ливией, сохранив лишь номинальный контроль над Египтом. Великобритания приобрела ( 1875) акции Суэцкого канала у почти обанкротившегося Исмаила-паши.

Кения[править | править код]

Кения — наглядный пример процесса колонизации в Восточной Африке. К 1850 году европейские исследователи начали картографировать внутренние районы. Остров Занзибар, расположенный у восточного побережья Африки, стал базой для налаживания торговли и исследований материковой части Африки[171], консульства для защиты интересов британцев, французов, немцев и американцев на острове были открыты в 1840 году.

Рос спрос Европы на африканские продукты, включая слоновую кость и гвоздику. Британский интерес к Восточной Африке сначала был стимулирован желанием отменить работорговлю[172], позже — немецкой конкуренцией. Поэтому частная компания Imperial British East Africa Company арендовала полосу земли вдоль побережья шириной 10 км (1887).

В 1885 году прибрежные владения султана Занзибара стали протекторатом Германии, в 1890 году они были проданы Великобритании в обмен на немецкий контроль над побережьем Танганьики.

В 1895 году британское правительство заявило права на внутренние территории вплоть до озера Найваша на западе. После серьёзных финансовых трудностей Британской Восточно-Африканской компании, британским правительством было установлено прямое правление через протекторат Британская Восточная Африка, далее граница была продлена до Уганды (1902), чуть позже большая часть расширенного протектората стала коронной колонией (1920). С началом колониального правления в 1895 году Великая рифтовая долина и область White Highlands[англ.] стали анклавом белых иммигрантов[англ.], выращивающих в крупных масштабах кофе силами кикуйю. Колониальное правление вначале взаимодействовало с вождями коренных народов, потом с образованными молодыми кенийцами[173].

Ключом к развитию внутренних районов Кении стало строительство железной дороги от Момбасы до Кисуму на озере Виктория (1895—1901), для чего были привлечены 32 000 чернорабочих из Британской Индии. Многие остались, как и большинство индийских торговцев и мелких бизнесменов, которые увидели возможности в открытии внутренних районов Кении[174].

Португалия[править | править код]

Королевство Португалия, маленькая бедная аграрная страна с сильными морскими традициями, создала большую империю и удерживала ее дольше, чем кто-либо другой, избегая войн и оставаясь в основном под защитой Великобритании. В 1899 году оно возобновило Виндзорский договор с Великобританией, первоначально заключенный в 1386 году[175]. В XVI веке была создана колония поселенцев в Бразилии. Португалия также открыла торговые посты, доступные для всех стран, у берегов Африки, Южной и Восточной Азии. Португалия импортировала рабов в качестве домашней прислуги и сельскохозяйственных рабочих в саму Португалию и сделала работорговлю основным видом экономической деятельности. В 1770 году португальский политик Помбал объявил торговлю благородной и необходимой профессией, позволив бизнесменам войти в круг португальской знати. Португальские бизнесмены создали плантации рабов для производства сахара на близлежащих островах Мадейра , Кабо-Верде и Азорские острова. Многие португальские поселенцы переехали в Бразилию, которая стала независимой в 1822 году[176][177]. После 1815 года Лиссабон продвигался вглубь Африки, чтобы взять под свой контроль Анголу и Португальскую Восточную Африку (Мозамбик). Многие иностранные работорговцы плавали под португальским флагом[англ.]. Работорговля была отменена в 1836 году. В Индии торговля процветала в колонии Гоа с её дочерними колониями Макао, недалеко от Гонконга на китайском побережье, и Тиморе, к северу от Австралии. Португальцы успешно распространили католицизм и португальский язык на свои колонии, в то время как большинство поселенцев продолжали направляться в Бразилию[178][179].

Италия[править | править код]

Италию часто называли наименьшей из великих держав[англ.] из-за её слабой промышленности и слабой армии. Во время борьбы за Африку (1880-ые) лидеры новой нации Италии с энтузиазмом относились к приобретению колоний в Африке, ожидая повышения статуса державы и объединения народа. В Северной Африке в Тунисе, находившемся под номинальным контролем Османской империи, поселились многие итальянские фермеры, однако Франция взяла на себя протекторат над Тунисом (1881). Тогда в Восточной Африке Италия попыталась завоевать независимую Эфиопскую империю, но потерпела крупное поражение в битве при Адве (1896). В 1911 году итальянцы захватили территорию, которая сейчас является Ливией[180], что было одобрено Германией, Францией, Австрией, Великобританией и Россией. Центральным событием итало-турецкой войны (1911–1912) годов стало взятие под контроль нескольких прибрежных городов Королевской итальянской армией. После заключения мирного договора в Ливию отправились итальянские поселенцы, понёсшие в дальнейшем большие потери в ходе Национально-освободительная войны (1923—1932)[181].

Возвышение Японии[править | править код]

Начиная с 1860-х годов Япония быстро модернизировалась по западному образцу, развивая промышленность, бюрократию, институты и военный потенциал, обеспечившие базу для имперской экспансии в Корею, Китай, Тайвань и острова на юге[182]. Наблюдая агрессивную политику западного империализма, Япония поставила перед собой задачу взятия под свой контроль соседних территорий (Окинава, Формоза). Желание Японии контролировать Тайвань, Корею и Маньчжурию привело к японско-китайской войне (1894–1895) и русско-японской войне (1904–1905).

Последствия этих двух войн[183]:

- Япония стала первой в мире восточной современной имперской державой (война с Китаем)

- война с Россией доказала, что западная держава может быть побеждена восточным государством

- Япония стала доминирующей державой на Дальнем Востоке со сферой влияния, простирающейся на южную Маньчжурию и Корею, которая позже была формально аннексирована как часть Японской империи (1910).

Окинава[править | править код]

Остров Окинава является крупнейшим из островов архипелага Рюкю и с конца XIV века платил дань Китаю. Япония взяла под свой контроль всю цепь островов Рюкю в 1609 году и, в 1879 году, была создана, вместо государства Рюкю, японская префектура Окинава[184].

Война с Китаем[править | править код]

Трения между Китаем и Японией возникли в 1870-х годах из-за островов Рюкю , соперничества за политическое влияние в Корее и торговых вопросов[185]. Япония легко победила Китай в Первой китайско-японской войне (1894—1895). Японские солдаты уничтожили китайцев после захвата Порт-Артура.

Согласно Симоносекскому договору (1895):

- Китай признал независимость Кореи

- Японии достались бывшие ранее китайскими Тайвань , острова Пэнху и Ляодунский полуостров

- Китай был обязан выплатить Японии военную контрибуцию в размере 200 миллионов серебряных таэлей, открыть пять новых портов для международной торговли, открыть заводы в этих портах.

Однако Россия, Франция и Германия сочли Симоносекский договор невыгодным для себя и в ходе Тройственной интервенции вынудили Японию вернуть Ляодунский полуостров в обмен на большую компенсацию.

Единственным положительным результатом для Китая стала последующая индустриализация благодаря построенным заводам, с выделением местного класса предпринимателей и квалифицированных механиков[186].

Тайвань[править | править код]

На острове Тайвань (Формоза) проживало коренное население, когда в 1623 году прибыли голландские торговцы, нуждавшиеся в азиатской базе для торговли с Японией и Китаем. Голландская Ост-Индская компания построила форт Зеландия[англ.]. Китай взял Тайвань под свой контроль в 1660-х годах. Остров стали заселять поселенцы, к 1890-м годам на острове насчитывалось около 2,3 миллиона ханьцев и 200 тыс. коренных жителей. После поражения китайцев в Первой китайско-японской войне (1894—1895), по мирному договору, остров отошёл Японии, став её первой колонией[187].

Япония рассчитывала на тайваньские плодородные сельскохозяйственные угодья. К 1905 году Тайвань производил рис и сахар и окупал себя с небольшой прибылью. Зато Япония стала первой неевропейской страной, имеющей современную колонию. Конечной целью было продвижение японского языка и культуры взамен китайской культуры жителей. Были открыты школы, медицинские учреждения были модернизированы, а уровень смертности снизился, при этом Тайвань стал полицейским государством. В отличие от других колоний, Формоза должна была в конечном итоге быть присоединена к метрополии Японии, а Тайвань имел места в Палате пэров[188]. Когда Япония сдалась союзникам в 1945 году, она была лишена своих колоний, а Тайвань был возвращен Китаю после более чем пятидесяти лет японского управления[189].

Победа Японии над Россией (1904—1905)[править | править код]

Западными державами (включая Россию) был пересмотрен Симоносекский договор. Тем не менее в Ихэтуаньском восстании (1899—1901) Япония и Россия выступали как союзники, сражающиеся вместе против китайцев, при этом русские играли ведущую роль на поле боя[190]. В 1890-х годах интересы Японии были нарушены посягательством России на создание японской сферы влияния в Корее и Маньчжурии. Россия потребовала создания нейтральной буферной зоны в Корее к северу от 39-й параллели[англ.]. Поэтому Япония решила начать войну, чтобы остановить предполагаемую российскую угрозу её планам экспансии в Азию[191]. Императорский флот Японии разгромил российский Восточный флот в Порт-Артуре. Николай II боролся за сохранение достоинства России, предотвращая «унизительный мир», но полная победа японских военных изменила баланс сил в Восточной Азии. Это была первая крупная военная победа азиатской державы над европейской в современную эпоху[192].

Корея[править | править код]

После победы Японии в русско-японской войне, Корея попала в сферу влияния Японии в качестве протектората согласно японо-корейскому договору (1905). Договор 1907 года сократил суверенитет Кореи, а Договор об аннексии (1910) официально присоединил Корею к Японии[193].

Разделение Китая[править | править код]

С середины XIX века до 1920-х годов Китай номинально оставался единой страной, но некоторые портовые города и прилегающие к ним территории были под контролем европейских держав и Японии[194] согласно принципу экстерриториальности после серии неравных договоров[195][196].

В 1899—1900 годах Соединённые Штаты добились международного признания политики открытых дверей, согласно которой все страны имели доступ к китайским портам[197].

Британская политика[править | править код]

Империализм свободной торговли[править | править код]

В 1850-х годах Великобритания, кроме контроля над колониями, приобрела огромную власть в экономических и финансовых делах во многих независимых странах, особенно в Латинской Америке и Азии. Она давала деньги в долг, строила железные дороги и развивала торговлю. Большая Лондонская выставка 1851 года продемонстрировала доминирование Великобритании в технике, коммуникациях и промышленности. Подъём Соединённых Штатов и Германии последовал лишь в 1890-х годах[198][199].

Блестящая изоляция[править | править код]

Министр иностранных дел и премьер-министр Великобритании (1885—1902) лорд Солсбери проводил политику блестящей изоляции, при которой у Великобритании не было официальных союзников[200][201]. Он курировал раздел Африки, превращение Германии и Соединенных Штатов в имперские державы и перенос британского внимания с Дарданелл на Суэц[202]. Уже с 1890-х годов правительство Великобритании стало считать политику „блестящей изоляции“ все менее великолепной», особенно после того, как Франция вышла из изоляции и заключила союз с Россией[203].

Политика в отношении Германии[править | править код]

Кайзер Германии Вильгельм II, вмешавшись в дела Африки и поддержав буров, испортил отношения с Великобританией[204].

Главным достижением стал Занзибарский договор (1890), согласно которому Германия отказалась от своей небольшой колонии Занзибар в Африке и приобрела острова Гельголанд недалеко от Гамбурга, которые были необходимы для безопасности немецких портов[205]. Англо-германская гонка военно-морских вооружений усилила напряженность в 1880—1910-х годах.[206]

Раскол Либеральной партии из-за политики империализма[править | править код]

Политика Либеральной партии после 1880 года была сформирована Уильямом Гладстоном, который неоднократно критиковал политику империализма Дизраэли. Консерваторы гордились своей политикой империализма и были популярны среди избирателей. Поколение спустя фракция меньшинства либералов стала активными либеральными империалистами. Вторая англо-бурская война (1899—1902) велась Великобританией против двух независимых бурских республик — Оранжевого Свободного государства и Южно-Африканской Республики . Буры проиграли и были поглощены Британской империей. Война резко разделила либералов, причем фракция большинства осудила империализм[207]. Джозеф Чемберлен и его последователи порвали с Либеральной партией и заключили союз с консерваторами для продвижения политики империализма[208].

Восточный вопрос[править | править код]

Восточный вопрос (1870—1914) представлял собой вопрос, связанный с риском нарушения баланса сил из-за распада Османской империи. Рост национализма среди христианских этнических групп на Балканах, особенно при поддержке Сербии, мог привести к серьёзной конфронтации между Австро-Венгрией и Россией, а также между Россией и Великобританией. Так как Россия хотела контроля над Константинополем в проливах, соединяющих Чёрное море со Средиземным, поэтому Британия поддерживала Османскую империю, сдерживая российскую экспансию. Однако в 1876 году Уильям Гладстон акцентировал внимание на зверствах Османской империи по отношению к христианам Болгарии. Нападения Османской империи на армян и еврейские погромы в России, привлекли внимание общественности по всей Европе и уменьшили шансы на тихий компромисс[209][210]. Тем не менее каждая из стран уделяла пристальное внимание собственным долгосрочным интересам[211].

Османская империя (Турция)[править | править код]

Османская империя находилась под сильным давлением националистических движений христианского населения и отставала от современных технологий. После 1900 года вырос национализм большей части арабского населения. Египет, хотя номинально все ещё входил в состав Османской империи, был независимым в течение столетия. Появились турецкие националисты, и младотурецкое движение, враждебное ко всем другим национальностям и немусульманам. Войны обычно заканчивались поражениями Осмнской империи, от неё отсоединились,став полунезависимыми, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Румыния, Босния и Албания[212].

Австро-Венгерская империя[править | править код]

Австро-Венгерская империя, со штаб-квартирой в Вене, была преимущественно сельским, бедным и мультикультурным государством, управляемым династией Габсбургов. Националистические движения быстро росли:

- венгры, сохранившие свой отдельный статус в составе Габсбургской монархии согласно Австро-Венгерскому соглашению(1867), были самыми могущественными

- Немецкие националисты, особенно в Судетской области (часть Богемии), ориентировались на Берлин в новой Германской империи[213]

При этом немецкоязычные австрийцы, компактно проживающие вокруг Вены, не требовали независимого государства и занимали большинство высоких военных и дипломатических должностей в Империи.

Главным врагом, из-за её собственной экспансионистской политики в отношении славянских и православных территорий, была Россия, а также славянские и националистические группы внутри Империи (особенно в Боснии и Герцеговине) и в соседней Сербии[214][215].Хотя у Австрии, Германии и Италии был оборонительный Тройственный союз, входящая в него Италия была недовольна и хотела получить кусок территории, контролируемой Веной.

Премьер-министр Венгрии и министр иностранных дел Австро-Венгрии (1871—1879) Дьюла Андраши направил фокус внешней политики на расширение Империи в Юго-Восточную Европу при поддержке Великобритании и Германии и без отчуждения Турции.

В начале XX века, в 1906—1912 годах, внешнюю политику Австрии определял министр иностранных дел граф Эренталь. Он был глубоко убежден в невозможности объединения славянских меньшинств и в том, что Балканский союз не нанесет Австрии никакого ущерба. В 1912 году он отклонил предложение Османской империи о союзе, в который входили бы Австрия, Турция и Румыния. Его политика оттолкнула болгар, которые вместо этого обратились к России и Сербии. Хотя Австрия не собиралась предпринимать дополнительную экспансию на юг, Аэренталь поощрял спекуляции на этот счет, ожидая, что это парализует балканские государства. Вместо этого оно побудило их к лихорадочной деятельности по созданию оборонительного блока, чтобы остановить Австрию. Таким образом, серия серьёзных просчетов на высшем уровне существенно усилила врагов Австрии[216].

Россия[править | править код]

Россия набирала силу и хотела получить доступ к Средиземному морю, для чего требовался контроль над проливами и столицей Османской империи Константинополем. Рост славянского национализма на Балканах предоставлял России повод защитить славянских и православных христиан. Цели России поставили её в резкое противостояние Австро-Венгерской империей[217].

Сербия[править | править код]

Королевство Сербия преследовало несколько национальных целей[218]:

- Сербские интеллектуалы мечтали о южнославянском государстве, которое в 1920-х годах стало Югославией

- Аннексия Боснии Австрией (1908) привела к росту напряжённости между сербами и правящими ими немцами Австрийской империи. Местью стало убийство австрийского наследника (1914)[219]

- Сербия остро нуждалась в доступе к Средиземному морю через Адриатическое море, чему препятствовала Австрия, помогая созданию Албании (1912). Австрия блокировала доступ к порту Черногории, главному союзнику Сербии, до тех пор, пока Сербия не приобрела Нови-Пазар и часть Македонии у Османской империи (1913). На юге Болгария заблокировала доступ Сербии к Эгейскому морю[220]

В результате победы Балканского союза, сформированного Сербией, Грецией, Черногорией и Болгарией, в войне с османами в 1912—1913 года, турки были изгнаны почти со всех Балкан[221]. Австрия готова была начать войну из-за угроз панславизма и сербского национализма[222]. Расширение Сербии грозило блокированием стремления Австрии и Германии к прямому железнодорожному сообщению с Константинополем и Ближним Востоком. Сербия полагалась в первую очередь на поддержку великих держав со стороны России, но Россия поначалу проявляла осторожность. Однако в 1914 году Россия изменила свою позицию, пообещав военную поддержку Сербии[223].

Великий восточный кризис (1875—1878). Турция в состоянии войны с Сербией и Россией[править | править код]

В 1876 году Сербия и Черногория объявили войну Турции и потерпели сокрушительное поражение, особенно в битве при Алексинаце (1 сентября 1876 года)[224]. Брошюра Гладстона "The Bulgarian Horrors and the Question of the East" («Болгарские ужасы и Восточный вопрос») усложнила в Великобритании политику правительства Дизраэли по поддержке Турции против России. В августе 1877 года Россия объявила войну Турции и уверенно разгромила ее армии. Британский флот прибыл в Константинополь слишком поздно. Между Россией и Турцией был подписан Сан-Стефанский мир, очень выгодный России, Сербии и Черногории, Румынии и Болгарии[225].

Берлинский конгресс[править | править код]

Великобритания, Франция и Австрия выступили против Сан-Стефанского договора, предоставившего России и Болгарии слишком большое влияние на Балканах. После многочисленных попыток на Берлинском конгрессе (1878) договор был пересмотрен. Канцлер Германии Отто фон Бисмарк председательствовал на конгрессе и способствовал достижению компромиссов[226], что положило конец прочным связям между Германией и Россией, они стали военными соперниками. Очевидная слабость Османской империи разожгла балканский национализм и побудила Вену стать крупным игроком в балканских отношениях. В 1879 году Бисмарк предпринял попытку укрепить новую расстановку сил, заключив союз между Германией и Австро-Венгрией[227].

Сохранение единства этнических групп не было приоритетом при проведении границ, что создавало новые разногласия между ними [228]. Анексия Боснии Австро-Венгрией (1908) вызвала гнев сербов. Боснийские сербы убили наследника австрийской короны Франца Фердинанда в 1914 году, что привело к Первой мировой войне[229].

Права меньшинств[править | править код]

Берлинскй договор (1878) защищал меньшинства на Балканах и в новых независимых государствах. В случаях Сербии, Черногории и Румынии их признание великими державами номинально зависело от обещания гарантий религиозных и гражданских свобод для местных религиозных меньшинств[230]. При этом отсутствовал механизм защиты. Защита меньшинств была частью Версальского договора (1919) и стала приобретать всё большее значение лишь после Второй мировой войны[231].

Британская политика[править | править код]

Британия оставалась в стороне от союзов в конце XIX века, обретя независимость благодаря своему островному расположению, доминирующему военно-морскому флоту, доминирующему положению в финансах и торговле, а также сильной промышленной базе. Она отвергла тарифы и практиковала свободную торговлю. Потеряв власть в Великобритании в 1874 году, лидер либералов Гладстон вернулся в центр внимания в 1876 году, призвав к моралистической внешней политике, в отличие от реализма своего консервативного противника Бенджамина Дизраэли. Этот вопрос провел партийную линию между либералами Гладстона (которые осуждали аморальных османов) и консерваторами Дизраэли (которые преуменьшали злодеяния и поддерживали Османскую империю в качестве противовеса российской власти). Дизраэли угрожал войной России по этому вопросу, и Гладстон утверждал, что он был неправ. Либеральное мнение было потрясено зверствами на Балканах, в частности, резней более 10 000 христианских болгар турецкими нерегулярными формированиями. Гладстон обвинил турок в совершении «отвратительных и зверских похотей… от которых мог бы почти покраснеть сам ад» и потребовал, чтобы они убрали с европейской земли «мешок с багажом». Его брошюра была продана ошеломляющим тиражом в 200 000 экземпляров[232].

Мидлотианская кампания[англ.] (1880), в которой Гладстон обвинил правительство Дизраэли в финансовой некомпетентности, пренебрежении внутренним законодательством и неэффективном управлении иностранными делами, объединила его партию и позволила ему вернуться к власти[233].

Немецкая политика, 1870—1890 гг.[править | править код]

Канцлер Бисмарк руководил внешней политикой Германии с 1870 года до своего увольнения в 1890 году[234]. Его целью был мир в Европе, основанный на балансе сил, но с центральной ролью Германии[235]. Германия имела самую сильную экономику в континентальной Европе и самую сильную армию. Бисмарк ясно дал понять всей Европе, что Германия не желает присоединять какие-либо территории в Европе. Опасаясь враждебных союзов Австрии, Франции и России Бисмарк решил объединиться с двумя из трех. В 1873 году Бисмарк сформировал «Союз трёх императоров» — союз кайзера Германии, царя России и императора Австро-Венгрии, что защитило Германию от войны с Францией. Три императора вместе могли контролировать Центральную и Восточную Европу, гарантируя, что поляки не смогут объединиться. Решение Бисмарка по Балканам заключалось в том, чтобы предоставить Австрии преобладание в западных областях, а России в восточных областях. Кайзер Вильгельм сверг Бисмарка в 1890 году и развил собственную агрессивную внешнюю политику, отвергнув союз с Россией, что привело к союзу России с Францией.[236]

Кризис «Войны на виду» 1875 года[править | править код]

В период с 1873 по 1877 год Германия неоднократно вмешивалась во внутренние дела соседей Франции (Бельгии, Испании, Италии)[237] , в самой Франции продвигала республиканизм путём стратегической и идеологической изоляции клерикально-монархического режима президента Патриса де Мак-Магона. Современная концепция сдерживания представляет собой полезную модель для понимания динамики этой политики[238].

Сдерживание почти вышло из-под контроля в 1875 году во время кризиса «Война на виду»[239][240]. Поводом для него послужила редакционная статья под названием «Krieg-in-Sicht» во влиятельной берлинской газете «Post» . Немцы, встревоженные быстрым восстановлением Франции после поражения в 1871 году и её программой перевооружения, заговорили о начале превентивной войны. Великобритания и Россия ясно дали понять, что не потерпят превентивной войны. Бисмарк принял во внимание страх и тревогу соседних стран из-за быстро растущей мощи Германии и укрепился во мнении, что Германия должна действовать активно, чтобы сохранить мир в Европе, а не пассивно позволять событиям идти своим чередом[241][242][243][244].

Союз России и Франции (1894—1914)[править | править код]