Шигеллёз

| Шигеллёз | |

|---|---|

| |

| МКБ-11 | 1A02 |

| МКБ-10 | A03 |

| МКБ-10-КМ | A03.2, A03.1, A03.0, A03.9, A03, A03.8 и A03.3 |

| МКБ-9 | 004 |

| МКБ-9-КМ | 004[1][2], 004.2[1][2], 004.0[1][2], 004.1[1][2], 004.9[1][2] и 004.3[2] |

| DiseasesDB | 12005 |

| MedlinePlus | 000295 |

| eMedicine | med/2112 |

| MeSH | D004405 |

Шигеллёз — сборная группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл (Shigella), с фекально-оральным механизмом передачи, характеризующееся развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта преимущественно в дистальном отделе толстой кишки.

Хотя шигеллы ассоциируются с дизентерией, шигеллёз не обязательно протекает в форме дизентерии. Его течение в большой степени зависит от вирулентности штамма бактерии, количества попавших в организм бактерий и предрасположенности заразившегося человека[3]. В развитых странах шигеллёз обычно протекает в форме водянистой диареи лёгкой или средней тяжести, неотличимой от диареи, вызванной иными причинами[4].

Для отличения от амёбной дизентерии, вызванную шигеллами дизентерию также называют бактериальной дизентерией[3].

Этиология[править | править код]

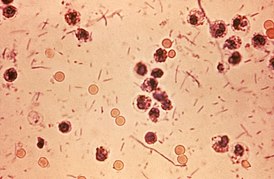

Возбудители — Возбудителем шигеллёза являются бактерии рода Shigella (известно более 40 различных их видов). Они представляют собой грамотрицательные палочки длиной 2 — 3 мкм и шириной 0,5 — 0,7 мкм, спор и капсул не образуют. Различают 4 вида шигелл: S.dysenteriae, (шигеллы Григорьева — Шига), S.flexneri, S.boydii, S.sonnei. Все указанные разновидности шигелл, за исключением последней, имеют серологические разновидности. Шигеллы отличаются достаточно высокой устойчивостью во внешней среде: они могут сохраняться в канализационных водах до 25 — 30 дней, а в почве до 3 — 4 и даже более месяцев. В пищевых продуктах (мясо-молочных, рыбе, салатах и др.) шигеллы могут не только сохраняться, но и размножаться, что наиболее характерно для S.sonnei. При воздействии высокой температуры и дезинфицирующих растворов шигеллы погибают. Устойчивы к желудочному соку. Важнейшими факторами патогенности шигелл являются инвазивность (способность внедряться в эпителиальные клетки кишечника) и выработка цитотоксинов и эндотоксинов. S.dysenteriae способны продуцировать мощный Шига-токсин.

Шигеллы хорошо растут в большинстве тех же питательных сред, в которых растёт и кишечная палочка, поскольку они из одного семейства (энтеробактерии)[5]. При разрушении микробных клеток выделяется эндотоксин, который вызывает симптомы интоксикации. Кроме того, шигеллы продуцируют несколько видов экзотоксина: цитотоксин, повреждающий мембраны эпителиальных клеток; энтеротоксины, усиливающие секрецию жидкости и солей в просвет кишки; нейротоксин, обнаруживаемый в основном у бактерий Григорьева-Шиги (Sh. dysenteriae серовара 1). В современных условиях наибольшее распространение имеют шигеллы Флексенера и Зонне[6].

После перенесенного заболевания у больных формируется непродолжительный (до одного года) типо- и видоспецифический иммунитет, в силу чего возможно реинфицирование[7].

Эпидемиология[править | править код]

Шигеллезы относятся антропонозам, источник инфекции — больные лица и бактерионосители, механизм передачи - фекально-оральный, реализуемый путями: пищевым, водным и контактным (через фомиты)[8]; при этом бактерии Григорьева-Шига передаются преимущественно контактным путем, шигеллы Флекснера – водным, шигеллы Зонне – пищевым. Определённую роль в распространении инфекции играют насекомые-переносчики: мухи, тараканы. Клетки-возбудители инфекции обнаруживаются в кале выздоровевших пациентов до двух месяцев после окончания заболевания[9].

Сезонность условная: шигеллёз регистрируют в течение всего года с подъёмом заболеваемости в тёплый сезон.

ИД (инфицирующая доза) составляет 200—300 живых клеток.

По расчетным данным, ежегодно в мире регистрируется около 140 млн случаев заболеваний шигеллезами. Наибольшее эпидемическое значение для стран мира имеют Sh. flexneri и Sh. sonnei, хотя шигеллы распространены повсеместно[7]. Восприимчивость к шигеллезной инфекции у лиц разных возрастных групп неодинакова. Наиболее восприимчивы к ним дети до двух-трех лет[7]. В зоне риска также находятся люди со слабым иммунитетом, обладатели группы крови А (II), Нр(2), Rh (-), а также жители районов с плохо организованными санитарно-гигиеническими условиями[9].

Согласно данным Федерального центра Госсанэпиднадзора, в России в 2002 г. было зарегистрировано 80 500 случаев дизентерии[7].

Патогенез[править | править код]

В патогенезе шигеллёзов различают две фазы: тонкокишечную и толстокишечную. При попадании в тонкую кишку шигеллы вырабатывают эндо- и энтеротоксины, действие которых на организм обусловливает развитие интоксикации, через 12-24 ч. шигеллы достигают толстой кишки, где инвазируют эпителиальные клетки, в результате чего происходит их разрушение. Преимущественно поражается дистальный отдел толстой кишки. Поражения кишечника имеют различный характер: от катарального воспаления до эрозивно-язвенного и даже фибринозно-некротического, что и определяет тяжесть болезни.

Шигеллы оказывают влияние на нервные сплетения кишечника. Нарушения иннервации кишечника проявляются в виде спазма, судорожного сокращения мышц сигмовидной и прямой кишки, возникают болезненные позывы к дефекации — тенезмы, резкие спастические боли в животе. Происходит нарушение иннервационных механизмов, регулирующих работу различных органов, повреждаются мышечно-кишечное (ауэрбаховское) и подслизистое (мейснеровское) сплетения[10].

Клиническая картина[править | править код]

Длительность инкубационного периода при шигеллёзах составляет, как правило, от 2 до 7 дней (чаще 2 — 3 дня). Однако известно, что при гастроэнтеритическом варианте длительность инкубационного периода может сокращаться до 12 —18 ч.

Течение[править | править код]

Инкубационный период длится 1—7 дней[8].

Заболевание начинается быстро. В начале развивается синдром общей интоксикации. Он характеризуется повышением температуры тела, ознобом, чувством жара, разбитости, снижением аппетита, головной болью, снижением артериального давления.

Поражение желудочно-кишечного тракта. Проявляется болями в животе, вначале тупыми, разлитыми по всему животу, имеющими постоянный характер. Затем они становятся более острыми, схваткообразными, локализуются в нижних отделах живота, чаще слева. Боли обычно усиливаются перед опорожнением кишечника.

Осложнения[править | править код]

Осложнения шигеллеза делятся на специфические и неспецифические.

К специфическим относятся: инфекционно-токсический (септический) шок, нейротоксикоз, острая почечная недостаточность, кишечное кровотечение, выпадение слизистой оболочки прямой кишки, перитонит, прободение кишечника, инвагинация, токсический мегаколон, гемолитико-уремический синдром (ГУС).

Неспецифические осложнения обычно вызваны развитием интеркуррентных заболеваний (пневмония, отит, пиелонефрит, цистит) и поражением сердечно-сосудистой системы (кардиомиопатия). Доказана связь перенесенного шигеллеза с формированием в последующем синдрома раздраженного кишечника[10].

Госпитализация[править | править код]

Больные с легкой формой шигеллёза могут лечиться амбулаторно. Больные с средней и тяжелой формой госпитализируются в инфекционные стационары по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

Диагностика[править | править код]

Несмотря на то, что диагноз шигеллёза может быть установлен на основании типичной клинической картины, для его подтверждения необходимо использовать специальные методы исследования: бактериологические, генетические и серологические.

- Бактериологический метод (выделение возбудителя): выделение шигелл из фекалий (посев на среды Плоскирева, Левина, МакКонки, дезоксихолатный агар, агар «сальмонелла-шигелла», среда Хектон для энтеробактерий, наиболее эффективен ксилозолизин-дезоксихолатный агар).

- Генетический метод (обнаружение нуклеиновых кислот возбудителя): выявление ДНК шигелл в фекалиях (ПЦР).

- Обнаружение специфических антител в сыворотке крови (выявление специфических антител в периферической крови и их нарастание в динамике): РНГА и ИФА.

Особенности ухода[править | править код]

Уход за больными с шигеллёзами практически ничем не отличается от ухода за больными с другими острыми кишечными заболеваниями (см. Сальмонеллёз).

Лечение[править | править код]

Этиотропное (воздействие на возбудителя) лечение производится препаратами:

- препараты нитрофуранового ряда (фуразолидон, фурадонин),

- хинолины (хлорхинальдон),

- фторхинолоны (ципрофлоксацин).

Патогенетическое лечение состоит в дезинтоксикационной терапии изотоническими солевыми растворами (раствор Рингера), энтеросорбентами (энтеросорб, Активированный уголь, Полифепан, Смекта)[11] , а также энзимотерапии и витаминотерапии. Проводят коррекцию дисбактериоза (колибактерин).

Правила выписки из стационара[править | править код]

Выписка из стационара лиц, перенесших острый шигеллёз, производится не ранее чем через 3 дня после клинического выздоровления и получения отрицательного результата при однократном бактериологическом исследовании кала, проводится не ранее чем через 2 дня после прекращения этиотропной терапии. Лица декретированной группы, перенесшие дизентерию, не подтвержденную бактериологическим исследованием, выписываются из стационара при соблюдении всех перечисленных выше условий. В тех случаях, когда диагноз был подтверждён бактериологическим исследованием, выписка из стационара производится при тех же условиях, но при наличии отрицательного результата, полученного при двукратном бактериологическом исследовании кала. После выписки из стационара больные подлежат диспансерному наблюдению.

Профилактика[править | править код]

Исключительное значение для профилактики шигеллёзов имеет выявление больных и бактерионосителей, особенно среди лиц, связанных с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов. Именно по этой причине на предприятиях общественного питания, пищевых комбинатах, рынках, в детских учреждениях, на сооружениях водоснабжения необходимо строго соблюдать санитарный режим. Лица, поступающие на работу на указанные предприятия и в учреждения, должны в обязательном порядке проходить однократное бактериологическое обследование кала. Индивидуальная профилактика заключается в соблюдении правил личной гигиены[9].

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 4 5 Disease Ontology (англ.) — 2016.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Monarch Disease Ontology release 2018-06-29 — 2018-06-29 — 2018.

- ↑ 1 2 Richard L. Guerrant, David H. Walker, Peter F. Weller. Tropical Infectious Diseases. — Elsevier Health Sciences, 2011. — С. 141. — 1155 с. — ISBN 978-1-4377-3777-6. Архивировано 29 июня 2022 года.

- ↑ Gerald T. Keusch, Mohammed A. Salam, Dennis J. Kopecko. CHAPTER 18 - Shigellosis (англ.) // Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens and Practice (Third Edition) / Richard L. Guerrant, David H. Walker, Peter F. Weller. — Edinburgh: W.B. Saunders, 2011-01-01. — P. 137–144. — ISBN 978-0-7020-3935-5. Архивировано 29 июня 2022 года.

- ↑ Shelley M. Payne. Laboratory Cultivation and Storage of Shigella // Current Protocols in Microbiology. — 2019-12. — Т. 55, вып. 1. — С. e93. — ISSN 1934-8533. — doi:10.1002/cpmc.93. — PMID 31816179. Архивировано 26 июня 2022 года.

- ↑ Дизентерия. Вестник инфектологии и паразитологии. Дата обращения: 7 июля 2013. Архивировано 20 июля 2013 года.

- ↑ 1 2 3 4 ШИГЕЛЛЕЗЫ (дизентерия) | #05/03 | «Лечащий врач» – профессиональное медицинское издание для врачей. Научные статьи. Журнал «Лечащий врач». Дата обращения: 31 мая 2024.

- ↑ 1 2 Lucas, Gilles, 2002, с. 62.

- ↑ 1 2 3 Lucas, Gilles, 2002, с. 63.

- ↑ 1 2 http://niidi.ru/dotAsset/a7b20eaa-13b3-4444-a2b9-0bfaafa17cf7.pdf

- ↑ Симптомы и лечение дизентерии (шигеллез). Дата обращения: 22 июля 2011. Архивировано 2 октября 2011 года.

Литература[править | править код]

- Покровский В. И., Ющук Н. Д. Бактериальная дизентерия. — М.: Медицина, 1994. — 256 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-225-02730-X.

- Бухарин О. В., Бондаренко В. М., Малеев В. В. Шигеллы и шигеллезы / Под ред. акад. РАМН А. А. Воробьева. — Екатеринбург: УрО РАН, 2003. — 180 с. — 1000 экз. — ISBN 5-7691-1420-7.

- Adetokunbo O. Lucas, Herbert Michael Gilles. Short Textbook of Public Health Medicine for the Tropics (англ.). — CRC Press, 2002. — ISBN 978-0-340-80738-5.

Для улучшения этой статьи желательно:

|