Грузия в составе Российской империи

Грузия находилась в составе Российской империи с 1801 по 1917 год. С XV по XVII век Грузия была раздроблена и находилась между мусульманскими Ираном и Турцией. В XVIII веке на Кавказе появилась новая региональная держава — христианская Российская империя. Союз с Россией против Турции и Ирана выглядел для Грузии привлекательно, и в 1783 году Картли и Кахети, большее из двух грузинских государств, подписало Георгиевский трактат, по которому получило статус протектората России. Однако в 1801 году Грузия была аннексирована Россией и превращена в губернию. В дальнейшем до конца существования империи в 1917 году и распада государства в 1918 году Грузия оставалась в составе России. Российское правление установило мир в Грузии и защитило её от внешней угрозы, но, в то же самое время, России правила железной рукой и не понимала национальных особенностей Грузии. В конце XIX века недовольство российскими властями привело к созданию растущего национального движения. Российское правление привело к беспрецедентным изменениям в общественном устройстве и экономике Грузии, сделало её открытой для европейского влияния. Отмена крепостного права освободила крестьян, но не дала им собственности. Рост капитализма привёл к резкому увеличению городского населения и созданию рабочего класса, что сопровождалось восстаниями и забастовками. Кульминацией этого процесса стала революция 1905 года. Ведущей политической силой в последние годы российского правления стали меньшевики. В 1918 году на короткое время Грузия стала независимой, не столько в результате усилий меньшевиков и националистов, сколько из-за распада Российской империи.

Предыстория

Грузинско-российские отношения до 1801 года

К XVI веку Грузия распалась на несколько мелких феодальных государств, которые находились в состоянии постоянной войны с двумя большими мусульманскими империями в регионе, османской Турцией и сефевидским Ираном. Во второй половине XVI века к северу от Кавказа появилась третья империя, Российская. Дипломатические связи между Москвой и Кахети начались в 1558 году, а в 1589 году царь Фёдор I Иоаннович предложил царству свою защиту. Однако Россия в это время была слишком далека, чтобы на равных соперничать с Ираном и Турцией на Кавказе, и никакой помощи из Москвы не поступало. Реальный интерес России к Закавказью появился только в начале XVIII века. В 1722 году во время персидского похода Пётр I заключил союз с царём Картли Вахтангом VI, но две армии так и не смогли соединиться, и позже российские войска отступили на север, оставив Картли беззащитным перед Ираном. Вахтанг вынужден был бежать и умер в изгнании в России.

Преемник Вахтанга, царь Картли-Кахетинского царства Ираклий II (1762 — 1798), обратился к России за защитой от Турции и Ирана. Екатерина II, воевавшая с Турцией, с одной стороны, была заинтересована в союзнике, с другой, не хотела посылать в Грузию значительные воинские силы[1]. В 1769 — 1772 годах незначительный русский отряд под командованием генерала Тотлебена воевал против Турции на стороне Грузии. В 1783 году Ираклий подписал с Россией Георгиевский трактат, устанавливающий российский протекторат над царством Картли-Кахети в обмен на военную защиту России.

В сентябре 1786 года ахалциский Сулейман-паша направил Ираклию II письмо с предложением заключить сепаратный мирный договор. Царь нарушил Георгиевкий трактат, начав переговоры с турецкими властями и заключил с пашой договор, который был ратифицирован султаном летом 1787 года (как раз во время войны России и Турции). С этого момента Георгиевский трактат утратил силу. Русские войска должны были покинуть Грузию.

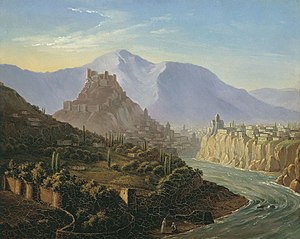

В 1795 иранские войска Ага Мохаммед-хана вторглись в Закавказье, захватив и разграбив Тифлис. Согласно многократным просьбам царя Ираклия, Россия направила в апреле 1796 года 13-тысячный Каспийский корпус под командованием генерал-поручика В. А. Зубова из Кизляра в азербайджанские провинции Ирана.

При подписании между Россией и Турцией Ясского мирного договора, завершившего русско-турецкую войну 1787—1791, Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязывалась не предпринимать каких-либо враждебных действий в отношении грузинских земель.

Присоединение Грузии к России

После смерти Ираклия II царский престол занял его сын Георгий XII. Ещё при жизни отца у Георгия были напряженные отношения со своими братьями, а после смерти Ираклия эти отношения ещё больше обострились. Царевичи уединились в своих имениях и не подчинялись царю. Грузинские князья и азнауры разделились на две группы. Одна группа поддерживала сына Георгия XII – Давида, а другая – сына Ираклия II Юлона. Часть феодалов была сторонницей присоединения к России, другая часть феодалов считала, что Картли-Кахети должна воспользоваться противоречиями между крупными государствами и маневрируя ими, сохранить свою независимость.

В 1799 году в Картли-Кахети вступил русский полк генерала Лазарева. С ним прибыл российский официальный представитель при дворе Георгия XII – Коваленский. В 1800 году грузины при участии российских войск на Ниахурском поле разбили Омар-хана.

Георгий XII заботился о том, чтобы царский трон достался его наследникам, а не его братьям. Россия, хорошо информированная о событиях, происходящих при царском дворе Картли-Кахетского царства, пыталась использовать противоречия между царевичами в своих интересах. Русский император Павел I удовлетворил просьбу Георгия XII и утвердил на царский трон его сына Давида, что вызвало возмущение братьев Георгия XII.

Георгий XII, после совещания в узком кругу, принял решение об изменении некоторых пунктов Георгиевского трактата. В частности, Россия получала право вмешательства во внутренние дела грузинского царства, а взамен царь требовал гарантий сохранения царствующей династии. Об этом решении не было известно даже Давиду, сыну Георгия.

Георгий XII писал своему послу в России Гарсевану Чавчавадзе от 7 сентября 1799 г.: «Предоставьте им все мое царство и мое владение, как жертву чистосердечную и праведную и предложите его не только под покровительство высочайшего русского императорского престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор царство картлосианов считалось принадлежащим державе Российской с теми правами, которыми пользуются находящиеся в России другие области».(А. Цагарели. «Грамоты и другие исторические документы XVIII-го столетия, относящиеся к Грузии» т. 2, вып. 2., 1902 г. с 287—288)

В Петербурге грузинское посольство 24 июня 1800 г. передало коллегии иностранных дел проект документа о подданстве. Первый пункт гласил: царь Георгий XII «усердно желает с потомством своим, духовенством, вельможами и со всем подвластным ему народом однажды навсегда принять подданство Российской империи, обещаясь свято исполнять все то, что исполняют россияне». (А. Цагарели. Грамоты, т. II, вып. II. 1902 г. с 292—294. Нота грузинских посланников князей Г. Чавчавадзе, Г.Авалова и Е. Палавандова от 24 июня 1800 года.)

На аудиенции 14 ноября 1800 года граф Ростопчин, и С. Л. Лашкарев (Лашкаришвили) объявили грузинским послам, что император Павел I, принимает в вечное подданство царя и весь народ грузинский и согласен удовлетворить все просьбы Георгия, «но не иначе, как тогда, когда один из посланников отправится обратно в Грузию объявить там царю и народу о согласии русского императора, и когда грузины вторично заявят грамотою о своем желании вступить в подданство России». (Н. Дубровин. Георгий XII-последний царь Грузии. Спб, 1897.с. 165)

23 ноября 1800 года император отдал рескрипт на имя Георгия XII, о принятии его царства в подданство России, далее он писал «нам изъявленное, приняли мы с высокомонаршим нашим благоволением и удостоев также всемилостливейшей опробации нашей о прошениях ваших к принятию вас в подданство Наше».(Акты Кавказской археографической комиссии, т I. с. 181.)

18 апреля 1800 года Павел I подписал манифест об упразднении Картли-Кахетского царства и присоединении Восточной Грузии к России. Через 10 дней, 28 декабря 1800 года Георгий XII скончался. Сразу после кончины царя генерал Лазарев заявил грузинским тавадам, что дальнейшую судьбу Грузии будет решать российский император. Слова Лазарева переводил переводчик, но стоявший рядом Соломон Лионидзе заявил тавадам, якобы генерал поздравляет Давида с утверждением на царство. Лионидзе получил строгое замечание не вмешиваться в дела, которые его не касаются. После окончания собрания Соломона Лионидзе арестовали, но ему удалось бежать из плена и укрыться в Имерети. [1]

Между тем 18 января 1801 года в России был опубликован манифест Павла I. Временным правителем Картли-Кахетского царства был назначен Давид. Под благовидными предлогами Лазарев ловко успел удалить из Грузии всех сыновей покойного царя; мало-помалу они выехали в Россию. Дольше всех противилась требованию оставить Грузию вдова царя, царица Мария Георгиевна, женщина властного, крутого характера, не скрывавшая неудовольствия на то, что сын её не получает царства. 18 апреля Лазарев получил известие, что царица решила бежать из Тифлиса. Он явился сам к ней и через переводчика имел продолжительное объяснение; царица, наконец, выразила согласие ехать в Россию и подозвала к себе Лазарева, чтобы проститься — и в тот же момент, выхватив кинжал, нанесла ему такой удар, что Лазарев, не добежав до двери, упал мертвым. С. А. Тучков утверждал, что «все предложения генерала Лазарева делаемы были царице с некоторого рода насмешкой и недовольным уважением». Население пришло в ужас, ожидая страшного мщения со стороны русского правительства; князь Цицианов не сразу мог успокоить жителей. По предписанию императора и министра иностранных дел В.П. Кочубея, «грузинской царице Марии, при отправлении её из Грузии учинившей убийство из мщения и злобы…, и дочери её царевне Тамаре, на равное злодеяние покусившейся», было определено «пребывание в Белгородском Рождественском монастыре».[2]

11 марта 1801 года заговорщики убили Павла I. Новый император России Александр I поручил генералу Кноррингу (начальнику Кавказской линии) разобраться в ситуации в Грузинском царстве. В мае 1801 года Кноринг приехал в Тбилиси, отстранил от правления Давида и на его место назначил генерала Лазарева. Кноринг изучил положение дел в царстве и доложил Государственному совету России , что Картли-Кахетское царство самостоятельно существовать не может. С этим соображением не согласились лишь два человека – граф Кочубей и граф Воронцов.

12 сентября 1801 года Александр I издал манифест об упразднении Картли-Кахетского царства и вхождении Восточной Грузии в состав Российской империи. Грузинская знать не признавала указа до апреля 1802 года, когда Кнорринг собрал всех в Сионском соборе Тбилиси и заставил принести присягу российскому престолу. Те, кто отказался, были арестованы.[3]

В 1804 г. началась русско-персидская война. В 1805 году российские войска победили персидскую армию при реке Аскерани и у Загама, тем самым предотвратив наступление на Тбилиси.

В 1810 году было сломлено сопротивление имеретинского царя Соломона II, и Имеретия была включена в состав России[2]. Между 1803 и 1878 годами в результате русско-турецких войн оставшиеся грузинские территории (Батуми, Артвин, Ахалцихе и Поти, а также Абхазия) также были присоединены к России. Грузия была объединена впервые за много лет, но потеряла независимость.

Начало российского правления

Интеграция Грузии в Российскую империю

Первые несколько десятилетий в составе Российской империи Грузия находилась под военным управлением. Россия воевала с Турцией и Ираном, и главнокомандующий российской армией в Закавказье одновременно был грузинским губернатором. Россия постепенно расширила свою территорию в Закавказье за счёт соперников, присоединив большие части соседних Армении и Азербайджана. В то же время, российские власти стремились интегрировать Грузию в империю. Российское и грузинское общество имели много общего: православие как основная религия, крепостное право и слой землевладельцев (помещиков). Тем не менее, вначале российские власти не уделяли достаточного внимания особенностям Грузии, местным законам и традициям. В 1811 году была отменена автокефалия (независимость) Грузинской православной церкви, католикос Антоний II был выслан в Россию, а Грузия стала экзархатом Русской православной церкви.

Политика царского правительства оттолкнула часть грузинской знати. Группа молодых дворян, вдохновлённая восстанием декабристов 1825 года и Польским восстанием 1830 года, организовала заговор с целью свержения царской власти в Грузии. План их состоял в том, чтобы пригласить всех представителей царской власти в Закавказье на бал и убить их. Заговор был раскрыт 10 декабря 1832 года, все его участники были высланы в отдалённые области России[3]. В 1841 году произошло крестьянское восстание[4]. После назначения кавказским наместником князя Воронцова в 1845 году политика изменилась. Воронцову удалось привлечь на свою сторону грузинскую знать и европеизировать её.

Грузинское общество

В начале XIX века Грузия всё ещё была феодальным обществом. Во главе его находились семьи правителей грузинских княжеств и царств, но они были свергнуты российскими властами и отправлены в ссылку. На следующем уровне находилась знать, составляющая около пяти процентов населения и тщательно охраняющая свою власть и привилегии. Им принадлежала большая часть земли, на которой работали крепостные крестьяне. Последние составляли подавляющую часть населения Грузии и жили в глубочайшей бедности, на грани голода, так как аграрная экономика была подорвана за время войн с Ираном и Турцией. Голод часто вызывал восстания, как, например, крупное крестьянское восстание в Кахетии в 1812 году. Небольшая часть населения жила в городах, где значительная часть торговли и ремесло контролировались армянами, предки которых пришли в Грузию из Малой Азии в средние века. При становлении капитализма армяне были одни из первых, кто увидел его преимущества, и быстро превратились в преуспевающий средний класс. Активная экономическая деятельность армянского населения отчасти объясняла проявления недовольства со стороны местных жителей этническими факторами [5].

Отмена крепостного права

Крепостное право в России было отменено в 1861 году. Александр II планировал также отменить его и в Грузии, но это было невозможно без потери только что приобретённой лояльности грузинской знати, благосостояние которой зависело от крепостного труда. Задача провести переговоры и найти компромиссное решение была поручена либералу Димитрию Кипиани. 13 октября 1865 года царь подписал указ об освобождении первых крепостных в Грузии, хотя полностью крепостное право исчезло только в 1870-е годы. Крепостные стали свободными крестьянами и смогли свободно передвигаться, вступать в брак по своему выбору и принимать участие в политической деятельности. Замлевладельцы сохранили право на всю свою землю, но только часть её оставалась в их полной собственности, а другую получили право арендовать бывшие крепостные, веками жившие на ней. После выплаты в качестве арендной платы достаточной суммы, чтобы компенсировать потерю земли владельцам, они получали землю в собственность.

Реформа была встречена с недоверием как землевладельцами, так и крестьянами, которые должны были выкупать землю, что должно было занять десятилетия. Хотя условия, созданные реформой для землевладельцев, были лучше, чем для помещиков в России, они всё равно остались недовольны реформой, так как потеряли часть доходов. В последующие годы недовольство реформой оказало влияние на создание политических течений в Грузии[6]

Иммиграция

Во время правления Николая I царское правительство стимулировало переселение в Закавказье (включая Грузию) различных религиозных меньшинств, таких как молокане и духоборы, чтобы укрепить русское пристуствие в регионе [7].

Культурные и политические течения

Включение в Российскую империю изменило политическую и культурную ориентацию Грузии: если раньше она следовала Ближнему Востоку, то теперь обратилась к Европе. Соответственно, Грузия стала открытой для новых европейских идей. В то же время многие социальные проблемы Грузии были такие же, как и в России, и политические движения, возникшие в России в XIX веке, нашли последователей и в Грузии.

Романтизм

В 1830-е годы грузинская литература испытала серьёзное влияние романтизма. Крупнейшие грузинские поэты — Александр Чавчавадзе, Григол Орбелиани и в особенности Николоз Бараташвили — были представителями этого течения. Повторяющейся темой их творчества было обращение к историческому прошлому в поисках Золотого века. Поэма (единственная) Бараташвили, «Судьба Грузии» («Беди Картлиса») выражает его неоднозначные чувства по отношению к союзу с Россией. В ней имеется строка Голая свобода соловью Всё ж милей, чем золотая клетка (перевод Бориса Пастернака).

Грузия также была частой темой в произведениях русского романтизма. В 1829 году, Пушкин посетил Грузию; грузинские мотивы проходят через всё его творчество. Большая часть произведений Лермонтова содержат кавказскую тематику.

Национализм

В середине XIX века романтизм уступил место более политически ориентированному национальному движению. Оно возникло в среде нового поколения грузинских студентов, получавших образование в Петербургском университете. Их кружок назывался «тергдалеули» (по реке Терек, разделяющей Россию и Грузию). Ключевой фигурой движения был Илья Чавчавадзе, до сих пор считающийся одним из величайших грузинских писателей. Целью Чавчавадзе было улучшить положение грузин в системе, ориентированной на русских. Он уделял большое внимание вопросам культуры, в особенности реформе языка и изучению фольклора. Со временем Чавчавадзе занимал всё более консервативную позицию, считая своей задачей сохранение грузинских традиций и традиционного уклада, для чего Грузия должна была оставаться сельскохозяйственной страной.

Второе поколение грузинских националистов («меоредаси», буквально «вторая группа») было менее консервативным, чем Чавчавадзе. Они концентрировались на растущем городском населении, пытались улучшить возможности грузинского населения в конкуренции с доминирующими в городах армянами и русскими. Ключевой фигурой движения был Нико Николадзе, приверженный западным либеральным ценностям. Николадзе видел будущее Грузии в составе Кавказской федерации, которая должна была также включать Армению и Азербайджан.

Социализм

К 1870-м годам в Грузии возникла третья, более радикальная политическая сила. Её члены обращали внимание на социальные проблемы и отождествляли себя с аналогичными движениями в остальной России. Первым стал российский популизм, но он не получил в Грузии достаточного распространения. Социализм, в особенности марксизм, оказался гораздо успешнее.

В конце XIX века Грузия, в особенности города Тбилиси, Батуми и Кутаиси, пережила индустриализацию. Возникли крупные заводы, были проложены железные дороги, а вместе с ними появился рабочий класс. В 1890-х годах, к нему обратили своё внимание члены третьего поколения грузинских интеллектуалов, «Месаме-даси», считавших себя социал-демократами. Наиболее известны из них Ной Жордания и Филипп Махарадзе, познакомившиеся с марксизмом в России. После 1905 года они были ведущей силой грузинской политики. Они считали, что царский режим должен быть заменён демократическим, который в перспективе приведёт к построению социалистического общества[8].

Последние годы российского правления

Рост напряжённости

В 1881 году, после убийства Александра II, его преемник Александр III стал проводить гораздо более жёсткую политику. В частности, он рассматривал любые идеи национальной независимости как угрозу существования империи. Для усиления централизации он упразднил Кавказское наместничество, низведя Грузию до статуса обычной российской губернии. Изучение грузинского языка не приветствовалось, и даже название «Грузия» было запрещено употреблять в печати. В 1886 году, грузинский семинарист в знак протеста убил ректора Тбилисской семинарии. Когда уже старый Дмитрий Кипиани решился критиковать главу грузинской церкви за атаки на семинаристов, он был сослан в Ставрополь, где убит при загадочных обстоятельствах. Многие грузины считали, что его смерть была делом рук охранки. Похороны Кипиани превратились в большую антироссийскую демонстрацию.

В то же время росла этническая напряжённость между грузинами и армянами. После отмены крепостного права, экономическое положение грузинской знати ухудшилось. Многие, не в силах приспособиться к новому экономическому порядку, продали свои земли и поступили на государственную службу либо переселились в города. В выигрыше оказались армяне, купившие существенную часть земель. В городах, в особенности в Тбилиси, они больше не составляли большинство населения, как в начале XIX века, но занимали большую часть государственных должностей и владели большей частью предприятий. Грузины считали себя ущемлёнными в собственной столице.

Революция 1905 года

1890-е и начало 1900-х годов были отмечены частыми забастовками, захватившими всю Грузию. Крестьяне также были недовольны, и социал-демократы легко распространили совё влияние как среди рабочих, так и среди крестьян. В 1903 году единая до того РСДРП раскололась на партии большевиков и меньшевиков. К 1905 году социал-демократическое движение в Грузии подавляющим большинством переориентировалось на меньшевиков и их партию (исключением был Сталин).

В январе 1905 года началась революция. Беспорядки быстро перекинулись на Грузию, где меньшевики незадолго перед этим поддержали крупное крестьянское восстание в Гурии. В течение года произошла серий восстаний и забастовок, при этом меньшевики были на переднем краю событий. Царское правительство ответило волной репрессий и одновременно пошло на ряд уступок. В декабре меньшевики организовали всеобщую забастовку, участники которой бросали бомбы в посланных царским правительством казаков. Казаки ответили насилием, а политика террора меньшевиков оттолкнула от них многих союзников, прежде всего армян, и забастовка закончилась неудачей. Сопротивление царским властям было окончательно подавлено силой в январе 1906 года после прибытия войск под командованием генерала Алиханова.

Между 1906 и 1914 годом обстановка в Грузии была относительно мирной, отчасти благодаря правлению относительно либерального кавказского губернатора графа Воронцова-Дашкова. Меньшевики, осознав, что в конце 1905 года зашли слишком далеко, отказались от идеи вооружённого восстания. В 1906 году прошли выборы в первую Государственную Думу. Меньшевики одержали в Грузии убедительную победу, выиграв все места в Думу от Грузии. Большевики получили лишь незначительную поддержку, хотя и попали в 1907 году в фокус общественного внимания при ограблении банка в Тбилиси с целью пополнения партийной кассы. После этого инцидента Сталин с однопартийцами перебрались в Баку, единственный поддерживавший большевиков закавказский город.

Война, революция и независимость

В августе 1914 года Россия вступила в войну против Германии. 200 000 грузин были мобилизованы и отправлены на фронт, но в Грузии война не имела никакой поддержки [источник?]. После того, как Турция вступила в войну на стороне Германии, Грузия оказалась на линии фронта. Большинство грузинских политиков никак не высказали своего к этому отношения, хотя среди населения начало распространяться чувство близкой независимости Грузии.

В 1917 году после неудач на фронте произошла Февральская революция. Временное правительство передало власть в Закавказье Объединённому Закавказскому комитету (ОЗАКОМ). В Тбилиси русские солдаты поддерживали большевиков, но они начали дезертировать и возвращаться в Россию, поэтому Грузия осталась фактически вне контроля армии и власть перешла к меньшевикам. Последние не признали Октябрьскую революцию и, после наступления Турции в феврале 1918 года был поднят вопрос о независимости от России. В апреле 1918 года закавказский парламент проголосовал за независимость, образовав Закавказскую Демократическую Федеративную Республику. Последняя просуществовала всего месяц и из-за противоречий между Грузией, Арменией и Азербайджаном, странами с разной историей и различными внешнеполитическими интересами, распалась на три государства. В мае 1918 года Грузия провозгласила независимость. Была образована Грузинская Демократическая Республика, просуществовавшая до 1921 года[9]

Примечания

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |

Литература

- Ronald Grigor, Suny. The Making of the Georgian Nation. — 2nd. — Indiana University Press, 1994. — ISBN 0253209153.

- D.M. Lang, A Modern History of Georgia (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962)

- Anchabadze, George: History of Georgia: A Short Sketch, Tbilisi, 2005, ISBN 99928-71-59-8

- Авалов, Зураб: Присоединение Грузии к России, Монтвид, Санкт-Петербург, 1906

- Gvosdev, Nikolas K.: Imperial policies and perspectives towards Georgia: 1760-1819, Macmillan, Basingstoke 2000, ISBN 0-312-22990-9

- ↑ Suny pp.57-58

- ↑ Anchabadze (2005), p. 29

- ↑ Suny pp.70-73

- ↑ Suny pp. 70-73

- ↑ Suny, Chapter 4

- ↑ Suny, Chapter 5: "Emancipation and the End of Seigneurial Georgia"

- ↑ Daniel H. Shubin, "A History of Russian Christianity". Volume III, pages 141-148. Algora Publishing, 2006. ISBN 0875864252 On Google Books

- ↑ Suny Chapters 6 and 7

- ↑ Вся секция: Suny Chapters 7 and 8