Укиё-э

Укиё-э (яп. 浮世絵, картины (образы) изменчивого мира) — направление в изобразительном искусстве Японии, получившее развитие с периода Эдо.

Слово укиё, дословно переводящееся как «плывущий мир», является омофоном к буддистскому термину «мир скорби», но записывается другими иероглифами. Первоначально термин «укиё» употреблялся в буддизме как обозначение «бренного мира, юдоли печали», но в эпоху Эдо, с появлением специально отведённых городских кварталов, в которых процветал театр Кабуки и находились дома гейш и куртизанок, термин был переосмыслен, и зачастую его стали понимать как «мир мимолётных наслаждений, мир любви».

Гравюры в стиле укиё-э — основной вид ксилографии в Японии. Эта форма искусства стала популярной в городской культуре Эдо (современный Токио) во второй половине XVII века.

Основоположником укиё-э считается японский живописец и график Хисикава Моронобу[1].

Изначально гравюры были чёрно-белыми — использовалась лишь тушь, с начала XVIII века некоторые работы затем раскрашивались вручную с помощью кисти. В XVIII веке Судзуки Харунобу внедрил технику многоцветной печати для изготовления нисики-э («парчовые картинки»).

Гравюры укиё-э были доступны по цене из-за возможности их массового производства. Они предназначались в основном для городских жителей, которые не могли позволить себе потратить деньги на картины.

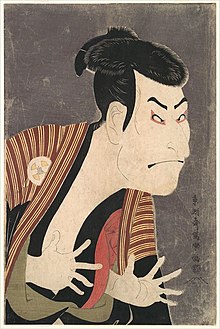

Для укиё-э характерны картины обыденной жизни, созвучные городской литературе этого периода. На гравюрах изображались прекрасные гейши (бидзин-га), массивные борцы сумо и популярные актёры театра кабуки (якуся-э)[2]. Позднее стала популярной пейзажная гравюра.

История

[править | править код]Стиль укиё-э зародился на волне урбанизации конца XVI века, что привело к появлению класса торговцев и мелких ремесленников, которые начали писать рассказы или повести и оформлять их рисунками. Подобные сборники носили название эхон (яп. 絵本 — «книга картинок»).

Одним из примеров подобного искусства является издание 1608 года «Исэ-моногатари» («Повесть об Исэ») Хонами Коэцу. В подобных книгах широко использовались укиё-э в качестве иллюстраций.

Позднее гравюры стали печатать как самостоятельные произведения — какэмоно (яп. 掛け物 — свиток с картиной или изречением) и афиши для театра кабуки.

В середине XVIII века была разработана технология получения многоцветных отпечатков, которые получили название нисики-э (яп. 錦絵 — «парчовые картинки», также известны как эдо-э).

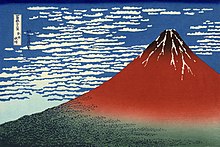

Известными художниками этого периода были Утамаро, Хокусай, Хиросигэ и Тосюсай Сяраку. Изучая европейское искусство, японские художники переняли технику изображения перспективы на рисунке, также в гравюре развились пейзаж и другие жанры. Хокусай на своих гравюрах изображал в основном пейзажи и природу. В 1831 году был издан его знаменитый сборник «Тридцать шесть видов Фудзи (Хокусай)» (яп. 富嶽三十六景).

После революции Мэйдзи в 1868 году и открытия границ в Японию завозились достижения западной цивилизации.

Укиё-э постепенно выходит из моды, заменяясь фотографией. В то же время гравюры в стиле укиё-э стали очень популярны в западной Европе и Америке, их начинают массово скупать искусствоведы.

Японские гравюры являлись источником вдохновения для европейских художников, работавших в стиле кубизма, импрессионизма, а также художников-постимпрессионистов, таких как Винсент Ван Гог, Клод Моне и другие. Это влияние называют японизмом.

Жанры гравюр укиё-э

[править | править код]- бидзин-га — изображение красавиц

- якуся-э — портреты популярных актёров театра

- сюнга — эротические гравюры

- йокогама-э — изображение иностранцев

- гига-э — юмористические картинки

- мэйсё-э — изображения знаменитых мест

- окуби-э — изображения больших голов

- сумо-э — изображения сумоистов

- сини-э — посмертные картины

- омотя-э — картинки-игрушки

- уки-э — изображения с прямой перспективой (чаще помещения)

- катё-га — «цветы и птицы»

- фукэй-га — пейзажи

- муся-э — изображения знаменитых самураев

- утива-э — изображения на веерах утива.

Процесс создания

[править | править код]

Для создания укиё-э требовались художник, резчик и печатник[3]. Укиё-э изготовлялись следующим образом. Художник тушью делал на тонкой бумаге прототип гравюры, резчик приклеивал этот рисунок лицевой стороной на доску из вишни, груши или самшита и вырезал из неё области, на которых бумага была белой, получая таким образом первую печатную форму, но уничтожая сам рисунок. Потом делалось несколько черно-белых оттисков, на которых художник обозначал задуманные цвета. Резчик изготовлял необходимое количество (иногда более тридцати) печатных форм, каждая из которых соответствовала одному цвету или тону. Печатник, обговорив с художником цветовую гамму, наносил краску растительного или минерального происхождения на получившийся набор форм и на влажной рисовой бумаге вручную печатал гравюру[4].

Известные художники и школы укиё-э

[править | править код]Школа Хисикава:

- Хисикава Моронобу (основатель школы)

Школа Кайгэцудо:

- Андо Кайгэцудо (основатель школы)

- Анти Кайгэцудо

- Досин Кайгэцудо

- Досю Кайгэцудо

- Дохан Кайгэцудо

Школа Тории:

Театральная гравюра:

- Тории Киёмото (основатель школы)

- Тории Киёнобу

- Тории Киёмасу

- Тории Киёмасу II

- Тории Киёсигэ

- Тории Киётада

- Тории Киёмицу

- Тории Киёнага

- Тории Киёхиро

- Тории Коёнага

Школа Хосода:

- Тёбунсай Эйси (основатель школы)

- Рэкисэнтэй Эйри

- Тёкосай Эйсё

Школа Миягава:

- Миягава Тёсюн (основатель школы)

- Миягава Иссо

- Миягава Сюнси

- Миягава Сюнтэй

- Миягава Сюнсуй

- Кацукава Сюнсё (основатель школы Кацукава)

Школа Кацукава:

- Кацукава Сюнсё (основатель школы)

- Кацукава Сюнко

- Кацукава Сюнъэй

- Кацукава Сюнтё

- Кацукава Сюндзан

- Кацукава Сюньэй

- Кацукава Сюнсэн

- Кацукава Сюнтэй

- Кацусика Хокусай (основатель школы Хокусай)

Школа Хокусай:

- Кацусика Хокусай (основатель школы)

- Тотоя Хоккэй

- Сётэй Хокудзю

- Тэйсэй Хокуба

- Сигэнобу I Янагава

- Ясима Гакутэй

- Сюнкосай Хокусю

- Сюнкосай Хокуэй

- Сигэнобу II Янагава

Школа Китао:

- Китао Сигэмаса (основатель школы)

- Китао Масаёси

- Китао Масанобу

- Кубо Сюнман

Школа Нисимура/Исикава:

- Нисимура Сигэнага (основатель школы)

- Исикава Тоёнобу

- Судзуки Харунобу

- Исода Корюсай

- Иппицусай Корюсай

- Сиба Кокан

Школа Сэкиэн:

- Сэкиэн Торияма

- Китагава Утамаро

- Эйсосай Тёки

- Утагава Тоёхару (основатель школы Утагава)

Школа Утагава:

- Утагава Тоёкуни

- Утагава Тоёхиру

- Утагава Хиросигэ

- Утагава Хиросигэ II

- Утагава Хиросигэ III

- Утагава Кунисада

- Утагава Куниёси

- Утагава Хиросада

- Утагава Кунимаса

- Утагава Тоёкуни II

Прочие:

Театральная гравюра

[править | править код]- Иппицусай Бунтё

- Кабукидо Энкё

- Окумура Масанобу

- Окумура Тосинобу

- Сибакуни

- Сикюсай Эйри

- Судзуки Харунобу

- Сяраку Тосюсай

- Ямамото Фудзинобу

См. также

[править | править код]- Китайская живопись

- Мемориальный музей укиё-е Ота в Токио

- Коисикавский музей укиё-э в Токио

Примечания

[править | править код]- ↑ М. В. Успенский. Японская гравюра. — Санкт-Петербург: «Аврора», «Янтарный сказ», 2004. — 64 с. — («Библиотека Авроры»). — 5000 экз. — ISBN 5-7300-0699-3.

- ↑ В 1840-е гг., в эпоху, когда власти были обеспокоены состоянием нравов горожан и хотели воспрепятствовать их увлечению театром Кабуки, художник Утагава Кунисада показал знаменитых актёров под видом воинов — участников процессии владетельного князя даймë.(Варшавская Е. Ю. В обход цензурных запретов: актёры под видом воинов и воины под видом актёров в гравюре укиë-э // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 12 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022. С. 597—607. http://dx.doi.org/10.18688/aa2212-06-47)

- ↑ Катасонова Е.Л. Мангамания // Восточная коллекция : журнал. — 2007. — № 2. — С. 70—81.

- ↑ Брижит Кояма-Ришар Сохраняя традиции: японская гравюра укиё-э в наши дни Архивная копия от 1 сентября 2023 на Wayback Machine / Современный взгляд на Японию, nippon.com, 09.04.2014

Литература

[править | править код]- Укийо-Е // Краткий словарь терминов изобразительного искусства / Под общей редакцией Г. Г. Обухова. — М.: Советский художник, 1961. — С. 174. — 190 с. — 15 000 экз.

- Укийо́-Е // Ужи — Фидель. — М. : Советская энциклопедия, 1956. — С. 62. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский ; 1949—1958, т. 44).

- А. Савельева. Мировое искусство. Мастера японской гравюры. — «Кристалл», 2007. — 208 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-9603-0033-8.

- М. В. Успенский. Японская гравюра. — Санкт-Петербург: «Аврора», «Янтарный сказ», 2004. — 64 с. — («Библиотека Авроры»). — 5000 экз. — ISBN 5-7300-0699-3.

Ссылки

[править | править код]- УКИЁ-Э // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. — ISBN 978-5-94865-190-3.

- Картины ускользающего мира — укиё-э — статья Галины Щедриной на сайте Artgalery.ru

- Что такое «укиё-э»?

- «47 преданных самураев» в гравюрах Утагава Куниёси Архивная копия от 17 января 2013 на Wayback Machine

В статье есть список источников, но не хватает сносок. |