Шаблон:Текущая избранная статья

Хильда Мэри Изабель Питри, урождённая Урлин (англ. Hilda Mary Isabel Petrie, nee Urlin; 8 июня 1871, Дублин — 23 ноября 1956, Лондон) — английский археолог и иллюстратор, супруга основателя систематической египтологии Флиндерса Питри, мать математика Джона Питри[англ.].

Младшая дочь английского юриста, прослужившего четверть века в Ирландии. Не получила школьного образования, посещала занятия в Королевском женском колледже[англ.], проявив способности к рисованию и естественным наукам. Благодаря художнику Генри Холидею, для которого позировала, познакомилась и вышла замуж за Флиндерса Питри, с тех пор неизменно сопровождая его во всех экспедициях; с 1904 года иногда руководила раскопками самостоятельно. В 1905—1923 годах работала секретарём Британской археологической школы в Египте, главой которой являлся её муж, осуществляя привлечение средств потенциальных спонсоров. В 1933 году после отставки супруга переселилась вместе с ним в Иерусалим, где Флиндерс Питри скончался и был похоронен. В 1947 году вернулась к дочери в Лондон, до 1953 года осуществляя издание неопубликованных археологических отчётов Флиндерса Питри. После некоторого периода забвения вклад леди Питри (как она титуловалась с 1923 года) неизменно подчёркивается историками британской археологии.

Выше — статья, отображаемая в блоке «Избранная статья» на заглавной странице. Ниже — четыре предыдущих статьи, отображаемых на странице Википедия:Избранные статьи. При обновлении шаблона нужно заменить каждый блок предыдущим и обновить верхний.

Сэр Уильям Мэттью Флиндерс Питри (также Петри, англ. William Matthew Flinders Petrie; 3 июня 1853 — 28 июля 1942) — видный британский археолог, один из основоположников современной египтологии. Профессор археологии Лондонского университетского колледжа (в 1892—1933). Член Лондонского королевского общества (1902) и Британской академии (1904), рыцарь-бакалавр (1923). По определению Б. Фейгана, Флиндерс Питри, который революционизировал методы раскопок и разработал систему датировок по стратиграфической шкале, может считаться одним из величайших археологов ХХ века. Участвовал более чем в пятидесяти крупных археологических раскопках (между 1881—1936 годами в среднем раскапывал по памятнику в год), опубликовал более ста книг и отчётов, несколько сотен статей и рецензий. Стратиграфические разрезы сделал обязательными для американской археологии ученик Питри Джордж Рейснер, хотя сам Питри далеко не всегда последовательно придерживался им же разработанной методики. В то же время он полностью разделял евгенические взгляды Гальтона, необоснованно связывая археологические культуры и «расы», борьбой которых объяснял ход исторического прогресса. Не имевший даже школьного образования Флиндерс Питри известен огромным количеством открытий. Таковы: фаюмские портреты, протосинайская письменность, доказательство, что египетская цивилизация развивалась не изолированно (на материале находок микенской керамики), и составление стратиграфической археологической датировки додинастического некрополя Накады. Крупнейшим проектом Питри стали раскопки Ахетатона, на руинах которого обнаружились архив дипломатической переписки времён правления Эхнатона и памятники амарнского искусства, а также Стела Мернептаха, на которой впервые было запечатлено название «Израиль». В его честь назван Музей египетской археологии Питри, основную часть коллекции которого Флиндерс Питри собирал в период 1883—1913 годов.

|

Захир ад-Дин Сайф аль-Ислам Тугтегин ибн Абдулла (араб. ظاهر الدين طغتكين; ум. 12 февраля 1128 года) — сельджукский военачальник, правивший Дамаском с 1104 по 1128 год. Родоначальник династии Буридов (Тугтегинидов). Тугтегин был мамлюком сельджукского султана Алп-Арслана, а затем его сына Тутуша, сельджукского правителя Сирии. Последний доверил Тугтегину воспитание своего сына Дукака и женил его на матери Дукака, Сафват аль-Мулюк. В 1095—1104 годах Тугтегин правил в Дамаске как атабек: сначала Дукака, затем другого сына Тутуша — Арташа и, наконец, сына Дукака — Тутуша. С 1104 года Тугтегин правил как независимый правитель, а в 1116 году он получил маншур (грамоту) сельджукского султана, легитимизировавший его положение и разрешавший передавать власть по наследству. Период деятельности Тугтегина в Сирии совпал с началом Крестовых походов и становлением государств крестоносцев. Тугтегин воевал и с крестоносцами, и с мусульманскими эмирами, чтобы сохранить территории эмирата Дамаска. В течение многих лет он был союзником Артукида Иль-Гази.

|

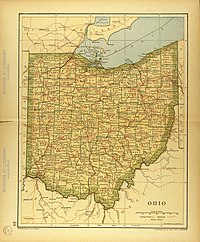

Письменная история Огайо начинается в конце XVII века, когда французские исследователи добрались из Канады до реки Огайо. Изначально на этой территории проживали индейские алгонкинские племена, но они были вытеснены ирокезами во время Бобровых войн. К середине XVIII века немногочисленные американские и французские коммерсанты скупали здесь у индейцев меха, и именно здесь в 1754 году возник конфликт между Англией и Францией, который перерос в Войну с французами и индейцами. Первые поселения американцев появились в Огайо уже после Войны за независимость, когда Англия передала США часть провинции Квебек. На этих землях была образована Северо-западная территория. 19 февраля 1803 года президент Джефферсон утвердил границы штата Огайо и его конституцию, а 3 мая того же года Огайо стал 17-м штатом США. В 1812 году на территории штата прошло несколько важных сражений Англо-американской войны. В середине века в Огайо были обнаружены залежи угля, что способствовало развитию металлургической промышленности. В годы Гражданской войны Огайо был третьим по населению штатом Союза. Он поставил под ружьё почти 320 000 человек, и дал стране несколько знаменитых генералов, в частности, Гранта, Шермана и Шеридана. В послевоенные годы штат дал стране несколько президентов. В конце века штат пережил период индустриализации, когда вышел на первые места в стране по добыче полезных ископаемых; здесь появились сталелитейные и резиновые фабрики, своя автомобильная промышленность, и здесь же братья Райт конструировали свои первые самолёты. Это сделало Огайо важной индустриальной базой в годы Первой и Второй мировых войн. Штат интенсивно развивался в 1950-е, но пережил тяжёлый кризис в 1970-х, после чего началась долгая деиндустриализация Огайо.

|

История Мичигана отсчитывается с того времени, когда первые палеоиндейцы начали расселяться на берегах Великих озёр (примерно за 11 000 лет до начала нашей эры). Первыми европейцами в Мичигане были французы — путешественник Этьен Брюле проехал через Мичиган в 1618 году в поисках пути в Китай. Вскоре французы объявили эту территорию своей собственностью и начали торговать с индейцами, скупая пушнину. С 1668 по 1763 год Мичиган был частью Французской Канады. В 1701 году офицер Антуан де Ламот Кадильяк основал поселение Fort Pontchartrain du Détroit, известное в будущем как Детройт. Когда Франция проиграла Войну с французами и индейцами, её американские владения перешли Британии, а в 1783 году, после завершения Американской войны за независимость, земли к югу от Великих озёр вошли в границы США и стали известны как Старый Северо-Запад. В 1800 году была сформирована Территория Индиана, куда вошёл почти весь современный Мичиган; а в 1806 году была сформирована Территория Мичиган. В 1825 году открылся канал Эри, который соединил Великие озёра с Гудзоном, и в регион озёр хлынул поток мигрантов. В 1835 году была одобрена Конституция и сформировано правительство, но из-за пограничных споров с Огайо штат был признан не сразу, и только 26 января 1837 года Мичиган был официально принят в состав США в качестве 26-го штата. В первые годы после принятия в Союз Мичиган едва не разорился на строительстве каналов и железных дорог, но его спасло открытие меднорудных месторождений, и штат быстро вышел в лидеры по добыче медной руды. В 1854 году в Мичигане на волне аболиционистских настроений зародилась Республиканская партия, которая быстро и надолго пришла к власти в штате, а сенаторы штата стали лидерами радикального республиканизма.

|