Синапсиды: различия между версиями

| [непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |

дополнения, уточнения |

|||

| Строка 15: | Строка 15: | ||

'''Синапси́ды''' ({{lang-la|Synapsida}}) или '''тероморфы''' ({{lang-la|Theromorpha}} ‘звероподобные’ — от {{lang-grc|θήρ}}, {{lang-grc2|θηρίον}} ‘зверь’ и {{lang-grc2|μορφή}} ‘форма’) — [[таксон]]омическая группа в составе [[амниоты|амниот]], возникшая около 320 млн лет назад<ref name="Amniota">''White A. T.'' [http://web.archive.org/web/20101220205005/http://palaeos.com/Vertebrates/Units/190Reptilomorpha/190.400.html#Amniota Amniota — Palaeos]</ref>. Одна из групп синапсид — {{bt-ruslat|цинодонты|Cynodontia}} — была предком [[млекопитающие|млекопитающих]]{{sfn|Vaughan, Ryan, Czaplewski|2011|p=47—48}}<ref>{{книга|заглавие=Разнообразие млекопитающих. Часть I|ссылка=http://zmmu.msu.ru/files/images/musei/publication/divers_mammals-1.pdf|ответственный=О. Л. Россолимо, И. Я. Павлинов, С. В. Крускоп, А. А. Лисовский, Н. Н. Спасская, А. В. Борисенко, А. А. Панютина|место=М.|издательство=Изд-во КМК|год=2004|страниц=366|серия=Разнообразие животных|isbn=5-87317-098-3}} — С. 64.</ref>. |

'''Синапси́ды''' ({{lang-la|Synapsida}}) или '''тероморфы''' ({{lang-la|Theromorpha}} ‘звероподобные’ — от {{lang-grc|θήρ}}, {{lang-grc2|θηρίον}} ‘зверь’ и {{lang-grc2|μορφή}} ‘форма’) — [[таксон]]омическая группа в составе [[амниоты|амниот]], возникшая около 320 млн лет назад<ref name="Amniota">''White A. T.'' [http://web.archive.org/web/20101220205005/http://palaeos.com/Vertebrates/Units/190Reptilomorpha/190.400.html#Amniota Amniota — Palaeos]</ref>. Одна из групп синапсид — {{bt-ruslat|цинодонты|Cynodontia}} — была предком [[млекопитающие|млекопитающих]]{{sfn|Vaughan, Ryan, Czaplewski|2011|p=47—48}}<ref>{{книга|заглавие=Разнообразие млекопитающих. Часть I|ссылка=http://zmmu.msu.ru/files/images/musei/publication/divers_mammals-1.pdf|ответственный=О. Л. Россолимо, И. Я. Павлинов, С. В. Крускоп, А. А. Лисовский, Н. Н. Спасская, А. В. Борисенко, А. А. Панютина|место=М.|издательство=Изд-во КМК|год=2004|страниц=366|серия=Разнообразие животных|isbn=5-87317-098-3}} — С. 64.</ref>. |

||

На протяжении большей части XX в. синапсиды считались одним из подклассов класса [[пресмыкающиеся|пресмыкающихся]]. Так, в монографии [[Кэрролл, Роберт Лин|Р. Кэрролла]]{{sfn|Кэрролл, т. |

На протяжении большей части XX в. синапсиды считались одним из подклассов класса [[пресмыкающиеся|пресмыкающихся]]. Так, в монографии [[Кэрролл, Роберт Лин|Р. Кэрролла]]{{sfn|Кэрролл, т. 3|1993|с=203—205}} синапсиды выступали именно как подкласс класса {{bt-ruslat|пресмыкающиеся|Reptilia}}, включавший 2 отряда: {{bt-ruslat|пеликозавры|Pelycosauria}} и {{bt-ruslat|терапсиды|Therapsida}}. |

||

Позднее широкое распространение представлений, характерных для [[филогенетика|филогенетической систематики]], привело к пересмотру классификации синапсид. Они были выведены из состава класса пресмыкающихся, получив в конце XX века статус самостоятельного класса |

Позднее широкое распространение представлений, характерных для [[филогенетика|филогенетической систематики]], привело к пересмотру классификации синапсид. Они были выведены из состава класса пресмыкающихся, получив в конце XX века статус самостоятельного класса{{sfn|Benton|2005|p=394}}{{sfn|Vaughan, Ryan, Czaplewski|2011|p=47}}. |

||

По современным представлениям, синапсиды вместе с млекопитающими образуют [[клада|кладу]] [[Synapsidomorpha]] (''синапсидообразные''), которая вместе с [[сестринская группа|сестринской группой]] [[Sauropsida]] (''завропсиды'') образует, в свою очередь, кладу [[амниоты|амниот]] — крупнейшую по объёму группу в составе надкласса [[четвероногие|четвероногих]]<ref name="Amniota"/><ref>[[species:Synapsidomorpha|Synapsidomorpha — Wikispecies]]</ref>. При этом сторонники [[эволюционная таксономия|эволюционной таксономии]] выделяют в составе синапсидообразных два класса: [[парафилия|парафилетический]] класс '''Synapsida''' и дочерний [[монофилия|монофилетический]] класс '''[[Mammalia]]''' |

По современным представлениям, синапсиды вместе с млекопитающими образуют [[клада|кладу]] [[Synapsidomorpha]] (''синапсидообразные''), которая вместе с [[сестринская группа|сестринской группой]] [[Sauropsida]] (''завропсиды'') образует, в свою очередь, кладу [[амниоты|амниот]] — крупнейшую по объёму группу в составе надкласса [[четвероногие|четвероногих]]<ref name="Amniota"/><ref>[[species:Synapsidomorpha|Synapsidomorpha — Wikispecies]]</ref>. При этом сторонники [[эволюционная таксономия|эволюционной таксономии]] выделяют в составе синапсидообразных два класса: [[парафилия (биологическая систематика)|парафилетический]] класс '''Synapsida''' и дочерний [[монофилия|монофилетический]] класс '''[[Mammalia]]'''{{sfn|Benton|2005|p=394}}{{sfn|Vaughan, Ryan, Czaplewski|2011|p=47}}. Сторонники же [[кладистика|кладистики]] (для которой характерно стремление избавиться от немонофилетических таксонов) обычно не выделяют класс синапсид, трактуя входящие в него группы независимо, а термин «Synapsida» нередко используют взамен термина «Synapsidomorpha» (при таком подходе понятие «синапсиды» охватывает и [[утконос]]а, и [[человек]]а)<ref>{{книга|автор=Lee M. S. Y., Reeder T. W., Slowinski J. B., Lawson R. |часть=Resolving Reptile Relationships: Molecular and Morphological Markers|заглавие=Assembling the Tree of Life|ответственный=Ed. by J. Cracraft and M. J. Donoghue|место=Oxford|издательство=Oxford University Press|год=2004|allpages=xiii + 576|isbn=0-19-517234-5}} — P. 451—467.</ref>. |

||

== Особенности строения == |

== Особенности строения == |

||

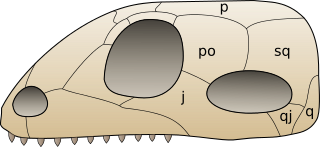

[[Файл:Skull synapsida 1.svg|thumb|320px|<center>Типичное для синапсид строение [[череп]]а</center>]] |

|||

Характерной чертой синапсид является наличие с каждой стороны их |

Характерной чертой синапсид является наличие с каждой стороны их [[череп]]а одного ''височного отверстия'', ограниченного сверху ''височной дугой'' из заглазничной и чешуйчатой костей (у [[завроптеригии|завроптеригий]] — тоже одно височное отверстие, но лежащее выше заглазничной кости, а у [[диапсиды|диапсид]] — два височных отверстия). На приведённом справа рисунке показано типичное для синапсид строение [[череп]]а и обозначены кости: ''p'' — [[теменная кость|теменная]], ''po'' — [[заглазничная кость|заглазничная]], ''sq'' — [[чешуйчатая кость|чешуйчатая]], ''j'' — [[скуловая кость|скуловая]], ''qj'' — [[квадратно-скуловая кость|квадратно-скуловая]], ''q'' — [[квадратная кость|квадратная]]{{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=186, 251}}. Височные отверстия служат для выхода челюстных мышц, а их наличие позволяло тем [[амниоты|амниотам]], которые их имели, более эффективно — по сравнению с [[земноводные|земноводными]] и [[черепахи|черепахами]] (череп которых височных отверстий не имеет) — кусать свою добычу. |

||

[[Нижняя челюсть]] у синапсид имеет полный набор костей, характерный для ранних амниот. С черепом она сочленяется челюстным суставом, образованным (как и у других амниот, но не у млекопитающих) квадратной и сочленовной костями. У млекопитающих же на смену такому сочленению приходит ''вторичный челюстной сустав'', образуемый уже чешуйчатой и зубной костями{{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=251}}{{sfn|Дзержинский, Васильев, Малахов|2014|с=435, 438}}. Традиционно именно формирование вторичного челюстного сустава рассматривают как ведущий признак, позволяющий провести грань между классами млекопитающих и синапсид; уточнённая формулировка диагностического признака млекопитающих, предложенная в 2002 году [[Ло Чжэси]], {{нп5|Келян-Яворовска|С. Келян-Яворовской||Zofia Kielan-Jaworowska}} и [[Чифелли, Ричард|Р. Чифелли]], звучит так: «сочленение нижней челюсти с черепом, при котором ''сочленовая головка'' зубной кости входит в ''гленоид'' (суставную впадину) на чешуйчатой кости» (здесь нужно отметить, что у синапсид из семейства {{нп5|Tritheledontidae|||Tritheledontidae}} также сочленяются чешуйчатая и зубная кости, хотя нет ни сочленовой головки, ни выраженной области гленоида){{sfn|Luo Zhe-Xi, Kielan-Jaworowska, Cifelli|2002|p=19—20}}. Впрочем, известны и иные взгляды (см. [[Классификация млекопитающих]]) на соотношение [[объём таксона|объёмов]] классов млекопитающих и синапсид{{sfn|Benton|2005|p=289}}{{sfn|Vaughan, Ryan, Czaplewski|2011|p=18, 53—54}}. |

|||

<gallery> |

|||

Archaeothyris BW.jpg|[[Археотирис]], древнейший из известных синапсид |

|||

Skull synapsida 1.png|Типичное для синапсид строение [[череп]]а. Кости:<br />j: [[скуловая кость|скуловая]];<br />p: [[теменная кость|теменная]];<br />po: [[заглазничная кость|заглазничная]];<br />q: [[квадратная кость|квадратная]];<br />qj: [[квадратно-скуловая кость|квадратно-скуловая]];<br />sq: [[чешуйчатая кость|чешуйчатая]]. |

|||

</gallery> |

|||

Уже у некоторых ранних синапсид (пеликозавров) [[зуб (биология)|зубы]] обнаруживают начальные этапы дифференцировки: зубы, располагавшиеся на [[предчелюстная кость|предчелюстных костях]], напоминают по форме [[резцы]], далее следуют [[клыки]] и ''щёчные зубы'' (последние сохраняют исходную коническую форму){{sfn|Дзержинский, Васильев, Малахов|2014|с=435}}. Более выраженный характер дифференцировка зубов приобретает у продвинутых синапсид (терапсид); чётко выражена она у представителей группы [[териодонты|териодонтов]] («зверозубые»), причём если у [[горгонопсы|горгонопсов]] щёчные зубы остаются простыми коническими (а иногда вовсе исчезают), то у [[цинодонты|цинодонтов]] они имеют сложно устроенную жевательную поверхность{{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=255, 259—261}}. |

|||

Судя по всему, синапсиды, в отличие от других рептилий, изначально имели гладкую, лишённую чешуи кожу с обильными железами. Впоследствии у них появляется шерсть, первоначально — в виде чувствительных волосков ([[Вибриссы|вибрисс]]) на морде, а затем и покрывающая всё тело. |

|||

Судя по всему, синапсиды, в отличие от [[завропсиды|завропсид]], изначально имели гладкую, лишённую [[чешуя|чешуи]] кожу, в которой имелись многочисленные [[железы]]. У более продвинутых синапсид, вероятно, имелся [[волосы|волосяной покров]], обеспечивавший термоизоляцию (полагают, что волосы первоначально могли появиться в виде средств осязания — таких, как [[вибриссы]]{{sfn|Дзержинский, Васильев, Малахов|2014|с=439}}). Размножались синапсиды путём откладывания [[яйцо|яиц]]<ref>{{книга|автор=Черепанов Г. О., Иванов А. О. |заглавие=Ископаемые высшие позвоночные. 2-е изд|место=СПб.|издательство=Изд-во С.-Петербургского ун-та|год=2007|страниц=202|isbn=978-5-288-04308-6}} — С. 103.</ref>. |

|||

== Классификация синапсид == |

== Классификация синапсид == |

||

В состав класса синапсид входят два отряда — [[Pelycosauria]] (''пеликозавры'') и [[Therapsida]] (''терапсиды''); последний из них включает такие основные группы: |

В состав класса синапсид входят два отряда — [[Pelycosauria]] (''пеликозавры'', средний [[каменноугольный период|карбон]] — поздняя [[пермский период|пермь]]) и [[Therapsida]] (''терапсиды'', средний [[пермский период|пермь]] — ранний [[меловой период|мел]]); последний из них включает такие основные группы: {{нп5|Biarmosuchia|||Biarmosuchia}} (''биармозухии''), [[Dinocephalia]] (''дейноцефалы''), [[Anomodontia]] (''аномодонты'') и [[Theriodontia]] (''териодонты'', или ''зверозубые''){{sfn|Кэрролл, т. 2|1993|с=176}}{{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=255}}. Некоторые авторы повышают ранг терапсид до подкласса, содержащего отряды Biarmosuchia, Dinocephalia, Anomodontia и надотряд Theriodontia; последний при этом, в свою очередь, включает отряды [[Gorgonopsia]] (''горгонопсы'') и {{нп5|Eutheriodontia|||Eutheriodontia}} (''настоящие териодонты''){{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=255, 259}}. Согласно современным данным<ref>''Laurin M., Reisz R. R.'' [http://tolweb.org/Synapsida/14845 Synapsida. Mammals and their extinct relatives]. ''The Tree of Life Web Project'' (2011).</ref><ref name=Kemp>{{книга|автор=Kemp T. S. |часть=The Origin and Radiation of Therapsids|ссылка часть=https://books.google.ru/books?id=cp26-CA2CDUC&pg=PA3&lpg=PA3&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q&f=false|заглавие=Forerunners of Mammals: Radiation, Histology, Biology|ответственный=Ed. by A. Chinsamy-Turan|место=Bloomington, Indiana|издательство=Indiana University Press|год=2011|allpages=xv + 330|isbn=978-0-253-35697-0}} — P. 3—30.</ref>, классификация синапсид может быть представлена в виде следующих двух [[кладограмма|кладограмм]]: |

||

{{clade| style=font-size:100%;line-height:100% |

{{clade| style=font-size:100%;line-height:100% |

||

| Строка 92: | Строка 92: | ||

}} }} }} }} }} }} }} }} |

}} }} }} }} }} }} }} }} |

||

Из этих [[ |

Из этих [[кладограмма|кладограмм]] видно, что оба отряда (как и весь класс Synapsida) являются парафилетическими группами. При этом в состав отряда [[Pelycosauria]] (''пеликозавры'') входят таксоны, представленные терминальными узлами первой кладограммы, исключая последний. |

||

Для детального прослеживания [[ |

Для детального прослеживания [[происхождение млекопитающих|происхождения млекопитающих]] приведём ещё одну кладограмму, раскрывающую внутреннюю структуру подотряда [[Cynodontia]] (''цинодонты'') и составленную с учётом результатов исследования Лю Цзюня и П. Олсена (2010)<ref>{{книга|автор=Liu Jun, Olsen P. |часть=The Phylogenetic Relationships of Eucynodontia (Amniota: Synapsida)|ссылка часть=http://download.springer.com/static/pdf/885/art%253A10.1007%252Fs10914-010-9136-8.pdf?auth66=1397746990_2a643533bf125326cf9f25eedbc2bec4&ext=.pdf|заглавие=''Journal of Mammalian Evolution'', 2010, '''17''' (3)}} — P. 151—176. — {{DOI|10.1007/s10914-010-9136-8}}.</ref>: |

||

{{clade| style=font-size:100%;line-height:100% |

{{clade| style=font-size:100%;line-height:100% |

||

| Строка 142: | Строка 142: | ||

|1=[[Mammalia]] |

|1=[[Mammalia]] |

||

}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} |

}} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} |

||

== Эволюционная история == |

|||

[[Файл:Archaeothyris BW.jpg|thumb|left|<center>''Archaeothyris florensis'', один из древнейших представителей синапсид</center>]] |

|||

В качестве одного из древнейших представителей синапсид обычно рассматривают археотириса ({{нп5|Archaeothyris|''Archaeothyris''||Archaeothyris}}) из семейства [[Ophiacodontidae]], жившего 306 млн лет назад (средний [[каменноугольный период|карбон]]) и описанного в 1972 году по ископаемым остаткам, найденных в [[Новая Шотландия|Новой Шотландии]]. К синапсидам относят также раннюю амниоту {{нп5|Protoclepsydrops|''Protoclepsydrops''||Protoclepsydrops}}, жившую несколько раньше (314 млн лет назад) и описанную в 1964 году по фрагментарным остаткам (также из Новой Шотландии); его также (предположительно) относят к Ophiacodontidae, однако систематическое положение данного рода остаётся неясным<ref>{{книга|автор=Benton M. J., Donoghue P. C. J. |заглавие=Paleontological Evidence to Date the Tree of Life|ссылка=http://mbe.oxfordjournals.org/content/24/1/26.full.pdf|издание=''Molecular Biology and Evolution'', 2007, '''24''' (1)|pages=26—53}} — {{DOI|10.1093/molbev/msl150}}.</ref>. Внешне ранние синапсиды напоминали крупных современных ящериц типа [[игуановые|игуан]] или [[варановые|варанов]], но с относительно более короткими конечностями (примером может служить варанозавр — {{нп5|Varanosaurus|''Varanosaurus''||Varanosaurus}}, живший в конце ранней перми активный хищник средних размеров из того же семейства Ophiacodontidae<ref>{{книга|автор=Cloudsley-Thompson J. L. |заглавие=Ecology and Behaviour of Mesozoic Reptiles|ссылка=https://books.google.ru/books?id=7PN7y4YjczYC&pg=PA14&lpg=PA14&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false|место=Heidelberg|издательство=[[Springer Science+Business Media|Springer Science & Business Media]]|год=2005|allpages=xii + 219|серия=Lecture Notes in Statistics, vol. 181|isbn=3-540-22421-1}} — P. 14.</ref>){{sfn|Кэрролл, т. 2|1993|с=176}}. |

|||

[[Файл:Dimetr incis22DB.jpg|thumb|320px|<center>''Dimetrodon incisivus'' с «парусом» на спине, терзающий варанозавра</center>]] |

|||

К началу [[пермский период|перми]] синапсиды составляли до 70 % известных родов амниот; к этому времени они уже [[дивергенция (биология)|дивергировали]] на ряд самостоятельных семейств. При этом в ранней перми представители семейства [[Sphenacodontidae]] заняли доминирующие позиции в качестве наземных [[хищник]]ов. Наибольшую известность среди них приобрёл [[диметродон]] (''Dimetrodon''), на спине которого располагался «парус» из кожной перепонки и поддерживавших её многочисленных остистых отростков, который, скорее всего, служил целям [[терморегуляция|терморегуляции]] (аналогичным «парусом» обладали и некоторые [[Edaphosauridae]]; представители данного семейства заняли [[экологическая ниша|трофическую нишу]] крупных специализированных [[фитофагия|фитофагов]]){{sfn|Кэрролл, т. 2|1993|с=178, 180}}{{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=254}}. По расчётам К. Брамуэлла и П. Феллгетта, 200-килограммовый диметродон разогревался бы без паруса с 26 °C до 32 °C за 205 минут, а с парусом — за 80 минут<ref>{{книга|автор=Bramwell C. D., Fellgett P. P. |заглавие=Thermal Regulation in Sail Lizards|издание=''[[Nature]]'', 1973, '''242''' (5395)|pages=203—205}} — {{DOI|10.1038/242203a0}}.</ref>. |

|||

На рубеже ранней и средней перми на смену пеликозаврам приходят терапсиды, отличавшиеся существенно более активным образом жизни и высоким уровнем метаболизма и занимавшие в течение средней и поздней перми доминирующие позиции среди наземных позвоночных<ref name=Kemp/>{{sfn|Дзержинский, Васильев, Малахов|2014|с=435—436}}. Они быстро вытеснили пеликозавров, и лишь немногие из последних дожили до конца пермского периода. Некоторое исключение составляют [[Caseidae]], переживавшие расцвет именно в поздней перми и занявшие ту трофическую нишу крупных специализированных фитофагов, которую в начале периода занимали эдафозавры{{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=254}}. |

|||

[[Файл:Inostrancevia 4DB.jpg|thumb|left|300px|<center>''Inostrancevia alexandri'', атакующая [[скутозавры|скутозавров]]</center>]] |

|||

Терапсиды достаточно быстро дивергировали на ряд групп; среди них хищный образ жизни вели {{нп5|биармозухии|||Biarmosuchia}} (Biarmosuchia), [[тероцефалы]] (Therocephalia) и ранние [[цинодонты]] (Cynodontia), а [[дейноцефалы]] (Dinocephalia) включали как хищные, так и растительноядные формы{{sfn|Benton|2005|p=125, 130, 292}}. Фитофагами были и [[дицинодонты]] (Dicynodontia), разнообразные по размерам и строению тела. Роль доминирующих наземных хищников теперь играли [[горгонопсы]] (Gorgonopsia), охотившиеся на крупную добычу; они вцеплялись в неё большими саблевидными клыками, а затем разрывали жертву резкими продольными рывками{{sfn|Дзержинский, Васильев, Малахов|2014|с=437}}. Одним из наиболее крупных горгонопсов была [[иностранцевия]] (''Inostrancevia''), длина черепа которой могла достигать 60 см<ref>{{книга|автор=Константинов В. М., Наумов С. П., Шаталова С. П. |заглавие=Зоология позвоночных. 7-е изд|место=М.|издательство=Издат. центр «Академия»|год=2012|страниц=448|isbn=978-5-7695-9293-5}} — С. 192.</ref>{{sfn|Черепанов, Иванов|2007|с=259}}. |

|||

В конце пермского периода (около 252 млн лет назад<ref>{{книга|автор=Shen Shuzhong, Crowley J. L., Wang Yue, Bowring S. A., Erwin D. H., Sadler P. M., Cao Changqun, Rothman D. H., Henderson C. M., Ramezani J., Zhang Hua, Shen Yanan, Wang Xiangdong, Wang Wei, Mu Lin, Li Wenzhong, Tang Yuegang, Liu Xiaolei, Liu Lujun, Zeng Yong, Jiang Yaofa, Jin Yugan. |заглавие=Calibrating the End-Permian Mass Extinction|издание=''[[Science]]'', 2011, '''334''' (6061)|pages=1367—1372}} — {{DOI|10.1126/science.1213454}}. — {{PMID|22096103}}.</ref>) произошло катастрофическое [[массовое пермское вымирание|пермское вымирание]], в результате которого исчезло примерно 90% видов морских животных и около 70% семейств наземных животных. Вымирание затронуло и синапсид: исчезли последние пеликозавры, а среди синапсид катастрофу пережили лишь представители трёх групп — крупные растительноядные дицинодонты и мелкие (вероятно, [[энтомофагия|насекомоядные]] или [[всеядность|всеядные]]) тероцефалы и цинодонты<ref>{{книга|автор=Smith R., Rubidge B., van der Valt M. |часть=Therapsid Bioiversity Patterns and Paleoenvironments of the Karoo Basin, South Africa|ссылка часть=https://books.google.ru/books?id=cp26-CA2CDUC&pg=PA31&lpg=PA31&redir_esc=y&hl=ru#v=onepage&q&f=false|заглавие=Forerunners of Mammals: Radiation, Histology, Biology|ответственный=Ed. by A. Chinsamy-Turan|место=Bloomington, Indiana|издательство=Indiana University Press|год=2011|allpages=xv + 330|isbn=978-0-253-35697-0}} — P. 31—64.</ref>. |

|||

[[Файл:Tritylodon BW.jpg|thumb|250px|<center>Растительноядный цинодонт<br /> ''Tritylodon longaevus''</center>]] |

|||

В [[триасовый период|триасе]] тероцефалы, впрочем, были относительно немногочисленными и исчезли к концу средней части периода<ref>{{книга|автор=Abdala F., Rubidge B. S., Van Den Heever J. |заглавие=The Oldest Therocephalians (Therapsida, Eutheriodontia) and the Early Diversification of Therapsida|ссылка=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4983.2008.00784.x/full|издание=''Palaeontology'', 2008, '''51''' (4)|pages=1011—1024}} — {{DOI|10.1111/j.1475-4983.2008.00784.x}}.</ref>. Более широким распространением на протяжении триаса отличались дицинодонты, хотя значительную диверсификацию в течение периода претерпела лишь одна (клада {{нп5|Kannemeyeriiformes|||Kannemeyeriiformes}}) из четырёх их групп, переживших пермское вымирание; к концу триаса исчезают и дицинодонты (хотя, по некоторым данным, на территории Австралии они просуществовали вплоть до конца раннего [[меловой период|мела]]<ref>{{книга|автор=Thulborn T., Turner S. |заглавие=The Last Dicynodont: An Australian Cretaceous Relict|ссылка=https://www.jstor.org/stable/3558635?seq=1#page_scan_tab_contents|издание=''Proc. of the [[Лондонское королевское общество|Royal Society]]: Biological Sciences'', 2003, '''270''' (1518)|pages=985—993}} — {{DOI|10.1098/rspb.2002.2296}}.</ref>)<ref>{{книга|автор=Kammerer C. F., Fröbisch J., Angielczyk K. D. |заглавие=On the Validity and Phylogenetic Position of ''Eubrachiosaurus browni'', a Kannemeyeriiform Dicynodont (Anomodontia) from Triassic North America|ссылка=http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0064203|издание=''[[PLoS|PLoS One]]'', 2013, '''8''' (5): e64203}} — {{DOI|10.1371/journal.pone.0064203}}.</ref>. Зато подлинный расцвет в триасе переживают цинодонты, и именно к этому периоду относится большинство их семейств. Большинство цинодонтов оставались хищными или насекомоядными, однако появились и специализированные растительноядные группы: {{нп5|гомфодонты|||Gomphodontia}} (Gomphodontia) и [[тритилодонтовые|тритилодонты]] (Tritylodontydae). У триасовых цинодонтов возникает значительное число признаков, характерных для млекопитающих{{sfn|Benton|2005|p=289—292}}. |

|||

В позднем триасе появляются первые млекопитающие. Большинство эволюционных линий цинодонтов прекращают существование к концу триаса. В [[юрский период|юрском периоде]] встречались представители немногих семейств: семейством {{нп5|Traversodontidae|||Traversodontidae}} из группы гомфодонтов (представлено в ранней юре родом ''Scalenodontoides'') и филогенетическими близкими к млекопитающим семействами {{нп5|Tritheledontidae|||Tritheledontidae}} (закончило существование в средней юре) и [[тритилодонтовые|Tritylodontydae]] (его представители дожили до конца раннего мела, где представлены родом ''[[Xenocretosuchus]]''<ref>{{статья|автор=Лопатин А. В, Агаджанян А. К. |заглавие=Тритилодонт (Tritylodontidae, Synapsida) из мезозоя Якутии|ссылка=http://link.springer.com/article/10.1134/S0012496608020117#page-2|издание=''Доклады Академии наук''|год=2008|том=419|номер=2|страницы=279—282}}</ref>){{sfn|Benton|2005|p=297—298}}<ref>{{книга|автор=Ruta M., Botha-Brink J., Mitchell S. A., Benton M. J. |часть=The Radiation of Cynodonts and the Ground Plan of Mammalian Morphological Diversity|ссылка часть=http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/royprsb/280/1769/20131865.full.pdf|заглавие=''Proc. of the Royal Society B'', 2013, '''280''' (1769), 20131865}} — {{DOI|10.1098/rspb.2013.1865}}.</ref>. |

|||

== Примечания == |

== Примечания == |

||

{{примечания}} |

{{примечания|2}} |

||

== Литература == |

== Литература == |

||

* {{книга|автор=[[ |

* {{книга|автор=Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., [[Малахов, Владимир Васильевич|Малахов В. В.]] |заглавие=Зоология позвоночных. 2-е изд|место=М.|издательство=Издат. центр «Академия»|год=2014|страниц=464|isbn=978-5-4468-0459-7|ref=Дзержинский, Васильев, Малахов}} |

||

* {{книга|автор= |

* {{книга|автор=[[Кэрролл, Роберт Лин|Кэрролл Р.]] |заглавие=Палеонтология и эволюция позвоночных: В 3-х тт. Т. 2|место=М.|издательство=[[Мир (издательство)|Мир]]|год=1993|страниц=283|isbn=5-03-001819-0|ref=Кэрролл, т. 2}} |

||

* {{книга|автор= |

* {{книга|автор=[[Кэрролл, Роберт Лин|Кэрролл Р.]] |заглавие=Палеонтология и эволюция позвоночных: В 3-х тт. Т. 3|место=М.|издательство=[[Мир (издательство)|Мир]]|год=1993|страниц=312|isbn=5-03-001819-0|ref=Кэрролл, т. 3}} |

||

* {{книга|автор= |

* {{книга|автор=Черепанов Г. О., Иванов А. О. |заглавие=Палеозоология позвоночных|место=М.|издательство=Издат. центр «Академия»|год=2007|страниц=352|isbn=978-5-7695-3104-0|ref=Черепанов, Иванов}} |

||

* {{книга|автор=Benton M. J. |заглавие=Vertebrate Paleontology. 3rd ed|место=Oxford|издательство=Blackwell Science Ltd|год=2005|allpages=455|isbn=0-632-05637-1|ref=Benton}} |

|||

* {{книга|автор=Colbert E. H. |заглавие=Evolution of the Vertebrates. 2nd ed|место=N. Y.|издательство=John Wiley & Sons|год=1969|allpages=477|ref=Colbert}} |

|||

* {{h|Luo Zhe-Xi, Kielan-Jaworowska, Cifelli|2002}} {{книга|автор=Luo Zhe-Xi, Kielan-Jaworowska Z., Cifelli R. L. |заглавие=In Quest for a Phylogeny of Mesozoic Mammals|ссылка=http://www.app.pan.pl/archive/published/app47/app47-001.pdf|издание=''Acta Palaeontologica Polonica'', 2002, '''47''' (1)|pages=1—78}} |

|||

* {{книга|автор=Vaughan T. A., Ryan J. M., Czaplewski N. J. |заглавие=Mammalogy. 5th ed|ссылка=http://books.google.ru/books/about/Mammalogy.html?id=lHa-UGLqlEUC&redir_esc=y|место=Sudbury, Massachusetts|издательство=Jones & Bartlett Learning|год=2011|allpages=750|isbn=978-0-7636-6299-5|ref=Vaughan, Ryan, Czaplewski}} |

|||

== Ссылки == |

== Ссылки == |

||

Версия от 20:09, 8 апреля 2016

| Синапсиды | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Скелет Dimetrodon grandis | ||||||||

| Научная классификация | ||||||||

|

Домен: Царство: Подцарство: Без ранга: Без ранга: Тип: Подтип: Инфратип: Надкласс: Клада: Клада: Синапсиды |

||||||||

| Международное научное название | ||||||||

| Synapsida | ||||||||

| ||||||||

Синапси́ды (лат. Synapsida) или тероморфы (лат. Theromorpha ‘звероподобные’ — от др.-греч. θήρ, θηρίον ‘зверь’ и μορφή ‘форма’) — таксономическая группа в составе амниот, возникшая около 320 млн лет назад[1]. Одна из групп синапсид — цинодонты (Cynodontia) — была предком млекопитающих[2][3].

На протяжении большей части XX в. синапсиды считались одним из подклассов класса пресмыкающихся. Так, в монографии Р. Кэрролла[4] синапсиды выступали именно как подкласс класса пресмыкающиеся (Reptilia), включавший 2 отряда: пеликозавры (Pelycosauria) и терапсиды (Therapsida).

Позднее широкое распространение представлений, характерных для филогенетической систематики, привело к пересмотру классификации синапсид. Они были выведены из состава класса пресмыкающихся, получив в конце XX века статус самостоятельного класса[5][6].

По современным представлениям, синапсиды вместе с млекопитающими образуют кладу Synapsidomorpha (синапсидообразные), которая вместе с сестринской группой Sauropsida (завропсиды) образует, в свою очередь, кладу амниот — крупнейшую по объёму группу в составе надкласса четвероногих[1][7]. При этом сторонники эволюционной таксономии выделяют в составе синапсидообразных два класса: парафилетический класс Synapsida и дочерний монофилетический класс Mammalia[5][6]. Сторонники же кладистики (для которой характерно стремление избавиться от немонофилетических таксонов) обычно не выделяют класс синапсид, трактуя входящие в него группы независимо, а термин «Synapsida» нередко используют взамен термина «Synapsidomorpha» (при таком подходе понятие «синапсиды» охватывает и утконоса, и человека)[8].

Особенности строения

Характерной чертой синапсид является наличие с каждой стороны их черепа одного височного отверстия, ограниченного сверху височной дугой из заглазничной и чешуйчатой костей (у завроптеригий — тоже одно височное отверстие, но лежащее выше заглазничной кости, а у диапсид — два височных отверстия). На приведённом справа рисунке показано типичное для синапсид строение черепа и обозначены кости: p — теменная, po — заглазничная, sq — чешуйчатая, j — скуловая, qj — квадратно-скуловая, q — квадратная[9]. Височные отверстия служат для выхода челюстных мышц, а их наличие позволяло тем амниотам, которые их имели, более эффективно — по сравнению с земноводными и черепахами (череп которых височных отверстий не имеет) — кусать свою добычу.

Нижняя челюсть у синапсид имеет полный набор костей, характерный для ранних амниот. С черепом она сочленяется челюстным суставом, образованным (как и у других амниот, но не у млекопитающих) квадратной и сочленовной костями. У млекопитающих же на смену такому сочленению приходит вторичный челюстной сустав, образуемый уже чешуйчатой и зубной костями[10][11]. Традиционно именно формирование вторичного челюстного сустава рассматривают как ведущий признак, позволяющий провести грань между классами млекопитающих и синапсид; уточнённая формулировка диагностического признака млекопитающих, предложенная в 2002 году Ло Чжэси, С. Келян-Яворовской[англ.] и Р. Чифелли, звучит так: «сочленение нижней челюсти с черепом, при котором сочленовая головка зубной кости входит в гленоид (суставную впадину) на чешуйчатой кости» (здесь нужно отметить, что у синапсид из семейства Tritheledontidae?! также сочленяются чешуйчатая и зубная кости, хотя нет ни сочленовой головки, ни выраженной области гленоида)[12]. Впрочем, известны и иные взгляды (см. Классификация млекопитающих) на соотношение объёмов классов млекопитающих и синапсид[13][14].

Уже у некоторых ранних синапсид (пеликозавров) зубы обнаруживают начальные этапы дифференцировки: зубы, располагавшиеся на предчелюстных костях, напоминают по форме резцы, далее следуют клыки и щёчные зубы (последние сохраняют исходную коническую форму)[15]. Более выраженный характер дифференцировка зубов приобретает у продвинутых синапсид (терапсид); чётко выражена она у представителей группы териодонтов («зверозубые»), причём если у горгонопсов щёчные зубы остаются простыми коническими (а иногда вовсе исчезают), то у цинодонтов они имеют сложно устроенную жевательную поверхность[16].

Судя по всему, синапсиды, в отличие от завропсид, изначально имели гладкую, лишённую чешуи кожу, в которой имелись многочисленные железы. У более продвинутых синапсид, вероятно, имелся волосяной покров, обеспечивавший термоизоляцию (полагают, что волосы первоначально могли появиться в виде средств осязания — таких, как вибриссы[17]). Размножались синапсиды путём откладывания яиц[18].

Классификация синапсид

В состав класса синапсид входят два отряда — Pelycosauria (пеликозавры, средний карбон — поздняя пермь) и Therapsida (терапсиды, средний пермь — ранний мел); последний из них включает такие основные группы: Biarmosuchia?! (биармозухии), Dinocephalia (дейноцефалы), Anomodontia (аномодонты) и Theriodontia (териодонты, или зверозубые)[19][20]. Некоторые авторы повышают ранг терапсид до подкласса, содержащего отряды Biarmosuchia, Dinocephalia, Anomodontia и надотряд Theriodontia; последний при этом, в свою очередь, включает отряды Gorgonopsia (горгонопсы) и Eutheriodontia?! (настоящие териодонты)[21]. Согласно современным данным[22][23], классификация синапсид может быть представлена в виде следующих двух кладограмм:

| Synapsida |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Therapsida |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Из этих кладограмм видно, что оба отряда (как и весь класс Synapsida) являются парафилетическими группами. При этом в состав отряда Pelycosauria (пеликозавры) входят таксоны, представленные терминальными узлами первой кладограммы, исключая последний.

Для детального прослеживания происхождения млекопитающих приведём ещё одну кладограмму, раскрывающую внутреннюю структуру подотряда Cynodontia (цинодонты) и составленную с учётом результатов исследования Лю Цзюня и П. Олсена (2010)[24]:

| Cynodontia |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Эволюционная история

В качестве одного из древнейших представителей синапсид обычно рассматривают археотириса (Archaeothyris[англ.]) из семейства Ophiacodontidae, жившего 306 млн лет назад (средний карбон) и описанного в 1972 году по ископаемым остаткам, найденных в Новой Шотландии. К синапсидам относят также раннюю амниоту Protoclepsydrops[англ.], жившую несколько раньше (314 млн лет назад) и описанную в 1964 году по фрагментарным остаткам (также из Новой Шотландии); его также (предположительно) относят к Ophiacodontidae, однако систематическое положение данного рода остаётся неясным[25]. Внешне ранние синапсиды напоминали крупных современных ящериц типа игуан или варанов, но с относительно более короткими конечностями (примером может служить варанозавр — Varanosaurus?!, живший в конце ранней перми активный хищник средних размеров из того же семейства Ophiacodontidae[26])[19].

К началу перми синапсиды составляли до 70 % известных родов амниот; к этому времени они уже дивергировали на ряд самостоятельных семейств. При этом в ранней перми представители семейства Sphenacodontidae заняли доминирующие позиции в качестве наземных хищников. Наибольшую известность среди них приобрёл диметродон (Dimetrodon), на спине которого располагался «парус» из кожной перепонки и поддерживавших её многочисленных остистых отростков, который, скорее всего, служил целям терморегуляции (аналогичным «парусом» обладали и некоторые Edaphosauridae; представители данного семейства заняли трофическую нишу крупных специализированных фитофагов)[27][28]. По расчётам К. Брамуэлла и П. Феллгетта, 200-килограммовый диметродон разогревался бы без паруса с 26 °C до 32 °C за 205 минут, а с парусом — за 80 минут[29].

На рубеже ранней и средней перми на смену пеликозаврам приходят терапсиды, отличавшиеся существенно более активным образом жизни и высоким уровнем метаболизма и занимавшие в течение средней и поздней перми доминирующие позиции среди наземных позвоночных[23][30]. Они быстро вытеснили пеликозавров, и лишь немногие из последних дожили до конца пермского периода. Некоторое исключение составляют Caseidae, переживавшие расцвет именно в поздней перми и занявшие ту трофическую нишу крупных специализированных фитофагов, которую в начале периода занимали эдафозавры[28].

Терапсиды достаточно быстро дивергировали на ряд групп; среди них хищный образ жизни вели биармозухии[англ.]* (Biarmosuchia), тероцефалы (Therocephalia) и ранние цинодонты (Cynodontia), а дейноцефалы (Dinocephalia) включали как хищные, так и растительноядные формы[31]. Фитофагами были и дицинодонты (Dicynodontia), разнообразные по размерам и строению тела. Роль доминирующих наземных хищников теперь играли горгонопсы (Gorgonopsia), охотившиеся на крупную добычу; они вцеплялись в неё большими саблевидными клыками, а затем разрывали жертву резкими продольными рывками[32]. Одним из наиболее крупных горгонопсов была иностранцевия (Inostrancevia), длина черепа которой могла достигать 60 см[33][34].

В конце пермского периода (около 252 млн лет назад[35]) произошло катастрофическое пермское вымирание, в результате которого исчезло примерно 90% видов морских животных и около 70% семейств наземных животных. Вымирание затронуло и синапсид: исчезли последние пеликозавры, а среди синапсид катастрофу пережили лишь представители трёх групп — крупные растительноядные дицинодонты и мелкие (вероятно, насекомоядные или всеядные) тероцефалы и цинодонты[36].

Tritylodon longaevus

В триасе тероцефалы, впрочем, были относительно немногочисленными и исчезли к концу средней части периода[37]. Более широким распространением на протяжении триаса отличались дицинодонты, хотя значительную диверсификацию в течение периода претерпела лишь одна (клада Kannemeyeriiformes[англ.]) из четырёх их групп, переживших пермское вымирание; к концу триаса исчезают и дицинодонты (хотя, по некоторым данным, на территории Австралии они просуществовали вплоть до конца раннего мела[38])[39]. Зато подлинный расцвет в триасе переживают цинодонты, и именно к этому периоду относится большинство их семейств. Большинство цинодонтов оставались хищными или насекомоядными, однако появились и специализированные растительноядные группы: гомфодонты[англ.]* (Gomphodontia) и тритилодонты (Tritylodontydae). У триасовых цинодонтов возникает значительное число признаков, характерных для млекопитающих[40].

В позднем триасе появляются первые млекопитающие. Большинство эволюционных линий цинодонтов прекращают существование к концу триаса. В юрском периоде встречались представители немногих семейств: семейством Traversodontidae[англ.] из группы гомфодонтов (представлено в ранней юре родом Scalenodontoides) и филогенетическими близкими к млекопитающим семействами Tritheledontidae?! (закончило существование в средней юре) и Tritylodontydae (его представители дожили до конца раннего мела, где представлены родом Xenocretosuchus[41])[42][43].

Примечания

- ↑ 1 2 White A. T. Amniota — Palaeos

- ↑ Vaughan, Ryan, Czaplewski, 2011, p. 47—48.

- ↑ Разнообразие млекопитающих. Часть I / О. Л. Россолимо, И. Я. Павлинов, С. В. Крускоп, А. А. Лисовский, Н. Н. Спасская, А. В. Борисенко, А. А. Панютина. — М.: Изд-во КМК, 2004. — 366 с. — (Разнообразие животных). — ISBN 5-87317-098-3. — С. 64.

- ↑ Кэрролл, т. 3, 1993, с. 203—205.

- ↑ 1 2 Benton, 2005, p. 394.

- ↑ 1 2 Vaughan, Ryan, Czaplewski, 2011, p. 47.

- ↑ Synapsidomorpha — Wikispecies

- ↑ Lee M. S. Y., Reeder T. W., Slowinski J. B., Lawson R. Resolving Reptile Relationships: Molecular and Morphological Markers // Assembling the Tree of Life / Ed. by J. Cracraft and M. J. Donoghue. — Oxford: Oxford University Press, 2004. — xiii + 576 p. — ISBN 0-19-517234-5. — P. 451—467.

- ↑ Черепанов, Иванов, 2007, с. 186, 251.

- ↑ Черепанов, Иванов, 2007, с. 251.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 435, 438.

- ↑ Luo Zhe-Xi, Kielan-Jaworowska, Cifelli, 2002, p. 19—20.

- ↑ Benton, 2005, p. 289.

- ↑ Vaughan, Ryan, Czaplewski, 2011, p. 18, 53—54.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 435.

- ↑ Черепанов, Иванов, 2007, с. 255, 259—261.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 439.

- ↑ Черепанов Г. О., Иванов А. О. . Ископаемые высшие позвоночные. 2-е изд. — СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007. — 202 с. — ISBN 978-5-288-04308-6. — С. 103.

- ↑ 1 2 Кэрролл, т. 2, 1993, с. 176.

- ↑ Черепанов, Иванов, 2007, с. 255.

- ↑ Черепанов, Иванов, 2007, с. 255, 259.

- ↑ Laurin M., Reisz R. R. Synapsida. Mammals and their extinct relatives. The Tree of Life Web Project (2011).

- ↑ 1 2 Kemp T. S. . The Origin and Radiation of Therapsids // Forerunners of Mammals: Radiation, Histology, Biology / Ed. by A. Chinsamy-Turan. — Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2011. — xv + 330 p. — ISBN 978-0-253-35697-0. — P. 3—30.

- ↑ Liu Jun, Olsen P. The Phylogenetic Relationships of Eucynodontia (Amniota: Synapsida) // Journal of Mammalian Evolution, 2010, 17 (3). — P. 151—176. — doi:10.1007/s10914-010-9136-8.

- ↑ Benton M. J., Donoghue P. C. J. . Paleontological Evidence to Date the Tree of Life. — Molecular Biology and Evolution, 2007, 24 (1). — P. 26—53. — doi:10.1093/molbev/msl150.

- ↑ Cloudsley-Thompson J. L. . Ecology and Behaviour of Mesozoic Reptiles. — Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2005. — xii + 219 p. — (Lecture Notes in Statistics, vol. 181). — ISBN 3-540-22421-1. — P. 14.

- ↑ Кэрролл, т. 2, 1993, с. 178, 180.

- ↑ 1 2 Черепанов, Иванов, 2007, с. 254.

- ↑ Bramwell C. D., Fellgett P. P. . Thermal Regulation in Sail Lizards. — Nature, 1973, 242 (5395). — P. 203—205. — doi:10.1038/242203a0.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 435—436.

- ↑ Benton, 2005, p. 125, 130, 292.

- ↑ Дзержинский, Васильев, Малахов, 2014, с. 437.

- ↑ Константинов В. М., Наумов С. П., Шаталова С. П. Зоология позвоночных. 7-е изд. — М.: Издат. центр «Академия», 2012. — 448 с. — ISBN 978-5-7695-9293-5. — С. 192.

- ↑ Черепанов, Иванов, 2007, с. 259.

- ↑ Shen Shuzhong, Crowley J. L., Wang Yue, Bowring S. A., Erwin D. H., Sadler P. M., Cao Changqun, Rothman D. H., Henderson C. M., Ramezani J., Zhang Hua, Shen Yanan, Wang Xiangdong, Wang Wei, Mu Lin, Li Wenzhong, Tang Yuegang, Liu Xiaolei, Liu Lujun, Zeng Yong, Jiang Yaofa, Jin Yugan. . Calibrating the End-Permian Mass Extinction. — Science, 2011, 334 (6061). — P. 1367—1372. — doi:10.1126/science.1213454. — PMID 22096103.

- ↑ Smith R., Rubidge B., van der Valt M. . Therapsid Bioiversity Patterns and Paleoenvironments of the Karoo Basin, South Africa // Forerunners of Mammals: Radiation, Histology, Biology / Ed. by A. Chinsamy-Turan. — Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2011. — xv + 330 p. — ISBN 978-0-253-35697-0. — P. 31—64.

- ↑ Abdala F., Rubidge B. S., Van Den Heever J. . The Oldest Therocephalians (Therapsida, Eutheriodontia) and the Early Diversification of Therapsida. — Palaeontology, 2008, 51 (4). — P. 1011—1024. — doi:10.1111/j.1475-4983.2008.00784.x.

- ↑ Thulborn T., Turner S. . The Last Dicynodont: An Australian Cretaceous Relict. — Proc. of the Royal Society: Biological Sciences, 2003, 270 (1518). — P. 985—993. — doi:10.1098/rspb.2002.2296.

- ↑ Kammerer C. F., Fröbisch J., Angielczyk K. D. . On the Validity and Phylogenetic Position of Eubrachiosaurus browni, a Kannemeyeriiform Dicynodont (Anomodontia) from Triassic North America. — PLoS One, 2013, 8 (5): e64203. — doi:10.1371/journal.pone.0064203.

- ↑ Benton, 2005, p. 289—292.

- ↑ Лопатин А. В, Агаджанян А. К. Тритилодонт (Tritylodontidae, Synapsida) из мезозоя Якутии // Доклады Академии наук. — 2008. — Т. 419, № 2. — С. 279—282.

- ↑ Benton, 2005, p. 297—298.

- ↑ Ruta M., Botha-Brink J., Mitchell S. A., Benton M. J. . The Radiation of Cynodonts and the Ground Plan of Mammalian Morphological Diversity // Proc. of the Royal Society B, 2013, 280 (1769), 20131865. — doi:10.1098/rspb.2013.1865.

Литература

- Дзержинский Ф. Я., Васильев Б. Д., Малахов В. В. . Зоология позвоночных. 2-е изд. — М.: Издат. центр «Академия», 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-4468-0459-7.

- Кэрролл Р. . Палеонтология и эволюция позвоночных: В 3-х тт. Т. 2. — М.: Мир, 1993. — 283 с. — ISBN 5-03-001819-0.

- Кэрролл Р. . Палеонтология и эволюция позвоночных: В 3-х тт. Т. 3. — М.: Мир, 1993. — 312 с. — ISBN 5-03-001819-0.

- Черепанов Г. О., Иванов А. О. . Палеозоология позвоночных. — М.: Издат. центр «Академия», 2007. — 352 с. — ISBN 978-5-7695-3104-0.

- Benton M. J. . Vertebrate Paleontology. 3rd ed. — Oxford: Blackwell Science Ltd, 2005. — 455 p. — ISBN 0-632-05637-1.

- Colbert E. H. . Evolution of the Vertebrates. 2nd ed. — N. Y.: John Wiley & Sons, 1969. — 477 p.

- Luo Zhe-Xi, Kielan-Jaworowska Z., Cifelli R. L. . In Quest for a Phylogeny of Mesozoic Mammals. — Acta Palaeontologica Polonica, 2002, 47 (1). — P. 1—78.

- Vaughan T. A., Ryan J. M., Czaplewski N. J. . Mammalogy. 5th ed. — Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, 2011. — 750 p. — ISBN 978-0-7636-6299-5.

Ссылки

- Laurin M., Reisz R. R. Tree of Life — Synapsida. 1997.

- Synapsida — Pelycosauria (англ.)

- Transitional Vertebrate Fossils (англ.)

- Synapsidomorpha — Wikispecies (англ.)

- Синапсиды — Вымершие животные вики (рус.)