Деколонизация

Деколонизация — процесс, обозначающий обретение политической независимости после Второй мировой войны европейских колоний (доминионов, протекторатов и подмандатных территорий), главным образом в Азии и Африке.

Термин[править | править код]

Используемый в нейтральном смысле вывода имперских держав, термин Entkolonisierung использовался в Германии с 1930 года, особенно Морицем Юлиусом Бонном[нем.] [1]. Эмигрировав в Британию, он перевёл его на английский язык как «деколонизация». Этот учёный даже предсказал в своей книге «Крушение империи» (1939), что вскоре мир станет свидетелем краха не только Британской империи, но и всех колониальных империй.

В научный оборот термин деколонизация был введён в 1930-е годы, однако лишь при прошествии 30 лет приобрёл популярность среди историков и политологов[2].

Предпосылки[править | править код]

К середине XX века экономическое могущество европейских колониальных держав ослабело, им уже было сложно содержать войска, полицию, администрацию в своих колониях. Колонии давно перестали приносить метрополиям сверхприбыли, на удержание их под своей властью метрополии зачастую тратили больше, чем получали взамен. Между тем, в колониях шло формирование новых элит — предпринимателей, управленцев, крупных землевладельцев, которые все больше тяготились властью колонизаторов. Также обострялись противоречия между демократической системой большинства метрополий и автократической системой управления их колониями, что вело к политическим уступкам национальным силам в колониях[3][4].

Освободительное течение, начавшееся в начале середины XX века и возродившееся в межвоенный период, приобрело бо́льшую силу во время Второй мировой войны, с созданием ООН и расширением национально-освободительных движений в 1960-е годы.

До Второй мировой войны в этом направлении появились некоторые подвижки: ограниченная независимость Египта, провозглашенная в 1922 году Великобританией, и независимость Ирака, признанная в 1932 году. С другой стороны, 24 марта 1934 года Соединенные Штаты решили предоставить независимость Филиппинам (Закон Тайдингса — Макдаффи ) в соответствии с обязательствами, взятыми на себя президентом Вильсоном, и программой Демократической партии , выступающей против «империализма и колониальной эксплуатации». Филиппинский народ путём плебисцита согласился дождаться даты обретения независимости до 4 июля 1946 года, довольствуясь до тех пор внутренней автономией.

Вторая мировая война серьёзно ослабила колониальные империи. Капитуляция перед врагом Франции, захват ряда азиатских колоний Великобритании и Франции, а также Нидерландской Ост-Индии японцами развеяла у народов колоний представление о непобедимости белого человека. Кроме того, в годы сопротивления японской оккупации в ряде колоний возникли боевые организации, которые получили опыт ведения партизанской войны (Хукбалахап на Филиппинах, Вьетминь во Вьетнаме, Национальная армия Бирмы в Бирме). Наконец, Вторая мировая война окончательно превратила в сверхдержавы США и СССР, которые были враждебны колониализму[3].

Атлантическая хартия 1941 года, в которой провозглашалось право наций на выбор своей формы правления, восстановление суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путём, положила начало политики деколонизации. Но Черчилль дал понять, что имеет в виду только районы, находящиеся под немецкой и японской оккупацией. Франция и Великобритания стали постоянными членами Совета Безопасности ООН, где наложили вето на предложения о включении права на самоуправление в Устав ООН. В процессе распада колониальной системы право на самоопределение как принцип международного права получило признание сначала в статье 1 вступившего в силу в 1945 году Устава ООН, а затем в Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам (принятой резолюцией № 1514 XV-ой Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года) и последующих международных пактах и декларациях ООН.

Будучи новой экономической и военной сверхдержавой, Соединённые Штаты рассматривали европейские империи как препятствие для открытия границ для торговли и инвестиций[3]. Тем не менее они чаще всего предпочитали поддерживать своих союзников Францию и Великобританию в колониях. Советский Союз, со своей стороны, хотел выделиться в качестве сторонника сопротивления западному империализму, но в послевоенный период был больше всего озабочен обеспечением контроля над восточной Европой.

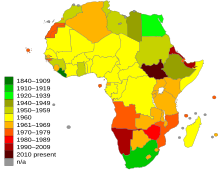

Хронология[править | править код]

Ещё в 1943 году, во время Второй мировой войны, Франция предоставила независимость Сирии и Ливану. В 1945 году, в конце войны лидеры освободительного движения двух других стран — Индонезии (Сукарно) и Вьетнама (Хо Ши Мин) — сами провозгласили их независимость после поражения оккупировавшей эти страны Японии и возникшего политического вакуума. Метрополии не признали эту независимость и во Вьетнам вернулись французские войска и администрация, а в Индонезию — нидерландские. Тем не менее, затем колониальные войны Франции во Вьетнаме (1946–1954) и Нидерландов в Индонезии (1947–1949) окончились поражением метрополий.

Корея была освобождена в 1945 году в результате поражения Японии в войне. США отказались от Филиппин в 1946 году. Великобритания покинула Индию в 1947 году, Палестину в 1948 году. В том же 1948 году статус доминиона был предоставлен британскому Цейлону, а Бирма сразу стала республикой. В 1951 году получила независимость Ливия. В 1953 году Франция в условиях затяжной войны во Вьетнаме решила признать независимость Камбоджи и Лаоса. Так к середине 1950-х независимость обрели большинство азиатских колоний европейских держав.

Важными этапами процесса, закрепившими освободительные устремления колоний и подтвердившими необратимость процесса, стали Бандунгская конференция 1955 года, Каирская конференция 1957 года и Аккрская конференция 1958 года.

В 1946 году Французская империя была переименована во Французский Союз. Участие депутатов из африканских колоний в работе союзного парламента дало им ценный политический опыт, который они позднее применили на родине. В 1956 году исполнительные власти французских колоний стали ответственными перед их выборными ассамблеями. В 1958 году Французский Союз был преобразован во Французское сообщество, и колониям предоставили право выхода из него.

Второй этап деколонизации начался в 1956 году отказом Франции от протектората над Марокко и Тунисом, а Испании — над испанской зоной Марокко. В 1957 году независимость от Великобритании получили Гана и Малайзия. В 1958 году Франция предоставила независимость Гвинее. 1960 год вошел в историю как год Африки — в этом году независимость получили сразу 15 французских и британских африканских колоний, а также бельгийское Конго и итальянская подопечная территория Сомали.

В 1962 году война за независимость Алжира, продолжавшаяся с 1954 года, окончилась признанием Францией независимости Алжира. В том же году Великобритания предоставила независимость Танганьике и Уганде, а Бельгия — Руанде и Бурунди. В 1964 году независимость получили британские колонии Кения, Ньясаленд (Малави) и Северная Родезия (Замбия). Британская империя смогла передать власть местным элитам в большинстве случаев мирным путем (хотя имели место восстание Мау-Мау 1952–1956 годов в Кении, восстание коммунистов-китайцев 1948–1960 в Малайе, Аденский кризис) и трансформировалась в Содружество наций.

В 1974 году Португалия, которая с 1960-х годов вела войну против повстанцев в Анголе, Гвинее-Бисау и Мозамбике, после «революции гвоздик» предоставила независимость Португальской Гвинее (Гвинея-Бисау), а в 1975 году — Анголе, Мозамбику, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи и Восточному Тимору[3].

После освобождения португальских колоний в Африке сохранились лишь такие остатки белой колонизации, как режим апартеида в ЮАР, существовавший до 1990 года, и правление белого меньшинства в Южной Родезии (Великобритания не признала провозглашенную в 1965 году независимость южнородезийского режима Я. Смита, но при поддержке ЮАР он смог продержаться до 1980 года, когда в результате партизанского движения внутри страны и давления мирового общественного мнения белое меньшинство уступило власть представителям черного большинства, победившим на выборах в парламент новой республики Зимбабве)[5].

Процесс деколонизации окончательно завершился с освобождением Намибии от южноафриканского правления в 1990 году, а также с передачей Великобританией КНР Гонконга в 1997 году и передачей Португалией КНР Макао в 1999 году[3].

От обширных колониальных владений прошлого осталось очень мало. Великобритания управляет дюжиной заморских владений (некоторые с внутренней автономией); Франция управляет 9 заморскими департаментами и территориями. Нидерланды управляют Нидерландскими Антильскими островами. Испания удерживает на побережье Марокко Сеуту и Мелилью. Соединённые Штаты управляют островами в Океании (Гуам, Северные Марианские острова, Американское Самоа), американскими Виргинскими островами и «ассоциированным государством» Пуэрто-Рико.

В 1945 году, когда была основана ООН, на территориях, находившихся в колониальной зависимости, жили около 750 миллионов человек, что составляло почти треть населения Земли. Сейчас на 17 несамоуправляющихся территориях проживают лишь менее 2 миллионов человек[6].

Влияние[править | править код]

В годы Холодной войны мир было принято делить на «первый», «второй» и «третий». Границы были политическими: первый мир — капиталистический, второй — страны социалистического лагеря, третий — «Движение неприсоединения». С распадом СССР второй мир номинально исчез, а третий оказался лицом к лицу с первым. Для стран «третьего мира» появился несколько снисходительный термин «развивающиеся», который позже сменился на «постколониальные». А тот, в свою очередь, в настоящее время всё чаще уступает место понятию «глобальный Юг». В этом словосочетании содержится отсылка к признанному ещё в 1980-е годы факту, что в мире есть «северные», то есть богатые и эксплуатирующие, нации и «южные», эксплуатируемые. Курс на деколонизацию оказал большое влияние на политическое развитие в странах третьего мира, не в последнюю очередь благодаря сильному националистическому влиянию целого поколения политиков.

В то время как деколонизация в формальном смысле означала переход к национальному суверенитету с его собственными политическими институтами, в 1960-х и 1970-х годах многие бывшие колонии требовали нового экономического мирового порядка. Это было результатом формальной и политической независимости, за которой не последовала соответствующая экономическая независимость. Важным двигателем стал широкий союз государств под названием G-77 , в который в 1964 г. вошли 77 развивающихся стран-членов ООН (название сохранилось, хотя сегодня их число составляет 134). Программа включала национальный контроль над природными ресурсами, регулирование иностранных компаний, более предсказуемые цены на сырьевые товары, индустриализацию и защиту частного бизнеса на начальном этапе.

Последствия деколонизации[править | править код]

После отмены колониального правления границы колониальных владений стали границами новых государств без учета их этнических особенностей. Это стало одной из причин регулярных межэтнических конфликтов. Формирование национальной государственности в Африке и Азии сопровождалось почти повсеместным утверждением авторитарных форм политического правления, основными методами реального политического руководства стали личные и этнорелигиозные связи, процветала коррупция[7][4].

Бывшие метрополии не отказались от влияния на свои бывшие колонии. Уже в 1950-е годы появился термин «неоколониализм», под которым понимаются механизмы скрытого подчинения одного суверенного государства другому, более развитому. Так, в 1960-е годы Франция начала проводить в своих бывших колониях так называемую «политику сотрудничества», затрагивавшую военную, финансовую и культурную сферы. Внешнюю культурную политику Франции, призванную обеспечить продвижение своих политических и экономических интересов среди постколониальных стран с помощью «мягкой силы» называют термином «франкофония»[8].

Если в прошлом европейцы эмигрировали в колонии, то сейчас наблюдается миграционный поток в другом направлении[9]. Деколонизация также используется для требований, чтобы академические институты давали больше места незападным взглядам и голосам Глобального Юга и коренных меньшинств. Музеи также находятся под сильным давлением, чтобы вернуть искусство и исторические предметы, вывезенные из колоний[10][11].

Вопрос о колониализме России[править | править код]

Вопрос о колониализме СССР подробно разбирал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин: «Есть сильные аргументы как за то, что СССР был колониальной империей, так и против этого. Многие формы отношений действительно носили колониальный характер, но советское время не сводилось к колониальным отношениям, а содержало в себе другие элементы»[12][13][14].

Социолог Иван Кисленко замечал, что российские власти, несмотря на декларируемое[15] стремление включиться в постколониальные процессы — и даже возглавить их — делают нечто противоположное. Антиколониальные декларации Путина, независимо от их искренности, дают повод посмотреть на источники подобных идей, оценить, насколько они соотносятся с реальным положением дел[16].

Российский политолог Григорий Голосов выделяет две модели деколонизации. Первая — это модель активного противостояния властей и сторонников независимости. Вторая модель, «сброс балласта», реализовалась при распаде африканских колониальных империй Франции, а затем, в несколько меньшей степени, и Великобритании в 1960-х годах. Голосов считает, что из двух моделей только вторая проецируется на российские реалии, по той причине, что политические игроки, которые могли бы реализовать первую, не только отсутствуют сейчас, но и вряд ли появятся в будущем[17].

В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии, который запрещает географические названия, связанные с Россией. Запрещаются не только новые наименования, но и предписывается изменить старые[18].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

- ↑ Reinhard, 1996.

- ↑ Betts, 2004.

- ↑ 1 2 3 4 5 К. Фурсов. Деколонизация афро-азиатского мира: предпосылки, этапы, модели. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 7 апреля 2023 года.

- ↑ 1 2 Катастрофа освобождения. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 7 апреля 2023 года.

- ↑ Восток периода деколонизации. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 25 января 2022 года.

- ↑ Деколонизация. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 26 марта 2023 года.

- ↑ Емельяненко Е.Г. — Постколониальная Африка: проблемы и перспективы // Мировая политика. – 2020. – № 2. – С. 86 - 101. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 20 апреля 2022 года.

- ↑ Наумова Н.Н., Зинченко И.А. — Можно ли назвать политику франкофонии проявлением неоколониализма (на примере внешней культурной стратегии Франции в 60-е гг. XX в.) // Исторический журнал: научные исследования. – 2021. – № 6. – С. 93 - 108. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 7 апреля 2023 года.

- ↑ Постколониальный вопрос. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 7 апреля 2023 года.

- ↑ Концепция деколонизации музея: проблемы и возможности. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 7 апреля 2023 года.

- ↑ Верни на место: как деколонизация музеев помогает задобрить духов предков. Дата обращения: 7 апреля 2023. Архивировано 7 апреля 2023 года.

- ↑ Почему в СССР не удалось построить коммунизм? Как там обстояли дела с правами женщин? Российско-украинская война — продолжение распада СССР? Советскому Союзу — 100 лет. Отвечаем на вопросы тех, кто в нём не жил. Meduza. Дата обращения: 1 января 2023. Архивировано 1 января 2023 года.

- ↑ БЫЛ ЛИ СССР КОЛОНИАЛЬНОЙ ИМПЕРИЕЙ? EUSP. Дата обращения: 1 января 2023. Архивировано 22 февраля 2022 года.

- ↑ Максим Руссо: Советская Средняя Азия: колонии или нечто иное. polit.ru. Дата обращения: 1 января 2023. Архивировано 1 января 2023 года.

- ↑ В Кремле решили, что Россия должна возглавить мировое «антиколониальное движение», утверждают источники «Медузы». Его идеология: Америке — ***** На это собираются выделить миллиарды рублей. Meduza. Дата обращения: 1 января 2023. Архивировано 12 ноября 2022 года.

- ↑ Путин постоянно рассуждает о борьбе с западным «неоколониализмом». Одна из главных жертв этой борьбы — российская наука Социолог Иван Кисленко — о том, как «деколонизация» привела к самоизоляции. Meduza. Дата обращения: 1 января 2023. Архивировано 1 января 2023 года.

- ↑ Распад России. Россия после Путина (рус.). Журнал «Холод» (14 февраля 2023). Дата обращения: 21 марта 2023. Архивировано 21 марта 2023 года.

- ↑ Зеленский подписал закон о запрете географических названий, связанных с Россией. Новая газета Европа (22 апреля 2023). Дата обращения: 23 апреля 2023. Архивировано 23 апреля 2023 года.

Литература[править | править код]

- Wolfgang Reinhard. Kleine Geschichte des Kolonialismus. Stuttgart (нем.). — Cambridge University Press, 1996. — ISBN 3-520-47501-4.

- Raymond F. Betts. Decolonization (англ.). — 2-е изд. — London: Routledge, 2004. — 144 p. — ISBN 9780415318211. — ISBN 9780415318204. — ISBN 9780203598481.

- Тихонов В. В. «Деколонизация» истории народов СССР в советской историографии (1920—1930) // Quaestio Rossica. — 2024. — Т. 12, № 1. — С. 193—208.

Ссылки[править | править код]

- ООН и вопросы деколонизации |. www.un.org.

В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |