Зрение птиц: различия между версиями

| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |

Создано переводом страницы «Bird vision» |

Нет описания правки |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

{{редактирую|Subst:L|[[У:Melissanda|Melissanda]] ([[ОУ:Melissanda|обс]]) 07:45, 7 октября 2016 (UTC)}} |

|||

[[Файл:Bald_Eagle_at_The_National_Zoo.jpg|мини|Направленные вперёд глаза [[Белоголовый орлан|белоголового орлана]] обеспечивают ему широкое поле [[Бинокулярное зрение|бинокулярного зрения]].]] |

[[Файл:Bald_Eagle_at_The_National_Zoo.jpg|мини|Направленные вперёд глаза [[Белоголовый орлан|белоголового орлана]] обеспечивают ему широкое поле [[Бинокулярное зрение|бинокулярного зрения]].]] |

||

'''Зрение''' является самым важным чувством для [[Птицы|птиц]], поскольку хорошее зрение необходимо для безопасного полета. У птиц имеется ряд приспособлений, обеспечивающих более высокую остроту зрения по сравнению с другими группами [[Позвоночные|позвоночных]]; голубей даже называют «двумя глазами с крыльями»<ref name="Sturkie"> |

'''Зрение''' является самым важным чувством для [[Птицы|птиц]], поскольку хорошее зрение необходимо для безопасного полета. У птиц имеется ряд приспособлений, обеспечивающих более высокую остроту зрения по сравнению с другими группами [[Позвоночные|позвоночных]]; голубей даже называют «двумя глазами с крыльями»<ref name="Sturkie">{{Книга|автор=Whittow G. Causey|часть=Sensory physiology: vision|заглавие=Sturkie's Avian Physiology|ответственный=Güntürkün, Onur|издание=|место=|издательство=Academic Press|год=1999|страницы=|страниц=|pages=1—18|allpages=704|isbn=}}</ref>. Птичий глаз напоминает глаз [[Пресмыкающиеся|рептилии]], он оснащён [[Цилиарная мышца|цилиарной мышцей]], способной менять форму [[Хрусталик|хрусталика]] быстрее и сильнее, чем у [[Млекопитающие|млекопитающих]]. В животном царстве у птиц самые большие глаза относительно размера тела. Движение глаз ограничено склеротическим кольцом<ref name="Sturkie">Güntürkün, Onur, "Structure and functions of the eye" in Sturkie (1998) 1–18</ref>. По внутреннему строению они схожи с глазами других позвоночных, но имеют уникальную структуру — гребень. В дополнение к двум векам, обычно имеющимся у позвоночных животных, глаза птиц защищены третьей прозрачной подвижной [[Мигательная перепонка|мембраной]]. |

||

Некоторые группы птиц обладают особыми модификациями зрительной системы, связанными с их образом жизни. У [[хищные птицы]] очень высокая плотность рецепторов и других приспособлений, которые |

Некоторые группы птиц обладают особыми модификациями зрительной системы, связанными с их образом жизни. У [[хищные птицы|хищных птицы]] очень высокая плотность рецепторов и других приспособлений, которые повышают остроту зрения. Расположение глаз обеспечивает им хорошее [[бинокулярное зрение]], позволяющее точно оценивать расстояние. У птиц, ведущих [[Ночной образ жизни животных|ночной]] образ жизни, трубчатые глаза с немногочисленными детекторами цвета, но с высокой плотностью [[Палочки (сетчатка)|палочек]], которые хорошо функционируют при слабом освещении. [[Крачковые|Крачки]], [[Чайковые|чайки]] и [[Альбатросовые|альбатросы]] принадлежат к числу [[Морские птицы|птиц]] , у которых в цветовых рецепторах имеются красные или жёлтые [[Oil droplet|масляные вкрапления]], улучшающие зрение вдаль, особенно в туманных условиях. |

||

== Экстраокулярная анатомия == |

== Экстраокулярная анатомия == |

||

[[Глаз]] птицы наиболее похож на глаз рептилии. В отличие от [[Млекопитающие|млекопитающих]], у них не сферическая, а уплощённая форма, которая |

[[Глаз]] птицы наиболее похож на глаз рептилии. В отличие от [[Млекопитающие|млекопитающих]], у них не сферическая, а уплощённая форма, которая удрживать в фокусе большое поле зрения. Круг из костных пластин вокруг глаза, [[склеротическое кольцо]], обеспечивает поддержку. Глаз птиц отличается от глаза рептилии способностью [[Хрусталик|хрусталика]] выдвигаться вперёд, увеличивая размер изображения на сетчатке. Подобная особенность встречается и у [[Млекопитающие|млекопитающих]]<ref name="Sinclair">{{Книга|автор=Sinclair, Sandra|заглавие=How Animals See: Other Visions of Our World|ответственный=|издание=|место=Beckenham, Kent|издательство=Croom Helm|год=1985|страницы=|страниц=|isbn=0-7099-3336-3}}</ref>. |

||

[[Файл:Fieldofview01.png|слева|мини|Визуальные поля голубя и совы]] |

[[Файл:Fieldofview01.png|слева|мини|Визуальные поля голубя и совы]] |

||

Большинство птиц не может двигать глазами, хотя |

Большинство птиц не может двигать глазами, хотя имеются исключения, например, [[большой баклан]]<ref>{{Статья|автор=Craig R. White, Norman Day, Patrick J. Butler, Graham R. Martin|заглавие=Vision and Foraging in Cormorants: More like Herons than Hawks?|ссылка=http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000639|язык=|издание=PLOS ONE|тип=|год=2007-07-25|месяц=|число=|том=2|выпуск=|номер=|страницы=|pages=639|volume=7|issn=1932-6203|doi=10.1371/journal.pone.0000639}}</ref>. Птицы, у которых глаза находятся по бокам головы, имеют широкое [[Визуальное поле|поле зрения]], что помогает им обнаруживать хищников. Пернатые, чьи глаза расположены фронтально, такие как совы, обладают [[Бинокулярное зрение|бинокулярным зрением]] и способны хорошо оценивать расстояние при охоте<ref>{{Статья|автор=Graham R. Martin, Gadi Katzir|заглавие=Visual Fields in Short-Toed Eagles, <i>Circaetus gallicus</i> (Accipitridae), and the Function of Binocularity in Birds|ссылка=http://www.karger.com/doi/10.1159/000006582|язык=|издание=Brain, Behavior and Evolution|тип=|год=|месяц=|число=|том=53|выпуск=|номер=|страницы=|pages=55—66|volume=2|issn=|doi=10.1159/000006582}}</ref>. У [[Американский вальдшнеп|американского вальдшнепа]], вероятно, самое большое поле зрения из всех птиц — 360° в горизонтальной плоскости и 180° в вертикальной<ref name="Jones">{{Статья|автор=Jones, Michael P; Pierce Jr, Kenneth E.; Ward, Daniel|заглавие=Avian vision: a review of form and function with special consideration to birds of prey|ссылка=http://www.csulb.edu/~efernand/visualecol/Avian%20vision.pdf|язык=|издание=Journal of Exotic Pet Medicine|тип=|год=April 2007|месяц=|число=|том=|номер=(2)|страницы=|pages=69—87|volume=16|issn=}}</ref>. |

||

[[Файл:Bird_blink-edit.jpg|мини|Мигательная мембрана [[Солдатский чибис|солдатского чибиса]]]] |

[[Файл:Bird_blink-edit.jpg|мини|Мигательная мембрана [[Солдатский чибис|солдатского чибиса]]]] |

||

Птицы |

Птицы не используют веки, чтобы моргать. Вместо век глаз смазывается [[Мигательная перепонка|мигательной перепонкой]], третьим скрытым веком, которое двигается горизонтально, как стеклоочиститель<ref>{{Статья|автор=David L. Williams, Edmund Flach|заглавие=Symblepharon with aberrant protrusion of the nictitating membrane in the snowy owl (Nyctea scandiaca)|ссылка=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1463-5224.2003.00250.x/abstract|язык=en|издание=Veterinary Ophthalmology|год=2003-03-01|том=6|выпуск=1|страницы=11–13|issn=1463-5224|doi=10.1046/j.1463-5224.2003.00250.x}}</ref>. У многих [[Водоплавающие птицы|водоплавающих птиц]], когда они находятся под водой, мигательная мембрана покрывает глаза и действует подобно [[Контактные линзы|контактным линзам]]<ref name="Gill">{{Книга|автор=Gill, Frank|заглавие=Ornithology|ответственный=|издание=|место=New York|издательство=WH Freeman and Co|год=1995|страницы=|страниц=|isbn=0-7167-2415-4}}</ref>. У большинства птиц во время сна нижнее веко поднимается, чтобы прикрыть глаза. Исключением является [[Филины|рогатая сова]], у которой подвижно верхнее веко<ref>{{Книга|автор=William Beebe|заглавие=The bird, its form and function|ссылка=http://archive.org/details/birditsformfunct00beeb|издательство=New York, H. Holt and Co.|год=1906-01-01|страниц=528}}</ref>. |

||

Выделения из [[Слёзный аппарат|слёзной железы]] очищают глаз, а маслообразное вещество, вырабатываемое [[Гардерова железа|гардеровой железой,]] выполняет защитную функцию, покрывая роговицу и предотвращая высыхание. Глаза птицы больше по сравнению с размером животного, чем у любой другой группы животных, хотя его большая часть его скрыта внутри [[Череп|черепа]]. У [[Страус|страуса]] самые крупные глаза среди наземных позвоночных, их осевая длина равна 50 мм, что вдвое больше, чем у человеческого глаза<ref name="Sturkie">Güntürkün, Onur, "Structure and functions of the eye" in Sturkie (1998) 1–18</ref>. |

Выделения из [[Слёзный аппарат|слёзной железы]] очищают глаз, а маслообразное вещество, вырабатываемое [[Гардерова железа|гардеровой железой,]] выполняет защитную функцию, покрывая роговицу и предотвращая высыхание. Глаза птицы больше по сравнению с размером животного, чем у любой другой группы животных, хотя его большая часть его скрыта внутри [[Череп|черепа]]. У [[Страус|страуса]] самые крупные глаза среди наземных позвоночных, их осевая длина равна 50 мм, что вдвое больше, чем у человеческого глаза<ref name="Sturkie">Güntürkün, Onur, "Structure and functions of the eye" in Sturkie (1998) 1–18</ref>. |

||

Версия от 07:45, 7 октября 2016

Эту страницу в данный момент активно редактирует участник Subst:L. |

[[Категория:Википедия:Ошибка выражения: неожидаемый оператор <, редактируемые прямо сейчас]]

Зрение является самым важным чувством для птиц, поскольку хорошее зрение необходимо для безопасного полета. У птиц имеется ряд приспособлений, обеспечивающих более высокую остроту зрения по сравнению с другими группами позвоночных; голубей даже называют «двумя глазами с крыльями»[1]. Птичий глаз напоминает глаз рептилии, он оснащён цилиарной мышцей, способной менять форму хрусталика быстрее и сильнее, чем у млекопитающих. В животном царстве у птиц самые большие глаза относительно размера тела. Движение глаз ограничено склеротическим кольцом[1]. По внутреннему строению они схожи с глазами других позвоночных, но имеют уникальную структуру — гребень. В дополнение к двум векам, обычно имеющимся у позвоночных животных, глаза птиц защищены третьей прозрачной подвижной мембраной.

Некоторые группы птиц обладают особыми модификациями зрительной системы, связанными с их образом жизни. У хищных птицы очень высокая плотность рецепторов и других приспособлений, которые повышают остроту зрения. Расположение глаз обеспечивает им хорошее бинокулярное зрение, позволяющее точно оценивать расстояние. У птиц, ведущих ночной образ жизни, трубчатые глаза с немногочисленными детекторами цвета, но с высокой плотностью палочек, которые хорошо функционируют при слабом освещении. Крачки, чайки и альбатросы принадлежат к числу птиц , у которых в цветовых рецепторах имеются красные или жёлтые масляные вкрапления, улучшающие зрение вдаль, особенно в туманных условиях.

Экстраокулярная анатомия

Глаз птицы наиболее похож на глаз рептилии. В отличие от млекопитающих, у них не сферическая, а уплощённая форма, которая удрживать в фокусе большое поле зрения. Круг из костных пластин вокруг глаза, склеротическое кольцо, обеспечивает поддержку. Глаз птиц отличается от глаза рептилии способностью хрусталика выдвигаться вперёд, увеличивая размер изображения на сетчатке. Подобная особенность встречается и у млекопитающих[2].

Большинство птиц не может двигать глазами, хотя имеются исключения, например, большой баклан[3]. Птицы, у которых глаза находятся по бокам головы, имеют широкое поле зрения, что помогает им обнаруживать хищников. Пернатые, чьи глаза расположены фронтально, такие как совы, обладают бинокулярным зрением и способны хорошо оценивать расстояние при охоте[4]. У американского вальдшнепа, вероятно, самое большое поле зрения из всех птиц — 360° в горизонтальной плоскости и 180° в вертикальной[5].

Птицы не используют веки, чтобы моргать. Вместо век глаз смазывается мигательной перепонкой, третьим скрытым веком, которое двигается горизонтально, как стеклоочиститель[6]. У многих водоплавающих птиц, когда они находятся под водой, мигательная мембрана покрывает глаза и действует подобно контактным линзам[7]. У большинства птиц во время сна нижнее веко поднимается, чтобы прикрыть глаза. Исключением является рогатая сова, у которой подвижно верхнее веко[8].

Выделения из слёзной железы очищают глаз, а маслообразное вещество, вырабатываемое гардеровой железой, выполняет защитную функцию, покрывая роговицу и предотвращая высыхание. Глаза птицы больше по сравнению с размером животного, чем у любой другой группы животных, хотя его большая часть его скрыта внутри черепа. У страуса самые крупные глаза среди наземных позвоночных, их осевая длина равна 50 мм, что вдвое больше, чем у человеческого глаза[1].

Размер глаз птицы напрямую связана с массой тела. Изучение пяти отрядов (попугаи, голуби, буревестники, хищники и совы) показали, что масса глаз пропорциональна массе тела, но в силу образа жизни и экологии, хищные птицы и совы имеют относительно более крупные глаза для их массы тела[9]

Поведенческие исследования показывают, что многие виды птиц фокусируются на удалённых предметах преимущественно латеральным и монокулярным полем зрения, и меняют свою ориентацию таким образом, чтобы увеличить визуальное разрешение. У голубя боковое монокулярное зрение обеспечивает разрешение в два раза лучше, направленное вперёд бинокулярное зрение, в то время как у человека наоборот.[1]

Результативность глаза при низких уровнях освещенности зависит от расстояния между линзой и сетчаткой. Мелкие птицы обычно ведут дневной образ жизни, поскольку их глаза не достаточно большие, чтобы обеспечить адекватное ночное видение. Хотя многие виды мигрируют в ночное время, они часто сталкиваются с даже ярко освещёнными объектами, такими как маяки или нефтяные платформы. Птицы-жертвы активны в дневное время, потому что, хотя у них большие глаза, они оптимизированы, чтобы обеспечивать максимальное пространственное разрешение, а не улавливать свет, поэтому они не очень хорошо функционируют при плохом освещении[10]. У многих птиц структура глаз асимметрична, что позволяет им держать горизонт и значительную часть земли в фокусе одновременно. Ценой этой адаптации является миопия в нижней части зрительного поля.[1]

Птицы с относительно большими глазами по сравнению с их массой тела, такие как общие горихвостки и зарянки, поют на рассвете, раньше птиц такого же размера с меньшей массой тела. Однако, если у птиц глаза такого же размера, но иная масса тела массы, более крупные виды поют позже меньших. Вероятно, это жто объясняется тем, что мелкие птицы начинают день раньше из-за потери веса за ночь.[11] Такая потеря у мелких птиц обычно составляет 5—10%, а в холодные зимние ночи может быть более 15%.[11] В одном исследовании было установлено, что малиновки набирали массу за счёт кормления в сумерках, когда ночи были холодными.[12]

Глаза ночных птиц оптимизированы для визуальной чувствительности за счёт более крупной роговицы по отношению к длине глаза, а глаза дневных птиц обеспечивают более острое зрение благодаря большей длине глаз по отношению к диаметру роговицы. Можно получить информацию об образе жизни вымерших видов посредством измерений склеротического кольца и глубины орбиты. Для выполнения последнего измерения необходимы трехмерные ископаемые, поэтому сплющенные образцы, подобные археоптериксу, не могут служить объектом для достоверных исследования глубины орбиты.[13]

Анатомия глаза

Основные структуры глаза птицы сходны с другими позвоночными. Наружный слой глаза состоит из прозрачной роговицы впереди и двух слоёв склеры — жёсткого слоя коллагеновых волокон белого цвета, который окружает остальную часть глаза и поддерживает и защищает глаз в целом. Глаз разделен внутри хрусталиком на два основных сегмента: передний и задний сегмент. Передняя камера заполнена водянистой влагой, а в задней камере содержится стекловидное тело, прозрачная желеобразная субстанция.

Хрусталик представляет собой прозрачное двояковыпуклое тело с жёстким наружным и мягким внутренним слоем. Он фокусирует свет на сетчатке. Форма хрусталика может быть изменена цилиарными мышцами, которые непосредственно прикреплены к хрусталику посредством зонулярных волокон. Помимо этих мышц у некоторых птиц есть также дополнительные мышцы Крэмптона, которые могут менять форму роговицы, тем самым обеспечивая более широкий диапазон аккомодации, чем у млекопитающих. Такая аккомодация у ныряющих водоплавающих птиц, таких как в крохали, может быь очень быстрой. Радужная оболочка — это цветная мышечная диафрагма перед хрусталиком, которая регулирует количество света, попадающего в глаз. В центре радужки находится зрачок, изменяющееся круглое отверстие, через которое свет попадает в глаз.[2][14]

Сетчатка — относительно гладкая изогнутая многослойная структура, содержащая фоточувствительные клетки палочки и конусы с соответствующими нейронами и кровеносными сосудами. Плотность фоторецепторов имеет важное значение в определении максимальной достижимой остроты зрения. У людей имеется около 200 000 рецепторов на мм2, у домового воробья их 400 000, а у обыкновенного канюка — 1,000,000. Не все фоторецепторы имеют индивидуальное соединение со зрительномым нервом, на разрешение оказывает большое влияние соотношение нервных ганглиев к рецепторам. У птиц этот показатель очень высок; у белой трясогузки есть от 100 000 ганглизоных клеток на 120 000 фоторецепторов.[2]

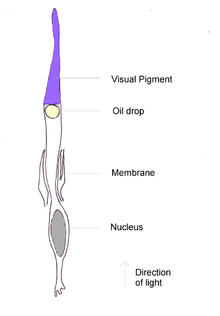

Палочки более чувствительны к свету, но не дают информации о цвете, в то время как менее светочувствительные колбочки обеспечивают цветового зрения. У дневных птиц 80% рецепторов могут составлять колбочки (90% у некоторых стрижей), тогда у как ночных сов из рецепторов присутствуют почти исключительно палочки. Как и у других позвоночных, за исключением плацентарных млекопитающих, некоторых из колбочек могут быть двойными. У некоторых видов подобные двойные колбочки могут составлять до 50% всех колбочек.[15]

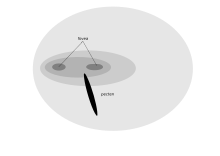

К центру сетчатки расположена центральная ямка (или менее специализированная area centralis), с большой плотностью рецепторов. Это область наибольшей остроты переднего зрения, т. е. резкого и чёткого обнаружения объектов. У 54% птиц, включая хищных, зимородков, колибри и ласточек, есть вторая центральная ямка для улучшенного бокового обзора. Зрительный нерв представляет собой пучок нервных волокон, которые несут информацию от глаза в соответствующие участки мозга и наоборот. Подобно млекопитающим, на оптическом диске у птиц есть небольшое слепое пятно, лишённое фоторецепторов, это место присоединения зрительного нерва и сосудов к глазу.[2]

Гребень является малоизученным органом, состоящим из складчатой ткани, который находится под сетчаткой. Он хорошо снабжён кровеносными сосудами и, вероятно, питает сетчатку[1], а также защищает её от ослепительного света или помогает обнаруживать движущиеся объекты[2]. Глазной гребень глазного обильно наполнен гранулами меланина, которые были поглощают рассеянный свет, попадающий в глаза птицы, уменьшая фоновые блики. Небольшое потепление гребня вследствие поглощения света гранулами меланина предположительно повышает интенсивность метаболизма гребеня, увеличивая секрецию питательных веществ в стекловидное тело, которые в конечном счете будут поглощены аваскулярной сетчаткой, что улучшает её питание.[16] Вероятно, очень высокая ферментативная активность щелочной фосфатазы в глазном гребне поддерживает высокую секреторную функцию гребня для дополнительного питания сетчатки.[17]

Хориоидеа — слой, расположенный позади сетчатки, который содержит много мелких артерий и вен. Они обеспечивают в сетчатке приток артериальной и отток венозной крови. В сосудистой оболочке содержится меланин, пигмент, который придает внутреннему глазу тёмную окраску и помогает предотвратить разрушительные отражения.

Восприятие света

В глазу птиц присутствует два типа световых рецепторов, палочки и колбочки. Палочки, которые содержат зрительный пигмент родопсин, приспособлены для ночного видения, потому что они чувствительны даже к небольшому количеству света. Конусы воспринимают определённые цвета (или длины волны) света, поэтому они более важны для животных, ориентирующихся по цвету, таких как птицы.[20] Большинство птиц обладают тетрахроматическим зрением, у них четыре типа колбочек, с характерным для каждого типа пиком максимального поглощения. У некоторых птиц пик максимального поглощения колбочек отвечает за самую короткую длину волны и распространяется на ультрафиолетовый (УФ) диапазон.[21] Кроме того, конусы расположены на сетчатке птиц в характерном порядке пространственного распределения, которое максимально увеличивает поглощение света и цвета.[22]

Четыре спектрально различимых пигмента колбочек являются производными белка опсина, ковалентно связанного с небольшой молекулой ретиналя, альдегидной формы витамина а. Когда пигмент поглощает свет ретиналь меняет форму и мембранный потенциал колбочек, влияющий на нейроны в слое ганглиев сетчатки. Каждый нейрон в ганглиозном слое обрабатывает информацию от клеток фоторецепторов, и в свою очередь может испускать нервные импульсы для передачи информации по зрительному нерву для дальнейшей обработки в специализированных зрительных центрах головного мозга. Чем интенсивнее свет, тем больше фотонов поглощается зрительными пигментами, больше возбуждение каждой колбочки и ярче восприятие света.[20]

У птиц самым распространённым пигментом в колбочках является йодопсин, который поглощает на волны длиной около 570 нм. Это спектральная область занимаемая пигментами чувствительными к красному и зелёному, в сетчатке приматов.[23] У пингвинов, этот пик поглощения этого пигмента смещён к 543 нм, предположительно из-за адаптации к синей водной среде.[24]

Информация, передаваемая одной колбочкой, ограничена: сама по себе клетка не может сообщить мозгу, какая какая длина волны света вызвала её возбуждение. Визуальный пигмент может поглотить в равной степени волны двух длин, но даже если их фотоны несут разную энергию, колбочка не может отличить их друг от друга, поскольку они обе меняют форму ретиналя и вызвать один и тот же импульс. Чтобы мозг увидел цвет, он должен сравнить реакцию двух или более классов колбочек, содержащих различные зрительные пигменты, поэтому присутствие у птиц четырёх пигментов увеличивают дифференциацию.[20]

Цвет и распределение капель масла в сетчатке существенно различаются между видами, и в большей степени зависит от занимаемой экологической ниши (хищная птица, насекомоядная, рыбоядная, растительноядная), чем от генетических отношений. Например, дневные охотники, такие как деревенская ласточка, и хищные птицы имеют несколько разноцветных капель, в то время как крачки, охотящаяся у поверхности воды, имеет большое количество красных и жёлтых капелек в дорсальной сетчатке. Это говорит о том, что масляные капли реагируют на естественный отбор быстрее, чем зрительные пигменты колбочек.[23] Даже в пределах видимого человеком диапазона длин волн, воробьиные способны обнаружить цветовые различия, которых люди не видят. Эта более точная дифференциация вкупе со способностью видеть в ультрафиолетовом диапазоне означает, что множество видов демонстрируют сексуальный дихроматизм, видимый для птиц, но не людей.[25]

Птицы моргают с помощью глаз. Вместо век глаз смазывается мигательной перепонкой, третьим скрытым веком, которое двигается горизонтально, как стеклоочиститель[26]. У многих водоплавающих птиц мигательная мембрана покрывает глаза и действует подобно контактным линзам, когда они находятся под водой[7]. У большинства птиц во время сна нижнее веко поднимается, чтобы прикрыть глаза. Исключением является рогатая сова, у которой подвижно верхнее веко[27]

Каждая колбочка птицы или рептилии содержит каплю окрашенного масла, в организме млекопитающих подобное вещество отсутствует. Капли, содержащие высокую концентрацию каротиноидов, размещены таким образом, что свет проходит через них, прежде чем достичь зрительного пигмента. Они выступают в качестве фильтров, удаляя волны некоторых длин и суженая спектр поглощения пигментов. Это уменьшает перекрытие реакций между пигментами и увеличивает количество цветов, которые птицы способны различать.[20] В колбочках выявлены шесть типов масляных капель; пять из них представляют собой смеси каротиноидов, которые поглощают волны различной длины и интенсивности, а в шестом типе пигменты отсутствуют.[28] Пигменты колбочек с низким пиком максимального поглощения, в том числе УФ-чувствительные, обладают «прозрачными» масляными каплями с небольшим эффектом спектральной настройки.[29]

Выделения из слёзной железы очищают глаз, а маслообразное вещество, вырабатываемое гардеровой железой, выполняет защитную функцию, покрывая роговицу и предотвращая высыхание. Глаза птицы больше по сравнению с размером животного, чем у любой другой группы животных, хотя его большая часть его скрыта внутри черепа. У страуса самые крупные глаза среди наземных позвоночных, их осевая длина равна 50 мм, что вдвое больше, чем у человеческого глаза[1].

Перелетные певчие птицы ориентируются по магнитному полю Земли, звёздам, Солнцу и прочим неизвестным сигналам, чтобы определить направление миграции. Одно исследование показало, что саванные овсянки используют поляризованный свет, исходящий от участка неба у горизонта для подстройки своей магнитной системы навигации на восход и закат. Это позволяет предположить, что поляризованный верхний свет является первичным ориентиром для всех перелетных певчих птиц.[30] Однако, оказалось, что птицы могут реагировать на второстепенные признаки угла поляризации, и, вероятно, на самом деле не способны напрямую обнаружить направление поляризации при отсутствии этих сигналов.[31]

Чувствительность к ультрафиолету

у птиц существует два типа цветового зрения: чувствительный к фиолетовому цвету и чувствительный к ультрафиолету.[32] У птиц, чувствительных к ультрафиолету, в колбочках сетчатки имеется зрительный пигмент, который поглощает ультрафиолетовый свет, позволяя им видеть ультрафиолетовую часть спектра. К кладам птиц с чувствительностью к ультрафиолету относятся бексилевые, ржанкообразные (кулики, чайки и чистиковые), трогоновые (трогоны), попугаеобразные и воробьиные (к которым относится более половины всех видов птиц).[32]

Поведенческие исследования показывают, что многие виды птиц фокусируются на удалённых предметах преимущественно латеральным и монокулярным полем зрения, и меняют свою ориентацию таким образом, чтобы увеличить визуальное разрешение. У голубя боковое монокулярное зрение обеспечивает разрешение в два раза лучше, направленное вперёд бинокулярное зрение, в то время как у человека наоборот.[1]

Результативность глаза при низких уровнях освещенности зависит от расстояния между линзой и сетчаткой. Мелкие птицы обычно ведут дневной образ жизни, поскольку их глаза не достаточно большие, чтобы обеспечить адекватное ночное видение. Хотя многие виды мигрируют в ночное время, они часто сталкиваются с даже ярко освещёнными объектами, такими как маяки или нефтяные платформы. Птицы-жертвы активны в дневное время, потому что, хотя у них большие глаза, они оптимизированы, чтобы обеспечивать максимальное пространственное разрешение, а не улавливать свет, поэтому они не очень хорошо функционируют при плохом освещении[10]. У многих птиц структура глаз асимметрична, что позволяет им держать горизонт и значительную часть земли в фокусе одновременно. Ценой этой адаптации является миопия в нижней части зрительного поля.[1]

Способность воспринимать ульрафиолет может быть полезна во время ухаживания. У многих птиц полностью демонстрируют наряд своего оперенья в ультрафиолетовом свете; у некоторых птиц, у которых самцы и самки на первый взгляд кажутся похожими, отличаются наличием на перьях участков, отражающих ультрафиолетовый свет. у самца лазоревки есть подобная светоотражающая «корона», которую он демонстрирует во время ухаживания, приподнимая перья на затылке.[33] Самые яркие и крупные отметины, отражающие ультрафиолет, на оперенье имеются у самцов синей щуры. У этих птиц обширные индивидуальные участки обитания с обильной добычей, и самцы кормят своих птенцов чаще, чем у других видов.[20]

В общении дроздов важную роль играет внешний вид клюва. Хотя УФ-компоненты кажутся неважными при взаимодействии между территориальными самцами, для которых основным фактором является оранжевый цвет, самки сильнее реагируют на самцов, у которых клювы хорошо отражают ультрафиолет.[34]

Зрение в ультрафиолетовом диапазоне даёт птицам преимущество в поисках пищи. Восковая поверхность многих фруктов и ягод отражает ультрафиолетовое излучение, их становится проще найти[20][35]

Восприятие

Контрастная чувствительность

Контрастность определяется как разница в яркости между двумя раздражителями, разделенная на сумму их яркости. Контрастная чувствительность представляет собой обратное наименьшему контрасту, который можно обнаружить, например, контрастная чувствительность равная 100 означает, что наименьший контраст, который можно увидеть равен 1%. У птиц сравнительно низкая контрастная чувствительность по сравнению с млекопитающими. Люди могут обнаружить контрасты 0,5—1%.[37] в то время как у большинства птиц для получения реакции необходимо 10% контраста.[38][39][40] Функция контрастной чувствительности описывает способность животных обнаруживать контраст моделей различной пространственной частоты (детали). [41]

Движение

Хрусталик представляет собой прозрачное двояковыпуклое тело с жёстким наружным и мягким внутренним слоем. Он фокусирует свет на сетчатке. Форма хрусталика может быть изменена цилиарными мышцами, которые непосредственно прикреплены к хрусталику посредством зонулярных волокон. Помимо этих мышц у некоторых птиц есть также дополнительные мышцы Крэмптона, которые могут менять форму роговицы, тем самым обеспечивая более широкий диапазон аккомодации, чем у млекопитающих. Такая аккомодация у ныряющих водоплавающих птиц, таких как в крохали, может быь очень быстрой. Радужная оболочка — это цветная мышечная диафрагма перед хрусталиком, которая регулирует количество света, попадающего в глаз. В центре радужки находится зрачок, изменяющееся круглое отверстие, через которое свет попадает в глаз.[2][14]

Птицы могут видеть быстрые движения лучше людей, для которых мелькание со скоростью больше 50 Гц предстает как непрерывное движение. Поэтому человек не может различить отдельные вспышки люминесцентной лампы, колеблющейся с частотой 60 Гц, однако у волнистых попугайчиков и цыплят порог мерцания составляет более 100 Гц [править]. Куперов ястреб может преследовать стремительную добычу сквозь лес и избегать ветвей и других препятствий на высокой скорости; для человека такая погоня будет выглядеть как в тумане.[5]

Птицы также способны обнаружить медленно движущиеся объекты. Движение солнца и звёзд по небу незаметны для человека, но очевидны для птиц. Эта способность позволяет перелетным птицам ориентироваться во время миграций.[5]

Для получения стабильного изображения во время полета или сидя на покачивающейся ветке, птицы удерживают голову в максимально стабильном положении, компенсируя колебания. Особенно важно для хищных птиц.[5]

.[42]

Палочки более чувствительны к свету, но не дают информации о цвете, в то время как менее светочувствительные колбочки обеспечивают цветового зрения. У дневных птиц 80% рецепторов могут составлять колбочки (90% у некоторых стрижей), тогда у как ночных сов из рецепторов присутствуют почти исключительно палочки. Как и у других позвоночных, за исключением плацентарных млекопитающих, некоторых из колбочек могут быть двойными. У некоторых видов подобные двойные колбочки могут составлять до 50% всех колбочек.[15]

Магнитные поля

Считается, что восприятие магнитного поля перёлетными птицами зависит от света[43] Птицы поворачивают голову, чтобы определить направление магнитного поля,[44] и на основании исследований нейронных путей было сделано предположение, что птицы могут «видеть» магнитное поле.[45] Правый глаз перелётной птицы содержится светочувствительные белки криптохромы. Свет возбуждает эти молекулы, которые выпускают непарные электронами, взаимодействующие с магнитным полем Земли, обеспечивая информацию о направлении.[46][47]

Различия между группами птиц

Diurnal birds of prey

Зрительные способности и в частности острота зрения хищных птиц слывут легендой по ряду факторов. У хищников крупные глаза относительно их собственного размера, в 1,4 раза больше, чем в среднем для птиц такого же веса[9]. Кроме того, глаза имеют форму трубы, которая производит большее изображение на сетчатке. Разрешающая способность глаза зависит как от оптики (крупные глаза с большой диафрагмой меньше страдают от дифракции, получают большие изображения на сетчатке из-за длинного фокусного расстояния), так и от повышенной концентрации рецепторов. Их сетчатка имеет высокую плотность рецепторов на квадратный миллиметр, что определяет степень остроты зрения. Чем больше рецепторов, тем выше способность животного различать отдельные объекты на расстоянии, особенно когда, как у хищников, каждый рецептор соединён с одним ганглием.[1] Вероятно, форма глубокой центральной ямки хищных птиц может создавать оптическую систему, подобную телеобъективу[48], увеличивая размер изображения на сетчатке в ямке и тем самым повышая пространственное разрешение. Исследования поведения показывают, что у некоторых крупных хищников (клинохвостый орёл, грифы Старого Света) пространственное разрешение в 2 раза выше, чем у людей, однако у средних и малых хищных птиц этот показатель сопоставим или ниже по сравнению с человеком.[49][50][51][52][53][54]

Фронтальная глазами хищной птицы дают бинокулярное зрение, которое помогает двойной фовеа.[2] хищника приспособления для оптимального качества видео (в американской пустельги можете видеть, 2–мм насекомое с крыши 18–м дереве) имеет недостаток в том, что его слабое зрение в условиях низкой освещенности уровень, и он должен насест ночью.[1] хищники могут преследовать мобильных добычу в нижней части их зрительного поля, и, следовательно, не имеют нижнего поля миопии адаптации показало множество других птиц.[1] птицы-падальщики, как стервятники не нужно такое острое зрение, так что Кондор имеет только один фовеа с около 35000 рецепторов мм2. Стервятники, однако обладают высокой физиологической активности многих важных ферментов в соответствии с их далекой ясность видения.[56] [править]

Как и другие птицы исследовали хищники тоже имеют цветные капли масла в их конусах.[51][52][57] , как правило, коричневый, серый и белый оперение этой группе, и отсутствие цветных дисплеев в ухаживание предполагает, что цвет не имеет принципиального значения для этих птиц.[2]

В большинстве хищники видный хребет глаза и его перья распространяется выше и в передней части глаза. Эта "бровь" дает хищных птиц, их отличительные взглядом. Хребет физически защищает глаза от ветра, пыли и мусора и защищает его от чрезмерных бликов. У скопа не хватает этого хребта, хотя расположение перьев над глазами выполняет аналогичные функции; он также обладает темные перья в передней части глаза, которая, вероятно, служат для уменьшения бликов от поверхности воды, когда птица охотится за основу его рациона рыбы.[5]

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Whittow G. Causey. Sensory physiology: vision // Sturkie's Avian Physiology / Güntürkün, Onur. — Academic Press, 1999. — P. 1—18. — 704 p. Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>: название «Sturkie» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Sinclair, Sandra. How Animals See: Other Visions of Our World. — Beckenham, Kent: Croom Helm, 1985. — ISBN 0-7099-3336-3. Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>: название «Sinclair» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Craig R. White, Norman Day, Patrick J. Butler, Graham R. Martin. Vision and Foraging in Cormorants: More like Herons than Hawks? // PLOS ONE. — 2007-07-25. — Т. 2. — Vol. 7. — P. 639. — ISSN 1932-6203. — doi:10.1371/journal.pone.0000639.

- ↑ Graham R. Martin, Gadi Katzir. Visual Fields in Short-Toed Eagles, Circaetus gallicus (Accipitridae), and the Function of Binocularity in Birds // Brain, Behavior and Evolution. — Т. 53. — Vol. 2. — P. 55—66. — doi:10.1159/000006582.

- ↑ 1 2 3 4 5 Jones, Michael P; Pierce Jr, Kenneth E.; Ward, Daniel. Avian vision: a review of form and function with special consideration to birds of prey // Journal of Exotic Pet Medicine. — April 2007. — Vol. 16, № (2). — P. 69—87. Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>: название «Jones» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ David L. Williams, Edmund Flach. Symblepharon with aberrant protrusion of the nictitating membrane in the snowy owl (Nyctea scandiaca) (англ.) // Veterinary Ophthalmology. — 2003-03-01. — Vol. 6, iss. 1. — P. 11–13. — ISSN 1463-5224. — doi:10.1046/j.1463-5224.2003.00250.x.

- ↑ 1 2 Gill, Frank. Ornithology. — New York: WH Freeman and Co, 1995. — ISBN 0-7167-2415-4. Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>: название «Gill» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ William Beebe. The bird, its form and function. — New York, H. Holt and Co., 1906-01-01. — 528 с.

- ↑ 1 2 Brooke, M. de L.; Hanley, S.; Laughlin, S. B. (February 1999).

- ↑ 1 2 Martin, Graham.

- ↑ 1 2 Thomas, Robert J.; Suzuki, M; Saito, S; Tanda, S; Newson, Stuart E.; Frayling, Tim D.; Wallis, Paul D. (2002).

- ↑ THOMAS, ROBERT (2002).

- ↑ Hall, Margaret I. (June 2008).

- ↑ 1 2 Sivak, Jacob G. (2004).

- ↑ 1 2 Nalbach Hans-Ortwin; Wolf-Oberhollenzer, Friedericke; Remy Monika.

- ↑ Bawa, S.R.; YashRoy, R.C. (1974).

- ↑ Bawa, S.R.; YashRoy, R.C. (1972).

- ↑ Hart, NS; Partridge, J.C.; Bennett, A.T.D.; Cuthill, I.C. (2000).

- ↑ The effect of the coloured oil droplets is to narrow and shift the absorption peak for each pigment.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Goldsmith, Timothy H. (July 2006).

- ↑ Wilkie, Susan E.; Vissers, PM; Das, D; Degrip, WJ; Bowmaker, JK; Hunt, DM (1998).

- ↑ https://www.quantamagazine.org/20160712-hyperuniformity-found-in-birds-math-and-physics/

- ↑ 1 2 Varela, F. J.; Palacios, A. G.; Goldsmith T. M. "Color vision of birds" in Ziegler & Bischof (1993) 77–94

- ↑ Bowmaker, J. K.; Martin, G. R. (January 1985).

- ↑ Eaton, Muir D. (August 2005).

- ↑ Williams, David L.; Flach, E (March 2003).

- ↑ Beebe, C. William (1906).

- ↑ Goldsmith, T. H.; Collins, JS; Licht, S (1984).

- ↑ Vorobyev, M.; Osorio, D.; Bennett, A. T. D.; Marshall, N. J.; Cuthill, I. C. (3 July 1998).

- ↑ Muheim, Rachel; Phillips, JB; Akesson, S (August 2006).

- ↑ Greenwood, Verity J.; Smith, EL; Church, SC; Partridge, JC (2003).

- ↑ 1 2 Odeen, Anders; Hastad, Olle (11 February 2013).

- ↑ Andersson, S.; J. Ornborg; M. Andersson (1998).

- ↑ Bright, Ashleigh.; Waas, Joseph R. (August 2002).

- ↑ Lind, Olle; Mitkus, Mindaugas; Olsson, Peter; Kelber, Almut (2013-05-15).

- ↑ Stevens, Martin; Cuthill, Innes.

- ↑ De Valois, Russel L; Morgan, Herman; Snodderly, Max D (1974).

- ↑ Harmening, Wolf M; Nikolay, P; Orlowski, J; Wagner, Hermann J (2009).

- ↑ Jarvis, John R; Abeyesinghe, Siobhan M; McMahon, Claire E; Wathes, Christopher M (2009).

- ↑ Ghim, Mimi M; Hodos, William (2006).

- ↑ Uhlrich, Daniel J; Essock, Edward A; Lehmkuhle, Stephen (1981).

- ↑ Bhagavatula P, Claudianos C, Ibbotson M, Srinivasan M (2009).

- ↑ Mouritsen, Henrik; Gesa Feenders, Miriam Liedvogel, Kazuhiro Wada, and Erich D. Jarvis (2005).

- ↑ Mouritsen, H.; Feenders, G; Liedvogel, M; Kropp, W (2004).

- ↑ Heyers D, Manns M, Luksch H, Güntürkün O, Mouritsen H (2007).

- ↑ Shanor, Karen; Kanwal, Jagmeet (2009).

- ↑ Heyers, Dominik; Manns, M; Luksch, H; Güntürkün, O; Mouritsen, H; Iwaniuk, Andrew (September 2007).

- ↑ Snyder, Allan W.; Miller, William H. (1978).

- ↑ Poitier, Simone; Bonadonna, Francesco; Kelber, Almut; Duriez, Olivier (2016).

- ↑ Gaffney, Matthew F; Hodos, William (2003).

- ↑ 1 2 Reymond, Liz (1985).

- ↑ 1 2 Reymond, Liz (1987).

- ↑ Fischer, Anna Barbara (1969).

- ↑ Martin, Graham (1986).

- ↑ Schematic diagram of retina of right eye, loosely based on Sturkie (1998) 6

- ↑ Bawa, S.R.; YashRoy, R.C. "Vulture retina enzyme distribution and function".

- ↑ Sillman, A. J.; Bolnick, D. A.; Haynes, L. W.; Walter, A. E.; Loew, Ellis R. (1981).