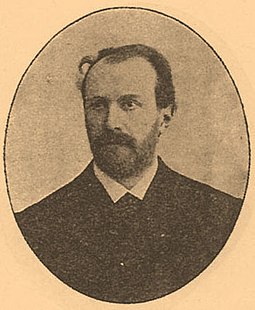

Зелинский, Фаддей Францевич

Фадде́й Фра́нцевич Зели́нский (пол. Tadeusz Stefan Zieliński; 14 сентября 1859 года, д. Скрипчинцы, Киевская губерния — 8 мая 1944 года, Шондорф-ам-Аммерзее, Бавария) — российский и польский антиковед, филолог-классик, переводчик, культуролог, общественный деятель. Профессор Санкт-Петербургского и Варшавского университетов.

Академик Польской Академии наук, почетный академик Российской Академии наук, член-корреспондент Российской, Баварской, Британской Академий наук, Геттингенского научного общества, почётный доктор многих европейских университетов, в частности, Афин, Гронигена, Оксфорда и Сорбонны.

Биография

По происхождению поляк[6][7]. Из дворянского рода, судьба которого прослеживается по документам с XVII в. В 1 пол. XIX в. род обеднел. Дед ученого Адам Зелинский стал арендатором в Киевской губернии, но дал высшее образование своим трем сыновьям. Отец ученого Франц (Франтишек) Зелинский окончил юридический факультет Киевского университета и служил домашним учителем в имении Стефана Грудзинского в Скрипчинцах под Уманью; он женился на одной из дочерей хозяина — Людвике (Луизе).

В четыре года Фаддей (Тадеуш) лишился матери из-за её наследственной чахотки, и двух детей (Тадеуша и Владислава; первая девочка Мария умерла в возрасте года) забрал к себе отец, перешедший на службу в С.-Петербург (1863 г. — год Польского восстания). Впоследствии отец женился на Анне Николаевне Кутузовой, дочери священника русского посольства в Берлине[4]. В 14 лет Фаддей лишился и отца, его стал опекать дядя Алексей.

В десять лет он был отдан в немецкую гимназию при евангелической церкви Св. Анны (Анненшуле), где зарекомендовал себя лучшим учеником и в последнем классе стал помощником преподавателя[4][7]. По её окончании в 1876 г. за успехи в учёбе получил трёхгодичную стипендию для обучения в русской филологический семинарии при Лейпцигском университете, в которой был круглым отличником, благодаря чему продолжил образование в этом же университете, где получил в 1880 году степень доктора философии за диссертацию «Последние годы Второй Пунической войны». Затем занимался исследованиями в библиотеках Мюнхена и Вены и пробыл в Италии и Греции около двух лет. В 1882 г. вернулся в Петербург[4].

В 1883 году защитил магистерскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете[4] и с того же года — приват-доцент на его историко-филологическом факультете[7]. По работе «Членение древнеаттической комедии» (Лейпциг, 1885) в 1887 году защитил диссертацию на степень доктора классической филологии в Дерптском университете[4][8].

С 1887 года преподавал древние языки в Петербургском историко-филологическом институте (по 1904 год[7]), жил там же на профессорской квартире[9]. Осенью того же года стал также экстраординарным, а в 1890 г. ординарным профессором по кафедре классической филологии Санкт-Петербургского университета, которым состоял вплоть до своего отъезда из России в 1922 г. Расцвет педагогической деятельности в столичном университете, по воспоминаниям самого Ф. Ф. Зелинского, пришелся на 1895—1917 гг. 1905 год принес автономию университетам. В 1906—1908 гг. Зелинский был деканом факультета[7].

Согласно воспоминаниям Н. П. Анциферова, Зелинский был одним из наиболее популярных профессоров факультета (М. И. Ростовцев уступал ему), «слушать его собирались студенты всех факультетов»[10]. В начале 1900-х также начал преподавать на Высших женских (Бестужевских) курсах, а с 1906 г. — на Историко-литературных и юридических Высших женских курсах Н. П. Раева[7]. Почетный член Московского университета (1909)[11].

Огромное внимание Зелинский уделял популяризации знаний об античности. Помимо многочисленных публикаций он вел студенческий кружок, куда вкладывал всю свою душу. Профессор получал в работе с молодежью не только радость научного поиска, но и радость общения. По его собственным словам, «мой кружок … усилившись женским элементом, стал очень представительным». Бестужевки и слушательницы курсов Раева («раички») "…никогда не колебались в верности мне… я стал для них поистине «наш Фаддей Францевич»[12]. Многие студентки увлекались научным руководителем, письменно признавались ему в любви, присылали ему локоны волос в письмах. Со своими студентами профессор совершал научные поездки в Грецию, туристические на Южный Урал и т. д., что ещё больше увеличивало авторитет ученого у молодежи, но наживало ему взрослых врагов.

Академическая жизнь Зелинского не была безоблачной. На факультете имели место интриги. Некоторых врагов Зелинский нажил отрицательными рецензиями. Но очень многие завидовали популярности профессора, распространяли порочащие слухи, а порой просто клеветали. Из-за этого в 1912/1913 г. студенческий кружок фактически распался после самоубийства студентки Субботиной (Автобиография, с. 155). Косвенно эта история отразилась в сказке «Каменная нива» (Иресиона: Аттические сказки).

«Весьма значительны заслуги Зелинского по пробуждению в русской интеллигенции интереса к античной культуре, дискредитированной „классическими гимназиями“ Толстого и Делянова», — отмечает И. М. Тронский в ЛЭ[13]. Зелинский считал своими учениками С. Городецкого и А. Блока. А. А. Блок причислял его к «истинно интеллигентным и художественным людям»[4]. Друзьями Зелинского были Вяч. Иванов и И. Анненский. Он лично знал Ф. Сологуба, К. Бальмонта, В. Брюсова, И. Бунина, М. Кузмина, А. Ремизова, а также М. Горького и А. Луначарского. Зелинский интересовался новаторским искусством Айседоры Дункан, произнёс вступительное слово на её вечере в Консерватории 22 января 1913 года, где она в сопровождении оркестра Русского музыкального общества и хора Театра музыкальной драмы исполняла «Ифигению в Авлиде» Глюка. Также он принял участие в судьбе российских последователей Дункан — студии «Гептахор»[7], в связи с чем о нём ходили сплетни[10].

Некоторое время Зелинский состоял постоянным сотрудником в журнале «Филологическое обозрение», который издавался в Москве, а также печатался в воронежском журнале «Филологические записки». В 1921-22 гг. сотрудничал с Петроградским экскурсионным институтом[7].

Революцию 1917 г. Зелинский назвал «великой катастрофой». Но он был счастлив тем, что нашел «третий путь» — не «жалкое существование развалины» в России, и не эмиграция. Он обрел новую родину в только что образованной Польской Республике. В 1918 г. он был впервые приглашён профессором и заведующим кафедрой классической филологии в Варшавский университет. Это была командировка с условием возвращения, иначе, по его словам, «дочь стала бы заложницей» . В 1920—1922 гг. ученый снова работал в России. Об этом времени пишет в своем дневнике М. Н. Рыжкина: «Холод… Мрак… Закутанный в плащ поверх шубы Зелинский. Пятнадцать окоченевших уродов, теряющихся во мраке и составляющих его аудиторию…» (Автобиография, с. 169—170, прим. 172).

В апреле 1922 г. ученый выехал в Польшу[14] для постоянной работы. Как отмечают, в знак признания его заслуг его даже провожал на вокзале нарком просвещения Луначарский[15].

Варшавский университет предоставил учёному квартиру. Зелинский работал в штате университета до 1935 г., и до начала мировой войны в 1939 г. — почётным профессором[7]. В это время он ездит по всей Европе, активно выступает с докладами, получает мировое признание. Являлся членом Германского Археологического института в Риме, Института этрусских исследований во Флоренции, Научного общества во Львове (1920), Варшавского научного общества, Вроцлавского филологического общества и редактором его научного журнала «Эос»[7]. В 1930 г. в Польше рассматривался вопрос о выдвижении Зелинского на Нобелевскую премию по литературе. Зелинский стал прототипом героя одной из повестей крупнейшего польского писателя межвоенного времени Ярослава Ивашкевича (1894—1980), который посвятил ему стихотворение.

В ноябре 1939 г., после гибели Варшавского университета и своей квартиры, Ф. Ф. Зелинский вместе с дочерью Вероникой переехал к сыну Феликсу в Баварию, где бывал с 1922 г. каждое лето. Там же он и умер 8 мая 1944 г., успев завершить 5 и 6 тома «Истории античной религии», материалы к которым в значительной мере погибли в Польше (впервые опубликованы в 1999—2000 гг.).

Семья, личная жизнь

Жена — Луиза Зелинская-Гибель (1863—1923), брак с 1885 г., балтийская немка.

Сын — Феликс Зелинский (1886—1970). С 1920 г. жил в Шондорфе (Бавария) с женой Карин (1891—1964).

Дочери: Людмила (Амата) Зелинская-Бенешевич (1888—1967), жена крупнейшего византиниста Владимира Бенешевича (1874—1938), расстрелянного в СССР; Корнелия Зелинская-Канокога (1889—1970); Вероника (1893—1942).

Внебрачным сыном Зелинского от Веры Викторовны Петуховой был переводчик, филолог-классик и драматург Адриан Пиотровский (1898—1937), также расстрелянный в СССР.

В 1910 г. у Зелинского начался роман с 18-летней слушательницей Бестужевских курсов Соней Червинской, дочерью Петра Петровича Червинского, земского статистика, публициста. Эта любовь стала для ученого новым сильным импульсом к жизни и творчеству. От Софии Петровны Червинской (1892—1978) у Ф. Ф. Зелинского родились дочери Тамара (1913—2005) и Ариадна (1919—2012). Попытка вывезти их в Польшу весной 1922 г. сорвалась. София Петровна с дочерьми, пережив ряд арестов, поселилась в Ростове-на-Дону, где преподавала иностранные языки в университете. Внуком Софии Петровны является Олег Лукьянченко[16], журналист, писатель, редактор, автор ряда статей о своём деде, Фаддее Францевиче[17][18].

Признание

Почётный академик Петербургской АН (11.12.1916[19], член-корреспондент c 04.12.1893[20]; исключён из АН СССР в 1928 году[4], впоследствии восстановлен[7])[21].

Член Польской академии знаний (1907) и Польской Академии литературы (1933). Член-корреспондент Британской (1923) и Афинской академий (1933). Член Баварской, Прусской, Парижской[источник не указан 1533 дня], Чешской, Румынской академий наук.

Почётный доктор университетов Гронингена (1914), Оксфорда, Афин, Львова, Вильно, Брно, Брюсселя, Познани, Ягеллонского университета в Кракове, Варшавы, Сорбонны и др.

Почётный член Московского университета (1909) и Познанского общества друзей наук (1923).

Отмечен Орденами Возрождения Польши III класса (Командор) и II класса (Командор со звездой) (1930), Феникса (Τάγμα του Φοίνικος) II класса (Офицер Золотого креста).

Почётный гражданин Дельф (1933).

Советский филолог А. Ф. Лосев так охарактеризовал Зелинского: «Мой идеал учёного? Думаю, что к идеалу приближается Фаддей Францевич Зелинский, который, во-первых, был в душе поэт-символист, а во-вторых, крупнейший, европейского масштаба, исследователь античности … По-моему, вот это совмещение классика, филолога-классика, поэта и критика замечательно»[22].

Творчество

Информация в этом разделе устарела. |

Больше всего Зелинский занимался исследованием древнегреческой комедии, преимущественно аттической, которой посвящены его работы на русском, польском, немецком и латинском языках:

- «О синтагмах в древнегреческой комедии» (Санкт-Петербург, 1883, магистерская диссертация);

- «De lege Antimachea scaenica» (Санкт-Петербург, 1884);

- «О дорийском и ионическом стилях в древнеаттической комедии» (Санкт-Петербург, 1885);

- «Die Gliederung der Altattischen Komedie» (Лейпциг, 1885);

- «Die Märchenkomedie in Athen» (П., 1885);

- «Quaestiones comicae» (П., 1887) и др.

Ему принадлежат также издания «Царя Эдипа», «Аякса» Софокла и XXI книги Ливия с русскими примечаниями, статьи по критике текста трагедий Софокла и схолий на них (ЖМНП, 1892) и др.

В римской литературе Зелинский фокусировался в основном на Цицероне, Горации, Овидии[23].

В 1890 году в журнале А. А. Хованского «Филологические записки» была опубликована статья Зелинского, посвященная критике и библиографии сочинений Тацита.

Интерес Зелинского сосредоточился главным образом на следующих областях филологического знания:

- Цицерон и его роль в мировой культуре. Наиболее крупные работы его в этой области —

- издание пятой речи Цицерона против Верреса, перевод речей Цицерона (отчасти в сотрудничестве с Алексеевым, Санкт-Петербург, 1903),

- «Цицерон в истории европейской культуры» («Вестник Европы», 1896, февраль),

- «Cicero im Wandel der Jahrhunderte» (Лейпциг, 1897),

- «Уголовный процесс 20 веков назад» («Право», 1901, № 7 и 8),

- «Das Clauselgesetz in Ciceros Reden» (Лейпциг, 1904, Supplementband к «Philologus»).

- Гомеровский вопрос:

- «Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады» (сборник «Χαριστήρια», Санкт-Петербург, 1897),

- «Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse im antiken Epos» (Лейпциг, 1901; Suppl. к «Philologus»)

- «Старые и новые пути в гомеровском вопросе» (ЖМНП, май, 1900).

- История религий:

- «Рим и его религия» («Вестник Европы», 1903),

- «Rom und seine Gottheit» (Мюнхен, 1903),

- «Раннее христианство и римская философия» («Вопросы философии и психологии», 1903),

- «Соперник христианства Гермес, трижды великий» («Вестник Европы», 1904),

- «Hermes und die Hermetik» («Archiv für Religionswis senschaft», 1905).

- История идей и история античной культуры. Большая часть главным образом популярных статей в этой области объединена в сборнике «Из жизни идей» (т. I, Санкт-Петербург, 1905); ср. «Die Orestessage und die Rechtfertigungsidee» («Neue Jahrb. für das class. Alterthum», 1899, № 3 и 5) и «Antike Humanität» (ibid., 1898, 1 и 1902).

- Психология языка.

- «Вильгельм Вундт и психология языка» («Вопросы философии и психологии», 1902).

- Сравнительная история литературы.

- Ряд введений к переводам произведений Шиллера («Семела», «Орлеанская дева»), Шекспира («Комедия ошибок», «Перикл», «Антоний и Клеопатра», «Юлий Цезарь», «Венера и Адонис», «Лукреция») и Байрона («Гяур», «Абидосская невеста», «Осада Коринфа»), вышедшим под общей редакцией С. А. Венгерова.

- К той же области относятся статьи «Мотив разлуки» (Овидий — Шекспир — Пушкин, «Вестник Европы», 1903) и «Die Tragoedie des Glaubens» («Neue Jahrb. für das class. Alterthum», 1901).

- В связи преподаванием в средних школах России им были составлены доклады, напечатанные в «Трудах комиссии по вопросу об улучшении средней школы»: «Образовательное значение античности» (т. VI) и «О внешкольном образовании» (там же, т. VII).

В популярном изложении те же мысли в защиту классического образования были изложены в публичных лекциях Зелинского, изданных под заглавием «Древний Мир и мы» (второе издание в сборнике «Из жизни идей», т. II).

Отличительная черта всех перечисленных трудов Зелинского — блестящее соединение острого анализа и глубокого философского и психологического синтеза[24].

По мнению некоторых исследователей древнегреческого театра, в том числе В. Н. Ярхо и переводчика С. В. Шервинского, переводы Зелинского довольно далеки от оригинала (то же отмечал Н. П. Анциферов[10]). В них, в частности, придавалась анахронистическая психологическая мотивация действий персонажей, что нередко искажало смысл происходящего[25].

Ф. Ф. Зелинский гордился своей причастностью к антиковедению, классической истории, что воспринимал и как особую честь, выпавшую на его долю, и как человеческое счастье[4].

Издания

Ф. Ф. Зелинский является автором более 800 опубликованных работ, преимущественно на русском, польском, немецком, латинском языках.

Переводы античных авторов

- Цицерон, Марк Туллий. Полн. собр. речей в двух томах. Т. 1. СПб., 1901 (второй том не вышел; полного академического издания Речей Цицерона в России нет до сих пор, двухтомник 1962 г. неполон).

- Овидий. Баллады-послания. М., 1913.

- Софокл. Драмы. В 3 т. М., 1914—1915; новое издание: М.: Наука, 1990 («Литературные памятники»).

- Тит Ливий. История Рима от основания Города. Кн. XXI // Историки Рима. М., 1970.

Цикл «Из жизни идей»

- Зелинский Ф. Ф. Из жизни идей. СПб., 1904. 4-е изд.: СПб.: Алетейя, 1995. 464 с.

- Зелинский Ф. Ф. Древний мир и мы. СПб., 1903. 4-е изд.: СПб.: Алетейя, 1997. 416 с.

- Зелинский Ф. Ф. Соперники христианства. СПб., 1907. 2-е изд.: СПб.: Алетейя, 1995. 408 с.

- Зелинский Ф. Ф. Возрожденцы. Пг., 1922. 2-е изд.: СПб.: Алетейя, 1997. 326 с.

Цикл «Античный мир»

- Зелинский Ф. Ф. Античный мир. Т. 1: Эллада. Ч. 1: Сказочная древность. Вып. 1-3. Пг., 1922—1923 = Сказочная древность Эллады. М.: Московский рабочий, 1993. 382 с.; М.-СПб.: Культура, 1994; М.: Директ-Медиа, 2014. 538 с.

- Зелинский Ф. Ф. Независимая Греция. Варшава, 1933 (на польск. яз.; русского перевода нет).

- Зелинский Ф.Ф. Римская Республика. СПб.: Алетейя, 2002 (оригинал: Варшава, 1935).

- Зелинский Ф. Ф. Римская Империя. СПб.: Алетейя, 1999 (оригинал: Варшава, 1938).

Цикл «Религии античного мира»

- Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. Пг., 1918; Киев: Синто, 1993. 128 с.; Paris, 1926; Oxford, 1926; История античных религий. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 и др. изд.

- Зелинский Ф. Ф. Религия эллинизма. Пг., 1922; Томск: Водолей, 1996. 160 с.; М.: Директ-Медиа, 2014. 169 с.

- Зелинский Ф. Ф. Эллинизм и иудаизм // Зелинский Ф. Ф. История античных религий. Т. I—III. СПб.: Квадривиум, 2014. 864 с. (I. Древнегреческая религия; II. Религия эллинизма; III. Эллинизм и иудаизм. — Пер. с польск. Ильи Бея) (оригинал: Варшава, 1927).

- Зелинский Ф. Ф. Религия республиканского Рима / История античных религий. Т. IV. — Пер. с польск. Ильи Бея. СПб.: Квадривиум, 2016. 864 с. (оригинал: Варшава, 1933—1934, в 2 частях).

- Зелинский Ф. Ф. Религия Римской Империи / История античных религий. Т. V. Кн. 1 — Пер. с польск. Ильи Бея. СПб.: Квадривиум, 2018. 400 с.

- Зелинский Ф. Ф. Религия Римской Империи / История античных религий. Т. V. Кн. 2 — Пер. с польск. Ильи Бея. СПб.: Квадривиум, 2018. 560 с.

- Зелинский Ф. Ф. Античное христианство. Торунь, 1999 (на польск. яз.; русского перевода нет).

Прочие сочинения

- Zielinski T. Die Letzten Jahre des zweiten punischer Krieges. Leipzig: Teubner, 1880; Aahen, 1985.

- Зелинский Ф. Ф. О синтагмах в древней греческой комедии. СПб., 1883.

- Зелинский Ф. Ф. О дорийском и ионийском стилях в древней аттической комедии. СПб., 1885.

- Zielinski T. Die Gliederung der altattischen Komoedie. Leipzig: Teubner, 1885.

- Zielinski T. Die Marchenkomodie in Athen. St. Petersburg, 1886.

- Zielinski T. Cicero im Wandel der Jahrunderte. Leipzig: Teubner, 1897; Darmstadt, 1973 (всего вышло 6 изданий).

- Зелинский Ф. Ф. Tragodoumena. Исследования в области развития трагических мотивов, вып.1. СПб., 1919.

- Zielinski T. Tragodumenon libri tres. Krakow, 1925.

- Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб.: Марс, 1995. 384 с.

- Зелинский Ф. Ф. Иресиона: Аттические сказки. В 4-х выпусках. Пг., 1921—1922; Аттические сказки. СПб.: Алетейя, 2000. 190 с.

- Зелинский Ф. Ф. Мифы трагической Эллады. Минск: Вышэйшая школа, 1992. 368 с. (вариант книги: Сказочная древность Эллады).

- Зелинский Ф. Ф. Автобиография // Древний мир и мы. Классическое наследие в Европе и России. Альманах. Вып. 4. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 46-197.

- Zielinski T. Kultura i rewolucja: Publicystyka z lat 1917—1922. Warszawa, 1999.

- Зелинский Ф. Ф. Софокл и его трагедийное творчество. СПб.: Алетейя, 2017 («Новая античная библиотека»)

- Зелинский Ф. Ф. Гермес и герметика I. Герметический Корпус / Перевод с немецкого Г. А. Борисовой // Эбелинг Ф. Тайная история Гермеса Трисмегиста: герметицизм с древности до наших дней / под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Изд-во РХГА, 2020. — С. 276—321.

- Зелинский Ф. Ф. Гермес и герметика II. Происхождение герметизма / Перевод с немецкого Г. А. Борисовой // Эбелинг Ф. Тайная история Гермеса Трисмегиста: герметицизм с древности до наших дней / под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Изд-во РХГА, 2020. — С. 322—353.

Библиография

- Список трудов проф. Ф. Ф. Зелинского, изданный ко дню 25-летия его преподавательской деятельности его учениками (1884—1909). СПб., 1909 (№ 1-312);.

- Перечень трудов проф. Ф. Ф. Зелинского с 1908 г. // Гермес. 1914. № 3, с.84-87 (№ 313—421).

Наиболее полная библиография Ф. Ф. Зелинского опубликована Г. Пьянко в Польше: Meander. 1959. Rok 14. S. 441—461.

Примечания

- ↑ 1 2 Tadeusz Zieliński // Brockhaus Enzyklopädie (нем.)

- ↑ 1 2 Tadeusz Stefan Zieliński // Internetowy Polski Słownik Biograficzny (пол.)

- ↑ Литераторы Санкт-Петербурга. ХХ век / под ред. О. В. Богданова

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 http://vestnik.yspu.org/releases/2011_3g/05.pdf

- ↑ Deutsche Nationalbibliothek Record #116988746 // Gemeinsame Normdatei (нем.) — 2012—2016.

- ↑ Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944). Санкт-Петербургские антиковеды. Центр антиковедения СПбГУ (centant.spbu.ru). Дата обращения: 30 апреля 2013.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Биографика СПбГУ

- ↑ Текст диссертации Studien zur gliederung Der Altattischen Komodie

- ↑ Ендольцев Ю. Императорский историко-филологический институт. Нева, №7. magazines.russ.ru (2003). Дата обращения: 30 апреля 2013.

- ↑ 1 2 3 Глава I. Профессора ::: Анциферов Н. П. — Из дум о былом Воспоминания о ГУЛАГе :: База данных :: Авторы и тексты

- ↑ Летопись Московского университета

- ↑ Зелинский Ф. Ф. Воспоминания // Древний мир и мы. Альманах. Вып. 4. СПб., 2012. С. 151.

- ↑ http://slovari.yandex.ru/~книги/Лит.%20энциклопедия/Зелинский%20Ф.%20Ф./ (недоступная ссылка)

- ↑ М. Мальков «ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ И ТАДЕУШ ЗЕЛИНЬСКИЙ»

- ↑ Вертикаль жизни Фаддея Зелинского. Продолжение исследования | Статьи | Главная | Научный журнал

- ↑ Лукьянченко Олег Алексеевич | Союз pоссийских писателей. Дата обращения: 15 апреля 2019.

- ↑ rostov_80_90. Маркиз и другие. Дворянские корни ростовского "неформала". Неизвестный Ростов (26 февраля 2010). Дата обращения: 15 апреля 2019.

- ↑ Lib.ru/Классика: Лукьянченко О.. Вертикаль жизни Фаддея Зелинского. az.lib.ru. Дата обращения: 15 апреля 2019.

- ↑ Историко-филологическое отделение (по разряду классической филологии и археологии)

- ↑ Отделение русского языка и словесности (по разряду изящной словесности)

- ↑ Профиль Зелинского на официальном сайте РАН

- ↑ Студенческий меридиан. № 8. 1988. С. 24

- ↑ http://www.ptta.pl/pef/pdf/suplement/zielinski.pdf

- ↑ Зелинский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Виктор Ярхо. Ф.Ф.Зелинский - переводчик Софокла // Библиотека Максима Мошкова.

Литература

- Srebrny S. Tadeusz Zielinski // Eos. 1947. Vol. 42. P. 5-65.

- Tadeusz Zielinski (1859—1944): Spuren und Zeugnisse seines Lebens und Wirkens aus suddeutschen Bestanden. — Torunii, 2009.

- Lukianchenko O. Nieznane karty biografii Tadeusza Zielinskiego: Korespondencja Faddieja Francewicza (Tadeusza) Zielinskiego z najmladsza corka Ariadna // Новая Польша. Wydanie specjalne 2005—2011. — C. 5—14.

- Lukianchenko O. Tadeusz Zielinski. Nieznane karty biografii // Tadeusz Zielinski (1859—1944). W 150 rocznice urodgin. IBI «Artes Liberales» UW, Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN. — Warszawa, 2011. — С. 55—191.

- Абданк-Коссовский Вл. Юбилей проф. Ф. Ф. Зелинского // Возрождение.— Париж, 1930.— 3 июня (№ 1827).— С. 3.

- Аксер Е. Тадеуш Зелинский среди чужих // Древний мир и мы. Альманах. — Вып. 4. — СПб., 2012. — С. 12—23.

- Альбрехт М. фон Наводя мосты между культурами и народами: филолог Ф. Ф. Зелинский // Древний мир и мы. Альманах. — Вып. 4. — СПб., 2012. — С. 24—31.

- Волгин В. Тад. Зелинский о своих воспоминаниях: (Письмо из Варшавы) // Сегодня.— Рига, 1925.— 10 декабря (№ 278).— С. 3.

- Гаврилов А. К. Фаддей Францевич Зелинский в контексте русской культуры // Древний мир и мы : Альманах. — Вып. 4. — СПб., 2012. — С. 32—45.

- Ганфман М. Ф. Ф. Зелинский — журналист // Сегодня.— Рига, 1930.— 25 мая (№ 144).— С. 2.

- Геремек Х.[пол.] Дневник Ф. Ф. Зелинского 1939—1944 гг. // Древний мир и мы : Альманах. — Вып. 4. — СПб., 2012. — С. 198—220.

- Гусейнов Г. Ч. «…И ты стоскуешься по белым храмам и душистым рощам…». О жизни и книгах Фаддея Францевича Зелинского // Сказочная древность Эллады / Ф. Ф. Зелинский. — М., 1993. — С. 3—14.

- Диль Э., проф. Профессор Фаддей Францевич Зелинский: (К 50-летию научной деятельности) // Сегодня.— Рига, 1930.— 25 мая (№ 144).— С. 2.

- Добронравин Н. А. Древнегреческая трагедия в Новой Европе, или судьба Фаддея Зелинского // Возрожденцы / Ф. Ф. Зелинский. — СПб., 1997. — С. 319—323.

- К. З. Памяти Фаддея Францевича Зелинского // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1959.— 21 декабря (№ 17077).— С. 3, 4.

- Лукьянченко О. А. Вертикаль жизни (наброски к биографии Ф. Ф. Зелинского) // Римская Республика / Ф. Ф. Зелинский. — СПб., 2002. — С. 5—22.

- Лукьянченко О. Фаддей Зелинский в переписке с младшей дочерью Ариадной: Неизвестные страницы биографии // Новая Польша. — 2009. — № 7/8. — C. 51—59. — электронная версия: http://www.novpol.ru/index.php?id=1179

- Лукьянченко О. Фаддей Зелинский: судьба литературного наследия // Новая Польша. — 2014. — № 5. — C. 25—35. — Электронная версия http://novpol.ru/index.php?id=2073

- Лукьянченко О. Ф. Ф. Зелинский и его «История античных религий» // История античных религий / Ф. Ф. Зелинский. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — С. 3—12.

- Приложение к биографическому очерку о Ф. Ф. Зелинском, написанное его дочерью Ариадной Фаддеевной // Римская Республика / Ф. Ф. Зелинский. — СПб., 2002. — С. 425—436.

- Червинская А. Ф. Из пережитого (журнальный вариант) // Ковчег. — 2005. — № VII—VIII, электронная версия: http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_7_52.html; http://www.kovcheg-kavkaz.ru/issue_9_108.html

- Ярхо В. Н. Ф. Ф. Зелинский — переводчик Софокла // Драмы / Софокл ; пер. Ф. Ф. Зелинского ; изд. подг. М. Л. Гаспаров, В. Н. Ярхо ; отв.ред. М. Л. Гаспаров. — М. : Наука, 1990. — Приложения. — С. 509—541. — 608 с. — (Литературные памятники / Академия наук СССР ; председатель редколлегии Д. С. Лихачёв).

Ссылки

- Потехина И. П. Зелинский (Zieliński) Фаддей (Tadeusz Stefan) Францевич // Биографика СПбГУ

- Зелинский, Фаддей Францевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Зелинский, Фаддей Францевич в библиотеке Максима Мошкова

- Зѣлинскій Ѳ. Венера и Адонисъ. Шекспир В. Полное собрание сочинений / Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Брокгауз-Ефрон , 1903. Т. 5. С. 332—339. rus-shake.ru; archive.org. Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.

- Зѣлинскій. Комедія ошибокъ. Шекспир В. Полное собрание сочинений / Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. Т. 1, 1903. С. 53—67. rus-shake.ru; archive.org. Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.

- Родившиеся 14 сентября

- Родившиеся в 1859 году

- Родившиеся 14 апреля

- Родившиеся в Каневском уезде

- Умершие 8 мая

- Умершие в 1944 году

- Умершие в Баварии

- Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета

- Преподаватели Петербургского историко-филологического института

- Преподаватели Бестужевских курсов

- Преподаватели Варшавского университета

- Ученики Анненшуле

- Выпускники Лейпцигского университета

- Выпускники Императорского Санкт-Петербургского университета

- Выпускники Императорского Дерптского университета

- Выпускники Тартуского университета

- Выпускники Венского университета

- Персоналии по алфавиту

- Учёные по алфавиту

- Доктора философии

- Кавалеры Командорского креста со звездой ордена Возрождения Польши

- Кавалеры Командорского креста ордена Возрождения Польши

- Великие командоры греческого ордена Феникса

- Почётные доктора университета имени Адама Мицкевича в Познани

- Почётные доктора Ягеллонского университета

- Почётные доктора Брюссельского свободного университета

- Почётные доктора Гронингенского университета

- Почётные доктора Афинского университета

- Историки по алфавиту

- Историки Российской империи

- Антиковеды Российской империи

- Антиковеды Польши

- Эллинисты

- Филологи Российской империи

- Почётные доктора вузов Бельгии

- Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета

- Деканы Санкт-Петербургского государственного университета

- Русские эмигранты первой волны в Польше

- Русские эмигранты первой волны в Германии

- Члены-корреспонденты Петербургской академии наук

- Почётные члены Петербургской академии наук

- Члены-корреспонденты Румынской академии

- Члены-корреспонденты Британской академии

- Члены Гёттингенской академии наук

- Члены Афинской академии

- Члены Прусской академии наук

- Члены Баварской академии наук

- Члены Польской академии знаний

- Члены Польской академии литературы

- Члены Чешской академии наук и искусств

- Члены Германского археологического института

- Почётные члены Московского университета

- Почётные доктора Венского университета

- Почётные доктора Оксфордского университета

- Почётные доктора Парижского университета

- Почётные доктора Львовского университета

- Почётные доктора Вильнюсского университета

- Почётные доктора Варшавского университета

- Почётные доктора университетов Нидерландов

- Номинанты Нобелевской премии по литературе

- Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона

- Авторы Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона

- Командоры греческого ордена Феникса

- Филологи-классики