Кант, Иммануил: различия между версиями

| [непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |

Retimuko (обсуждение | вклад) стиль |

Pplex.vhs (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |

||

| Строка 1: | Строка 1: | ||

{{Перенаправление|Кант}} |

{{Перенаправление|Кант}} |

||

{{Философ |

|||

| имя = Иммануил Кант |

| имя = Иммануил Кант |

||

| оригинал имени = {{lang-de|Immanuel Kant}} |

| оригинал имени = {{lang-de|Immanuel Kant}} |

||

| Строка 30: | Строка 30: | ||

| викицитатник = |

| викицитатник = |

||

}} |

}} |

||

'''Иммануи́л |

'''Иммануи́л Кант''' ({{lang-de|Immanuel Kant}} {{IPA|[ɪˈmaːnu̯eːl ˈkant]}}; [[22 апреля]] [[1724 год|1724]], [[Кёнигсберг]], [[Пруссия]] — [[12 февраля]] [[1804 год|1804]], там же) — немецкий [[философ]], родоначальник [[Немецкий идеализм|немецкой классической философии]], человек, оказавший широчайшее влияние на историю современной западной философии. Написал ставший важнейшим и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «[[Критика чистого разума]]»{{sfn|Scruton|2001|c=16}}. Идейный вдохновитель философской школы [[Неокантианство|неокантианства]]. |

||

Творчество Канта условно разделяют на два периода: докритический (1746—1770) и критический (начиная с 1780). Между ними находится так называемый «период молчания», когда Кант не издаёт важных работ, но набрасывает материал для будущей «критики». Докритический период — время, когда выходят натурфилософские и естественнонаучные труды. В течение же критического период были написаны труды, определившие мыль Канта и ставшие основой его философии, а именно: |

|||

* «[[Критика чистого разума]]» (1781 и 1787) |

|||

* «[[Критика практического разума]]» (1788) |

|||

* «[[Критика способности суждения]]» (1790) |

|||

И ряд менее значимых работ{{sfn|Румянцева|2015|с=20—21}}. |

|||

== Биография == |

== Биография == |

||

Мать Канта, Анна Регина Рейтер<ref> [http://www.koenigsberg-is-dead.de/I_Cosmopolis.html Cosmopolis] 23.04.2001. Обследовано=24.07.2009}</ref> (1697—1737) родилась в [[Кёнигсберг]]е в семье переселенцев из [[Бавария|баварского]] города [[Нюрнберг]]а. Отец Канта, Иоганн Георг Кант (1682—1746), был немецким мастером упряжи из [[Мемель|Мемеля]], в то время самого северо-восточного города [[Пруссия|Пруссии]] (ныне [[Клайпеда]], [[Литва]]). Считается, что предки Канта по отцовской линии получили свою фамилию от [[Литва|литовской]] деревни Кантвагген (ныне часть [[Прекуле]]) и имели [[Курши|куршское]] происхождение<ref>R.K. Murray, «The Origin of Immanuel Kant’s Family Name», ''Kantian Review'' '''13'''(1), March 2008, pp. 190-93.</ref><ref>Rosa Kohlheim, Volker Kohlheim, ''Duden — Familiennamen: Herkunft und Bedeutung von 20.000 Nachnamen'', Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, Mannheim 2005, p. 365.</ref>. |

|||

=== Детство и юность (1724—1740) === |

|||

Иммануил с самого детства отличался слабым здоровьем. Его мать старалась дать сыну максимально качественное образование. Она поощряла в сыне любознательность и фантазию. До конца жизни Кант вспоминал о матери с большой любовью и благодарностью. Отец же воспитал в сыне любовь к труду{{sfn|Гулыга|2005|с=16}}. Под попечением доктора [[теология|теологии]] Ф. А. Шульца, заметившего в нём одарённость, окончил престижную гимназию {{нп2|Фридрихс-Коллегиум|«Фридрихс-Коллегиум»|de|Collegium Fridericianum}}, а затем в 1740 году поступил в [[Кёнигсбергский университет]]. Там было 4 факультета — теологический, юридический, медицинский и философский. Неизвестно точно, какой факультет выбрал Кант. Сведений об этом не сохранилось. Биографы разнятся в своих предположениях{{sfn|Гулыга|2005|с=17}}. Интерес к философии у Канта проснулся благодаря профессору Мартину Кнутцену. Кнутцен был [[Пиетизм|пиетистом]] и [[Вольфианцы|вольфианцем]], увлечённым английским естествознанием. Именно он вдохновил Канта на написание работы по физике{{sfn|Гулыга|2005|с=18}}. |

|||

==== Семья и раннее детство ==== |

|||

Эту работу Кант начал на четвёртом году учёбы. Она шла медленно. У молодого Канта было мало знаний и навыков. Он был беден. Его мать к тому времени умерла, а отец еле сводил концы с концами. Кант подрабатывал уроками; кроме того, ему старались помогать богатые одноклассники{{sfn|Гулыга|2005|с=18}}. Также помог ему пастор Шульц и родственник по материнской линии, дядя Рихтер. Есть сведения, что именно Рихтер взял на себя большую часть расходов по опубликованию дебютной работы Канта — «Мысли об истинной оценке живых сил». Кант писал её 3 года и 4 года печатал. Работа была полностью допечатана лишь в 1749 году. Работа Канта вызвала различные отклики; среди них было немало критики{{sfn|Гулыга|2005|с=18—19}}. |

|||

Иммануил Кант{{Ref+|При рождении ему было дано имя [[Эммануэль]], которое он позже заменил на известное нам «Иммануил», полагая, что это более верная передача еврейского {{lang-he|עִמָּנוּאֵל}}, что переводится на русский как «С нами Бог». Известно, что Кант весьма гордился своим именем и часто рассказывал о его значении своим знакомым{{sfn|Kuehn|2014|c=24}}. Биограф Канта Людвиг Боровски выдвигал ошибочное предположение, что первоначальная фамилия Канта — «Cant», позже заменённая им самим на «Kant»{{sfn|Кассирер|1997|c=16}}.|ком.}} родился 22 апреля 1724 года в городе [[Кёнигсберг]], [[Пруссия]]. Его отец — Иоганн Георг Кант — был мастером изготовления упряжек, переехал в Кёнигсберг из [[Тильзит]]а{{Ref+|Сам Кант полагал, что его дед мигрировал в Тильзит из Шотландии, однако, как представляется исследователю Канта [[Кассирер, Эрнст|Эрнсту Кассиреру]], эти сведения могут быть заблуждением{{sfn|Кассирер|1997|c=16}}.|ком.}}. А мать Иммануила, Анна Регина Рейтер, была дочерью другого мастеря упряжки{{sfn|Kuehn|2014|c=24}}. Георг Кант владел домашней мастерской, где и работал. Семья не была слишком богатой, однако пользовалась определённым местом в общественной иерархии. Кант по праву своего рождения стал членом [[гильдии]] мастеров упряжки, к которой относился Георг. Семья жила в трёхэтажном доме на окраине города. Иммануил был четвёртым ребёнком Георга и Анны, но к его рождению в живых осталась только его пятилетняя сестра. Из пяти рожденный после Иммануила детей только трое пережили раннее детство{{sfn|Kuehn|2014|c=28}}. Ни с кем из них философ особенно близок не был{{sfn|Kuehn|2014|c=34}}{{Ref+|С единственным оставшимся в живых братом Кант общался мало, часто не находя времени отвечать на его письма. И всё же он старался помогать членам своей семьи по мере возможности{{sfn|Kuehn|2014|c=34}}.|ком.}}. |

|||

Семья Иммануила была религиозной, особенно это касалось Регину, которая являлась [[Пиетизм|пиетисткой]] — движение внутри [[Лютеранство|лютеранства]], распространённое среди малообразованных горожан Кёнигсберга в те времена{{sfn|Kuehn|2014|c=34}}{{sfn|Scruton|2001|c=1}}. Пиетистские общины подвергались дискриминации со стороны [[Православие|православного]] духовенства и администрации города. Пиетисты были в упадке после прибытия в город {{iw|Шульц, Франц (богослов)|Франца Шульца|de|Franz Albert Schultz}}, немецкого богослова, который был знаком с семьёй Канта, часто приходил к ним в гости. Иммануил вместе со своими братьями и сёстрами посещал библейские уроки Шульца{{sfn|Kuehn|2014|c=37}}. Кант уважал образ жизни своих родителей, однако это не связано с теологией. Нет также оснований полагать, что раннее знакомство с пиетизмом оставило какой-либо значительный след на последующем мировоззрении и философии Канта{{sfn|Kuehn|2014|c=39—40}}. Окраины Кёнигсберга небыли безопасным местом для жизни. Наводнения, пожары и прочие бедствия часто преследовали жителей. Старый дом семьи Кантов сгорел в 1769 году{{sfn|Kuehn|2014|c=58}}. |

|||

Из-за смерти отца завершить учёбу ему не удаётся и, чтобы прокормить семью, он на 10 лет становится домашним учителем в Юдшене (ныне Веселовка). Именно в это время, в 1747—1755 годы, он разработал и опубликовал свою [[Гипотеза Канта|космогоническую гипотезу]] происхождения [[Солнечная система|Солнечной системы]] из первоначальной [[туманность|туманности]]. |

|||

В 1755 году Кант защищает диссертацию и получает докторскую степень, что даёт ему право преподавать в университете. Для него наступил сорокалетний период преподавательской деятельности. |

|||

При рождении Иммануила семья жила относительно благополучно, однако дела семьи пошли на спад по мере взросления мальчика. 1 марта 1729 умер его дед и семье пришлось взять взять ответственность за его бизнес. В 1733 году вся семья переехала в дом требующей ухода бабушки Иммануила, которая потеряла средства к жизни после смерти своего супруга. На новом месте финансовое состояние Кантов постоянно ухудшалось; этому способствовал и возраст Георга, и возросшая конкуренция. В 1730-х и 40-х годах Георгу стало слишком тяжело зарабатывать деньги, он не мог позволить дорогое и плотное питание. Тем не менее, во взрослом возрасте Иммануил Кант, исходя из рассказов знакомых, был благодарен воспитанию, полученному в своём доме. Он описывал своих родителей как честных, «нравственных и порядочных людей». Описывая свою мать, она предстала в глазах Канта как правоверную и заботливую женщину, «заложившую первый росток добра» в личность Канта. В 1735 году умерла его бабушка, а 18 декабря 1737 — и Регина Рейтер в возрасте 40 лет{{sfn|Kuehn|2014|c=29—33}}. Со смертью матери денежная ситуация в семье продолжала стремительно идти ко дну. В 1740 году дом семьи начал значился «бедным», что позволило платить иметь более удобную налоговую ставку. Они получали помощь от других людей и родственников, в частности они получали дрова от благотворителей. Несмотря на вышеизложенное, будущий переписчик Иммануила Канта — {{iw|Васянски, Эхргот|Эхргот Васянски|de|Ehregott Andreas Wasianski}} — отметил, что семья была значительно бедна, но не настолько, чтобы остро нуждаться в чём-либо{{sfn|Kuehn|2014|c=33—34}}. |

|||

Во время [[Семилетняя война|Семилетней войны]] с 1758 по 1762 год Кёнигсберг находился под юрисдикцией российского правительства, что нашло отражение в деловой переписке философа. В частности, прошение на должность ординарного профессора в 1758 году он адресует императрице [[Елизавета Петровна|Елизавете Петровне]]. Письмо до неё так и не дошло, а затерялось в губернаторской канцелярии. Вопрос о кафедре был решён в пользу другого претендента — на том основании, что тот был старше и по годам, и по преподавательскому стажу. |

|||

==== Школьные годы ==== |

|||

Период господства Российской империи над Восточной Пруссией был наименее продуктивным в творчестве Канта: за все годы из-под пера философа вышли лишь несколько [[эссе]], посвящённых [[Землетрясение|землетрясениям]], но сразу же после его окончания Кант издал целую серию работ. |

|||

[[Файл:ID003743 B175 FriedrichsCollegium.jpg|мини|Вид на Фридрихс-Коллегиум]] |

|||

Иммануил Кант непродолжительное время обучался в окраинной школе при хосписе Святого Георгия. Франц Шульц находил Канта способным ребёнком и порекомендовал родителям перевести ребёнка для изучения богословия в престижную гимназию, в так называемый «{{iw|Фридрихс-Коллегиум|Фридрихс-Коллегиум|en|Collegium Fridericianum}}». Летом 1732 года восьмилетний Иммануил перевёлся в это учебное заведение, известное своей пиететской направленностью. Дети в нём обучались христианским ценностям, в учёбе ставился упор на гуманитарные науки. Его выходцы готовились к высоким церковным и гражданским должностям, поэтому для многих бедных семей Коллегиум был своего рода «социальным лифтом». Иммануил был занят школьными делами большую часть школьного периода жизни; практически большую часть учебного года не было никаких выходных, кроме как в воскресенье. Внутренняя разбивка на классы мешала детям заводить прочные отношения друг с другом. В гимназии Кант изучал древние языки и Библию, философию, логику и прочие предметы. Ему тяжело давалась теология, но, тем не менее, по выходе из гимназии он обладал обширными знаниями в этой области. Там он получил знания о древнегреческой философии и литературе, в частности студенты читали хрестоматию [[Геснер, Иоганн Матиас|Иоганна Геснера]], в которой содержались отрывки [[Аристотель|Аристотеля]], [[Геродот]]а, [[Ксенофонт]]а, [[Плутарх]]а и других философов. Также изучению подлежали древнегреческие литераторы: [[Гомер]], [[Пиндар]] и [[Гесиод]]{{sfn|Kuehn|2014|c=45—48}}. |

|||

Кант хорошо владел [[Латинский язык|латынью]] и между 1739 годом и сентябрём 1740 он вместе со своими товарищами свободно читали классических авторов во внеурочное время. На протяжении всей жизни он высоко ценил творчество древних авторов, среди которых находились [[Луций Анней Сенека|Луций Сенека]], [[Лукреций]] и [[Гораций]]. Даже в преклонном возрасте он мог цитировать по памяти многих авторов. Интерес к древней литературе подогревался учителем латыни, которого Кант очень почитал. Уроки каллиграфии ему нравились наименее всех других, по ним он регулярно получал низкие отметки. Возможно, Кант умел по меньшей мере читать тексты на французском языке, поскольку посещал необязательный курс французского языка в гимназии. Он не имел больших навыков английского языка; он не входил ни в программу гимназии, ни в программу университета, в который поступит Кант{{sfn|Kuehn|2014|c=48—50}}. |

|||

В течение нескольких лет пребывания русских войск в Кёнигсберге Кант держал у себя на квартире несколько молодых дворян в качестве пансионеров и познакомился со многими русскими офицерами, среди которых было немало мыслящих людей. Один из офицерских кружков предложил философу читать лекции по физике и физической географии (Иммануил Кант после своего отказа весьма интенсивно занимался частными уроками: он преподавал даже фортификацию и пиротехнику)<ref>[http://shkolazhizni.ru/culture/articles/28147/ Как служили России Иммануил Кант и его потомки?] ШколаЖизни.ру</ref>. |

|||

Уже взрослый Иммануил Кант с тревогой относился к своей гимназии и с «ужасом и страхом» вспоминал об этом, приравнивая своё школьное образование к рабству. Он критически описывал такие моменты воспитания, как необходимость вести так называемый «учёт души» — эссе, в котором каждый ученик регулярно должен был описывать своё душевное состояние. Он говорил, что подобное «наблюдение за собой» приводит к помешательству. Атмосфера строгости и наказаний царила в заведении, хотя сам Иммануил, вероятно, не подвергался частым наказаниям, поскольку практически по всем предметам имел высокие баллы. И всё же он плохо отзывался обо всех своих учителях, за исключением учителя латыни, вспоминал жестокость и телесные наказания в отношении учащихся{{sfn|Kuehn|2014|c=45}}{{sfn|Kuehn|2014|c=51—52}}. В конечном итоге зрелый Кант отверг пиетиетскую доктрину, связывая её с «рабским мышлением»{{sfn|Kuehn|2014|c=53}}. Иммануил окончи Фридрихс-Коллегиум в 1740 году. В том же году Кёнигсберг посещал король Пруссии [[Фридрих II (король Пруссии)|Фридрих II]] для своей инаугурации{{sfn|Kuehn|2014|c=59}}. |

|||

Естественнонаучные и философские изыскания Канта дополняются «политологическими» опусами; так, в трактате «К вечному миру» он впервые прописал культурные и философские основы будущего объединения [[Европа|Европы]] в семью просвещённых народов. |

|||

=== Студенчество (1740—1755) === |

|||

С 1770 года принято вести отсчёт «критического» периода в творчестве Канта. В этом году в возрасте 46 лет он назначен профессором логики и метафизики [[Кёнигсбергский университет|Кёнигсбергского университета]], где до 1797 года преподавал обширный цикл дисциплин: философских, математических, физических. |

|||

==== Университетская жизнь ==== |

|||

[[Файл:Albertina.jpg|мини|слева|Изображение Кёнигсбергского университета на открытке 19 века]] |

|||

Поступив в [[Кёнигсбергский университет]] в 16 лет{{sfn|Scruton|2001|c=2}}, Кант впервые за долгие годы испытал свободу в учении. После этого съехал из родительского дома и поселился в собственном жилье. Став студентом, Кант приобретает статус «гражданина академии», который тогда действовал в Пруссии. Это означало, что Кант отныне находится под юрисдикцией университета и фактически не должен исполнять повеления властей города или государства. Он также освобождался от воинской службы. Официальное зачисление в реестр студентов свершилось 24 сентября 1740{{Ref+|При занесении его имени в реестр, ректор университета ошибся, написав фамилию Канта как «Kandt», вместо Kant{{sfn|Kuehn|2014|c=61}}.|ком.}}. Фактически это означало переход из гильдии ремесленников в гильдию учёных, которые были значительно ближе к знати, чем простые торговцы. Становясь студентом, каждый должен был принести присягу на верность стране и религии, а к такой присяге допускались лишь [[Лютеранство|лютеране]], и чуть позже [[Реформатство|реформаторы]]. Кант же был освобождён от такой процедуры и был зачислен в студенты с обещанием подчиняться правилам. Поступая на факультет, Кант должен был выступить перед [[деканат]]ом и показать свои знания в области логики, древней литературы, чтении [[Моисей|Моисея]] и двух [[Евангелие|Евангелий]] в оригинале и общей эрудиции. Он успешно справился со вступительным испытанием. Точно неизвестно, на какую специальность поступил Кант, однако философию преподавали всем студентам вне зависимости от их интересов. Студент нашёл своё увлечение в философии и сильно преуспел в ней. Он давал уроки философии некоторым студентам и даже имел с этого некоторый доход. В университете он познакомился с {{iw|Вломер,Иоганн |Иоганном Вломером|de|Johann Heinrich Wloemer}}, с которым в одно время делил квартиру. В те времена молодой философ жил весьма экономно, но не испытывал нужны в чём либо, а многие потребности, такие как обновление одежды, если Кант не имел возможности приобрести её сам, на себя брал студенческий коллектив. Учёба для него была превыше всего, в розыгрышах, пьянках, драках и прочих развлечениях студенческой жизни он не участвовал. Ещё в студенческие годы многие новые ученики предпочитали держаться Канта, помогавшего им в учёбе. Многие младшекурсники уважали и брали пример с Канта. На тот период жизни пришлось увлечение Канта философией [[Монтень, Мишель де|Мишель де Монтень]], многие отрывки из которого он знал наизусть. Редким развлечением была игра со своими друзьями в [[бильярд]], в который он часто играл и выигрывал деньги{{sfn|Kuehn|2014|c=61—64}}. Кант посещал даже лекции по теологии от Шульца, он стремился к любому знанию, даже не связанному с его непосредственными интересами. Он слушал лекции {{iw|Кипке, Иоганн|Иоганн Кипке|de|Johann David Kypke}}, а его работы в области философии оставили впечатлили Канта{{sfn|Kuehn|2014|c=72, 75}}. Одним из самых известных и почитаемых философов, у которых учился Кант, был [[Кнутцен, Мартин|Мартин Кнутцен]]. Несмотря на то, что Кнутцен ни разу не упоминается в трудах Иммануила Канта, принято считать, что он оказал значительное влияние, наибольшее из всех его университетских преподавателей. Он любил своего преподавателя больше всех остальных и не пропустил ни одного занятия{{sfn|Kuehn|2014|c=78}}. В 1738 Кнутцен предсказал падение кометы зимой 1944 года и, когда это произошло, он мгновенно стал знаменитостью далеко за пределами Кёнигсберга. В этом году был издан его труд «Rational Thoughts on the Comets». Это подтолкнуло Канта к науке и, вероятно, послужило в будущем источников вдохновения для книги «Всеобщая естественная история и теория небес». Иммануил Кант увлечённо следил за академическими диспутами вокруг предсказания Кнутцена, что вместе с изложенным ранее развило у мыслителя интерес к [[Космогония|космогонии]]{{sfn|Kuehn|2014|c=83}}. Кроме того, именно Кнутцен познакомил Канта с трудами [[Ньютон, Исаак|Исаака Ньютона]]{{sfn|Кассирер|1997|c=26}}. Сам Кнутцен при этом не придавал Канту большого значения. Перечисляя выдающихся учеников в переписке с [[Эйлер, Леонард|Эйлером]], он ни разу не упомянул имя Иммануила Канта{{sfn|Kuehn|2014|c=88—89}}. |

|||

==== Начало творчества ==== |

|||

[[Файл:Thoughts on the True Estimation of Living Forces (German edition).jpg|мини|справа|Обложка немецкого издания первого труда И. Канта]] |

|||

Разум Канта «созрел» в 1744 году, когда он берётся за написание своей первой работы — {{iw|Мысли об истинной оценке живых сил|Мысли об истинной оценке живых сил|en|Thoughts on the True Estimation of Living Forces}}. Кант публикует эту работу независимо, в то время как имел шанс написать её на латыни и представить как магистерскую диссертацию, однако, обходя барьеры академического рецензирования, пишет её на немецком языке в весьма надменном тоне, намереваясь посягнуть на авторитет [[Ньютон, Исаак|Ньютона]] и [[Лейбниц, Готфрид Вильгельм|Лейбница]]. Вероятно, он преследовал цель привлечь внимание к своей персоне, а не добиться успеха в академическом сообществе{{sfn|Kuehn|2014|c=86—87}}, хотя некоторые комментаторы Канта ложно приняли эту работу за его диссертацию, в то время как до защиты диссертации Канту оставалось по меньшей мере 10 лет{{sfn|Schӧnfeld|2000|с=18}}. Произведение было окончено к 1746 году, когда Канту было 22 года, а следующем году он написал введение и предисловие к труду{{sfn|Schӧnfeld|2000|с=3—4}}. Кант выставил произведение на рецензирование ещё в 1746 году и оно было одобрено, но произведение было ифициально опубликовано с опозданием в 1749. В своём труде Кант исследует феномен [[Сила|силы]] в физике с точки зрения [[Метафизика|метафизики]], полагая, что любая подобная проблема должна рассматриваться в таком ключе. В работе Кант вступает в [[Лейбниц, Готфрид Вильгельм#Механика и физика|полемику]] по поводу [[Живая сила (физика)|живой]] и мёртвой силами между [[Декарт, Рене|Декартом]] и [[Лейбниц, Готфрид Вильгельм|Лейбницем]]. Таким образом книга была посвящена в первую очередь научному сообществу, а именно участникам дискуссии вокруг феномена силы. Трактат изобилует нестандартными для современной физики [[Натурфилософия|натурфилософскими]] терминами. Профессор философии Мартин Шёнфельд называет «Мысли об истинной оценке живых сил» худшей работой Канта, критикуя в частности стиль изложения и излишнюю многословность{{sfn|Schӧnfeld|2000|с=18—20}}. Иммануил Кант пытался урегулировать дебаты, найдя компромисс в обеих позициях, видя часть правды с обеих сторон, оставаясь при этом беспристрастным. В введении он отвергает безусловный авторитет великих учёных и свободно высказывает как и аргументы «за», так и «против» обеих сторон конфликта{{sfn|Schӧnfeld|2000|с=39—40}}. Фактически проблема была решена [[Д’Аламбер, Жан Лерон|Жаном Д’Аламбером]] ещё до входа книги Канта, но к моменту написания трактата Кант не был знаком с произведением Д’Аламбера{{sfn|Schӧnfeld|2000|с=31}}. В работе был и ряд фактологических ошибок. Например, Кант не всегда правильно понимал аргументы сторон, делал ошибки в формулах, из чего Шёнфельд делает вывод, что на момент написания познания Канта в области [[Механика|механики]] были поверхностными{{sfn|Schӧnfeld|2000|с=38}}. На произведение было написано несколько рецензий, среди них была критика от [[Лессинг, Готхольд Эфраим|Готхольда Эфраима Лессинга]], заявивший, что Кант «…исследует живые силы, но свои собственные оценить не может»{{sfn|Kuehn|2014|c=95}}. Рассматривая свою работу в более зрелом возрасте, Кант испытывал чувство неловкости{{sfn|Schӧnfeld|2000|с=18}}. |

|||

==== Отъезд из Кёнигсберга ==== |

|||

В конце 1744 года тяжело заболел Георг Кант. Переживший инсульт отец Иммануила скончался 24 марта 1746, оставив без присмотра двух младших сестёр 17 и 14 лет и девятилетнего брата. Когда отец болел, Канту приходилось проводить долгое время у себя дома. Вероятно, значительная часть «Мысли об истинной оценке живых сил» была написана именно в этот период, когда посещения лекций в университете было затруднено. В течение двух лет после смерти отца Кант вынужден заботиться о доме, котором жил он жил. Потребовалось много времени, чтобы продать имущество отца и позаботиться о сёстрах. Погрязнув в домашних делах, он теряет возможность продолжать обучение в университете, и вскоре после августа 1748 Иммануил Кант покидает Кёнигсберг. Иммануил Кант становится частным учителем для трёх семей: детей из баронского рода [[Кейзерлинги|Кейзерлингов]], Бернхарда Фридриха фон Хюльсена и пастора [[Реформатская церковь|реформатской церкви]] в деревне Юдшен, сегодняшняя [[Весёловка (Черняховский район)|Весёловка]], там он обучал троих детей пастора. У него сложились некоторые отношениями с членами местной общины, ему даже несколько раз предлагали стать [[Крёстный родитель|крёстным отцом]]. У него сложились хорошие отношения с семьёй Бернхарда фон Хюльсена и общались с Кантом даже после его отъезда. Они считали Канта практически членом их семьи. Позже двое из учеников Канта делили с ним жильё в Кёнигсберге, когда те поступили в университет. Он старался помочь им продвинуться в университете. Несмотря на любовь его работодателей, сам Иммануил Кант критически относился к себе как к учителю, да и вовсе полагал профессию учителя слишком хлопотной. На протяжении своей работы частным учителем Кант делал наброски для будущих научных трудов и, вероятно, всегда рассматривал возможность возвращения в университет, поскольку не прекращал процесс обучения и не отказывался от «академического гражданства»{{sfn|Kuehn|2014|c=94—98}}. |

|||

=== Кант — преподаватель (1755—1762) === |

|||

==== Возвращение ==== |

|||

Спустя шесть лет отсутствия, в августе 1754 года, Кант возвращается в Кёнигсберг для защиты диссертации и издания новых работ. Он постепенно возвращается к университетской жизни и, возможно, становится научным руководителем для одного из своих учеников из Кейзерлингов. В течение этого года он опубликовал два сочинения о космогонии в местном еженедельнике в преддверии выхода своего второго произведения — «{{iw|Всеобщая естественная история и теория небес|Всеобщая естественная история и теория небес|en|Universal Natural History and Theory of the Heavens}}». Изначально он отвечал на конкурсный вопрос, выдвинутый [[Прусская академия наук|Прусской академией наук]]: «изменяла ли Земля движение вокруг своей оси со времён возникновения?» В конкурсе он тем не менее участия не принимал{{sfn|Гулыга|1986|с=9}}. Кант опасался гонений со стороны духовенства, а потому приступил к работе над книгой только когда убедился, что будет в безопасности. Однако опасения были напрасны, поскольку произведение вышло практически незамеченным. У издателя труда в то время были проблемы в связи с банкротством. Кант решил продолжить над своей университетской карьерой. В это время Кант работал над своей магистерской диссертацией, которую представил на соискание 17 апреля 1755. Она носила название «Кратное размышление об огне». Кант выступил на публичном экзамене и 12 июня получил титул магистра философии. Учёное общество Кёнигсбергского университета хорошо приняло Канта и многое от него ожидало. Чтобы иметь возможность преподавать в университете, Канту пришлось написать ещё одну диссертацию, которая имела название «Каковы окончательные границы истины?». В этой работе поднимались вопросы о том, что считать истинным, критиковались модели истинности [[Вольф, Христиан фон|Вольфа]] и Лейбница, дополнялся принцип [[Закон достаточного основания|достаточного основания]]{{sfn|Kuehn|2014|c=98—101}}. |

|||

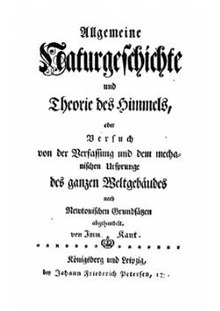

[[Файл:Universal Natural History and Theory of Heaven (German edition).jpg|мини|слева|Титульный лист немецкого издания «Всеобщей истории», 1755]] |

|||

===== Космогония ===== |

|||

В изданной анонимно{{sfn|Гулыга|1986|с=5}} в 1755 году книге «Всеобщая естественная история и теория небес» Кант отвечает на вопрос о происхождении [[Солнечная система|Солнечной системы]]. Вероятно, источников вдохновения для написания труда послужил выпущенный в 1750 году труд [[Райт, Томас (астроном)|Томаса Райта]] «Теория вселенной». Кант пытается объяснить происхождение и закономерностей, по которым движутся тела в Солнечной системе, тем, что нет оснований полагать, что то, как действуют небесные тела сейчас, действовали так всегда. Кант заключает, что пространство, на месте которого ныне находится Солнечная система, могло быть заполнено частицами пыли различной плотности, после чего наиболее плотные частицы стали притягивать окружающие. Наряду с [[закон тяготения|силой тяготения]] он вводит «силу отталкивания» между наиболее мелкими частицами, что объясняет, почему частицы не сложились в единое целое. Под постоянным действием сил притяжения и отталкивания объекты начали вращаться, и этот процесс занимал миллионы лет. Он также допускал возможность жизни и в других галактиках, а также постулировал, что у земли есть начало, но нет конца{{sfn|Kuehn|2014|c=104—105}}. По Канту, Солнце начало нагреваться из-за силы трения между образующими его материй{{sfn|Лавринович|1982|с=43—46}}. Солнечная система продолжает развитие всё время и однажды все планеты и спутники «упадут» на Солнце, что вызовет увеличение его теплоты и расщепление тел на мелкие частицы. [[Туманность|Туманности]] же, которые часто видны в телескоп, как считал Кант, являются такими же галактиками, как [[Млечный Путь]], но они являются скоплениями более высокого порядка. Кант высказал предположение, что за [[Сатурн]]ом скрываются другие планеты, что действительно было подтверждено в будущем{{sfn|Лавринович|1982|с=51—52}}. Труд не был математически точным, однако был опубликован по просьбам знакомых, которые полагали, что таким образом можно привлечь внимание короля и получить финансирование на подтверждение этой гипотезы. Он был посвящён Фридриху II. Произведение не вызвало ажиотажа: большая часть тиража была либо уничтожена ввиду банкротства издателя, либо продана лишь в 60-е годы{{sfn|Kuehn|2014|c=104—105}}. Уже после публикации произведения, в 1761 и 1796 годах гипотеза Канта была независимо от первоисточника воспроизведена учёными [[Лаплас, Пьер-Симон|Пьер-Симоном Лапласом]] и [[Ламберт, Иоганн Генрих|Иоганном Генрихом Ламбертом]], не знавшими о своём предшественнике{{sfn|Гулыга|1986|с=10}}. |

|||

[[Файл:Kant nel 1755.jpg|мини|справа|150px|Портрет Иммануила Канта, выполненный в 1755 году {{нп4|Кейзерлинг, Каролина фон|Каролиной фон Кейзерлинг|en|Caroline von Keyserling}}]] |

|||

==== Преподавание ==== |

|||

Итак, в 1755 Кант становится преподавателем Кёнигсбергского университета, но не получает заработной платы от университета. Он довольствуется гонорарами, получаемыми от студентов, посещающих его курсы. Таким образом доход преподавателя определялся количеством студентов, записанных на лекции{{sfn|Kuehn|2014|c=105—112}}. Свою первую публичную лекцию Кант дал в переполненном студентами доме профессора Кипке, где он в то время жил{{sfn|Кассирер|1997|c=39}}. Занятия проводились отдельных лекционных залах, которыми преподаватели либо владели, либо арендовали. Каждый преподаватель должен был строго следовать учебным пособиям, прилагаемым к университетской программе, однако сам Кант лишь соблюдал порядок тем, намеченных в учебниках, в то время как на лекциях давал студентам свой собственный материал. На лекциях философ часто демонстрировал так называемый «сухой юмор». Его редко видели улыбающимся, так же он реагировал на смех аудитории от своих шуток. Людвиг Боровски, ученик и биограф Канта, отмечал, что Кант вёл свои занятия «свободно и остроумно», часто шутил, но «не позволял себе шуток с сексуальным подтекстом, которыми пользовались другие преподаватели». Своим ученикам преподаватель советовал «систематизировать свои знания у себя в голове под разными рубриками». С самого начала своей преподавательской деятельности Кант был весьма популярным лектором — его аудитории всегда были заполнены. В этот период Иммануил Кант интересовался этикой [[Хатчесон, Фрэнсис|Фрэнсиса Хатчесона]] и философскими исследованиями [[Юм, Дэвид|Давида Юма]], что во многом было продиктовано временем. Оба мыслителя были известны в те времена в столице. Со времён выпуска из гимназии богословие в его спектр интересов практически не попадало. Чтобы заработать на жизнь Канту приходилось брать изнурительное количество занятий. Он преподавал математику и логику, физику и метафизику. В 1756 году он также добавил и географию, а следующем году — этику{{Ref+|По подсчётам Э. Кассирера, в сумме постоянно растущая нагрузка Канта составила 34—36 рабочих часов в неделю{{sfn|Кассирер|1997|c=41}}.|ком.}}. Университетские учебники были заполнены пустыми страницами, на которых Кант писал собственные заметки. Эти книги сохранились, что позволило исследователям лучше понимать генеалогию философии Канта. Он также носил с собой блокнот для записей. Первые два-три года преподавания были тяжелы для Канта. Он имел запас денег на крайний случай, но предпочитал при нужде продавать свои книги. Он носил одежду до тех пор, пока она окончательно не обветшает. Позже его дела значительно улучшились, как признавался сам Кант, он зарабатывал «более, чем достаточно». Имел двухкомнатную квартиру, мог позволить себе хорошую еду, а также нанять прислугу, но его работа всегда была шаткой и его благосостояние всегда зависело от его успешности как лектора. В 1756 его место преподавателя логики и метафизики было занято Кнутценом. Не желая терять место, Кант даже написал письмо королю, в котором сообщил, что «философия является наиболее важной областью его интересов», однако не получил никакого ответа. Чтобы улучшить своё положение, он попытался устроиться в местную школу, однако вакантное место занял Вильгельм Канерт, являвшийся ярым пиетистом{{Ref+|Место освободилось вследствие смерти Андреаса Андреаса Васянски, отца одного из биографов Иммануила Канта{{sfn|Kuehn|2014|c=110}}.|ком.}}. Скорее всего Кант был отвергнут по религиозным причинам, хотя в то же время у его конкурента на должность имелся больший опыт преподавания. Среди друзей Канта были писатель {{iw|Линднер, Иоганн|Иоганн Линднер|en|Johann Gotthelf Lindner}} и востоковед {{iw|Кипке, Георг|Георг Кипке|de|Georg David Kypke}}{{sfn|Kuehn|2014|c=105—112}}. |

|||

К концу 50-х годов в Пруссии бушевала [[Семилетняя война]]. После [[Грос-Егерсдорфское сражение|сражения при Гросс-Егерсдорфе]] прусским войскам пришлось сдать город Кёнигсберг. В самом городе боевых действий не велось. 22 января 1758 года в Кёнигсберг вошли русские солдаты во главе с [[Фермор, Виллим Виллимович|Виллимом Фермором]], так началась оккупация города [[Российская империя|Российской империей]] вплоть до 1762 года. Российские офицеры посещали лекции в университете и Кант не сторонился их общества и даже проводил для них частные занятия; всё это шло на пользу финансовому благополучию Канта. Также русские часто приглашали преподавателя на обед. Кант с удовольствием посещал встречи дворянских офицеров, богатых купцов и прочей знати, на которые его звали. В это же время он стал частым гостем у Кейзерлингов. Графиня этого рода была увлечена философией, что послужило причиной её тёплых отношений с Кантом. За обеденным столом Кант почти всегда занимал почётное место рядом с графиней. Канту приходилось заботиться о своём внешнем виде прилежнее прошлого, он тщательно подбирал одежду, носил пальто с золотой каймой и даже использовал в качестве украшения [[Церемониальное оружие|церемониальный меч]]. Кант никогда не был женат и, возможно, до конца жизни оставался девственен. Это не свидетельствует, тем не менее, что он находился на расстоянии он женщин или был женоненавистником. Кроме графини он испытывал симпатию к другим женщинам, что отмечается его биографами, однако неоднократно не решался сделать предложение брака, боясь, что не сможет содержать супругу. В какой-то момент Кант перестал испытывать потребность в браке, даже когда его финансы позволяли содержать семью. Тем временем в 1758 году должности преподавателя логики и метафизики стали вакантными, Кант подал на них заявление, но безуспешно{{sfn|Kuehn|2014|c=112—117}}. |

|||

=== На пути к «Критике» (1762—) === |

|||

[[Файл:Emanuel Swedenborg full portrait.jpg|мини|справа|Портрет Эммануила Сведенборга, около 1766]] |

|||

До возвращения Кёнигсберга Пруссии в 1762 году Кант не написал значимых трудов. С 1756 по 1762 были изданы лишь три буклета для рекламы его лекций и небольшое эссе «Мысли, вызванные безвременной кончиной высокоблагородного господина Иоганна Фридриха фон Функа»{{sfn|Kuehn|2014|c=135}}. Перед тем как вступить на дорогу изучения метафизики в критическом периоде, внимание Канта устремлено на проблемы метафизики и [[Формальная логика|формальной логики]], которой посвящает вышедший в 1762 году труд «Ложное мудрствование в четырех фигурах силлогизма», где ставит под сомнение [[силлогистика|силлогизмы]] в логике, и вышедший в следующем году «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин», где продолжает своё рассуждение. В «Опыте введения» Кант размышляет о противоположностях. Он заключает, что между противоположностями в логике как инструменте суждения и противоположностями на практике существует противоречие. К тому же Кант предложил ввести в философскую дисциплину часть математической методологии, не связанной, однако, со строгими логическими рассуждениями, поскольку они, как Кант уже постулировал, часто не показывают реальную суть вещей{{sfn|Румянцева|2015|с=28—30}}. |

|||

==== Кант и Сведенборг ==== |

|||

10 августа 1763 году Кант в переписке с Шарлоттой фон Кноблох обсуждает фигуру [[Сведенборг, Эммануил|Эммануила Сведенборга]] — шведского философа и христианского мистика. Незадолго до этого Шарлотта попросила философа прокомментировать фигуру Сведенборга, рассказы о духовидении которого были популярны в то время, что и послужило своего рода толчком к исследованию феномена. В письме Кант указал, что впервые узнал об этой персоне от его студента — датского офицера, которому позже отослал письмо с просьбой собрать всевозможную информацию о Сведенборге. Более того: Кант сам написал письмо лично Сведенборгу, тот принял его с трепетом, но ответить обязался в своей новой книге, выход которой готовился в Лондоне. Не дожидаясь ответа, Кант попросил своего знакомого из Англии при поездке в Стокгольм собрать всевозможные сведения касательно духовидения Сведенборга; он поведал Канту о двух историях, которые ему удалось услышать. Во-первых, со слов свидетелей, Сведенборг помог одной женщине найти квитанцию при помощи якобы диалога с духом её умершего супруга. ВО-вторых, Сведенборг предсказал пожар в Стокгольме, действительно имевший место через несколько дней после провидения{{sfn|Румянцева|2012}}. |

|||

== Критический период == |

|||

В письме К. Ф. Штойдлину от 4 мая 1793 года Кант рассказал о целях своей работы: |

В письме К. Ф. Штойдлину от 4 мая 1793 года Кант рассказал о целях своей работы: |

||

{{начало цитаты}}Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трёх задач: |

{{начало цитаты}}Давно задуманный план относительно того, как нужно обработать поле чистой философии, состоял в решении трёх задач: |

||

| Строка 65: | Строка 105: | ||

* «[[Критика способности суждения]]» ([[1790]]) — [[эстетика]] |

* «[[Критика способности суждения]]» ([[1790]]) — [[эстетика]] |

||

=== Старчество Канта (1796—1804) === |

|||

Будучи слаб здоровьем, Кант подчинил свою жизнь жёсткому режиму, что позволило ему пережить всех своих друзей. Его точность следования распорядку стала притчей во языцех даже среди пунктуальных немцев и вызвала к жизни немало поговорок и анекдотов. Женат он не был. Говорил, что когда он хотел иметь жену, не мог её содержать, а когда уже мог — то не хотел<ref>{{книга|автор=Karl Vorländer.|заглавие=Immanuel Kant. Der Mann und das Werk|место=Leipzig|издательство=Felix Meiner|год=1925}}</ref>. Впрочем, женоненавистником также не был, охотно беседовал с женщинами, был приятным светским собеседником. В старости за ним ухаживала одна из сестёр<ref>[[Фишер, Куно|Куно Фишер]], «История новой философии. Иммануил Кант и его учение».</ref>. |

|||

==== Похороны и смерть ==== |

|||

Существует мнение, что Кант иногда проявлял [[Юдофобия|юдофобию]]<ref group="прим">О юдофобстве Канта пишет [[Фишер, Куно|К. Фишер]] в своём известном труде «История новой философии. Иммануил Кант и его учение» (кн. 4, гл. 6). Цитируется как сам Кант в письме [[Рейнгольд, Карл Леонгард|Рейнгольду]], так и мнение о нём его корреспондента [[Гаман, Иоганн Георг|И. Г. Гамана]]. Также Фишер сообщает и о прекрасных отношениях Канта с [[Мендельсон, Мозес|Моисеем Мендельсоном]], которого Кант очень ценил. В свою очередь, именно к Мендельсону обратились с просьбой сделать эскиз юбилейной медали для Канта на 60-летие последнего.</ref>. |

|||

Последние мгновения жизни Иммануила Канта пришлись на конец 18-го века, когда, в 1799 году, его ум ввиду старости стал постепенно слабеть, что особенно проявилось в последние два года жизни философа, а к самому себе в беседе с некоторыми из приятелей он просил относиться «как к ребёнку». Немецкий юрист {{iw|Шеффнер,Иоганн |Иоганн Шеффнер|de|Johann Georg Scheffner}} — близкий друг Канта — ещё за годы до его смерти полагал, что «гений, которым всё было сделано за его [Канта] жизнь, исчез». Шеффнер описал смерть друга как «спокойную и тихую»{{sfn|Kuehn|2014|c=1—3}}. В последние годы жизни Канта за ним присматривала его сестра Катрина Барбара{{sfn|Kuehn|2014|c=34}}. Мертвое тело Иммануила Канта было похоронено лишь через 16 дней после смерти, потому что заледеневшая ввиду холодной погоды земля не позволила выкопать могилу. В течение этого времени тело Канта было представлено широкому числу желающих попрощаться. Многие местные жители, даже незнакомые с Кантом и его творчеством, были заинтересованы происходящим. В день похорон все церковные колокола звенели, похоронная процессия была достаточно многолюдной. Для Канта была адаптирована [[кантата]], изначально написанная после смерти для прусского короля Фридриха II. Некоторые особенно правоверные христиане, даже лично знакомые с Кантом (такие как, например, Людвиг Боровски), опасаясь за свою церковную репутацию, воздержались от посещения похорон Канта{{sfn|Kuehn|2014|c=1—3}}. |

|||

<center> |

|||

<gallery widths="220" heights="220" caption="Могила Иммануила Канта"> |

|||

Файл:JJH.jpg|Здание бывшего кафедрального собора, в котором покоится Кант |

|||

Файл:KaliningradKatedra4.JPG|Общий вид на могилу |

|||

Файл:Immanuel Kant grave - panoramio (1).jpg|Надгробие Канта вблизи |

|||

Файл:Reichsverband Deutscher Hausfrauenvereine (Königsberg).jpg|Члены Ассоциации немецких домохозяек на форе колонн |

|||

</gallery> |

|||

</center> |

|||

Существует мнение, что Кант иногда проявлял [[Юдофобия|юдофобию]]{{Ref+|О юдофобстве Канта пишет [[Фишер, Куно|К. Фишер]] в своём известном труде «История новой философии. Иммануил Кант и его учение» (кн. 4, гл. 6). Цитируется как сам Кант в письме [[Рейнгольд, Карл Леонгард|Рейнгольду]], так и мнение о нём его корреспондента [[Гаман, Иоганн Георг|И. Г. Гамана]]. Также Фишер сообщает и о прекрасных отношениях Канта с [[Мендельсон, Мозес|Моисеем Мендельсоном]], которого Кант очень ценил. В свою очередь, именно к Мендельсону обратились с просьбой сделать эскиз юбилейной медали для Канта на 60-летие последнего.|ком.}}. |

|||

Кант писал: «[[Sapere aude]]! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков… девиз Просвещения». |

Кант писал: «[[Sapere aude]]! — имей мужество пользоваться собственным умом! — таков… девиз Просвещения». |

||

Кант был похоронен у восточного угла северной стороны [[Кафедральный собор Кёнигсберга|Кафедрального собора Кёнигсберга]] в профессорском склепе, над его могилой была возведена часовня. В [[1924 год]]у, к 200-летию Канта, часовню заменили новым сооружением, в виде открытого колонного зала, разительно отличающимся по стилю от самого собора. |

Кант был похоронен у восточного угла северной стороны [[Кафедральный собор Кёнигсберга|Кафедрального собора Кёнигсберга]] в профессорском склепе, над его могилой была возведена часовня. В [[1924 год]]у, к 200-летию Канта, часовню заменили новым сооружением, в виде открытого колонного зала, разительно отличающимся по стилю от самого собора. |

||

=== Этапы научной деятельности === |

|||

Кант прошёл в своём философском развитии два этапа: «докритический» и «критический». |

|||

I этап (до [[1770 год]]а) — Кант разрабатывал вопросы, которые были поставлены предшествующей философской мыслью. Кроме того, в этот период философ занимался естественнонаучными проблемами: |

|||

* разработал космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из гигантской первоначальной газовой туманности («Всеобщая естественная история и теория неба», [[1755 год]]); |

|||

* наметил идею генеалогической классификации животного мира, то есть распределения различных классов животных по порядку их возможного происхождения; |

|||

* выдвинул идею естественного происхождения человеческих рас; |

|||

* изучал роль приливов и отливов на нашей планете. |

|||

II этап «критический» (начинается с 1770 или с [[1780]]-х годов); название определяется работами философа этого периода |

|||

* «Критика чистого разума», [[1781 год]]; |

|||

* «Критика практического разума», [[1788 год]]; |

|||

* «Критика способности суждения», [[1790 год]]. |

|||

в которых Кант занимается вопросами гносеологии (процессом познания), размышляет над метафизическими (общефилософскими) проблемами бытия, познания, человека, нравственности, государства и права, эстетики. |

|||

== Философия == |

== Философия == |

||

| Строка 93: | Строка 129: | ||

Кант отвергал догматический способ познания и считал, что вместо него нужно взять за основу метод критического философствования, сущность которого заключается в исследовании самого разума, границ, которые может достичь разумом человек, и изучении отдельных способов человеческого познания. |

Кант отвергал догматический способ познания и считал, что вместо него нужно взять за основу метод критического философствования, сущность которого заключается в исследовании самого разума, границ, которые может достичь разумом человек, и изучении отдельных способов человеческого познания. |

||

Главным философским произведением Канта является «Критика чистого разума». Исходной проблемой для Канта является вопрос «Как возможно чистое знание?» |

Главным философским произведением Канта является «Критика чистого разума». Исходной проблемой для Канта является вопрос «Как возможно чистое знание?»{{Ref+|Этот вопрос Кант затем повторит в «[[Пролегомены ко всякой будущей метафизике|Пролегоменах ко всякой будущей метафизике…]]».|ком.}}. Прежде всего, это касается возможности чистой математики и чистого естествознания («чистый» означает «неэмпирический», априорный, или внеопытный). Указанный вопрос Кант формулировал в терминах различения [[Аналитическое суждение|аналитических]] и [[Синтетическое суждение|синтетических суждений]] — «Как возможны синтетические суждения априори?». Под «синтетическими» суждениями Кант понимал суждения с приращением содержания по сравнению с содержанием входящих в суждение понятий. Эти суждения Кант отличал от аналитических суждений, раскрывающих смысл понятий. Аналитические и синтетические суждения различаются тем, вытекает ли содержание предиката суждения из содержания его субъекта{{Ref+|Субъектом суждения в логике называется подлежащее суждения, то есть то, что обозначает предмет, о котором что-либо говорится или мыслится. Предикатом называется языковое выражение, обозначающее свойство или отношение. Например, x (субъект) есть зелёный (предикат, выражающий свойство); x (субъект) находится между y и z (предикат, выражающий отношение). (См. Словарь по логике. — М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС. А. А. Ивин, А. Л. Никифоров. 1997.)|ком.}} (таковы аналитические суждения) или, наоборот, добавляется к нему «извне» (таковы синтетические суждения). Термин «априори» означает «вне опыта», в противоположность термину «апостериори» — «из опыта». Так возникают четыре рубрики: |

||

{| class="standard" |

{| class="standard" |

||

! суждения !! аналитические !! синтетические |

! суждения !! аналитические !! синтетические |

||

| Строка 170: | Строка 206: | ||

Согласно Канту, всякая будущая метафизика, которая хочет быть наукой, должна принимать во внимание выводы его критики чистого разума. |

Согласно Канту, всякая будущая метафизика, которая хочет быть наукой, должна принимать во внимание выводы его критики чистого разума. |

||

[[Файл:Kant kaliningrad2.png|thumb|Могила И.Канта у [[Кафедральный собор Кёнигсберга|Кафедрального собора Кёнигсберга]], архитектор [[Ларс, Фридрих|Фридрих Ларс]]]] |

|||

=== Этика и проблема религии === |

=== Этика и проблема религии === |

||

| Строка 249: | Строка 283: | ||

Анализу Канта подверглось такое понятие, как гений. «Талант к изобретению называют |

Анализу Канта подверглось такое понятие, как гений. «Талант к изобретению называют |

||

гением»<ref name="gulyga_kant_7">''Гулыга |

гением»<ref name="gulyga_kant_7">''Гулыга А. В.'' Кант. М., «Молодая гвардия», 1977. — 304 с., ил. (Жизнь замечат. людей. Серия биографий. Вып. 7 (570)). — Глава 7.</ref>. |

||

== Память == |

== Память == |

||

[[Файл:Kant kaliningrad2.png|мини|Могила Иммануила Канта у [[Кафедральный собор Кенигсберга|Кафедрального собора Кёнигсберга]]]] |

|||

[[Файл:Kanthausen Ruine 2.JPG|250 px|thumb|right|[[Дом Канта|Дом пастора]] в Юдшене (Веселовке) до реставрации]] |

|||

После [[Вторая мировая война|Второй мировой войны]] могила была восстановлена и сохранена большевиками. В первый месяцах 1974 года в газету «Известия» поступило анонимное письмо от некоего Любимова, выступившего в защиту усыпальнице, в которой покоится Кант. Копии письма были отосланы в [[Министерство культуры РСФСР]]. В апреле 1947 на заседании городской [[ВКП(б)]] в городе Калининграде было вынесено решение касательно немецких памятников. Городское управление обязали осуществить разбор завалин и приведение территории близ могилы Иммануила Канта в надлежащий вид. К могиле на следующий день была приставлена охрана. Отдел агитации и пропаганды должен был составить текст для мемориальной доски, который был готов 12 мая. Он гласил: «Имманиул Кант, 1724—1804. Крупный буржуазный философ-идеалист. Родился, безвыездно жил и умер в г. Кёнигсберге». В будущем власти города принимали участие в благоустройстве могилы Канта. Окончательный статус могилы был определён 24 февраля 1950, когда [[Совет министров РСФСР]] внёс могилу философа в список памятников культуры общесоюзного значения. Областное управление культуры 24 апреля 1954 года попросило заведующего городским похоронным бюро В. Т. Святцева возвести двухметровую ограду на могиле Иммануила Канта, а на стене сделать надпись «Могила Канта охраняется государством». Ремонт и благоустройство объекта было завершено к 1956 году{{sfn|Костяшов|2002|с=1—7}}. |

|||

* В 1935 году [[Международный астрономический союз]] присвоил имя Иммануила Канта [[Кант (лунный кратер)|кратеру]] на [[Видимая сторона Луны|видимой стороне Луны]]. |

|||

* C 2005 года имя Канта носит [[Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта|Балтийский Федеральный университет]], в сквере перед зданием находится [[Памятник Канту (Калининград)|памятник философу]]. |

|||

Имя Иммануила Канта после голосования граждан было занесено в список кандидатов конкурса [[Великие имена России]], организованном в 2018 году для того, чтобы присвоить аэропортам России имена выдающихся деятелей. Среди конкурентов Канта были такие персоны, как [[Иван Баграмян]], [[Барклай-де-Толли, Михаил Богданович|Михаил Богданович Барклай-де-Толли]], императрица [[Елизавета Петровна]] и прочие<ref>{{Cite web|lang=|url=https://ria.ru/20181029/1531683508.html|title=Аэропорту Калининграда могут присвоить имя Иммануила Канта|author=|website=[[РИА Новости]]|date=2018-10-29|publisher=|accessdate=2021-01-04}}</ref>. Имя Канта в списках вызвало негодование у [[Мухаметшин, Игорь Тимербулатович|Игоря Мухаметшина]], вице-адмирала [[Военно-морской флот Российской Федерации|ВМФ Российской Федерации]], который назвал Иммануила Канта «предателем родины». {{цитата|автор=[[Игорь Мухаметшин]]|Все говорят Кант, Кант, философ, там еще чего-то — это человек, который предал свою родину, который унижался и на коленях ползал, чтобы ему дали кафедру, понимаете, в университете — чтобы он там преподавал, писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал и никогда читать не будет.}} Игорь Мухаметшин призвал подчинённых, а также их родственников голосовать «против» фигуры Иммануила Канта<ref>{{Cite web|lang=|url=https://lenta.ru/news/2018/12/03/kant/|title=Российский вице-адмирал уличил Иммануила Канта в «предательстве родины»|author=|website=[[Лента.ру]]|date=2018-12-03|publisher=}}</ref><ref>{{Cite web|lang=|url=https://meduza.io/news/2018/12/03/pisal-kakie-to-neponyatnye-knigi-kotorye-nikto-iz-zdes-stoyaschih-ne-chital-nachalnik-shtaba-baltflota-ob-immanuile-kante|title=«Писал какие-то непонятные книги, которые никто из здесь стоящих не читал». Начальник штаба Балтфлота — об Иммануиле Канте|author=|website=[[Meduza]]|date=2018-12-3|publisher=}}</ref>. Аналогичным образом выступил депутат Государственной Думы от [[Республика Татарстан|Республики Татарстан]] [[Бариев, Марат Мансурович|Марат Бариев]]. По мнению Бариева, «скандальная» ситуация вокруг фигурирующего в списках имени Иммануила Канта «оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны». Он аргументирует это тем, что Канта «нельзя назвать соотечественником»<ref>{{Cite web|lang=|url=https://meduza.io/news/2018/11/20/eto-nepravilno-nepatriotichno-eto-skandal-deputat-gosdumy-o-predlozhenii-prisvoit-aeroportu-kaliningrada-imya-immanuila-kanta|title=«Это неправильно, непатриотично, это скандал». Депутат Госдумы — о предложении присвоить аэропорту Калининграда имя Иммануила Канта|author=|website=[[Meduza]]|date=2018-11-20|publisher=}}</ref>. Ночью 27 Ноября 2018 года [[Памятник Канту (Калининград)|памятник]] Канту подвергся нападению вандалов. Рядом с облитой краской статуей философа были разбросаны листовки с призывом срывать таблички, посвящённые Канту. Подобной атаке подверглись могила и мемориальная табличка на Ленинском проспекте города Калининграда<ref>{{Cite web|lang=|url=https://www.bbc.com/russian/news-46355156|title=Могилу и памятник Канта облили краской в Калининграде. Кому не угодил философ?|author=|website=[[Би-би-си]]|date=2018-11-27|publisher=}}</ref><ref>{{Cite web|lang=|url=https://meduza.io/news/2018/11/27/v-kaliningrade-oblili-kraskoy-pamyatnik-kantu-i-razbrosali-listovki-s-prizyvom-otkazatsya-ot-imeni-vraga|title=В Калининграде облили краской памятник Канту и разбросали листовки с призывом отказаться от «имени врага»|author=|website=[[Meduza]]|date=2018-11-27|publisher=}}</ref>. Кант некоторое время уверенно лидировал в голосовании, но в конечном счёте первенство досталось Елизавете Петровне<ref>{{Cite web|lang=|url=https://kgd.ru/news/society/item/82081-putin-prisvoil-ajeroportu-hrabrovo-imya-imperatricy-elizavety-petrovny|title=Путин присвоил аэропорту «Храброво» имя императрицы Елизаветы Петровны|author=Константин Амозов|website=KGD.ru|date=2019-05-31|publisher=}}</ref>. |

|||

* В 2018 году открыт музей «Дом Канта» в отреставрированном [[Дом Канта|доме пастора]] в посёлке Веселовка в Калининградской области. |

|||

== Ошибка с портретом == |

== Ошибка с портретом == |

||

| Строка 397: | Строка 431: | ||

* {{не переведено|Kant-Studien||de|Kant-Studien}} |

* {{не переведено|Kant-Studien||de|Kant-Studien}} |

||

* [[Sapere aude]] {{конец}} |

* [[Sapere aude]] {{конец}} |

||

== Комментарии == |

|||

{{Примечания|1|group="ком."}} |

|||

== Примечания == |

== Примечания == |

||

{{Примечания|group=прим}} |

|||

== Источники == |

|||

{{примечания}} |

{{примечания}} |

||

== Литература == |

== Литература == |

||

{{refbegin|2}} |

|||

* {{книга |

|||

|автор = [[Асмус, Валентин Фердинандович|Асмус В. Ф.]] |

|||

==== Книги и статьи на английском языке ==== |

|||

|часть = |

|||

* {{Книга|ref=Kuehn|автор=Manfred Kuehn|заглавие=Kant: A Biography|ответственный=|год=2014|издание=|место=Марбург|издательство=Cambridge University Press|страницы=|страниц=544|isbn=9781107050433}} |

|||

|заглавие = Иммануил Кант |

|||

* {{Книга|ref=Schӧnfeld|автор=Martin Schӧnfeld|заглавие=The Philosophy of the Young Kant|ответственный=|год=2000|издание=|место=|издательство=Oxford University Press|страницы=|страниц=348|isbn=0195132181}} |

|||

|оригинал = |

|||

* {{Книга|ref=Scruton|автор=Roger Scruton|заглавие=Kant: A Very Short Introduction|ответственный=|год=2001|издание=|место=|издательство=Oxford University Press|страницы=|страниц=141|isbn=9780192801999}} |

|||

|ссылка = |

|||

* {{Книга|ref=Cohen|автор=|заглавие=Kant on Emotion and Value|ответственный=Alix Cohen|год=2014|издание=|место=|издательство=Macmillan Publishers|страницы=|страниц=301|isbn=9781137276650}} |

|||

|ответственный = |

|||

* {{Книга|ref=Uleman|автор=Jennifer Uleman|заглавие=An Introduction to Kant's Moral Philosophy|ответственный=|год=2010|издание=|место=|издательство=Cambridge University Press|страницы=|страниц=189|isbn=9780511676642}} |

|||

|издание = |

|||

* {{Книга|ref=Sullivan|автор=Roger Sullivan|заглавие=An Introduction to Kant's Ethics|ответственный=|год=1994|издание=|место=|издательство=Cambridge University Press|страницы=|страниц=183|isbn=9780511606151}} |

|||

|место = М. |

|||

* {{Книга|ref=Walker|автор=Ralph Walker|заглавие=Kant: The Arguments of the Philosophers|ответственный=|год=1978|издание=|место=|издательство=Routledge|страницы=|страниц=201|isbn=9780710000095}} |

|||

|издательство = [[Высшая школа (издательство)|Высшая школа]] |

|||

* {{Статья|ссылка=https://www.jstor.org/stable/20484950|ref=Uleman|автор=Jennifer Uleman|заглавие=On Kant, Infanticide, and Finding Oneself in a State of Nature|год=2000|язык=en|издание=Zeitschrift für philosophische Forschung|тип=|месяц=|число=|том=54|номер=2|страницы=173—195|issn=}} |

|||

|год = 2005 |

|||

* {{Статья|ссылка=https://www.jstor.org/stable/40602643|ref=Bramer|автор=Marilea Bramer|заглавие=The Importance of Personal Relationships in Kantian Moral Theory: A Reply to Care Ethics|год=2010|язык=en|издание=Hypatia|тип=|месяц=|число=|том=25|номер=1|страницы=121—139|issn=}} |

|||

|страницы = |

|||

|страниц = 439 |

|||

==== Книги и статьи на русском языке ==== |

|||

|серия = Классика философской мысли |

|||

* {{Книга|ref=Гулыга|автор=[[Гулыга, Арсений Владимирович|А. В. Гулыга]]|заглавие=Немецкая классическая философия|ответственный=|год=1986|издание=|место=Москва|издательство=Мысль|страницы=|страниц=334|isbn=}} |

|||

|isbn = 5-06-004516-1 |

|||

* {{Книга|ref=Гулыга|автор=[[Гулыга, Арсений Владимирович|А. В. Гулыга]]|заглавие=Кант|ответственный=|год=1977|издание=|место=Москва|издательство=[[Молодая гвардия (издательство)|Молодая гвардия]]|страницы=|страниц=330|серия=[[Жизнь замечательных людей|ЖЗЛ]]|isbn=}} |

|||

|тираж = 2000 |

|||

* {{Книга|ref=Кассирер|автор=[[Кассирер, Эрнст|Эрнст Кассирер]]|заглавие=Жизнь и учение Канта|ответственный=|год=1997|оригинал=Kants Leben und Lehre|язык=|издание=|место=Санкт-Петербург|издательство=Книга света|страницы=|страниц=447|isbn=5791400233}} |

|||

}} |

|||

* {{Книга|ref=Румянцева|автор=[[Румянцева Татьяна Герардовна|Т. Г. Румянцева]]|заглавие=Немецкий идеализм: от Канта до Гегеля|ответственный=|год=2015|издание=|место=Минск|издательство=Вышэйная школа|страницы=|страниц=271|isbn=9789850625816}} |

|||

* ''[[Белый, Александр Андреевич|Белый А. А.]]'' [http://white.narod.ru/Kant.html «Кантовская цитата в пушкинском тексте»] |

|||

* {{Статья|ссылка=|ref=Лавринович|автор=К. Лавринович|заглавие=Космогоническая гипотеза И. Канта — сущность и методология|год=1982|язык=|издание=Кантовский сборник|тип=|месяц=|число=|том=7|номер=1|страницы=43—54|issn=}} |

|||

* ''Баренбойм П. Д.'' Кант как отец Конституции России // Законодательство и экономика. — М.: Законодательство и экономика, 2009, № 9. — С. 5—9 |

|||

* {{Статья|ссылка=|ref=Костяшов|автор=Ю. В. Костяшов|заглавие=Кто спас усыпальницу Иммануила Канта от разрушения?|год=2002|язык=|место=Калининград|издание=Кантовский сборник|издательство=Издательство КГУ|тип=|месяц=|число=|том=|номер=23|страницы=125—131|issn=02076918}} |

|||

* ''[[Библер, Владимир Соломонович|Библер В.]]'' Кант-Галилей-Кант.- М.: 1991. |

|||

* {{Статья|ссылка=|ref=Хотинская|автор=А. И. Хотинская|заглавие=Полемика Иммануила Канта с Эмануэлем Сведенборгом (отношение Канта к эзотерической философии)|год=2012|язык=|издание=Проблемы современного антропосоциального познания|тип=|месяц=|число=|том=|номер=10|страницы=103—116|isbn=9785898386306|issn=}} |

|||

* ''[[Васильев, Вадим Валерьевич|Васильев В. В.]]'' [https://www.academia.edu/4258147/_ Подвалы кантовской метафизики (дедукция категорий)]. М.: Наследие, 1998. |

|||

* {{Статья|ссылка=|ref=Румянцева|автор=[[Румянцева Татьяна Герардовна|Т. Г. Румянцева]]|заглавие=Работа И. Канта «Грёзы духовидца, пояснённые грёзами метафизики» и её значение для становления нового типа метафизики|год=2012|язык=|издание=Веснік БДУ|тип=|месяц=|число=|том=|номер=1|страницы=33—37|issn=}} |

|||

* ''Геллер И. З. Личность и жизнь Канта : (Опыт характеристики).'' Петербург : Academia, 1923. — 88 с. |

|||

{{refend}} |

|||

* ''[[Голосовкер, Яков Эммануилович|Голосовкер Я. Э.]]'' Достоевский и Кант. — М.: 1963. |

|||

* {{книга|автор=[[Гулыга, Арсений Владимирович|Гулыга А. В.]]|заглавие=Кант|издательство=[[Молодая гвардия (издательство)|Молодая гвардия]]|год=2005|серия=[[ЖЗЛ]]|isbn=|страниц=288|ref=Гулыга|ссылка=}} |

|||

* ''Долгов К. М. Кант и кризис буржуазного философско-эстетического сознания''. — В кн.: «Контекст. 1975». М., 1977. |

|||

* [http://memoirs.ru/texts/Kant_RA96_2_7.htm ''Кант И.'' Всеподданнейшее прошение философа Канта императрице Елисавете Петровне] / Сообщ. Ю. Бартенев // [[Русский архив]], 1896. — Кн. 2. — Вып. 7. — С. 455—456. |

|||

* ''[[Калинников, Леонард Александрович|Калинников Л. И.]]'' Иммануил Кант в русской поэзии: философско-эстетические этюды. — М.: 2008. |

|||

* {{НФЭ||Кант|[[Ойзерман, Теодор Ильич|Т. И. Ойзерман]]| ссылка=https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1361.html }} |

|||

* ''[[Кассирер, Эрнст|Кассирер Э.]]'' Жизнь и учение Канта / Пер. с нем. М. И. Левиной; сост.: С.Я Левит; отв. ред. [[Мильская, Лидия Тихоновна|Л. Т. Мильская]]. СПб.: Университетская книга, 1997. 448 с. — (Книга света). — ISBN 5-7914-0019-5 |

|||

* ''[[Кассирер, Эрнст|Кассирер Э.]]'' Жизнь и учение Канта. — М.: 2002. |

|||

* ''Кембаев Ж. М.'' Идея «федерализма свободных государств» Иммануила Канта как важнейшая веха в развитии правовой теории межгосударственной интеграции // [[Известия высших учебных заведений. Правоведение]]. 2009. № 6. С. 103—112. |

|||

* ''Коген Г.'' Теория опыта Канта /Пер. с нем. В. Н. Белова. — М.: Академический Проект, 2012. |

|||

* {{книга |автор=Колчинский И.Г., Корсунь А.А., Родригес М.Г |заглавие=Астрономы: Биографический справочник. — 2-е изд., перераб. и доп.|ответственный= |ссылка= |место=Киев |издательство=[[Наукова думка]] |год=1986 |том= |страниц=512|страницы= |isbn= |ref= }} |

|||

* ''Леденева Е. В.'' [http://credo-new.ru/archives/1039 Кант: говорить правду (кантовское учение о долге и экзистенциалистская этика)]. Credo new № 2 (90) 2017, С. 42—54. |

|||

* ''[[Нарский, Игорь Сергеевич|Нарский И. С.]]'' Иммануил Кант. — М.: Мысль, 1976. — 208 с. — ([[Мыслители прошлого]]). — 55 000 экз. |

|||

* {{книга |

|||

| автор = [[Ойзерман, Теодор Ильич|Ойзерман Т. И.]] |

|||

| заглавие = Кант и Гегель (опыт сравнительного исследования) |

|||

| место = М. |

|||

| издательство = "Канон+" РООИ «Реабилитация» |

|||

| год = 2008 |

|||

| серия = |

|||

| страниц= 520 |

|||

| isbn = 978-5-88373-047-3 |

|||

|тираж = 5000 |

|||

}} |

|||

* ''Паульсен ф. Иммануил Кант. Его жизнь и учение.'' СПб.: Образование, журнал, 1905. XIV с. |

|||

* ''[[Пекуровская, Ася Марковна|Пекуровская Ася]]'' Герметический мир Иммануила Канта. — СПб.: 2010. |

|||

* ''[[Поппер, Карл|Поппер К]].'' [http://kosilova.textdriven.com/narod/studia/popkant.htm «Иммануил Кант — философ просвещения»] {{недоступная ссылка}} // ''Поппер К.'' Все люди — философы. М.: Издательство ЛКИ, 2007. — 104 с. — ISBN 978-5-382-00016-9 |

|||

* ''Разеев Д. Н.'' Телеология Иммануила Канта. — {{СПб.}}: «[[Наука (издательство)|Наука]]», 2010. — 312 с. — (Слово о сущем). — ISBN 978-5-02-025440-4. |

|||

* {{книга |

|||

|автор = Суслова Л. А. |

|||

|часть = |

|||

|заглавие = Философия И. Канта (Методологический анализ): Учеб. пособие для вузов |

|||

|оригинал = |

|||

|ссылка = |

|||

|ответственный = Рецензенты: кафедра истории философии [[Философский факультет УрГУ|философского факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького]], (зав. кафедрой: д-р философских наук, проф. [[Любутин, Константин Николаевич|К. Н. Любутин]]); д-р филос. наук, проф. [[Кузнецов Виталий Николаевич|В. Н. Кузнецов]] ([[Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова|МГУ им. М. В. Ломоносова]]) |

|||

|издание = |

|||

|место = М. |

|||

|издательство = Высшая школа |

|||

|год = 1988 |

|||

|страницы = |

|||

|страниц = 224 |

|||

|серия = |

|||

|isbn = |

|||

|тираж = 10 000 |

|||

}} |

|||

* ''Тевзадзе Г. Иммануил Кант.'' Тбилиси: Хеловнеба, 1979. 368 с. |

|||

* ''[[Фуко, Мишель|Фуко М.]]'' [http://lib.ru/CULTURE/FUKO/nachala.txt «Что такое просвещение»] // [[Вестник Московского университета]]. — Сер. 9. Филология. № 2. — М.: 1999. — С. 132—149 |

|||

* {{книга |

|||

|автор = Шульц И. |

|||

|часть = |

|||

|заглавие = Разъясняющее изложение "Критики чистого разума": Руководство для чтения. Пер. с нем |

|||

|оригинал = |

|||

|ссылка = |

|||

|ответственный = |

|||

|издание = Изд. 2, испр |

|||

|место = М. |

|||

|издательство = [[Эдиториал УРСС (издательство)|Книжный дом «ЛИБРОКОМ»]] |

|||

|год = 2010 |

|||

|страницы = |

|||

|страниц = 152 |

|||

|серия = Из наследия мировой философской мысли: история философии |

|||

|isbn = 978-5-397-01495-3 |

|||

|тираж = |

|||

}} |

|||

* {{книга |

|||

|автор = |

|||

|часть = 100 этюдов о Канте (Международное интервью, посвященное 200-летию со дня смерти и 280-летию со дня рождения Иммануила Канта) |

|||

|заглавие = Историко-философский альманах |

|||

|оригинал = |

|||

|ссылка = |

|||

|ответственный = |

|||

|издание = Выпуск 1-й: Кант и современность |

|||

|место = М. |

|||

|издательство = Современные тетради |

|||

|год = 2005 |

|||

|страницы = |

|||

|страниц = 271 |

|||

|серия = |

|||

|isbn = 5-88289-274-0 |

|||

|тираж = 500 |

|||

}} (переиздано в 2005, ISBN 5-98227-097-0, и 2010, ISBN 978-5-397-01706-0, годах) |

|||

* {{книга |

|||

|автор = |

|||

|часть = Материалы конференции «Кант и современная философия» (Москва, МГУ, 19—20 ноября 2004 года) |

|||

|заглавие = Историко-философский альманах |

|||

|оригинал = |

|||

|ссылка = |

|||

|ответственный = |

|||

|издание = Выпуск 1-й: Кант и современность |

|||

|место = М. |

|||

|издательство = Современные тетради |

|||

|год = 2005 |

|||

|страницы = |

|||

|страниц = 271 |

|||

|серия = |

|||

|isbn = 5-88289-274-0 |

|||

|тираж = 500 |

|||

}} |

|||

== Ссылки == |

== Ссылки == |

||

{{навигация}} |

|||

{{Навигация |

|||

* [https://plato.stanford.edu/entries/kant/ Иммануил Кант]{{ref-en}} на сайте [[Стэнфордская философская энциклопедия|Стэнфордской философской энциклопедии]] |

|||

|Портал = |

|||

|Викисловарь = |

|||

|Викиучебник = |

|||

|Викицитатник = Иммануил Кант |

|||

|Викитека = Иммануил Кант |

|||

|Викивиды = |

|||

|Викиновости = |

|||

|Метавики = |

|||

}} |

|||

* [http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=68 Биография Канта] |

|||

* [https://web.archive.org/web/20070222143059/http://www.chronos.msu.ru/biographies/lubinskaya_kant.html И. Кант на сайте «chronos.msu.ru»] |

* [https://web.archive.org/web/20070222143059/http://www.chronos.msu.ru/biographies/lubinskaya_kant.html И. Кант на сайте «chronos.msu.ru»] |

||

* [http://www.fraznik.ru/aw/1965.html Афоризмы и выражения И. Канта] |

|||

* [http://www.i-text.narod.ru/lib-f.html Все работы Канта на русском языке] |

|||

* [http://articlekz.com/node/3795 Образование как приобщение к культуре в философских идеях Канта] |

|||

* [https://www.youtube.com/watch?v=6ZSoFf1uxH8 Философия Иммануила Канта. Докритический период. Видеолекция] |

|||

* [https://www.youtube.com/watch?v=OB8D6qd5oXY Гносеология Иммануила Канта. Видеолекция] |

|||

* [https://www.youtube.com/watch?v=rXZb0YO-iVM Этика Иммануила Канта. Видеолекция] |

|||

* [http://www.nkj.ru/open/33096/ Кёнигсбергские клопсы и петербургские шнельклопсы] |

|||

{{Нормативный контроль}} |

{{Нормативный контроль}} |

||

Версия от 18:32, 14 января 2021

Иммануи́л Кант (нем. Immanuel Kant [ɪˈmaːnu̯eːl ˈkant]; 22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия — 12 февраля 1804, там же) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, человек, оказавший широчайшее влияние на историю современной западной философии. Написал ставший важнейшим и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «Критика чистого разума»[1]. Идейный вдохновитель философской школы неокантианства.

Творчество Канта условно разделяют на два периода: докритический (1746—1770) и критический (начиная с 1780). Между ними находится так называемый «период молчания», когда Кант не издаёт важных работ, но набрасывает материал для будущей «критики». Докритический период — время, когда выходят натурфилософские и естественнонаучные труды. В течение же критического период были написаны труды, определившие мыль Канта и ставшие основой его философии, а именно:

- «Критика чистого разума» (1781 и 1787)

- «Критика практического разума» (1788)

- «Критика способности суждения» (1790)

И ряд менее значимых работ[2].

Биография

Детство и юность (1724—1740)

Семья и раннее детство

Иммануил Кант[ком. 1] родился 22 апреля 1724 года в городе Кёнигсберг, Пруссия. Его отец — Иоганн Георг Кант — был мастером изготовления упряжек, переехал в Кёнигсберг из Тильзита[ком. 2]. А мать Иммануила, Анна Регина Рейтер, была дочерью другого мастеря упряжки[3]. Георг Кант владел домашней мастерской, где и работал. Семья не была слишком богатой, однако пользовалась определённым местом в общественной иерархии. Кант по праву своего рождения стал членом гильдии мастеров упряжки, к которой относился Георг. Семья жила в трёхэтажном доме на окраине города. Иммануил был четвёртым ребёнком Георга и Анны, но к его рождению в живых осталась только его пятилетняя сестра. Из пяти рожденный после Иммануила детей только трое пережили раннее детство[5]. Ни с кем из них философ особенно близок не был[6][ком. 3].

Семья Иммануила была религиозной, особенно это касалось Регину, которая являлась пиетисткой — движение внутри лютеранства, распространённое среди малообразованных горожан Кёнигсберга в те времена[6][7]. Пиетистские общины подвергались дискриминации со стороны православного духовенства и администрации города. Пиетисты были в упадке после прибытия в город Франца Шульца[нем.], немецкого богослова, который был знаком с семьёй Канта, часто приходил к ним в гости. Иммануил вместе со своими братьями и сёстрами посещал библейские уроки Шульца[8]. Кант уважал образ жизни своих родителей, однако это не связано с теологией. Нет также оснований полагать, что раннее знакомство с пиетизмом оставило какой-либо значительный след на последующем мировоззрении и философии Канта[9]. Окраины Кёнигсберга небыли безопасным местом для жизни. Наводнения, пожары и прочие бедствия часто преследовали жителей. Старый дом семьи Кантов сгорел в 1769 году[10].

При рождении Иммануила семья жила относительно благополучно, однако дела семьи пошли на спад по мере взросления мальчика. 1 марта 1729 умер его дед и семье пришлось взять взять ответственность за его бизнес. В 1733 году вся семья переехала в дом требующей ухода бабушки Иммануила, которая потеряла средства к жизни после смерти своего супруга. На новом месте финансовое состояние Кантов постоянно ухудшалось; этому способствовал и возраст Георга, и возросшая конкуренция. В 1730-х и 40-х годах Георгу стало слишком тяжело зарабатывать деньги, он не мог позволить дорогое и плотное питание. Тем не менее, во взрослом возрасте Иммануил Кант, исходя из рассказов знакомых, был благодарен воспитанию, полученному в своём доме. Он описывал своих родителей как честных, «нравственных и порядочных людей». Описывая свою мать, она предстала в глазах Канта как правоверную и заботливую женщину, «заложившую первый росток добра» в личность Канта. В 1735 году умерла его бабушка, а 18 декабря 1737 — и Регина Рейтер в возрасте 40 лет[11]. Со смертью матери денежная ситуация в семье продолжала стремительно идти ко дну. В 1740 году дом семьи начал значился «бедным», что позволило платить иметь более удобную налоговую ставку. Они получали помощь от других людей и родственников, в частности они получали дрова от благотворителей. Несмотря на вышеизложенное, будущий переписчик Иммануила Канта — Эхргот Васянски[нем.] — отметил, что семья была значительно бедна, но не настолько, чтобы остро нуждаться в чём-либо[12].

Школьные годы

Иммануил Кант непродолжительное время обучался в окраинной школе при хосписе Святого Георгия. Франц Шульц находил Канта способным ребёнком и порекомендовал родителям перевести ребёнка для изучения богословия в престижную гимназию, в так называемый «Фридрихс-Коллегиум[англ.]». Летом 1732 года восьмилетний Иммануил перевёлся в это учебное заведение, известное своей пиететской направленностью. Дети в нём обучались христианским ценностям, в учёбе ставился упор на гуманитарные науки. Его выходцы готовились к высоким церковным и гражданским должностям, поэтому для многих бедных семей Коллегиум был своего рода «социальным лифтом». Иммануил был занят школьными делами большую часть школьного периода жизни; практически большую часть учебного года не было никаких выходных, кроме как в воскресенье. Внутренняя разбивка на классы мешала детям заводить прочные отношения друг с другом. В гимназии Кант изучал древние языки и Библию, философию, логику и прочие предметы. Ему тяжело давалась теология, но, тем не менее, по выходе из гимназии он обладал обширными знаниями в этой области. Там он получил знания о древнегреческой философии и литературе, в частности студенты читали хрестоматию Иоганна Геснера, в которой содержались отрывки Аристотеля, Геродота, Ксенофонта, Плутарха и других философов. Также изучению подлежали древнегреческие литераторы: Гомер, Пиндар и Гесиод[13].

Кант хорошо владел латынью и между 1739 годом и сентябрём 1740 он вместе со своими товарищами свободно читали классических авторов во внеурочное время. На протяжении всей жизни он высоко ценил творчество древних авторов, среди которых находились Луций Сенека, Лукреций и Гораций. Даже в преклонном возрасте он мог цитировать по памяти многих авторов. Интерес к древней литературе подогревался учителем латыни, которого Кант очень почитал. Уроки каллиграфии ему нравились наименее всех других, по ним он регулярно получал низкие отметки. Возможно, Кант умел по меньшей мере читать тексты на французском языке, поскольку посещал необязательный курс французского языка в гимназии. Он не имел больших навыков английского языка; он не входил ни в программу гимназии, ни в программу университета, в который поступит Кант[14].

Уже взрослый Иммануил Кант с тревогой относился к своей гимназии и с «ужасом и страхом» вспоминал об этом, приравнивая своё школьное образование к рабству. Он критически описывал такие моменты воспитания, как необходимость вести так называемый «учёт души» — эссе, в котором каждый ученик регулярно должен был описывать своё душевное состояние. Он говорил, что подобное «наблюдение за собой» приводит к помешательству. Атмосфера строгости и наказаний царила в заведении, хотя сам Иммануил, вероятно, не подвергался частым наказаниям, поскольку практически по всем предметам имел высокие баллы. И всё же он плохо отзывался обо всех своих учителях, за исключением учителя латыни, вспоминал жестокость и телесные наказания в отношении учащихся[15][16]. В конечном итоге зрелый Кант отверг пиетиетскую доктрину, связывая её с «рабским мышлением»[17]. Иммануил окончи Фридрихс-Коллегиум в 1740 году. В том же году Кёнигсберг посещал король Пруссии Фридрих II для своей инаугурации[18].

Студенчество (1740—1755)

Университетская жизнь