Паразитизм: различия между версиями

| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |

| Строка 156: | Строка 156: | ||

Забытые болезни поражают более миллиарда человек и вызывают около полумиллиона смертей ежегодно<ref name="Reddy2007">{{Cite journal | author= Reddy M. ''et al''. | year= 2007 | title= Oral drug therapy for multiple neglected tropical diseases: a systematic review | journal= JAMA | volume= 298 | issue = 16 | pages = 1911-24 | doi = 10.1001/jama.298.16.1911 | url = http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/298/16/1911 }}</ref>. |

Забытые болезни поражают более миллиарда человек и вызывают около полумиллиона смертей ежегодно<ref name="Reddy2007">{{Cite journal | author= Reddy M. ''et al''. | year= 2007 | title= Oral drug therapy for multiple neglected tropical diseases: a systematic review | journal= JAMA | volume= 298 | issue = 16 | pages = 1911-24 | doi = 10.1001/jama.298.16.1911 | url = http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/298/16/1911 }}</ref>. |

||

=== Палеопатология === |

|||

[[Файл:T. rex infection.png|thumb|Реконструкция особи тираннозавра, зараженной паразитами, основанная на экземпляре MOR 980]] |

|||

Исследование 2009 года показало, что дыры, обнаруженные в черепе у некоторых экземпляров тираннозавров, которые прежде считали ранами, полученными в межвидовых конфликтах, на самом деле были вызваны паразитами вроде {{нп3|Трихомонада|трихомонады|en|Trichomonas}} — простейшего, которое обычно поражает [[Птицы|птиц]]<ref name=Wolff>{{cite journal|author=Wolff EDS, Salisbury SW, Horner JR, Varricchi DJ|url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0007288;jsessionid=46F0A1EFB5E7F840BE2194BA7F0AEC02 | title=Common Avian Infection Plagued the Tyrant Dinosaurs|journal=PLoS ONE|volume=4|issue=9|page=e7288|doi=10.1371/journal.pone.0007288 | accessdate=2009-11-01|year=2009|editor1-last=Hansen|editor1-first=Dennis Marinus|pmid=19789646|pmc=2748709}}</ref>. Эти паразиты способны не только поражать мягкие ткани, но и делать в костях рубцы изнутри. Возможно, паразиты передавались через воду, которую пили зараженные динозавры<ref name=PW>{{cite web |

|||

|url = http://www.prehistoric-wildlife.com/species/t/tyrannosaurus.html |

|||

|title = Tyrannosaurus |

|||

|author = |

|||

|date = |

|||

|work = Prehistoric Wildlife |

|||

|publisher = [http://www.prehistoric-wildlife.com/ prehistoric-wildlife.com] |

|||

|accessdate = 2014-08-05 |

|||

|lang = en |

|||

}}</ref>. |

|||

== В массовой культуре == |

== В массовой культуре == |

||

Тема паразитизма очень популярна. В XIX веке стал популярен образ [[вампир]]а, возможно позаимствованный от восточноевропейских «[[упырь|упырей]]». В современной фантастике образ инопланетных паразитов, захватывающих [[Паразиты человека|человека-хозяина]], повторялся множество раз. Такие фильмы как «[[Чужой (фильм)|Чужой]]» и «[[Нечто (фильм)|Нечто]]», например, показывают инопланетян как классических паразитов с личиночным размножением. Другие фильмы, например, «[[Кукловоды (фильм)|Кукловоды]]» или «[[Звёздные врата]]», показывают более умеренную форму сосуществования между хозяином и паразитом. |

Тема паразитизма очень популярна. В XIX веке стал популярен образ [[вампир]]а, возможно позаимствованный от восточноевропейских «[[упырь|упырей]]». В современной фантастике образ инопланетных паразитов, захватывающих [[Паразиты человека|человека-хозяина]], повторялся множество раз. Такие фильмы как «[[Чужой (фильм)|Чужой]]» и «[[Нечто (фильм)|Нечто]]», например, показывают инопланетян как классических паразитов с личиночным размножением. Другие фильмы, например, «[[Кукловоды (фильм)|Кукловоды]]» или «[[Звёздные врата]]», показывают более умеренную форму сосуществования между хозяином и паразитом. |

||

Версия от 21:26, 11 декабря 2015

Паразити́зм (от др.-греч. παράσιτος — нахлебник) — один из типов сосуществования организмов. Это явление, при котором два и более организма, не связанных между собой филогенетически, генетически разнородных — сосуществуют в течение продолжительного времени и при этом находятся в антагонистических отношениях. Это вид взаимосвязей между различными видами, при котором один из них - паразит определенное время использует другого (который называется хозяином ) в качестве источника питания и среду обитания, частично или полностью возлагая на него регуляцию своих взаимоотношений с окружающей средой. Паразитизм встречается среди различных групп организмов: животных (простейшие, плоские черви, нематоды, кольчатые черви, моллюски, членистоногие), бактерий, грибов (мучнисторосяные, трутовики) и даже у цветочных растений. Физиология паразита подчинена физиологии хозяина и его жизненный цикл (само его существование или размножения) невозможно (или сильно затруднено) без получения от хозяина необходимых для него биологических ресурсов. Такие ресурсы паразит может получить только от ограниченного числа типов хозяев. Чем дольше (филогенетически) продолжается сосуществование, тем лучше этот вид паразитов приспосабливается к своему хозяину и тем меньше вреда наносит ему. В сфере медицинской паразитологии термин «паразит» означает эукариотический патогенный организм. Простейшие и многоклеточные возбудители инфекции классифицируются как паразиты. Грибы не обсуждаются в учебниках медицинской паразитологии, хотя они являются эукариотами. Среди архей (они не являются эукариотами) по состоянию на 2003 год был известен лишь один паразитический организм — Nanoarchaeum equitans. Среди внутриклеточных паразитов наименьшие размеры имеют эубактерии рода Mycoplasma, например, Mycoplasma genitalium, диаметр клеток которой составляет 200-300 нм.

Классификация

Формы паразитизма и связанные с этим взаимные адаптации паразитов и их хозяев чрезвычайно многообразны. Различают эктопаразитизм, при котором паразит обитает на хозяине и связан с его покровами (клещи, блохи, вши и др.), и эндопаразитизм, при котором паразит живёт в теле хозяина (паразитические черви, простейшие и др.)[1]. Обычно, эндопаразиты в поисках хозяина возлагаются на пассивные механизмы (распространение яиц или личинок для случайного поедания животным-хозяином, и т. д.), а эктопаразиты распространяются активно: так, например, у беременных самок кроликов перед родами заметно увеличивается количество блох, которые затем переходят на потомство.

Паразиты-некротрофы используют хозяина, вызывая его смерть от недостатка питательных веществ или побочных эффектов от жизнедеятельности паразита (например, таким паразитом для человека является бактерия-возбудитель чумы). Паразиты-некротрофы в случае, когда они могут выживать после смерти хозяина, называются паразитоидами. Паразиты-биотрофы обычно не приводят к смерти хозяина и не могут выжить в случае его смерти. Такими паразитами, например, есть многочисленные вирусы.

По степени тесноты связей паразита и хозяина выделяют две формы паразитизма: облигатный и факультативный. В первом случае вид ведёт только паразитический образ жизни и не выживает без связи с хозяином (паразитические черви, вши). Факультативные паразиты, как правило, ведут свободный образ жизни и лишь при особых условиях переходят к паразитическому состоянию. По продолжительности связей с хозяином существуют постоянные (стационарные то есть проводящие на хозяине большую часть жизни) и временные паразиты (нападают только для питания). Например, комар является непостоянным паразитом т.е. взаимодействие между организмами носит эпизодический характер, когда самки комаров потребляют кровь хозяина. На сегодняшний день известен только один паразит, который функционально замещает собой орган хозяина — Cymothoa exigua. Существуют также различные формы «социального паразитизма»: клептопаразитизм (то есть присвоение чужой пищи), в том числе его особая форма — т. н. яичный паразитизм, наблюдаемый у некоторых видов рыб, птиц и насекомых, когда для высиживания яиц и воспитания новорождённых один организм подкидывает свои яйца в гнездо другого которые затем выкармливают чужих птенцов (характерный пример — кукушка) и др. Социальные паразиты получают выгоду от взаимодействия с группировками социальных животных (например муравьев или термитов), используя особенности их общественной организации (таковы, например, несколько видов жуков, живущих в муравейниках, питаясь на «складах» продуктов внутри них, и получая от муравьев защиту от врагов). Клептопаразитами являются, например, тропические птицы фрегаты, которые сами почти не могут добывать рыбу, но отбирают ее у других птиц. В 1909 году итальянский энтомолог Карло Эмери (Carlo Emery) заметил, что социальные паразиты среди насекомых (например, клептопаразиты), в основном, паразитируют на особях близкого им вида или рода[2][3]. С годами это было замечено и в других случаях. данному феномену есть объяснение: паразиты могли изначально быть факультативными паразитами[англ.] среди представителей самого вида-хозяина (известно много примеров подобного внутривидового паразитизма), однако затем отделились от родительского вида и образовали свой собственный обособленный вид (один из примеров симпатрии).

Биологическое мошенничество, как тип паразитизма, обычно развивается в ситуациях генерализованного неспецифического мутуализма между широкими спектрами организмов — таких, например, как образование микоризы между грибами и растениям. Некоторые виды растений выработали приспособления к образованию «микоризоподобные» структуры с гифами грибницы, при этом не снабжая грибницу питательными веществами в обмен на минеральные (как это бывает в нормальной, симбиотической грибнице), а высасывая их отсюда — при этом гриб, образовавший микоризу, получает их из другого растения. Паразитическое растение, участвующее в отношениях, при которых растения получают часть или все необходимые питательные вещества не через фотосинтез, а паразитируя на грибе называется микогетеротрофом. Полная, или облигатная, микогетеротрофия имеет место тогда, когда нефотосинтезирующее растение (растение, лишённое или хлорофилла, или функциональной фотосистемы) получает все необходимые питательные вещества от гриба, на котором паразитирует. О частичной, или факультативной, микогетеротрофии говорят тогда, когда растение способно к фотосинтезу, однако паразитирует на грибе как на дополнительном источнике питательных веществ. Существуют растения (например, некоторые виды орхидных), которые не фотосинтезируют и являются облигатными микогетеротрофами на некотором этапе своего жизненного цикла, а в остальное время способны фотосинтезировать и являются факультативными микогетеротрофами или не используют микогетеротрофию вообще[4]. Не все нефотосинтезирующие, или бесхлорофилльные растения являются микогетеротрофами: например, повилика паразитирует непосредственно на проводящих тканях других растений[5].

В прошлом ошибочно полагали, что некоторые растения могут получать питательные вещества, разлагая органические вещества, подобно сапротрофным грибам. Такие растения называли сапрофитами. Сейчас известно, что ни одно растение не способно непосредственно разрушать органические соединения, и нефотосинтезирующие растения получают необходимые питательные вещества через паразитизм: микогетеротрофию или непосредственный паразитизм на других растениях[6][7].

При микогетеротрофии у гриба и растения контактируют мицелий и корни соответственно. В этом отношении микогетеротрофия очень похожа на микоризу (в самом деле, считается, что микогетеротрофия произошла от микоризы), однако при микогетеротрофии углеродные соединения переносятся от гриба к растению, а не наоборот, как при микоризе[8][9]. Отличие паразитизма от мутуализма состоит в том, что хотя каждый из участников мутуалистической пары действует эгоистично, выгодные отношения возникают лишь потому, что получаемая польза перевешивает затраты, требуемые на поддержание взаимоотношений. Большую часть микогетеротрофов можно рассматривать как эпипаразитов, поскольку они получают энергию от грибов, которые, в свою очередь, получают её от сосудистых растений[6][7][10]. Действительно, чаще всего микогетеротрофия существует в контексте микоризной сети[англ.][11], в которой растения используют микоризные грибы для обмена углеродом и питательными веществами с другими растениями[7]. В этих системах микогетеротрофы играют роль «микоризных обманщиков», поскольку они забирают углерод из общей системы и ничего не отдают взамен[6].

Классификационное разграничение между паразитизмом и хищничеством может быть спорно и иногда в широком смысле под термином хищничество понимают всякое выедание одних организмов другими (полное или частичное без умерщвления), то есть отношение, паразитов и их хозяев.

Традиционно разделяют:

- паразитоидов, питающихся в течение продолжительного времени (на личиночных стадиях) лишь одной жертвой и обязательно приводящих к её гибели. Примеры: некоторые перепончатокрылые и двукрылые насекомые, волосатики.

- паразитов, продолжительное время питающихся одной жертвой и не вызывающих её гибели

Аналогично этому разграничение между комменсализмом и паразитизмом также неочевидо, например когда — одно животное (инквилин), проникая в чужое жилище, уничтожает его хозяина, после чего использует жилище в своих целях. (инквилинизм). Изначально инквилинизм выделялся как подвид комменсализма, хотя он очень близок к хищничеству и паразитизму;

Эволюция

Биотрофичный паразитизм обычно является весьма успешным приспособлением. В зависимости от системы определений, около половины известных видов животных имеют как минимум одну паразитическую стадию в своём жизненном цикле[источник не указан 4830 дней]; также паразитизм довольно часто встречается среди растений и грибов. С другой стороны, практически все свободноживущие виды животных являются хозяевами одного или нескольких таксонов паразитов.

Организмы-хозяева обычно в ходе эволюции также изменяются; у них появляются защитные механизмы против паразитов. Растения часто продуцируют токсины, которые могут одновременно наносить эффективное воздействие на паразитических грибов, бактерий и растительноядных животных. Иммунная система позвоночных способна нейтрализовывать большинство паразитов (особенно микропаразитов) [12] при их контакте с жидкостями организма.

С другой стороны, большинство паразитов, особенно микроорганизмов, также приобретают защитную адаптацию для противодействия защитным механизмам хозяев. Такие адаптации могут принимать различные формы: утолщение клеточных стенок бактерий, клещи-захваты на конечностях, предотвращающие вычёсывание хозяевами блох и клещей из волосяного покрова, и т. д.

При описанном типе взаимодействия оба вида (хозяин и паразит) обычно совместно эволюционируют к более-менее стабильному состоянию, когда их влияние на численность друг друга становится минимально возможным. Однако это правило не относится к Паразитоидам имеющие хищнические задатки. Например в период размножения летом мухи Лягушкоедки откладывают свои яйца на спину или голову жаб и других амфибий. Вылупившиеся личинки проникают через носовые отверстия в голову хозяина, где они въедаются в мягкие ткани ещё живущего животного. Когда личинки добираются до мозга или других жизненно важных органов, функции организма нарушаются и амфибия погибает. В своей последней фазе личинки почти полностью съедают труп животного, включая кожу и соединительные ткани, при определённых обстоятельствах даже хрящи и кости[13]. Затем они закапываются во влажную почву и окукливаются.

Иногда исследования паразитов помогают выявить родственные связи между различными видами их хозяев. Например, длительный диспут орнитологов относительно систематического положения фламинго — являются ли они более родственными с рядом Ciconiiformes (Аистообразные) или Anseriformes (Гусеобразные) — был решён благодаря исследованию их паразитов, которые оказались общими с таковыми у гусеобразных (впрочем, исследования ДНК в последние годы показало, что фламинго — не очень близкие родственники и этого отряда).

Вред, причиняемый паразитом хозяину

Важно отметить, что такие определения, как «польза» и «вред», в случае паразитизма иногда относятся не к отдельным индивидам, а к виду в целом. Например, если при поражении паразитом индивид становится более сильным и выносливым, но теряет функцию размножения (как это бывает при поражении улитки некоторыми плоскими червями), надо считать, что в эволюционном смысле этот организм понёс ущерб от данного паразита. Сам по себе вред, причинённый паразитом хозяину, может варьировать в очень широких пределах: от различного типа тканевых повреждений, нарушений регуляторных механизмов или же даже кастрации или растворение костей к гораздо более изощрённым − таким, как изменение поведения хозяина. Например, Паразитический гриб Ophiocordyceps unilateralis развивается в муравьях-древоточцев Camponotus castaneus и C. americanus, проживающих в Южной Каролине (США). У зараженных муравьев меняется поведение, и в итоге они умирают, накрепко вцепившись челюстями в ветви, что способствует распространению спор паразита. Американские биологи получили чистую культуру гриба-манипулятора и заразили им три вида муравьев-древоточцев. Гриб успешно развивался в теле всех трех видов, но выгодная грибу манипуляция предсмертногo поведения наблюдалась только в двух, которые являются жертвами паразита в природе. Выяснилось также, что клетки гриба выделяют различные наборы веществ в присутствии живой мозговой ткани муравьев разных видов. Это свидетельствует о том, что влияние паразита на нервную систему хозяина видоспецифичнo видимо, он подлаживается под биохимические особенности мозга жертвы.

Другим примером манипуляции поведeния хозяина является червь Leucochloridium paradoxum (из класса дигенетических сосальщиков (Digenea)) который паразитирует в кишечнике певчих птиц. Яйца с помётом птиц попадают на траву а затем попадают в улитку Succinea, которая живет во влажной среде. Яйца развиваются в личинки внутри этого промежуточного хозяина, а затем должны найти свой путь в пищеварительную систему подходящей птицы. Проблема здесь в том, что эти птицы не едят улиток, так что паразит должен заинтересовать своего будущего хозяина используя тактику «агрессивной мимикрии» — то есть используя какую нибудь часть тела своего промежуточного хозяина в качестве «наживки». В теле улитки из яиц развивается личинка — мирацидий, превращающийся потом в спороцисту. Внутри спороцисты возникают мелкие личинки, напоминающие взрослого червя. Спороциста увеличивается в размерах, образуя выросты, которые распространяются по телу улитки. Когда один из выростов спороцисты попадает в щупальце улитки, он увеличивается в диаметре и становится ярко-зелёным. На выросте появляются тёмные круги, а на его конце — пятна. В таком виде он хорошо заметен снаружи сквозь кожный покров улитки. Вырост начинает совершать частые подёргивания. Благодаря раскраске и движению он становится похожим на гусеницу какой-нибудь бабочки. Паразит также влияет на поведение промежуточного хозяина: улитка движется к свету, который она, как правило, избегает, тем самым увеличивая шансы быть замеченной птицей.

Было доказано, что Токсоплазма (лат. Toxoplasma -род паразитических протистов) может влиять на поведение хозяина: заражённые крысы и мыши меньше боятся кошек; замечены факты того, что заражённые крысы сами ищут места, где мочилась кошка. Этот эффект благоприятен для паразита, который сможет размножаться половым способом, если его хозяин будет съеден кошкой[14]. Механизм этого изменения ещё до конца не изучен, но существуют доказательства того, что токсоплазмоз повышает уровень дофамина у заражённых мышей.

Mногие пухоеды птиц приносят минимальный ущерб своим хозяевам. Тем не менее, в большинстве случаев отрицательный эффект может быть выявлен. Часто в основе этого эффекта лежит раздражение, вызывающее беспокойство и расчёсывания, что приводит косвенно к снижению общей жизнеспособности. Так, например, увеличение времени, необходимого для груминга, требует затрат времени и энергии, что, кроме прочего, приводит к повышению доступности для хищников более заражённых особей. Негативное воздействие инфекционных патогенных микроорганизмов обычно связано с их размножением в организме и воздействием продуктов их жизнедеятельности на хозяина.

Адаптация к жизни в другом организме

Попав во внутреннюю среду хозяина, эндопаразит получает ряд преимуществ: богатство легко доступной для усваивания пищи, которая не требует перестройки процессов пищеварения. Например, клеточный сок растений, кровь животных, содержимое их пищеварительного тракта, уже обработанное ферментами; защищенность от непосредственного воздействия абиотических и биотических факторов внешней среды. Поскольку все взаимодействии со сложными и изменчивыми окружающими условиями и врагами берет на себя организм хозяина, паразиту обеспечена относительная стабильность условий существования. Внутренняя среда организма по ряду физико-химических факторов имеет высокую степень постоянства. В то же время организм как среда жизни создает для паразитов некоторые экологические трудности: ограниченность среды во времени и пространстве; трудность распространения от одной особи хозяина к другой; сложности в обеспечении кислородом; оборонительные реакции организма хозяина. Как преимущества, так и экологические трудности жизни в другом организме обусловили формирование у паразитов разнообразных адаптаций, позволяющих им эффективно размножаться и процветать.

Богатство легко доступной пищи привело к упрощению системы пищеварения у паразитов. Например, у печеночного сосальщика пищеварительная система упрощена, а у бычьего цепеня и совсем утрачена. Всасывание питательных веществ у ленточных червей происходит всей поверхностью тела.

У паразитических растений питание соками хозяина привело к редукции системы фотосинтеза и потери хлорофилла. Среди растений встречаются полные паразиты и полупаразиты. Паразиты не содержат хлорофилла, как например, Повилика европейская

, Заразиха, Раффлезия, Петров крест. Полупаразиты (напр. растение омела) имеют хлоропласты и берут от растения только минеральные вещества.

Омела белая имеет собственную хлорофиллоносную систему, благодаря чему она частично независима от хозяина, поэтому является полупаразитом.

Предпосылками для прорастания семян являются оптимальные температура, освещение и влажность. Семена прорастают весной одним или двумя выростами желтовато-зелёного цвета. В случае их контакта с перидермой растения-хозяина (около почек, черешков или листьев) внешний и расположенные под ним слои клеток перидермы буреют и постепенно теряют форму, становятся менее заметными, а впоследствии исчезают вследствие растворения пектина клеточных стенок перидермы специфическими ферментами[16].

Клетки выроста углубляются в перидерму перпендикулярно стеблю растения-хозяина. В первичной или вторичной коре от выроста в горизонтальном направлении начинают отходить боковые тяжи (первичные гаустории). В лубе (вторичная флоэма) из них образуется разветвленная система сосущих гаусторий под зоной инфицирования. Гаустории радиально, сквозь луб и камбий, проникают к внешней поверхности вторичной ксилемы (сосудов, древесины). Часть клеток гаусторий соединяется с сосудами растения-хозяина, сквозь которые поглощается вода с растворёнными минеральными веществами — благодаря более высокому, чем у растения-хозяина, осмотическому потенциалу в ксилеме паразита. В связи с этим омеле присущ более высокий показатель транспирации, поддержанию которого способствует дополнительный механизм открытия устьиц. Так у некоторых видов омелы показатели транспирации в десять раз выше, чем у растения-хозяина. С другой стороны, растения омелы имеют низкой водный потенциал даже тогда, когда растение-хозяин подвергается водному стрессу. Это позволяет омеле заселять довольно сухие экотипы.

Гаустории увеличиваются вместе со вторичным утолщением стебля хозяина благодаря наличию интеркалярной меристемы, активность которой синхронизирована с активностью меристемы хозяина. Таким образом, развитая сеть (эндофитная система) паразита является жизнеспособной довольно долго — от нескольких лет до десятилетий. Развитие экзофитной системы начинается после формирования сосущих гаусторий, первые побеги возникают в месте инфицирования. Типичным является развитие боковых побегов из дополнительных почек вдоль сосущих гаусторий, которые длительное время остаются жизнеспособными.

Открытым остаётся вопрос, следует ли считать представителей рода Подъельник растениями-паразитами. До недавнего времени считалось, что подъельник — микогетеротрофное сапрофитное растение, но организация его питания оказалась гораздо более сложной. Подъельник, как и большинство других представителей семейства Вересковые, живёт в симбиозе с микроскопическими грибами. Особенностями симбиоза у подъельника является то, что гифы одних и тех же грибов проникают как в корни подъельника, так и в корни расположенных рядом деревьев. Через эти гифы подъельник получает не только те питательные вещества, которые вырабатывают грибы, но и вещества от деревьев (например, фосфаты), которые необходимы ему для нормального функционирования, в том числе формирования семян (именно по этой причине подъельник может обходиться без фотосинтезирующих частей); в обмен деревья получают посредством тех же грибных гифов избыток сахаров, вырабатываемых подъельником.[17][18]

В отличие от свободноживущых организмов, которые сами взаимодействуют с окружающей средой, паразиты «переложили» заботу о регуляции отношений с окружающей средой на хозяина. Отсутствие у паразитов непосредственного контакта с факторами внешней среды привело так же и к упрощению строения их нервной системы и редукции органов чувств. Исчезла и необходимость выработки приспособлений для активной и пассивной защиты от врагов.

Поскольку условия проживания паразитов постоянные и оптимальные, у них нет необходимости вырабатывать сложные механизмы адаптации. Это приводит к экономии расхода энергии на процессы, не связанные с поддержанием жизнедеятельности. Ограниченность размеров среды обитания паразитов компенсируется малыми размерами их тела и упрощением строения, а трудности в распространении — повышением способности к размножению. Большая плодовитость паразитов получила название «закона большого числа яиц»[19]. Например, человеческая аскарида за сутки способна отложить 250 тыс. Яиц, а за 5-6 месяцев полового созревания — 50-60 млн. Яиц. Их масса в 1700 раз превышает массу самки. Интенсивное развитие половой системы обеспечивает высокие репродуктивные возможности вида. Этому также способствуют партеногенез (развитие без оплодотворения), полиэмбриония (когда с одного яйца появляется много зародышей) , бесполое размножение (самки рожают только самок). Возникновение гермафродитизма (совмещение в одном организме мужской и женской половых систем) является гарантией полового размножения при наличии даже одной особи. Защита оплодотворенных яиц многослойными оболочками и обеспечение зародыша питанием способствуют выживанию потомства. Развитие приспособлений для выхода личинок из яйца и тела хозяина во внешнюю среду и их проникновение в организм нового хозяина способствуют расселению.

Благодаря смене хозяев в жизненном цикле паразита не допускается собирание в одном организме большого количества особей, что могло бы привести к гибели хозяина и утрате ценного для этого вида паразита ресурса.

Сложности в обеспечении кислородом привели в паразитов к редукции дыхательной системы и перехода к анаэробному дыханию.[20] Поскольку их энергетические затраты не велики, а запасы пищи неисчерпаемы, то такой способ дыхания вполне оправдан.

Жизненный цикл

Способ перемещения возбудителя паразитарной болезни из зараженного организма в восприимчивый включает последовательную смену трех стадий:

- выведение возбудителя из организма источника в окружающую среду;

- пребывание возбудителя в абиотических или биотических объектах окружающей среды;

- внедрение (введение) возбудителя в восприимчивый организм.

Пути проникновения паразитов в организм хозяина: пероральный, перкутанный (через кожу), контактный (возбудители поступают на поверхность различных предметов и при контакте с ними внедряются в восприимчивый организм), внутрикишечный, транспланцентарный, трансмиссивный (передается при укусах переносчиков), трансовариальный (откладывая зараженные яйца,)

В связи с паразитизмом у паразитов может быть сильно развита половая система, за счет редуцирования пищеварительной и нервной системы. Максимальная плодовитость повышает возможность выживания паразитов, развивающихся со сменой хозяев. Жизненный цикл может состоять из нескольких этапов. На пример на первом этапе взрослые Ленточные черви обитают в кишечнике окончательного хозяина, размножаются и продуцируют яйца. На втором этапе яйца попадают во внешнюю среду: в почву или в воду. На суше в яйцах формируется личинка или зародыш, представляющий фазу внедрения в промежуточного хозяина. У некоторых видов, яйца которых развиваются в воде, из яйца выходит свободноплавающая личинка, покрытая ресничками, а в ней формируется вторая личиночная фаза. На третьем этапе происходит развитие личинок в промежуточном хозяине, где развиваются в пузырчатую глисту — финну. Финна для дальнейшего развития должна попасть в кишечник основного хозяина, где головка из финны выворачивается, присасывается к стенке кишечника, после чего начинается процесс роста червя.

Энциклопедия Брокгауза Ф. А. и Ефрона И. А. описывает жизненный цикл паразитов следующим образом: Шаблон:ESBEquote

Растения паразиты

Растения паразиты также зачастую используют промежуточных носителей. Так например в распространении омелы принимают участие птицы ( эпизоохори́я, эндозоохория), преимущественно дрозды. Поедая её ягоды, они пачкают свой клюв клейкой ягодной массой, так называемым висцином, в котором находятся семена омелы. Затем, перелетая с дерева на дерево и очищая клюв о ветви, пачкают их этим клейким веществом, а также выбрасывают семена с испражнениями. Висцин на ветвях подсыхает, приклеивая к ним семена, которые через некоторое время начинают прорастать. Распространению омелы птицами способствуют небольшие размеры семян, их яркое и контрастное окрашивание. Сначала вытягивается его подсемянодольное колено, которое загибается к ветви и прикладывается кончиком корня к её поверхности; в это время кончик корня расширяется в кружок, при помощи которого молодое растеньице прикрепляется к дереву. После этого из центра кружка отходит небольшой стержневидный отросток, который прободает кору ветви и через её камбий дорастает до древесины. Этот отросток служит главной или первичной присоской; при помощи его омела вытягивает из растения воду и минеральные вещества. Как только присоска дорастает до древесины, её верхушечный рост прекращается, но по мере нарастания древесины она продолжает вытягиваться в длину при помощи вставочного роста, сосредоточенного в том участке присоски, который находится в камбии ветви. Древесина ветви обрастает присоску, так что в результате она оказывается внедрённой в древесину.

В Европе омелу распространяют Bombycilla garrulus (свиристель), различные виды дроздов — Turdus pilaris (рябинник), Turdus viscivorus (деряба), а также Sylvia atricapilla (славка-черноголовка), для которых её плоды являются кормом. Птицы садятся преимущественно на верхние ветви разреженных крон старых деревьев, которые достаточно освещены и хорошо прогреваются, что необходимо для прорастания семян омелы. Расположение ветвей в кроне дерева, угол между ними и стволом предопределяют важные конкурентные параметры в отношениях «хозяин — паразит», которые положительно или отрицательно влияют на динамику повреждения омелой. Так увеличение угла между веткой и стволом способствует потенциальному повреждению дерева паразитом и наоборот — плотный лес, деревья в котором растут в высоту и не имеют развесистой кроны, практически свободный от поражения, очаги инфекции здесь нежизнеспособны, они отмирают из-за недостатка света.

Сравнительно короткими расстояниями полета птиц и быстрым прохождением семян через их желудочно-кишечный тракт объясняется формирование локальных очагов инфицирования и умеренное распространение паразита. Паразитирование омелы — типичное явление парковых лесов и аллей. Аллеи, пораженные омелой, могут выполнять функцию её распространения по принципу так называемых мостов. Распространение инфицирования на большие расстояния связано с перелетными птицами. Так, исследование повреждения омелой Pinus nigra (сосна чёрная), которая растет на юго-западе Европы во французских Альпах, показало, что распространение полупаразита совпадало с основными курсами полета Turdus viscivorus .

Предположительно, семена раффлезии, подобно семенам хорошо изученных растений-паразитов из семейства Заразиховые, пробуждаются к прорастанию под воздействием выделений потенциальных растений-хозяев. Эти же вещества ориентируют направление роста проростков. Развитие раффлезии происходит интраматрикально, то есть в тканях растения-хозяина. Тело растения-паразита при этом называется эндофитом, а такой способ паразитизма — эндопаразитизмом. В тканях растения-хозяина тело раффлезии распространяется в виде клеточных тяжей, напоминающих грибные гифы. Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву[21]. Хотя семена паразита могут лежать в земле больше пяти лет, семена невелики и собственных запасов питательных веществ в них хватает только на считанные дни, и без привлечения посторонних ресурсов росток вырастет не больше чем на 10 сантиметров. Почуяв запах потенциального хозяина, росток повилики приближается к нему и обвивает его стебель.

Паразиты используют и менее изощренные способы поиска хозяина. Например растения из подсемейства Ленноовые имеет Корневые структуры двух типов. Направляющие корни, довольно грубые, мясистые и не образуют гаустории, основная функция которых — поиск новых корней растений-хозяев. Когда направляющий корень приближается к корню растения-хозяина, на нем со стороны контакта возникают корнеподобные гаусториеобразующие органы, которые внедряются в ткани корня и устанавливает контакт с проводящей системой растения-хозяина[22].

Вирусы

Вирусы являются облигатными паразитами — они не способны размножаться вне клетки. Вирусы — сборная группа, не имеющая общего предка. В настоящее время существует несколько гипотез, объясняющих происхождение вирусов. Считается, что крупные ДНК-содержащие вирусы происходят от более сложных (и, возможно, клеточных, таких как современные микоплазмы и риккетсии), внутриклеточных паразитов, утративших значительную часть своего генома

Грибы

Хозяевами паразитических грибов чаще всего являются высшие растения, но ими могут быть и животные, а также грибы других видов. Для высасывания веществ из клетки хозяина на гифах паразитических грибов часто образуются гаустории, которые представляют собой боковые ответвления гифы, проникающие внутрь клетки хозяина. Паразиты проникают в тело хозяина через мелкие повреждения в его покровах, паразиты растений для этого используют естественные отверстия в эпидерме — устьица. В ходе роста гриб выделяет ферменты, разрушающие срединные пластинки между растительными клетками (пектиназы), в результате чего ткани размягчаются.

У мучнисторосяных грибов с поверхностным мицелием гаустории развиваются следующим образом: аппрессорий, прикрепляясь к клетке растения-хозяина, выделяет специфические ферменты, разрыхляющие клеточную кутикулу, и через разрушенные участки от основания аппрессориев выходит росток, внедряющийся в полость растительной клетки. В образовавшуюся гаусторию перетекает ядро. У ржавчинных грибов с межклеточным мицелием гаустории являются продолжением вегетативных гиф, которые, проникнув в клетку хозяина, изменяют свой внешний вид.

Для растительной клетки гриб является инородным телом, внедрение которого не проходит бесследно: клетка растения реагирует на присутствие гриба образованием каллозного чехла, препятствующего дальнейшему росту гаустории. Гаустории состоят из трёх частей: материнской грибной клетки, шейки гаустории — части, пронизывающей клеточную стенку, и собственно гаустории, расположенной внутри клетки хозяина. Иногда из одной материнской клетки может прорастать несколько гаусторий. В гаусториях, как правило, наблюдается большое число митохондрий и рибосом, хорошо развит эндоплазматический ретикулум, что является показателем того, что в гаустории активно проходят физиологические процессы. От клетки хозяина гаустория обычно отделена инвагинацией (впячиванием) плазмалеммы клетки хозяина. Между клеточной стенкой гаустории и плазмалеммой клетки хозяина образуется аморфный слой (капсула), через который осуществляются все обменные процессы между хозяином и паразитом. В клетке организма-хозяина идут активные процессы синтеза разнообразных веществ, часть которых поступает в гаусторию, а часть идёт на формирование чехла, изолирующего гаусторию от клетки, в которой она находится.

Некоторые паразиты ограничиваются тем, что постепенно высасывают вещества из хозяина, но не приводят его к гибели, другие же выделяют ферменты, расщепляющие целлюлозу клеточной стенки, что приводит к гибели клетки-хозяина, после чего паразит питается органическими остатками хозяина. Некоторые грибы становятся паразитами только в определённых случаях. Например, известны виды, являющиеся сапротрофными, но при этом способные поселяться на ослабленных организмах (обычно высших растениях), переходя на паразитический образ жизни. Когда хозяин погибает, они продолжают жить на нём как сапротрофы, поглощая органические вещества того организма, на котором они недавно паразитировали. Грибы, способные вести исключительно паразитический образ жизни, называют облигатными паразитами. Формы, которые способны периодически менять образ жизни с сапротрофного на паразитический, называют факультативными паразитами. При этом облигатные паразиты обычно не приводят к смерти хозяина, поскольку для них это тоже будет губительно, тогда как деятельность факультативных паразитов чаще всего убивает хозяина, но они в дальнейшем могут жить и на мёртвых остатках.

Эпидемиологические и экологические аспекты паразитизма

На млекопитающих и на человеке (волосы, кожа) и в его организме (кишечник, печень, мозг, лёгкие, кровь, половые органы) паразитируют аскариды, трихинеллы. лентецы, острицы; печёночный сосальщик, цепни, вши, блохи. малярийный плазмодий, чесоточный зудень, клещи. трихомонада, различные бактерии, патогенные грибы, вирусы и др. Болезни которые вызваны этими паразитами весьма многочисленны такими являются: аскаридоз, трихинеллёз, трихомоноз, чесотка, сифилис и др. Хотя паразитарные болезни (группа заболеваний, вызываемых паразитами) являются частью инфекционных, обычно их разделяют, и рассматривают инфекционные болезни как заболевания, вызванные одноклеточными организмами (вирусы, бактерии, грибы, простейшие). Возбудители паразитарных болезней — многоклеточные животные — различные гельминты и членистоногие. Клиника паразитарных болезней проявляется в широком диапазоне от субклинической до тяжёлой. Некоторые паразитозы не оказывают фактического влияния на жизнь и здоровье человека, другие нередко угрожают жизни (трихинеллёз, эхинококкоз, малярия) и значительно ухудшают здоровье (филяриатозы, шистосомозы). Вши и блохи также являются переносчиками опасных болезней человека и животных (сыпной тиф, чума). Известные пандемии чумы, унёсшие миллионы жизней, оставили глубокий след в истории всего человечества. Кровососущие насекомые (комары, москиты, кровососущие мухи) также переносят инфекцию во время сосания крови. Так например Осенняя жигалка Stomoxys calcitrans часто нападает и на человека, нанося болезненные укусы и является переносчиком возбудителей сибирской язвы, сепсиса, туляремии, трипаносомозов и других заболеваний энтомозов. По последним оценкам ВОЗ, в год происходит от 124 до 283 миллионов случаев заражения малярией и от 367 до 755 тысяч смертей от заболевания. По данным ВОЗ около 10 % людей на Земле больны амёбиазом. В мире амёбная дизентерия является второй по важности причиной смертности от паразитарных заболеваний[23]. Всего на долю паразитарных заболеваний приходится около 14 000 000 смертей в год, что составляет 25 % от общемирового показателя смертности — каждая четвёртая смерть по данным ВОЗ.[24][25] В 2010 году Сонная болезнь (Африканский трипаносомоз) переносимая мухой Цеце вызвала 9000 смертей; уровень смертности понизился по сравнению с данными 1990 года (34000 смертельных случаев).[26] По оценкам, в настоящий момент заражено около 30000 человек, из них 7000 были заражены в 2012 году.[27] Другие животные, например, коровы, могут переносить эту болезнь и заражаться ей. В начале XX века после сокращения поголовья рогатого скота от африканской чумы, снизилось и заболевание сонной болезнью. Это послужило поводом к уничтожению миллионов голов диких животных. В первой половине XX века было обнаружено, что численность мухи цеце выше в лесистых районах. Основной мерой борьбы в тот период стала вырубка кустарников. С 1940-х годов для уничтожения мухи цеце применялись инсектициды (ДДТ).[28]. Однако же следует отметить, что именно наличие большого количества мух цеце спасло большую часть Африки от перевыпаса и эрозии почв, обычно вызываемой крупным рогатым скотом.

Источником возбудителя инвазии является больной либо паразитоноситель (человек или животные) — хозяин паразита. При некоторых паразитарных болезней хозяин паразита может служить источником инвазии для самого себя (например, повторное заражение острицами при привычке грызть ногти, под которыми у людей, больных энтеробиозом, могут быть яйца острие).

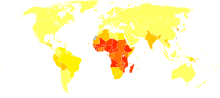

Высокая заболеваемость населения тропических регионов имеет несколько причин, но главным образом имеет экономическую базу- перенаселенность этих стран и бедность населения. Группа инфекционных и паразитарных тропических заболеваний, поражающих преимущественно беднейшие и маргинализированные слои населения в наиболее отсталых регионах Азии, Африки и Латинской Америки известна как «забытые болезни». В основной список Всемирной организации здравоохранения входит 17 заболеваний[29], из которых семь вызываются паразитирующими червями, три — протозойными паразитами и ещё три — бактериями. Это болезни с наиболее высокой заболеваемостью. Ещё двадцать болезней, также относящихся к забытым, вызываются грибками, вирусами и эктопаразитами.

Семь болезней из обоих списков характеризуются тем, что методы их профилактики и лечения известны, но недоступны в беднейших странах, где они наиболее распространены[30].

Забытые болезни поражают более миллиарда человек и вызывают около полумиллиона смертей ежегодно[31].

Палеопатология

Исследование 2009 года показало, что дыры, обнаруженные в черепе у некоторых экземпляров тираннозавров, которые прежде считали ранами, полученными в межвидовых конфликтах, на самом деле были вызваны паразитами вроде трихомонады[англ.]* — простейшего, которое обычно поражает птиц[32]. Эти паразиты способны не только поражать мягкие ткани, но и делать в костях рубцы изнутри. Возможно, паразиты передавались через воду, которую пили зараженные динозавры[33].

В массовой культуре

Тема паразитизма очень популярна. В XIX веке стал популярен образ вампира, возможно позаимствованный от восточноевропейских «упырей». В современной фантастике образ инопланетных паразитов, захватывающих человека-хозяина, повторялся множество раз. Такие фильмы как «Чужой» и «Нечто», например, показывают инопланетян как классических паразитов с личиночным размножением. Другие фильмы, например, «Кукловоды» или «Звёздные врата», показывают более умеренную форму сосуществования между хозяином и паразитом.

Тема невымышленных историй столкновения людей из США с паразитами была поднята американскими документалистами в серии телепередач не указано название статьи. Каждый эпизод описывает историю заражения обычных американцев той или иной формой экзотического паразитического патогена.

Роль паразитов в различных экосистемах и их роль в эволюции стала темой научно-популярной книги Карла Циммера «Паразит — царь природы: Тайный мир самых опасных существ на Земле», заслужившей высоких похвал от специалистов[2].

См. также

- Растения-паразиты — экологическая группа растений, в основном покрытосеменных, получающих питательные вещества непосредственно из тканей других растений. Связь с растением-хозяином паразит осуществляет через гаустории, возникающие в результате преобразования зародышевого корня или, в редких случаях, тканей стебля.

- Гельминтология— наука о паразитических червях и заболеваниях, вызываемых ими у человека и животных, — гельминтозах.

- Паразитарные болезни

- Сверхпаразитизм

- Карантинный объект

- Истребитель-паразит

Примечания

- ↑ Эктопаразиты // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Social Parasitism in Ants

- ↑ Emery, C. Über den Ursprung der dulotischen, parasitischen und myrmekophilen Ameisen. Biologisches Centralblatt 29, 352—362 (1909)

- ↑ Leake J. R. The biology of myco-heterotrophic ('saprophytic') plants. // New Phytologist. — 1994. — Vol. 127. — P. 171–216. — doi:10.1111/j.1469-8137.1994.tb04272.x.

- ↑ Dawson J. H., Musselman L. J., Wolswinkel P., Dörr I. Biology and control of Cuscuta // Reviews of Weed Science. — 1994. — Vol. 6. — P. 265–317.

- ↑ 1 2 3 Bidartondo M. I. The evolutionary ecology of myco-heterotrophy. (англ.) // The New phytologist. — 2005. — Vol. 167, no. 2. — P. 335—352. — doi:10.1111/j.1469-8137.2005.01429.x. — PMID 15998389.

- ↑ 1 2 3 Leake J. R. Plants parasitic on fungi: unearthing the fungi in myco-heterotrophs and debunking the ‘saprophytic’ plant myth // Mycologist. — 2005. — Vol. 19. — P. 113–122. — doi:10.1017/S0269915XO5003046.

- ↑ Trudell S. A., Rygiewicz P. T., Edmonds R. L. Nitrogen and carbon stable isotope abundances support the myco-heterotrophic nature and host-specificity of certain achlorophyllous plants. // New Phytologist. — 2003. — Vol. 160. — P. 391–401. — doi:10.1046/j.1469-8137.2003.00876.x.

- ↑ Bidartondo M. I., Burghardt B., Gebauer G., Bruns T. D., Read D. J. Changing partners in the dark: isotopic and molecular evidence of ectomycorrhizal liaisons between forest orchids and trees. (англ.) // Proceedings. Biological sciences / The Royal Society. — 2004. — Vol. 271, no. 1550. — P. 1799—1806. — doi:10.1098/rspb.2004.2807. — PMID 15315895.

- ↑ Selosse M. A., WEIss M., Jany J. L., Tillier A. Communities and populations of sebacinoid basidiomycetes associated with the achlorophyllous orchid Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. and neighbouring tree ectomycorrhizae. (англ.) // Molecular ecology. — 2002. — Vol. 11, no. 9. — P. 1831—1844. — PMID 12207732.

- ↑ Peter Kennedy. Common Mycorrhizal Networks: An Important Ecological Phenomenon. MykoWeb (originally published on Mycena News) (ноябрь 2005). Дата обращения: 19 января 2012.

- ↑ en:Microparasite

- ↑ Vít Zavadil: Zum Parasitismus der Krötengoldfliege (Lucilia bufonivora MONIEZ, 1876) auf Erdkröten (Bufo bufo) — Abwehrverhalten und limitierende Faktoren. — Zeitschrift für Feldherpetologie 4 (1997): 1—12.

- ↑ Berdoy M, Webster J, Macdonald D (2000). Fatal Attraction in Rats Infected with Toxoplasma gondii. Proceedings of the Royal Society of London, B267:1591-1594. полный текст (англ.)

- ↑ по Julius Sachs: Vorlesungen über Pflanzenphysiologie, zweite Auflage, Leipzig 1887

- ↑ Кохно М. А. К биологии омелы = До біології омели (укр.). — К.: Изд-во АН УССР, 1960. — 32 с.

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокЖРне указан текст - ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокЦМне указан текст - ↑ Организмы как среда обитания. С данной средой связан па¬разитический и полупаразитический образ жизни. Организмы этих групп получают кондиционированную среду и готовую легкоус…

- ↑ Среди животных анаэробное фумаратное дыхание встречается у некоторых паразитических и свободноживущих червей, ракообразных, моллюсков; нитратное дыхание известно среди грибов (например, у Fusarium) [1].

- ↑ Сорняки вынюхивают жертву.

- ↑ Терехин, 1981, с. 398—399.

- ↑ Walsh J. Prevalence of Entamoeba histolytica infection. In: Ravdin JI, ed. Amebiasis: human infection by Entamoeba histolytica. New York: John Wiley and Sons, 1988: 93-105.

- ↑ Антипаразит :: Опасность паразитарных инфекций

- ↑ Противопаразитарная терапия

- ↑ Lozano, R (Dec 15, 2012). "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010". Lancet. 380 (9859): 2095—128. doi:10.1016/S0140-6736(12)61728-0. PMID 23245604.

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокWHO2013не указан текст - ↑ Как Африке избавились от мухи цеце?

- ↑ Diseases covered by NTD Department. World Health Organization. Дата обращения: 4 января 2013. Архивировано 6 января 2013 года.

- ↑ Hotez P.J.; et al. (2009). "Rescuing the bottom billion through control of neglected tropical diseases". The Lancet. 373 (9674): 1570–5. doi:10.1016/S0140-6736(09)60233-6.

{{cite journal}}: Явное указание et al. в:|author=(справка) - ↑ Reddy M.; et al. (2007). "Oral drug therapy for multiple neglected tropical diseases: a systematic review". JAMA. 298 (16): 1911–24. doi:10.1001/jama.298.16.1911.

{{cite journal}}: Явное указание et al. в:|author=(справка) - ↑ Wolff EDS, Salisbury SW, Horner JR, Varricchi DJ (2009). Hansen, Dennis Marinus (ed.). "Common Avian Infection Plagued the Tyrant Dinosaurs". PLoS ONE. 4 (9): e7288. doi:10.1371/journal.pone.0007288. PMC 2748709. PMID 19789646. Дата обращения: 1 ноября 2009.

{{cite journal}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка) Википедия:Обслуживание CS1 (не помеченный открытым DOI) (ссылка) - ↑ Tyrannosaurus (англ.). Prehistoric Wildlife. prehistoric-wildlife.com. Дата обращения: 5 августа 2014.

Литература

- Бир А.,. Паразитизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Ройтман В. А., Беэр С. А., Паразитизм как форма симбиотических отношений — М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2008. — 309 с.

- К. Циммер Паразиты. Тайный мир (2001) М. Альпина нон-фикшн ISBN 0-7432-0011-X

Ссылки

Для улучшения этой статьи желательно:

|