Чукотский автономный округ

| Субъект Российской Федерации | |||||

| Чукотский автономный округ | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| чук. Чукоткакэн автономныкэн округ | |||||

| |||||

|

|||||

| 66°15′10″ с. ш. 172°00′04″ в. д.HGЯO | |||||

| Страна |

|

||||

| Входит в | |||||

| Административный центр | Анадырь | ||||

| Губернатор | Роман Копин[1] | ||||

| История и география | |||||

| Площадь |

721 481 км²

|

||||

| Часовой пояс | МСК+9 и Азия/Анадырь[вд][2] | ||||

| Экономика | |||||

| ВРП | 78,1[4] млрд руб. (2018) | ||||

| • место | 78-е место | ||||

| • на душу населения | 1578,5[7] тыс. руб. | ||||

| Население | |||||

| Население | |||||

| Плотность | 0,07 чел./км² | ||||

| Национальности | русские, чукчи и др. | ||||

| Официальные языки | русский, чукотский | ||||

| Цифровые идентификаторы | |||||

| Код ISO 3166-2 | RU-CHU | ||||

| Код ОКАТО | 77 | ||||

| Код субъекта РФ | 87 | ||||

|

|

|||||

| Официальный сайт (рус.) | |||||

|

|||||

Чуко́тский автоно́мный о́круг (чук. Чукоткакэн автономныкэн округ; неофициально — Чукотка) — субъект Российской Федерации, располагается в Дальневосточном федеральном округе[9].

Граничит с Якутией на северо-западе, Магаданской областью на юго-западе и Камчатским краем на юге. На востоке имеет морскую границу с США.

Вся территория Чукотского автономного округа относится к районам Крайнего Севера.

Административный центр — город Анадырь.

Официальные языки — русский и чукотский.

Население — 48 029[8] человек (2020).

Территория региона составляет 721 481 км². Таким образом, он занимает 7-е место по территории среди всех субъектов Федерации и 2-е — среди автономных округов.

История

Чукотский национальный округ был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года «Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» в составе Дальневосточного края РСФСР. Он включал в то время следующие районы: Анадырский (центр — Ново-Мариинск, он же Анадырь), Восточной тундры (центр — Островное), Западной тундры (центр — Нижнеколымск), Марковский (центр — Марково), Чаунский (центр в районе Чаунской губы) и Чукотский (центр в Чукотской культбазе — губа святого Лаврентия), переданные:

- из Дальне-восточного края Анадырский и Чукотский районы полностью;

- из Якутской АССР территорию Восточной тундры с границей по правому берегу реки Алазеи и Западной тундры, районы среднего и нижнего течения реки Омолона[10].

При районировании края в октябре-ноябре 1932 года оставлен «в прежних границах как самостоятельный национальный округ, непосредственно подчинённый краю»[11].

22 июля 1934 года ВЦИК постановил включить в состав Камчатской области Чукотский и Корякский национальные округа[12], однако такое подчинение носило достаточно формальный характер, поскольку с 1939—1940 годов территория округа находилась в ведении «Дальстроя», осуществлявшего в полной мере административное и хозяйственное управление на подчинённых ему территориях.

С 28 мая 1951 года решением Президиума ВС СССР округ был выделен в непосредственное подчинение Хабаровскому краю.

С 3 декабря 1953 года находился в составе Магаданской области[13].

В 1980 году после принятия закона РСФСР «Об автономных округах РСФСР», в соответствии с Конституцией СССР 1977 года, Чукотский национальный округ стал автономным.

17 июня 1992 года[14] Чукотский автономный округ вышел из состава Магаданской области и получил статус субъекта Российской Федерации.

В настоящее время является единственным из четырёх автономных округов, не входящим в состав другого субъекта Российской Федерации.

Пограничный режим

Чукотский автономный округ является территорией, на которой действует пограничный режим.

Въезд иностранных граждан на часть территории округа, примыкающей к морскому побережью, и на острова регламентирован, то есть необходимо разрешение органов пограничной службы Российской Федерации или документы, позволяющие нахождение в пограничной зоне. До 2018 года это также касалось российских граждан, для них в настоящее время регламентированы только посещения острова Врангеля, Геральд и Ратманова[15].

Конкретные участки пограничной зоны на территории округа определены Приказом ФСБ РФ от 14 апреля 2006 года № 155 «О пределах пограничной зоны на территории Чукотского автономного округа». Кроме того, на всю территорию округа регламентирован въезд иностранных граждан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 1992 г. № 470 «Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан», то есть для посещения ими Чукотского автономного округа необходимо разрешение ФСБ.

Физико-географическая характеристика

География

Чукотский автономный округ расположен на крайнем северо-востоке России. Занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов (Врангеля, Геральд, Айон, Ратманова и др). Это единственный регион в России, часть которого (весь Чукотский п-ов и восточная часть о. Врангеля) находится в Западном полушарии.

Омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями Северного Ледовитого океана и Беринговым морем Тихого океана.

На территории округа находятся два полуострова Чукотский и Дауркин, а также крайние точки России: восточная точка — остров Ратманова, восточная континентальная точка — мыс Дежнёва. Здесь расположены: самый северный город России — Певек и самый восточный — Анадырь, а также самое восточное постоянное поселение — Уэлен.

Округ находится в часовой зоне Камчатское время. Смещение Всемирного координированного времени UTC составляет +12:00 (UTC+12). Разница с Московским временем — 9 часов.

Климат

Большая часть территории округа расположена за Северным полярным кругом. Поэтому климат здесь суровый, субарктический, на побережьях — морской, во внутренних районах — континентальный. Продолжительность зимы до 10 месяцев.

Средняя температура января — от −15 °C до −39 °C, июля — от +5 °C до +10 °C. Абсолютный зарегистрированный минимум — −61 °C, абсолютный максимум — +34 °C. Осадков — 200—500 мм в год.

На Чукотке было зарегистрировано множество климатических рекордов: минимум часов солнечного сияния, наименьший для этих широт радиационный баланс, максимум среднегодовой скорости ветра и повторяемости ураганов и штормов в России (мыс Наварин)[16].

Вегетационный период в южной части округа — 80—100 дней. Повсеместно распространена вечная мерзлота.

Рельеф

На Чукотке преобладает горный рельеф, и только в приморской части, а также по долинам рек находятся небольшие территории, занятые низменностями, крупнейшая из которых — Анадырская.

Континентальная часть имеет чётко выраженный уклон на севере — к Северному Ледовитому океану, на востоке — к Тихому океану.

Горный пейзаж представлен в центральной части средневысотными Анадырским плоскогорьем и Анюйским нагорьем, над которыми возвышаются горные хребты высотой от 1 км, а также Чукотским нагорьем на востоке.

Высшая точка — гора Исходная (Чантальский хребет) — 1887 м[17][18].

Гидрология

Территория Чукотки богата водными ресурсами. Здесь протекают свыше 8000 рек длиной более 10 км, бо́льшая часть которых относится к горным. Питание рек преимущественно снеговое и дождевое, для них характерен длительный ледостав (7—8 мес.), высокие и бурные паводки, неравномерность стока. Русла многих рек промерзают до дна при повсеместном образовании наледей. Вскрытие рек сопровождаются заторами из-за более позднего освобождения рек ото льда в нижнем течении. Особенностью равнинных рек региона является постоянная изменчивость их русла (блуждаемость) из-за протаивания ископаемых льдов и последующего за этим оседании почвы. Почти все реки, впадающие в океан, подвержены влиянию морских приливов, как следствие наблюдается существенный подъём уровня вод в низовьях и их противотечение[19].

Основными заливами северо-западной части Берингова моря являются Анадырский, Креста, Мечигменский[20], Канчалан, Омолон, Провидения, Лаврентия; западной части Чукотского моря — Колючинская губа[21]; и восточной части Восточно-Сибирского моря — Чаунская губа. Основные проливы — Анадырский, Сенявинский[22], Берингов и Лонга.

Крупнейшие реки — Анадырь (с притоками Майн, Белая, Танюрер), Омолон, Великая, Канчалан, Амгуэма, Большой и Малый Анюи.

Большинство озёр имеет термокарстовое происхождение, лишь немногие находятся в горной части округа. Прибрежные озёра Ледовитого океана имеют лагунное происхождение, вследствие чего вода в них является солёной. Большинство озёр являются проточными, при этом низинные нередко зарастают и превращаются в трясины.

Крупнейшие озёра — Красное, Майниц, Пекульнейское, Койныгытгын, Ваамочка, а также уникальное озеро Эльгыгытгын, изучение которого позволит понять, каким был климат на Земле тысячелетия назад.

Всего открыто 44 месторождения подземных вод, из них 19 используются по хозяйственному назначению.

На территории Чукотки расположено 18 термоминеральных источников[23], крупнейшие из которых — Мечигменские, Лоринские, Чаплинские, Сенявинские.

Полезные ископаемые

Имеются значительные запасы полезных ископаемых: нефти, природного газа, угля, золота, серебра, олова, вольфрама, молибдена, хрома, сурьмы, ртути, меди, урана, строительного сырья. Наиболее известные месторождения: рудного золота — Купол, Майское, Каральвеемское, Двойное, Кекура, Валунистое; россыпного золота — Ичувеем, Рывеем, Пильхинкууль; рудного олова — Пыркакайские штокверки, Иультинское, Валькумейское; вольфрама — Иультинское; угля — Анадырское буроугольное, каменноугольное Бухты Угольной, Дальнее; меди — Песчанка; ртути — Тамватнейское, Западно-Палянское. В морских отложениях прибрежной части Восточной Чукотки выявлены единичные зёрна алмазов[24].

Особо охраняемые природные территории

На территории Чукотского автономного округа находятся два ООПТ федерального значения — государственный природный заповедник Остров Врангеля и национальный парк Берингия, а также 26 ООПТ регионального значения — 5 заказников и 21 памятник природы[25].

- Природные заказники

Озеро Эльгыгытгын (140 тыс. га), Лебединый (383 тыс. га), Чаунская губа[26] (148,2 тыс. га), Усть-Танюрерский (355,3 тыс. га) и Автоткууль (273,3 тыс. га).

- Памятники природы

Амгуэмский, Айонский, Анюйский вулкан, Тнеквеемская и Телекайская роща, Пекульнейский, Паляваамский, мысы Ванкарем и Кожевникова, Озеро Аччён, Ключевой (Сенявинские термоминеральные источники), Лоринские (Кукуньские) горячие ключи, Роутан, Раучуагытгын, Чаплинский, Пинейвеемский, Пегтымельский, Кекурный (городище останцев), Термальный, Восточный (Уэленские горячие ключи) и Чегитуньский.

Флора и фауна

На Чукотке произрастает свыше 900 видов высших растений, свыше 400 видов мхов и более 400 видов лишайников[27]. В континентальной части Чукотки сохранились уникальные для данного региона флористические реликты — Телекайская и Тнеквеемская рощи[28].

На Чукотке обитают бурозубки, лемминги и полёвки, бурундук, черношапочный сурок и берингийский суслик (евражка), белка и белка-летяга, заяц-беляк и пищуха, росомаха, горностай, ласка, речная выдра и калан, лось и северный олень, белый и бурый медведи, лисицы и песцы, полярный волк и рысь[27]. В горных районах обитают корякский и якутский снежные бараны, а на острове Врангеля — овцебык, завезённый сюда в качестве эксперимента по реинтродукции ранее обитавших здесь овцебыков и успешно прижившийся — сейчас его популяция составляет порядка 1000 особей[27][29]. Также успешно реинтродуцирован соболь, интродуцированы ондатра и американская норка. Прибрежные воды Чукотки населяют 9 видов китообразных (киты серый, гренландский и горбатый, финвал, малый полосатик, белуха, косатка, обыкновенная и белокрылая морская свинья)[30] и 6 видов ластоногих (тихоокеанский морж, дальневосточный лахтак, ларга (пятнистый тюлень), крылатка (полосатый тюлень), акиба (кольчатая нерпа) и сивуч (северный морской лев))[31][32], а также совершают заходы ещё 7 видов морских млекопитающих (синий и южный гладкий киты, сейвал, нарвал, кашалот, северный плавун и северный морской котик)[33][34][35]. Только в Беринговом море обитает 402 вида рыб, из которых более 50 являются промысловыми. Во внутренних водоёмах округа обитает около 30 видов пресноводных рыб и единственный представитель земноводных — сибирский углозуб. На территории округа обитает 42 вида наземных млекопитающих и примерно 220 видов птиц[36][37].

Население

Численность населения округа, по данным Росстата, составляет 48 029[8] чел. (2024). Плотность населения — 0,07 чел./км2 (2024). Городское население — 68,62[38] % (2022).

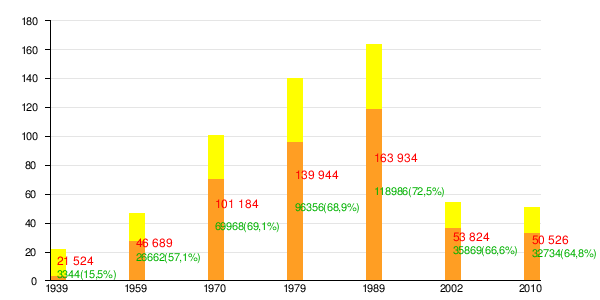

- Урбанизация

Всё и городское население (его доля) по данным всесоюзных и всероссийских переписей[39][40]:

- Национальный состав

Согласно переписям населения 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010, национальный состав населения округа был следующим:

| Народ | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989[41] | 2002 (*) | 2010[42] |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Русские | 5183 (24,08 %) | 28 318 (60,65 %) | 70 500 (69,7 %) | 96 400 (68,9 %) | 108 297 (66,06 %) | 27 918 (51,87 %) | 25 068 (49,61 %) |

| Чукчи | 12 111 (56,27 %) | 9975 (21,36 %) | 11 000 (10,9 %) | 11 300 (8,1 %) | 11 914 (7,27 %) | 12 622 (23,45 %) | 12 772 (25,28 %) |

| Украинцы | 571 (2,65 %) | 3543 (7,6 %) | 10 400 (10,3 %) | 20 100 (14,4 %) | 27 600 (16,84 %) | 4960 (9,22 %) | 2869 (5,68 %) |

| Эскимосы | … | 1064 (2,28 %) | 1100 (1,1 %) | 1300 (0,9 %) | 1452 (0,88 %) | 1534 (2,85 %) | 1529 (3,03 %) |

| Эвены | 817 (3,80 %) | 820 (1,76 %) | 100 (1,0 %) | 1000 (0,7 %) | 1336 (0,81 %) | 1407 (2,61 %) | 1392 (2,76 %) |

| Чуванцы | … | … | … | … | 944 (0,58 %) | 951 (1,77 %) | 897 (1,78 %) |

| Татары | 48 (0,22 %) | 504 (1,08 %) | 1600 (1,6 %) | 2000 (1,4 %) | 2272 (1,39 %) | 534 (0,99 %) | 451 (0,89 %) |

| Белорусы | 60 (0,28 %) | 578 (1,24 %) | 1700 (1,6 %) | 2400 (1,7 %) | 3045 (1,86 %) | 517 (0,96 %) | 364 (0,72 %) |

Административно-территориальное деление

Населённые пункты

- Населённые пункты с численностью населения более тысячи человек

ВластьЗаконодательный (представительный) орган государственной власти — Дума Чукотского автономного округа. Состоит из 15 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. По состоянию на 2016 год представлен фракциями: Единая Россия, ЛДПР, КПРФ. Губернатор — избирается всеобщим тайным голосованием сроком на 5 лет[46][47] .

13 июля 2008 года депутатами Думы Чукотского автономного округа в ходе тайного голосования был единогласно утверждён в должности губернатора Чукотского автономного округа Копин Роман Валентинович, кандидатуру которого внёс на рассмотрение Думы Чукотского АО 11 июля 2008 года президент России Д. А. Медведев в связи с досрочной отставкой прежнего губернатора Чукотского автономного округа Р. А. Абрамовича. 8 сентября 2013 года Р. В. Копин избран губернатором Чукотского автономного округа. ЭкономикаОснову экономики округа составляет горнодобывающая промышленность. Коренное население занято традиционными видами промысла. По показателю ВРП на душу населения регион уступает лишь нефтедобывающим Тюменской и Сахалинской областям. Средняя зарплата на Чукотке составляет 71 тысячу рублей[48]. Доля государственных услуг в 2008 году составила около четверти ВРП. ВРП региона — 78 млрд р, 1,578 млн р\чел [49]. ПромышленностьПромышленное развитие Чукотка получила в конце 1930-х годов с организации добычи бурого (шахта Угольная) и каменного (шахта Нагорная) угля, который и поныне продолжает использоваться для собственных нужд региона. В 1940-х гоах в основном силами заключённых Чукотстройлага началось строительство оловодобывающих приисков, а также уранового рудника Северный, добыча на котором велась до 1953 года[50]. Новый этап в промышленном освоении региона начался с конца 1950-х годах с открытием богатых месторождений россыпного золота, для отработки которых были созданы крупные горно-обогатительные комбинаты — Билибинский, Полярнинский, Комсомольский; добычу олова и вольфрама продолжил Иультинский ГОК. Близ многочисленных приисков были основаны рабочие посёлки, население крупнейших из которых — Иультин и Полярный насчитывало свыше 5000 чел.  В 1970-х гг. было открыто и отработано ртутное месторождение Пламенное. Одноимённый посёлок горняков в дальнейшем использовался как перевалбаза оленеводческого хозяйства[51][52].

По состоянию на 2018 год на Чукотке добывается около 10 процентов золота всей страны. Золотодобыча на территории округа ежегодно возрастала и достигла пика в 1974 году (более 36 т) за счёт освоения уникального по запасам месторождения р. Рывеем. В последующие годы в связи с истощением россыпных запасов уровень добычи стал постепенно снижаться, до начала 1990-х гг. держался на уровне 15-19 т. В 2014 году недропользователи Чукотского АО увеличили добычу золота до 32,0 т, что на 29,8 % больше, чем в 2013 году. Добыча серебра — снизилась на 16,3 % до 138,45 тонны. Рудного золота добыто 29,7 тонны, россыпного 2,3 тонны. Основные предприятия:  ОАО «Чукотская ГГК» (принадлежит канадской Kinross Gold), отрабатывает месторождения Купол и Двойное. Чукотская ГГК добывает более 60 % золота Чукотки (в 2014 году 22,5 т из 29,7). ООО «Рудник Каральвеем» (принадлежит Льву Леваеву) производит порядка 1,5-2,0 тонны. ООО «Рудник Валунистый» (принадлежит Millhouse Group Романа Абрамовича) добывает порядка 1,0 тонны золота и 7 т серебра. ООО «ЗК Майское» (Polymetal Int, начало производство с апреля 2013 года) в 2014 году произвело 5,8 т золота в концентрате. Добычей золота из россыпей в 2014 году занималось 15 предприятий, лидер среди них — ООО А/С «Шахтёр», которое произвело 611 кг золота (из 2285 кг).[53] В постсоветское время экономический кризис особенно больно ударил по горной промышленности Чукотки. На предприятиях произошли массовые сокращения работников, в связи с чем большинство населения покинуло территорию округа. Геологоразведочные работы были почти свёрнуты, добыча олова и вольфрама полностью прекращена. На россыпных месторождениях золота остались работать небольшие старательские артели, общий уровень добычи которых составлял менее 5 т. Все горняцкие посёлки были ликвидированы. С начала 2000-х годов интерес к богатым запасам золотосеребряных коренных месторождений региона проявили иностранные инвесторы. На нескольких участках начались активные работы по их освоению, были созданы вахтовые посёлки. Добыча россыпного золота продолжила снижаться, а рудного стала резко возрастать, и в 2008 году впервые за 20 лет объём производства драгметалла превысил 20 т. Этому способствовало вовлечение в эксплуатацию золотосеребряного месторождения Купол. За всё время промышленной разработки месторождений Чукотки было получено более 900 т золота, 200 тыс. т олова и 90 тыс. т. трёхокиси вольфрама. Других цветных металлов кроме попутного серебра и ртути здесь ранее не добывалось[54]. Очень перспективным объектом является одно из крупнейших в мире комплексное медное месторождение Песчанка, освоение которого сдерживается неразвитостью транспортной инфраструктуры и большими капитальными вложениями. Кроме горнодобывающей промышленности остальные отрасли региона развиты слабо (небольшие рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия по производству строительных материалов) и служат для удовлетворения местных нужд. ЭнергетикаПо состоянию на конец 2019 года, на территории Чукотского АО эксплуатировались четыре крупных тепловых электростанции, две атомные электростанции, одна ветровая электростанция, а также более 40 дизельных электростанций общей мощностью 328,71 МВт. В 2018 году они произвели 700 млн кВт·ч электроэнергии[55]. По причине географической отдалённости, большой площади и низкой плотности населения, энергосистема Чукотки разделена на три энергорайона, изолированных друг от друга и от единой энергосистемы России, а также на зону децентрализованного энергоснабжения. В энергосистеме региона выделяются Чаун-Билибинский энергорайон (ПАТЭС «Академик Ломоносов», Билибинская АЭС, Чаунская ТЭЦ) общей мощностью 136 МВт, Анадырский энергорайон (Анадырская ТЭЦ и Анадырская ГМТЭЦ) общей мощностью 68,25 МВт и Эгвекинотский энергорайон (Эгвекинотская ГРЭС) мощностью 30 МВт. Зона децентрализованного энергоснабжения состоит из ряда мелких энергоузлов, обеспечивающих электроэнергией отдельные посёлки и предприятия по добыче полезных ископаемых. Энергоснабжение здесь обеспечивается дизельными электростанциями[55]. Транспорт Чукотка отличается крайне низким уровнем обеспечения транспортом; этому способствуют как очень низкая плотность населения, так и суровые климатические условия (зима до 10 месяцев), что делает строительство дорог очень дорогостоящим и трудоёмким. На данный момент дороги с покрытием присутствуют только в городах и прилегающих к ним посёлках; на всей остальной территории Чукотки используются зимники — дороги без покрытия, на которых движение возможно только зимой по укатанному снегу. Для передвижения используются вездеходы, снегомобили и грузовики повышенной проходимости. В 2012 году начато строительство федеральной автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь», которая обеспечит круглогодичную транспортную связь Чукотки с дорожной сетью Дальнего Востока России[56]. В настоящее время на территории Чукотского АО действует федеральная дорога А384 протяжённостью 30,5 км от вертолётной площадки города Анадырь до аэропорта в посёлке Угольные Копи, причём ок. 8 км пути проходит непосредственно по льду Анадырского лимана[57]. Железных дорог на Чукотке нет. Кое-где существуют лишь незначительные узкоколейки на местных предприятиях[58]. Основные виды транспорта для дальних передвижений — морской и воздушный. Каждый город имеет свой аэропорт. Однако, несмотря на близость Аляски, регулярного морского сообщения с ней не существует, а воздушное сообщение с ней представлено лишь чартерными рейсами в Анкоридж и Ном. Морское сообщение также бывает очень затруднено в период ледостава или ледохода. Действуют 5 федеральных морских портов Северного морского пути:

Довольно интересный и почти невозможный транспортный проект — Тоннель под Беринговым проливом. Основная авиакомпания Чукотки — «Чукотавиа». Действует значительное количество аэродромов. Сельское хозяйствоНесмотря на суровый климат, на Чукотке получил развитие агропромышленный комплекс. Однако полностью удовлетворить свои потребности в продовольствии округ никогда не мог. В 2020 году продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 1694,1 млн рублей, из них растениеводства 149,1 млн рублей, животноводства 1545,1 млн рублей. Животноводство и охотаГлавным направлением сельского хозяйства региона является оленеводство. Чукотское стадо оленей — одно из крупнейших в мире. В 1970 году оно достигло наибольших значений — 587 тыс. голов оленей (что составляло четверть мирового поголовья). К 2001 году поголовье оленей сократилось в округе менее чем до 100 тыс.[59] Кроме мяса и шкур заготавливается ценное лекарственное сырьё — оленьи панты. По состоянию на 31 декабря 2010 года, поголовье оленей в округе составило 195426 голов, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях округа — 190397 голов[60]. Ещё одно важное направление сельского хозяйства — охотничий промысел. Ведётся охота на дикого оленя, что позволяет снабжать население диетическим мясом. Охотятся также на лосей, волков, росомах, бурых медведей, американских норок, соболей, песцов, ондатр, зайцев-беляков, горностаев. Из дичи относительно перспективными могут считаться ресурсы белой куропатки. Морзверобойный промысел и рыболовство — традиционное занятие жителей приморских поселений. Коренным населением Чукотки в рамках квот на аборигенный промысел добываются китообразные (гренландский и серый киты, белуха), ластоногие (морж и ледовые формы тюленей), а также лососёвые. Только в двух национальных сёлах (Лорино и Инчоун) осталось клеточное звероводство. За 2010 год добыто 6026 голов всех видов морских млекопитающих (22 690,55 центнера в кругляке), полностью освоена квота на два гренландских кита[61]. РастениеводствоВо многих чукотских посёлках действуют парниково-тепличные хозяйства. В центральных и западных частях округа — в районе Марково и Омолона, где существуют безмерзлотные оазисы, в открытом грунте выращиваются картофель, капуста, редис. В 2020 году валовый сбор в хозяйствах всех категорий: Картофель 104,3 тонн, овощи 270,4 тонн, из них: огурцы 142,2 тонн, помидоры 52,4 тонн, капуста 20,2 тонн, свёкла 3,2 тонн, морковь 3,0 тонн, сено 23,2 тонн.[62]. Для заготовки сена крупному рогатому скоту использовались луга в пойме осушенных термокарстовых озёр. Качество зелёной массы повышали подсевом более продуктивных видов злаков, урожайность при этом составляла от 80 до 300 ц/га, но спустя несколько лет эксплуатации она снижалась, а сами луга заболачивались. В отдельных хозяйствах Чукотки территория таких лугов достигала нескольких тысяч гектаров[63]. Этот способ освоения земель практиковался до 1986 года, после чего были проведены опытные работы по тепловой мелиорации пологих тундровых склонов с последующей распашкой и успешным засевом культурных трав[64]. В настоящее время в связи с почти полным уничтожением поголовья крупного рогатого скота луговодство больше не используется. Здравоохранение и социальное развитиеВ последние годы расходы здравоохранения в округе в расчёте на одного жителя являются одними из самых высоких в РФ[65]. С 1930-х гг. в Анадыре действует Чукотская окружная больница, чей суммарный коечный фонд в настоящее время составляет 790 единиц. В состав окружной больницы входят:

Из-за суровых климатических условий и отсутствия транспортной доступности ряда населённых пунктов в регионе получила развитие санитарная авиация, благодаря которой имеется возможность за 2-5 часов доставить больного из любой точки округа к специалистам в районные центры или Анадырь[66]. В Чукотском автономном округе зафиксированы самые высокие показатели завершённых суицидов в РФ, жертвами которых в абсолютном большинстве стали представители коренного населения, что напрямую связано как с широко распространённым алкоголизмом среди местных жителей[67], так и с народным обычаем «добровольной смерти», зафиксированным ещё в конце XIX века учёным-этнографом В. Г. Богоразом[68]. Во всех национальных сёлах региона действуют серьёзные ограничения на продажу спиртного, в некоторых она запрещена полностью. При этом к 2016 году на Чукотке официально зарегистрировано отсутствие наркоманов[69]. ОбразованиеПо состоянию на 2021 год в Чукотском автономном округе действует один филиал высшего учебного заведения: Культура В 1935 году создан Чукотский Окружной краеведческий музей, в 2002 году на базе его образован Музейный Центр «Наследие Чукотки»[71]. В 1968 году в целях сохранения культуры местных народов образован государственный чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца «Эргырон». На территории региона действует Анадырская и Чукотская епархия РПЦ. С 2017 года в столице региона проводится международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон», ставший своеобразной визитной карточкой Чукотки[72]. ТуризмТуризм представлен экспедициями, круизами, этнотуризмом[73]. Морские круизы привлекают наибольшее число посетителей, главным образом иностранцев[74]. Основные достопримечательности находятся в пограничной зоне[75]. Археологическое наследиеНа севере Чукотки, в низовьях реки Пегтымель, найдены уникальные древние наскальные рисунки — Пегтымельские петроглифы, единственные обнаруженные на Крайнем Севере. На рисунках изображены сцены охоты древних людей на оленей, морская охота и изображения людей с грибовидными фигурами над головой. Фильмы о Чукотке

Литература о Чукотке

См. такжеПримечания

Ссылки

|

||||||||||||||||||||||