Библейская критика

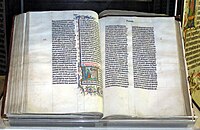

Библе́йская кри́тика — рациональные методы и суждения, применяемые для изучения текста Библии с целью установления оригинального текста, авторства и времени написания, установления литературных особенностей текста[1][2]. Различные направления библейской критики (текстуальная критика или библейская текстология, историко-литературная критика или критика источников, историческая критика, литературная критика) рассматриваются в качестве отдельных дисциплин исагогики[3].

Представители консервативного богословия отмечают, что использование при исследовании Библии научных методов не гарантирует объективности результатов: многое зависит от мотивов исследователя[4]. В подтверждение приводятся взаимоисключающие выводы некоторых библейских критиков[5].

Направления библейской критики

[править | править код]Выделяют четыре основных направления библейской критики[6]:

- текстуальная — восстановление наиболее раннего текста с помощью сличения древних рукописей Библии;

- литературная — занимается выяснением филологических и лингвистических особенностей книг Библии (жанр, композиция, семантический анализ, лингвистические аспекты, литературные связи с древними памятниками);

- историческая — уточнение хода событий Священной истории путём изучения памятников материальной и духовной культуры библейских времён;

- историко-критический метод — изучение вопроса об источниках (устных и письменных) книг Библии, их авторстве, датировке и истории формирования. Включает критику традиции, при помощи которой исследователи пытаются обнаружить этапы развития устной традиции от её исторического возникновения к литературному изложению в библейских книгах[7] и критику форм[англ.], метод исследования форм и жанров в библейских текстах[8], который разработали Дебелиус и Бультман[9].

История библейской критики

[править | править код]Зарождение в рамках теологии

[править | править код]Библейская критика появилась как отрасль богословия. В иудаизме её представителями были Филон Александрийский[10], Хиви аль-Балхи (Hiwi al-Balkhi[англ.]) и Авраам ибн Эзра[11]. Если Филон защищал истинность библейского вероучения путём аллегорического толкования спорных мест, то Хиви и ибн Эзра часто выступали со скептических и неортодоксальных позиций.

В христианстве библейская критика появилась в самые ранние времена его существования, одновременно с формированием библейского канона. Зачинателем библейской текстологии в христианстве был Ориген[12], который в своём масштабном труде «Гексапла» («Гексаплы») впервые сличил еврейские «оригиналы» Ветхого завета с несколькими (греческими) переводами и предложил собственную (греческую) его редакцию. Другими первохристианскими библейскими критиками были Дионисий Александрийский, Августин Блаженный, Иероним Стридонский[10].

В эпоху раннего Средневековья христианская библейская критика пришла в упадок. На западе её возродителем выступил Абеляр, признавший роль автора и исторических условий в написании священных текстов[13].

Начало нового периода в истории библейской критики произошло в эпоху Реформации, когда протестанты и католики использовали Библию для защиты своих учений. Протестантский анализ Писания впервые представил Мартин Лютер, а антипротестантский — монах Ришар Симон[14].

История современной библейской критики

[править | править код]Ветхий Завет

[править | править код]Бенедикт Спиноза подверг сомнению Моисеево авторство Пятикнижия. Первым такие сомнения высказал Авраам ибн Эзра, живший на рубеже XI—XII веков. Спиноза развил его идею и применил подобную критику с целью выяснения авторства к другим книгам Библии в «Богословско-политическом трактате» (1670 г.)[15].

Ряд исследователей считает, что историчность Исхода археологическими данными не подтверждается[16][17][18][19][20][21][22][23][24].

В XVIII веке богословы X. Б. Виттер и Ж. Астрюк по отдельности друг от друга выдвинули предположение, что в основе Пятикнижия находится несколько источников. Эта гипотеза в дальнейшем развивалась другими исследователями, из которых наиболее известны К. Г. Граф и Юлиус Велльгаузен. Была сформулирована в частности «документальная гипотеза» происхождения Пятикнижия. В целом, по выводам ряда библейских критиков, в основе Пятикнижия лежат от двух до неопределённого множества источников ().

Другие книги Ветхого Завета также было подвергнуты изучению их происхождения. К примеру, предполагается, что книга Псалтырь включает в себя произведения различной датировки, например, уже к относящиеся к эпохе Второго храма[25]. Книга пророка Исайи также, по предположениям некоторых исследователей, оказалась не произведением одного автора, а целой школы на протяжении некоторого периода. Некоторые библеисты разделяют книгу на части, высказываются предположения об их хронологии и авторстве[26]. //-->

Новый Завет

[править | править код]Подобным образом изучалось происхождение и книг Нового Завета. Так, в результате изучения происхождения Евангелий сформировалась гипотеза происхождения Евангелий от Матфея и от Луки от источника Q (наряду с Евангелием Марка)[27][28]. Q-источник называют также логиями Иисуса. Намек на существование этого источника многие исследователи усматривают в свидетельстве Папия, который сообщил, что евангелист Матфей записал речения Иисуса на еврейском (или, возможно, арамейском) языке, и позднее они вошли в версию Евангелия на греческом[29].

Первым предположил, что авторы, писавшие Евангелия от Матфея и от Луки, использовали логии Иисуса (помимо Евангелия от Марка), Шлейермахер. В дальнейшем эта гипотеза была обоснована протестантским теологом Хольцманном. Сейчас она называется теорией двух источников и является наиболее распространённой теорией происхождения синоптических Евангелий[30]. Гипотеза источника Q является её частью.

Особое место в истории библейской критики занимают попытки различных авторов интерпретировать Новый Завет вне веры в сверхъестественное и вне традиционной церковной доктрины. Первым рационалистом, который отрицал сверхъестественное откровение в Новом Завете, был Герман Реймарус[31]. Свои идеи он изложил в труде «Апология, или оправдательное сочинение Богопочитателя, опирающегося на разум». Этот труд не публиковался при жизни автора. И только после его смерти были опубликованы отрывки этого труда под заголовком «Фрагменты вольфенбюттельского Анонима». В этом труде впервые была предпринята попытка на основании евангельских историй рассматривать Иисуса Христа как человека без божественной природы[31].

Отношение консервативного христианства

[править | править код]В консервативном христианстве отношение к библейской критике имеет двойственный характер. С одной стороны, признается, что «в ничтожной доле текста»[4] оригинальной Библии есть повреждения, и приветствуется работа по восстановлению первоначального текста, по установлению авторства библейских книг и так далее[32].

С другой стороны, с точки зрения традиционного христианства, некоторые исследователи, используя методы библейской критики, подходят к Писанию тенденциозно. В зависимости от своих мотивов, представители библейской критики могут быть ориентированы как на подтверждение богодухновенности Библии, так и на опровержение[33].

По мнению богослова Андрея Десницкого, наивно полагать, что «научные методы могут быть совершенно объективными, не зависящими от исследователя». Он считает, что результаты исследований в большой степени субъективны[4].

Гебраист и переводчик ветхозаветных книг Павел Юнгеров писал: «Читая их разнообразные гипотезы, прежде всего спросишь: сколько же было писателей Пятикнижия, если не признают им одного Моисея? Тух говорит, что их было только два; Де-Ветте — три; Гупфельд, Шрадер и Николя — четыре; Кнобель и Нольдекке — шесть или семь; Эвальд — еще больше. Когда было написано Пятикнижие, если оно не принадлежит Моисею? Куртц доказывал, что оно окончено при Иисусе Навине, Штэгелин — при Сауле; Блекк — при Давиде; Тух — при Соломоне, Кнобель — при Иосии; Шрадер — перед пленом; Делич — при Птолемеях; Зейнекке — при Маккавеях…»[5]

Аутентичность Нового Завета и поиски исторического Иисуса

[править | править код]Спорным вопросом современной историографии раннего христианства был вопрос историчности Иисуса Христа. В вопросах соответствия так называемого «догматического Иисуса» реально существующему «историческому Иисусу» существовали разные взгляды, от полного отождествления до полного отрицания существования Иисуса Христа как реальной личности.

В рамках либерального направления в протестантизме сформировались два основных направления в неортодоксальной историографии: мифологическая школа и историческая школа. Как самостоятельные школы они сложились в конце XIX — начале XX века на почве идей авторов книг об Иисусе Христе Давида Штрауса[34] и Эрнеста Ренана, а также идей представителей Тюбингенской школы. Представители этих школ поставили своей целью отделить исторические факты от наслоений мифов и «очистить» образ Иисуса от всего сверхъестественного[35] . Позднее это направление развивали такие теоретики либеральной теологии как Альбрехт Ричль и Адольф Гарнак, отказавшиеся от догмата о богочеловечестве в его традиционной форме[36][37]. Завершил эту эпоху поисков исторического Иисуса Альберт Швейцер, создавший труд о поисках исторического Иисуса под названием «От Реймаруса до Вреде».

Мифологическая школа и «демифологизация» христианства

[править | править код]Либерально-протестантская школа экзегезы открыла путь для развития «мифологической теории»[38] Историческое существование Иисуса, с точки зрения Давида Штрауса, предстает в Новом Завете настолько закрытым мифами, что может рассматриваться как несущественное для христианства. Представители мифологической школы стали рассматривать Иисуса в качестве мифической личности, а не исторической[39][40].

Распространение идей мифологической школы

[править | править код]Идеи мифологической школы в XX веке получили наибольшую популярность в среде протестантов Германии. Большую популярность получили книга Артура Древса «Миф о Христе», которая только в Германии к 1924 г. выдержала 14 изданий. Книга была переведена на многие языки, в том числе и на русский, но в дореволюционной России она не увидела света: по решению царской цензуры перевод был сожжен[41].

В соответствии с методологическим указанием В.И. Ленина[42] работы Древса с купюрами неоднократно издавались в СССР в 20-х годах как произведения, частично отвечающие задачам советской антирелигиозной пропаганды.

«Миф о Христе» оказал существенное влияние на советскую историографию раннего христианства и на формирование взгляда на данную проблему ряда советских ученых, сделав их приверженцами мифологической теории происхождения христианства. Аргументация Древса против историчности Иисуса Христа была в дальнейшем повторена и поддержана такими его советскими последователями как: Н. В. Румянцев[43], А. Б. Ранович[44], Р. Ю. Виппер[45], С. И. Ковалёв[46], Я. А. Ленцман[47], И. А. Крывелев[48]. В Советском Союзе авторы рассматривали вопрос происхождения христианства и историчности Иисуса в тесной связи с концепциями научного атеизма и учения Маркса и Ленина о социальной сущности христианского учения. В 30-40-е годы XX века мифологическая школа безраздельно господствовала в советской исторической науке. Находка кумранских рукописей и других манускриптов способствовали практическому отмиранию советской мифологической школы[49].

Немецкий протестантизм накануне прихода к власти нацистов находился под сильным влиянием националистических и антисемитских идей. Получили распространения расовые идеи Чемберлена об арийцах и евреях, поднимался вопрос о национальном происхождении Иисуса Христа, популяризировались идеи о принадлежности Иисуса к арийской расе. Реформы в немецком протестантизме рассматривались как продолжение реформ Лютера[50], его книга «О евреях и их лжи» использовалась нацистами для оправдания антисемитизма. В 30-е годы XX века представители религиозного движения «Немецкие христиане» в результате церковных выборов полностью захватили власть в Немецком евангелическом церковном союзе. Они провозглашали идеи о мифичности традиционного образа Иисуса Христа, отображенного в Новом Завете, настаивали на необходимости отбросить всё «семитское» в Библии, включая Ветхий Завет, представляли Иисуса в образе арийца[40][51] Позже они способствовали одобрению нацистских расовых законов, «нового немецкого порядка» и сотрудничеству с Гитлером[40].

В XX — начале XXI вв. аргументы в пользу неисторичности Иисуса высказывают такие американские и британские историки и филологи, как Джордж Альберт Уэллс (англ. George Albert Wells)[52], Эрл Доэрти (англ. Earl Doherty)[53], Д. М. Мёрдок (Acharya S), Тимоти Фрик (англ. Timothy Freke) и Питер Гэнди (англ. Peter Gandy)[54], такие теологи, как Роберт Прайс (англ. Robert M. Price)[55] и Томас Томпсон (англ. Thomas L. Thompson)[56], математик и логик Бертран Рассел[57].

Демифологизация либеральной школы теологии

[править | править код]Идеи демифологизации в библеистике разрабатывались в рамках рационализма и либерально-протестантской теологии. При этом к мифу в Библии относили все, что не находило научного объяснения. Но рационалисты рассматривали миф как простой вымысел, отражающий донаучное мышление, а либеральные экзегеты — как глубокую символику религиозно-нравственного характера[58]. Штраус считал вымыслом все, что имело мессианский характер или выходило за пределы научно познаваемого[59].

Результатами подходов либеральной школы богословия к исследованию библейских текстов стали подрыв понимания Писания как прямого откровения со стороны Бога и отказ от буквального понимания библейского текста в пользу аллегорического[60]. На этом основании отвергнуты были основополагающие христианские доктрины: учения о Троице, божественности Иисуса Христа, боговоплощении и непорочном зачатии, смерти Иисуса на кресте во искупление человеческих грехов, его телесное воскресение, реальности чуда Пятидесятницы и других чудес, а также учения о сотворении Богом мира и человека, грехопадении и первородном грехе[61].

Критика подходов либеральной теологии

[править | править код]По мнению Карла Барта, который отказался от позиций школы либеральной теологии[62], либеральный подход к библейским исследованиям — это новая форма идолопоклонства[63], и что в действительности «Слово Божье воспринимается во всей глубине только верой, которая пробуждается в человеке Богом»[62].

Демифологизация Бультмана и критика форм

[править | править код]В ответ на поиски либеральной школы теологии Рудольф Бультман в рамках школы неоортодоксии (диалектическая теология) предложил осуществить такую «демифологизацию» Нового Завета, которая отделит «керигму» (ядро, основу благовестия) от «мифа» (не относящихся к сути благовестия элементов, связанных с историческим восприятием людей)[64]. «Если старые либералы использовали критику для упразднения мифологии Нового Завета, — писал он, — наша цель сегодня использовать её для того, чтобы истолковать эту мифологию»[58]. Эту мифологию он истолковывал в терминологии экзистенциальной философии[65]. Бультман так и назвал свою герменевтику «демифологизацией, то есть экзистенциальной интерпретацией Нового Завета»[64].

Программа демифологизации, которую предложил Бультман, имела апологетический характер и создавалась с целью сделать откровение доступным современному человеку и соответствующим современной науке. Программа демифологизации Бультмана коснулась вопроса о месте откровения в меняющейся человеческой культуре[64]. Бультман использовал метод критики форм. Идея заключалась в том, что между смертью Иисуса и появлением евангелий высказывания Иисуса и рассказы о нём распространялись устно или через не сохранившиеся тексты. При этом на формирование христианской традиции оказывали влияние реалии ранних христиан. Бультман стремился вычленять в евангелиях единицы текста (перикопы) и в соответствии с их жанрами находить их функцию («место в жизни») в ранних христианских общинах[66].

Большинство исследователей приняли основное положение Бультмана о том, что евангелия приобрели окончательную форму под влиянием ранней христианской общины[66]. Консенвативные оппоненты Бультмана, однако, критиковали вывод, что духовная традиция, которая легла в основу Нового Завета, оказывалась результатом творчества общин, так что узнать о реальном Иисусе возможным очень мало[66]. Критика форм стала отдельной школой, и этот метод применяется как к Новому, так и к Ветхому завете[67].

Библейская критика на примере рассказа о Всемирном потопе

[править | править код]Библеисты, принадлежащие к школе библейской критики, приводят аргументы, что текст, содержащий рассказ о Великом потопе, якобы был записан в гораздо более позднее время, чем то, когда возможно жил Моисей. В результате анализа текста Библии они пришли к выводу, что многочисленные устные предания со временем оформились в несколько групп текстов, впоследствии объединённых одним или несколькими редакторами. Выделяют четыре гипотетических источника (в хронологическом порядке): «Яхвист» (J), «Элохист» (E), «Дейтерономист» (D) и «Жреческий кодекс» (P). По этой версии, в основу первой и второй глав Книги Бытия легли[68], по крайней мере, два источника: Яхвист, названный так в силу того, что в нём используется четырёхбуквенное имя JHWH (Яхве) и «Жреческий кодекс», главным отличительным признаком которого является употребление имени Элохим (Бог). Каждому из источников свойственен особый характер и стиль, что, по мнению библейских критиков, свидетельствует о том, что они были составлены в разное время. Текст «Яхвиста» является, вероятно, наиболее древним, тогда как «Жреческий кодекс» является позднейшим по времени из всех четырёх источников[68].

Для этих версий примечательно не только то, чем они отличаются, но и то, что факты, в принципе совпадающие в обеих версиях, всё же упоминаются дважды, например:

- дважды сообщается, что у Ноя было три сына — Сим, Хам, Иафет: в Быт. 5:32 и Быт. 6:10

- дважды сообщается, что Бог видит, что велико зло на земле: в Быт. 6:5 названо имя Яхве, в Быт. 6:12 — Элохим

- дважды Бог обращается к Ною и указывает ему спасение в ковчеге: в Быт. 6:13—21 названо имя Элохим, а в Быт. 7:1—4 — Яхве

- дважды повторяется формула «и сделал он так, как ему повелел Бог»: Быт. 6:22 и Быт. 7:5

- дважды описывается, как Ной вместе с семьёй и животными входят в ковчег: Быт. 7:7 и Быт. 7:13

- дважды описывается, как Ной выходит из ковчега: Быт. 8:18 и Быт. 9:18

Помимо этого, при прочтении библейской истории Всемирного потопа бросаются в глаза ряд противоречий:

| Источник I (J) | Источник II (P) | Вывод библейской критики |

|---|---|---|

| Проводится различие между чистыми и нечистыми животными: первые были взяты в ковчег по семь пар от каждого вида, а последние — только по одной паре. | Отсутствует разделение на чистых и нечистых животных, число спасаемых в ковчеге животных ограничивается одной парой от каждого вида. | Возможно, по представлению источника P, различие между чистыми и нечистыми животными было впервые открыто Богом Моисею, так что Ной ничего об этом не мог знать; автор же Яхвиста полагал, что различие между чистыми и нечистыми животными является естественным и существовало с давних времён. |

| Ливень, вызвавший Потоп, продолжался 40 дней и 40 ночей, после чего [Ной] оставался в ковчеге ещё 3 недели, пока не спала вода и не показалась земля. Всего 61 день. | До спада воды прошло 150 дней. Всего Потоп длился 12 месяцев и 10 дней. | Принимая во внимание, что у евреев принят лунный календарь, 12 месяцев составляют 354 дня. Таким образом, Потоп длился 364 дня — целый солнечный год, что указывает на знакомство с вычислениями солнечного цикла. |

| В качестве причины Потопа указывается ливень — вода с небес. | Вода хлынула одновременно с неба и из-под земли. | |

| Описывается принесение жертв Ноем в благодарность за спасение от гибели во время Потопа. | Жертвоприношение не упоминается | Возможно, свидетельствует о более позднем происхождении текста, когда появился запрет жертвоприношений вне Иерусалимского храма. |

Выделяют также и семантические отличия, часто не отражающиеся в переводе текста Библии на другие языки. Так, например, слову «истребить» соответствуют в обоих источниках два разных слова[68].

Апологетика

[править | править код]Организация «Маханаим», занимающаяся популяризацией иудаизма, в своей книге «Предисловия и примечания к изданию Торы с комментарием Сончино»[69] выступает с критикой в отношении сторонников объединения различных источников в Книге Бытия, доказывая «цельность библейского текста»[70]:

- Предположение о совмещении двух источников, использующих разные имена Бога, опровергается тем, что имя Элохим употребляется всегда, когда говорится о проявлении правосудия Творца, а Тетраграмматон (имя Яхве) (отдельно или в сочетании с именем Элохим) — тогда, когда говорится о проявлении Его милосердия. При этом Элохим, использованное в первой главе Книги Бытия, встречается также во второй и третьей главе 20 раз вместе с Тетраграмматоном. Эти имена сменяют друг друга в зависимости от контекста. Например, во фразе «и вошедшие [к Ною в ковчег] мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог (Элохим). И затворил Господь (Тетраграмматон) за ним [ковчег]» (Быт. 7:16). Здесь в одном отрывке встречаются оба имени Бога. Употребление в этом стихе двух имён объясняется тем, что четырёхбуквенное имя употребляется в связи с тем, что Бог закрыл вход в ковчег, спасая находившихся в нём от погибели, что является проявлением милосердия Творца.

- Противоречие в указаниях, которые даются Ною, — в 6:19 ему приказано взять в ковчег по паре каждого вида животных, в то время как в следующей главе 7:2 ему велено взять по паре нечистых животных и по семь пар чистых — объясняется тем, что в описании заповедей Торы сначала приводится общее правило, а вслед за ним конкретизация, что отражено в одном из правил её толкования, которое определяет соотношение между общим правилом и частным. Поэтому стих 6:19 может рассматриваться как общее указание Ною о том, что животные, которые войдут в ковчег, должны составлять пары, а конкретное указание в стихе 7:2 дается непосредственно перед его выполнением. Здесь разъясняются детали, которые ранее были опущены: чистых животных должно быть по семь пар, так как впоследствии они будут нужны Ною для принесения жертв и для употребления их в пищу.

- Выводы школы «библейской критики» о совмещении различных источников опровергаются тем, что вавилонская версия описания Потопа в целом совпадает с библейской историей, что доказывает цельность библейского текста, повествующего о Потопе. Между сведениями, приводимыми в вавилонском тексте, и целым рядом сведений, приписываемых источнику P, наблюдается ряд соответствий: например, точные указания, как должен быть построен ковчег, тот факт, что он остановился на горе и т. п. Есть также несколько характерных совпадений вавилонского текста с теми отрывками Книги Бытия, которые приписывают источнику J, например, посылание птицы, строительство жертвенника и принесение жертв[70].

См. также

[править | править код]Примечания

[править | править код]- ↑ Патзия Артур Г., Петротта Антони Дж. Изучение Библии: Карманный словарь. — Александрия: Ездра, 2006. — ст. «Библейский критицизм»

- ↑ Стенли Дж. Гренц, Дэвид Гурецки, Черит Фи Нордлинг. Теологические термины: Карманный словарь. — Александрия: Ездра, 2006. — ст. «Библейская критика»

- ↑ Исагогика // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. — Т. 1: А—И.

- ↑ 1 2 3 Десницкий, 2010.

- ↑ 1 2 Юнгеров, 2003.

- ↑ Библейская критика. Дата обращения: 15 ноября 2013. Архивировано 8 сентября 2015 года.

- ↑ Tradition criticism Архивная копия от 20 апреля 2015 на Wayback Machine // Энциклопедия Британника

- ↑ form criticism Архивная копия от 26 мая 2015 на Wayback Machine // Энциклопедия Британника

- ↑ Бультман, Рудольф Архивная копия от 1 октября 2016 на Wayback Machine // Энциклопедия Кругосвет

- ↑ 1 2 O’Neil J. C. История библейской критики. I. Древний период Архивная копия от 16 сентября 2016 на Wayback Machine // Anchor Bible Dictionary.

- ↑ Крывелёв И. А. Библейская критика как научная дисциплина Архивная копия от 12 февраля 2011 на Wayback Machine

- ↑ Ориген // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. — Т. 2: К—П.

- ↑ Абеляр // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. — Т. 1: А—И.

- ↑ O’Neil J. C. История библейской критики. II. Библейская критика в эпоху Ренессанса и Нового Времени Архивная копия от 30 декабря 2009 на Wayback Machine // Anchor Bible Dictionary.

- ↑ Исследования Ветхого Завета Архивная копия от 26 сентября 2016 на Wayback Machine // И. А. Крывелев. Книга о Библии. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958

- ↑ Dever, William. Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From?. Eerdmans. 2003.

- ↑ Kitchen, Kenneth (2006). «Egyptology and the traditions of early Hebrew antiquity (Genesis and Exodus)». In Rogerson, John William; Lieu, Judith. The Oxford handbook of biblical studies. Oxford University Press.

- ↑ Finkelstein I., Mazar A. THE QUEST FOR THE HISTORICAL ISRAEL. Debating Archaeology and the History of Early Israel. Society of Biblical Literature, 2007.

- ↑ Финкельштейн, Израиль[англ.]*. «Раскопанная Библия», 2001 Архивная копия от 15 мая 2018 на Wayback Machine.

- ↑ «Приведённый … археологический материал показывает, что исход евреев из Египта … противоречит исторической действительности, несовместим с ней» (Ранович, с. 75—76).

- ↑ «Наука до сих пор не располагает никакими достоверными источниками о пребывании евреев в Египте» (Гече, с. 84).

- ↑ «В дошедших до нас египетских источниках какие-либо упоминания о пребывании израильтян в Египте и об их бегстве из египетского „дома рабства“ отсутствуют. Археологическими данными, которые подтвердили бы достоверность ветхозаветной традиции, мы также не располагаем» (Шифман, с. 121).

- ↑ «Существуют предания о предыстории израильтян: патриархах, египетском рабстве и скитаниях в Синайской пустыне. Археология и другие древние источники не дают на сей счет практически никакой информации» (Фридман, с. 51).

- ↑ "Профессор Херцог заявил: «Эти раскопки привели к тому, что стало ясно: израильтяне никогда не были в Египте, никогда не бродили по пустыне, никогда не завоёвывали землю, чтобы потом передать её Двенадцати коленам израилевым. Ни одно из центральных событий истории евреев не подтверждалось тем, что мы находили. Исход, например, мог касаться всего лишь нескольких семей, история которых затем была расширена и „национализирована“ по теологическим соображениям». (Израильские ученые: Описанные в Библии события оказались вымышленными Архивная копия от 25 июля 2018 на Wayback Machine // Российская газета).

- ↑ аАлександр Мень. Был ли Давид единственным автором псалмов?

- ↑ Александр Мень. Книга пророка Исайи

- ↑ Квелле // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Александр Мень. Кем и когда были написаны Евангелия Архивная копия от 13 ноября 2012 на Wayback Machine

- ↑ Логии // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Двух источников теория // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ 1 2 Реймарус // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Смирнов, 2019, с. 58.

- ↑ Смирнов, 2019, с. 59.

- ↑ Штраус // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Ренан. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.

- ↑ Ричль // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Гарнак // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ «Основы религиоведения» Учеб. Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, М. П. Новиков, и др.; Под ред. И. Н. Яблокова. М.: Высш. шк., 1994. 368 с.

- ↑ Крывелев И. А. Исследования Нового Завета Архивная копия от 29 октября 2013 на Wayback Machine // Книга о Библии. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958

- ↑ 1 2 3 Либерально-протестантская школа экзегезы // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Кубланов М. Новый завет. Поиски и находки. М., 1968. С. 203.

- ↑ Ленин В. Полное собрание сочинений. Т. 45. С. 27 — 28

- ↑ Румянцев Н. Жил ли Иисус Христос. М., 1937

- ↑ Ранович А. О раннем христианстве. М., 1959

- ↑ Виппер Р. Возникновение христианства. М., 1918; Виппер Р. Возникновение христианской литературы. М.-Л., 1946; Виппер Р. Рим и раннее христианство. М., 1954

- ↑ Ковалёв С. Основные вопросы происхождения христианства. М., 1961

- ↑ Ленцман Я. Происхождение христианства. M., 1958

- ↑ Крывелев И. Евангельские сказания и их смысл. М., 1957; Крывелев И. Книга о Библии. М., 1958; Крывелев И. Что знает история об Иисусе Христе? М., 1969; Крывелев И. Христос: миф или действительность? М., 1987; Крывелев И. История религий. М., 1988. Т. 1

- ↑ Ковалёв С. И. Основные вопросы происхождения христианства. Л., 1964.

- ↑ Бровко Л. Н. Протестантская теология в Германии в годы фашистской диктатуры, с. 40 Архивная копия от 12 мая 2014 на Wayback Machine

- ↑ Бровко Л. Н. Протестантская теология в Германии в годы фашистской диктатуры Архивная копия от 12 мая 2014 на Wayback Machine

- ↑ См., напр., кн.: Wells G.A. The Jesus Myth. — Open Court, 1998. — 350 p. ISBN 0-8126-9392-2

- ↑ См., напр., кн.: The Jesus Puzzle: Did Christianity Begin with a Mythical Christ?. Ottawa: Age of Reason Publications. 2005 [1999]. ISBN 0-9689259-1-X.

- ↑ См., напр., их совместную работу: Freke T., Gandy P. The Laughing Jesus: Religious Lies and Gnostic Wisdom. — Three Rivers Press, 2006. — 272 p. ISBN 978-1-4000-8279-7

- ↑ См., напр., его кн.: Price R.M. Deconstructing Jesus. — Prometheus Books, 2000. — 284 p. ISBN 1-57392-758-9

- ↑ Thompson T. L. The Messiah myth: the Near Eastern roots of Jesus and David. — Basic Books, 2005. — ISBN 0465085776.

- ↑ «Исторически вообще весьма сомнительно, существовал ли когда-либо Христос; если же он существовал, то о нём мы ничего не знаем» (Рассел Б. [lib.ru/FILOSOF/RASSEL/whyiamno.txt Почему я не христианин]. — М., 1958. Архивировано 5 июля 2014 года.)

- ↑ 1 2 Демифологизация // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Миф и Библия // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ <Христианство: Словарь/Под. ред. Митрохина Л. Н. — «Республика»: 1994

- ↑ «Либеральные теологи отвергли традиционное учение о Троице, боговоплощении, божественности Христа, его непорочном зачатии, чудесах, спасительном значении его смерти на кресте, телесном воскресении, реальность чуда Пятидесятницы, а также учение о сотворении Богом мира и человека, грехопадении, первородном грехе. Они создали образ „либерального“ исторического Иисуса». «Основы религиоведения» Учеб. Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, М. П. Новиков, и др.; Под ред. И. Н. Яблокова. М.: Высш. шк., 1994. 368 с.

- ↑ 1 2 Барт Карл (1886—1968), швейц. протестантский богослов. — Барт // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ Либерально-протестантская школа экзегезы // Библиологический словарь.

- ↑ 1 2 3 Демифологизация Архивная копия от 11 февраля 2011 на Wayback Machine // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. — М.: Мысль, 2000—2001. — ISBN 5-244-00961-3. 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.

- ↑ Бультман Архивная копия от 9 ноября 2013 на Wayback Machine // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. — М.: Мысль, 2000—2001. — ISBN 5-244-00961-3. 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9

- ↑ 1 2 3 Бультман // Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. — Мн.: Книжный Дом. 2003, ISBN 985-428-636-3

- ↑ «Истории форм» школа // Мень А. В. Библиологический словарь: в 3 т. — М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.

- ↑ 1 2 3 Джеймс Фрэзер. IV. Великий Потоп // Фольклор в Ветхом Завете. [ Архивировано] 31 марта 2008 года.

- ↑ Предисловия и примечания к изданию Торы с комментарием Сончино. Маханаим. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 25 февраля 2021 года.

- ↑ 1 2 Существуют ли различные источники текстов Торы, рассказывающих о сотворении мира и о Потопе. Маханаим. — Комментарий Сончино. Примечания к книге Брейшит. Дата обращения: 29 июля 2008. Архивировано 21 сентября 2008 года.

Литература

[править | править код]на русском языке

- Лурье С. Я. О новых путях и задачах библейской критики // Еврейская старина — Л., 1928 — том XII — С. 347—380.

- Никольский Н. М. Проблемы критики Библии в советской науке // ВДИ, 1938 — № 1 — С. 30—44.

- Крывелёв И. А. Книга о Библии. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958

- Гече Г. Библейские истории / Пер. с венг. Р.Даллош. 2-е изд. — М.: Политиздат, 1990. — 318 с.

- Ранович А. Б. Очерк истории древнееврейской религии / Вводная статья академика Н. М. Никольского. — М.: ОГИЗ. Государственное антирелигиозное издательство, 1937. — 400 с.

- Фридман Р. Как создавалась Библия / Пер. с англ. Г. Ястребова. — М.: Эксмо, 2011. — 400 с. — ISBN 978-5-699-48351-8.

- Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир. Ветхий завет как памятник литературной и общественной мысли древней Передней Азии. — М.: Политиздат, 1987. — 240 с.

- Десницкий А. С. Источники и составные части «библейской критики» // Альфа и Омега. — М., 2010. — № 1 (57). — С. 15-40.

- Смирнов А. А., Исаев Д. П., Краев В. А. Исторические предпосылки возникновения библейской критики как научной дисциплины // Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви Труды Нижегородской духовной семинарии : научная статья. — 2019. — Вып. 17. — С. 57-71. — ISSN 2686-8857.

- Юнгеров П. А. Кн. 2: Частное историко-критическое введение в Священные Ветхозаветные книги // Введение в Ветхий Завет (в 2 т.). — Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2003. — 476 с. — ISBN 5-7429-0189-5.

на других языках

- Фрэзер, Джеймс Джордж. Фольклор в Ветхом Завете. — 2-е изд., исправ. — М. : Политиздат, 1990. — ISBN 5-250-01011-3.

- Barton, John (1984), Reading the Old Testament: Method in Biblical Study, Philadelphia, Westminster, ISBN 0-664-25724-0

- Birch, Bruce C.; Walter Brueggemann; Terence E. Fretheim; David L. Petersen. A Theological Introduction to the Old Testament, ISBN 0-687-01348-8 (англ.). — 1999.

- Brown, Raymond E., Joseph A. Fitzmyer, and Roland E. Murphy[англ.], eds. (1990). The New Jerome Biblical Commentary. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 0-13-614934-0. See “Modern Criticism” and “Hermeneutics” (pp. 1113–1165).

- Dictionary of Biblical Interpretation (англ.) / Coggins, R. J.; J. L. Houlden. — London: SCM Press; Philadelphia: Trinity Press International, 1990. — ISBN 0-334-00294-X.

- Bart D. Ehrman. Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why (англ.). — HarperSanFrancisco, 2005. — ISBN 0-06-073817-0.

- Fuller, Reginald H.[англ.]. The Foundations of New Testament Christology (англ.). — Charles Scribner and Sons, 1965. — ISBN 0-684-15532-X.

- Goldingay, John (1990), Approaches to Old Testament Interpretation (Rev. ed.), Downers Grove, IL: InterVarsity, ISBN 1-894667-18-2

- Hayes, John H.; Carl R. Holladay (1987), Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook (Rev. ed.), Atlanta, GA: Westminster John Knox Press, ISBN 0-8042-0031-9

{{citation}}: Неизвестный параметр|lastauthoramp=игнорируется (|name-list-style=предлагается) (справка) - McKenzie, Steven L.; Stephen R. Haynes, eds. (1993), To Each Its Own Meaning: An Introduction to Biblical Criticisms and Their Applications, Louisville, KY, Westminster/John Knox, ISBN 0-664-25784-4

- Levenson, Jon D. The Hebrew Bible, The Old Testament, and Historical Criticism: Jews and Christians in Biblical Studies, 1993, Westminister/John Knox Press, ISBN 0-664-25407-1

- Rogerson, John. Old Testament Criticism in the Nineteenth Century (англ.). — 1984. — ISBN 978-0-8006-0737-1.

- Morgan, Robert; John Barton (1988), Biblical Interpretation, New York, Oxford University Press, ISBN 0-19-213257-1

{{citation}}: Неизвестный параметр|lastauthoramp=игнорируется (|name-list-style=предлагается) (справка) - Soulen Richard N., Soulen R. Kendall. Handbook of biblical criticism. 4th ed. Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 2011. ISBN 0664235344.

- Stuart, Douglas (1984), Old Testament Exegesis: A Primer for Students and Pastors, 2nd ed., Philadelphia, Westminster, ISBN 0-664-24320-7

- Shinan, Avigdor, and Yair Zakovitch (2004). That's Not What the Good Book Says, Miskal-Yediot Ahronot Books and Chemed Books, Tel-Aviv

Ссылки

[править | править код]- Библейская критика. Д. Конторер

- История Синодального перевода Библии Архивная копия от 15 сентября 2016 на Wayback Machine