Королевство Польское (1916—1918): различия между версиями

| [отпатрулированная версия] | [непроверенная версия] |

UralBall (обсуждение | вклад) оформление Метки: через визуальный редактор с мобильного устройства из мобильной версии через расширенный мобильный режим |

Nogin (обсуждение | вклад) |

||

| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||

| Строка 31: | Строка 31: | ||

|правитель1 = |

|правитель1 = |

||

|год_правителя1 = |

|год_правителя1 = |

||

|титул_правителей2 = |

|титул_правителей2 = |

||

|правитель2 = |

|||

|год_правителя2 = |

|||

|титул_правителей3 = |

|||

|правитель3 = |

|||

|год_правителя3 = |

|||

|титул_правителей4 = |

|||

|правитель4 = |

|||

|год_правителя4 = |

|||

|титул_правителей5 = |

|||

|правитель5 = |

|||

|год_правителя5 = |

|||

|титул_правителей6 = |

|||

|правитель6 = |

|||

|год_правителя6 = |

|||

|религия = |

|религия = |

||

|дополнительный_параметр1 = |

|дополнительный_параметр1 = |

||

| Строка 55: | Строка 41: | ||

|Дата2 = |

|Дата2 = |

||

|Год2 = |

|Год2 = |

||

|Этап3 = |

|||

|Дата3 = |

|||

|Год3 = |

|||

|Этап4 = |

|||

|Дата4 = |

|||

|Год4 = |

|||

|Этап5 = |

|||

|Дата5 = |

|||

|Год5 = |

|||

|Этап6 = |

|||

|Дата6 = |

|||

|Год6 = |

|||

|дополнительный_параметр2 = |

|дополнительный_параметр2 = |

||

|содержимое_параметра2 = |

|содержимое_параметра2 = |

||

|до = |

|до = |

||

|д1 = |

|д1 = |

||

|д2 = |

|||

|д3 = |

|||

|д4 = |

|||

|д5 = |

|||

|д6 = |

|||

|д7 = |

|||

|после = |

|после = |

||

|п1 = |

|п1 = |

||

|п2 = |

|||

|п3 = |

|||

|п4 = |

|||

|п5 = |

|||

|п6 = |

|||

|п7 = |

|||

|прим = |

|прим = |

||

}} |

}} |

||

| Строка 94: | Строка 56: | ||

== Образование королевства == |

== Образование королевства == |

||

Декларация обоих императоров о создании [[Совет Регентства|Совета Регентства]] ({{lang-pl|Rada Regencyjna}}), ограничила власть Германии на оккупированных территориях и позволила избрать нового монарха. Лицом, имевшим наибольшую возможность стать польским королём, был австриец — [[Карл Стефан, эрцгерцог Австрийский]] (Karol Stephan), чьи две дочери были замужем за польскими аристократами: князем Ольгердом Чарторыйским и Домиником Иеронимом Радзивиллом. Эрцгерцог был готов принять корону, но, как члену Имперского Дома Австрии, ему требовалось разрешение от главы семьи императора [[Карл I (император Австрии)|Карла I]], который сам хотел получить польскую [[корона|корону]]. |

Декларация обоих императоров о создании [[Совет Регентства|Совета Регентства]] ({{lang-pl|Rada Regencyjna}}), ограничила власть Германии на оккупированных территориях и позволила избрать нового монарха. Лицом, имевшим наибольшую возможность стать польским королём, был австриец — [[Карл Стефан, эрцгерцог Австрийский]] (Karol Stephan), чьи две дочери были замужем за польскими аристократами: князем Ольгердом Чарторыйским и Домиником Иеронимом Радзивиллом. Эрцгерцог был готов принять корону, но, как члену Имперского Дома Австрии, ему требовалось разрешение от главы семьи императора [[Карл I (император Австрии)|Карла I]], который сам хотел получить польскую [[корона|корону]]. |

||

Использование польского языка в образовательных и политических учреждениях (запрещённое Россией после [[Польское восстание 1830 года|польских восстаний 1830]] и [[Польское восстание 1863 года|1863 |

Использование польского языка в образовательных и политических учреждениях (запрещённое Россией после [[Польское восстание 1830 года|польских восстаний 1830]] и [[Польское восстание 1863 года|1863 годов]]) было восстановлено по всей территории Царства Польского. [[Центральные державы]] поддержали создание [[Польский вермахт|польского войска]] ({{lang-de|Polnische Wehrmacht}}), которое было создано для помощи Германии в войне, но мобилизация, проводимая полковником [[Сикорский, Владислав|Владиславом Сикорским]], не нашла поддержку среди поляков и дала незначительные результаты: к концу существования Регентства армия имела в своем составе лишь около 5000 человек. Королевство имело свою собственную валюту, [[Польская марка|польскую марку]], и Конституцию, принятую [[12 сентября]] [[1917 год]]а (монархия, двухпалатный [[парламент]], внеполитические министры). |

||

== Цели германской политики == |

== Цели германской политики == |

||

Хотя при образовании королевства Польша должна была войти в унию с Австрией, растущая зависимость Австро-Венгрии от Германии перечеркнула эти планы. Контроль над польской экономикой и сырьем был в руках Германии. Немцы также имели полный контроль над польской армией. Границы Польши должны были быть изменены в пользу Германии. В конце [[1916 год]]а Германия собиралась аннексировать западную часть Польши, почти 30 тыс. км² польской территории, так называемую «[[Польская пограничная полоса|польскую приграничную полосу]]». Эти земли подлежали заселению этническими немцами, а поляки должны были быть перемещены. Такие планы предлагали представители немецкого меньшинства в Польше, проживавшие в районе [[Лодзь|Лодзи]]. Они протестовали против Акта 5 ноября и требовали от немецкого правительства аннексии западной части Польши Германией. |

|||

Хотя при образовании королевства Польша должна была войти в унию с Австрией, растущая зависимость Австро-Венгрии от Германии перечеркнула эти планы. Контроль над польской экономикой и сырьем был в руках Германии. Немцы также имели полный контроль над польской армией. Границы Польши должны были быть изменены в пользу Германии. В конце [[1916 год]]а Германия собиралась аннексировать западную часть Польши, почти 30 тыс. кв. км польской территории, так называемую [[Польская пограничная полоса|«польскую приграничную полосу»]]. Эти земли подлежали заселению этническими немцами, а поляки должны были быть перемещены. Такие планы предлагали представители немецкого меньшинства в Польше, проживавшие в районе [[Лодзь|Лодзи]]. Они протестовали против Акта 5 ноября и требовали от немецкого правительства аннексии западной части Польши Германией. |

|||

== Регенты Королевства Польского == |

== Регенты Королевства Польского == |

||

| Строка 108: | Строка 68: | ||

* [[Каковский, Александр|Александра Каковского]], Варшавского [[архиепископ]]а, [[примас]]а Польши |

* [[Каковский, Александр|Александра Каковского]], Варшавского [[архиепископ]]а, [[примас]]а Польши |

||

* [[Любомирский, Здзислав|Здзислава Любомирского]], землевладельца, [[Градоначальники Варшавы|мэра Варшавы]] с 1915 |

* [[Любомирский, Здзислав|Здзислава Любомирского]], землевладельца, [[Градоначальники Варшавы|мэра Варшавы]] с 1915 года |

||

* [[Островский, Юзеф Август|Юзефа Островского]], землевладельца, бывшего члена [[Государственный совет Российской империи|Государственного Совета Российской империи]] от Царства Польского. |

* [[Островский, Юзеф Август|Юзефа Островского]], землевладельца, бывшего члена [[Государственный совет Российской империи|Государственного Совета Российской империи]] от Царства Польского. |

||

Формально регентский совет ничем не управлял и не имел возможности выбрать монарха. Административная власть в Польше принадлежала германскому генерал-губернатору [[Безелер, Ганс Гартвиг|Гансу Гартвигу фон Безелеру]], который, однако, самоустранился от управления, предпочитая заниматься чисто военными задачами. В связи с этим он саботировал план германизации [[Людендорф, Эрих|Людендорфа]], предпочитая не вступать в конфликт с местной польской администрацией<ref>''Maria Fürstin Lubomirska.'' Pamiętnik 1914—1918. — [[Познань|Posen]] 2002. — ISBN 83-86138-92-0.</ref>. |

Формально регентский совет ничем не управлял и не имел возможности выбрать монарха. Административная власть в Польше принадлежала германскому генерал-губернатору [[Безелер, Ганс Гартвиг|Гансу Гартвигу фон Безелеру]], который, однако, самоустранился от управления, предпочитая заниматься чисто военными задачами. В связи с этим он саботировал план германизации [[Людендорф, Эрих|Людендорфа]], предпочитая не вступать в конфликт с местной польской администрацией<ref>''Maria Fürstin Lubomirska.'' Pamiętnik 1914—1918. — [[Познань|Posen]] 2002. — ISBN 83-86138-92-0.</ref>. |

||

11 ноября 1918 |

11 ноября 1918 года, в день [[Капитуляция Германии в Первой мировой войне|капитуляции Германии]], регентский совет передал все полномочия [[Пилсудский, Юзеф|Юзефу Пилсудскому]] и через три дня был распущен. |

||

== Институты == |

|||

=== Конституция === |

|||

[[Файл:Rada Stanu Królestwa Polskiego 1918.jpg|thumb|left|Государственный совет Королевства Польского, сентябрь 1918 г.]] |

|||

Основные принципы временного конституционного устройства были определены оккупантами в патенте от 12 сентября 1917 г. об установлении государственной власти в Королевстве Польском<ref name="patent" />. В прокламации от 13 февраля 1918 г. [[Совет Регентства]] объявил, что, обнаружив нарушение акта от 5 ноября 1916 г. и патента от 12 сентября 1917 г. передачей Холмщины УНР, он будет основывать право осуществления высшей государственной власти на волеизъявлении нации<ref>[[Czas (dziennik)|Czas]] Nr 74 z 14 lutego 1918 r.</ref>. Временная организация высших органов власти была определена декретом совета от 3 января 1918 г.<ref name="pierwszy dekret" /> Высшим органом власти был Совет Регентства, Государственный совет был законодательным органом. Регентский совет должен был управляться премьер-министром, советом министров и отдельными министрами<ref name="pierwszy dekret"/>. Законодательное производство, однако, регулировалось советом в законе о Государственном совете Королевства Польского от 4 февраля 1918 г.<ref name="ustawa o Radzie Stanu">Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego z dnia 4 lutego 1918 r. ({{Dziennik Ustaw|1918|2|2}}).</ref>, а после роспуска Государственного совета — декретом о временном осуществлении законодательной власти. от 15 октября 1918 г.<ref>{{Dziennik Ustaw|1918|12|24}}. Uchwałą z 20 października 1918 r. Rada Ministrów ustaliła, że dekrety wydane do momentu zwołania Sejmu powinny być kontrasygnowane przez wszystkich ministrów — ''Protokuł 63-go posiedzenia Rady Ministrów Królestwa Polskiego w dniu 20 października 1918 roku'', Prezydium Rady Ministrów, Polska Biblioteka Internetowa.</ref> |

|||

Согласно ст. 20 Акта о Государственном совете этот орган должен был принимать постановления о проекте конституции и о создании Сената и Палаты депутатов (Согласно ст. 31 закона о Госсовете, он должен был прекратить свое существование после избрания первого Сейма). На первом заседании Государственного совета 22 июня 1918 г. Совет министров внес, среди прочего, проект акта о порядке созыва, открытия и прений первого польского сейма<ref>Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 79 z 24 czerwca 1918 r.</ref>. Этот проект был представлен в парламентский комитет Госсовета, и на заседании 4 июля 1918 г. он установил четырёхмесячный срок для его рассмотрения<ref>Monitor Polski Nr 88 z 5 lipca 1918 r.</ref>. До роспуска Госсовета 7 октября 1918 г. этот акт так и не был принят. |

|||

7 октября 1918 г.<ref>{{Dziennik Ustaw|1918|12|23}}.</ref> Совет Регентства распустил Госсовет и приказал созвать сейм сразу после того, как Совет министров разработает закон о выборах. Согласно декрету от 15 октября 1918 г.<ref>{{Dziennik Ustaw|1918|12|24}}.</ref> созыв Конституционного сейма должен был состояться на условиях из декрета 7 октября 1918 г., то есть немедленно, на основании избирательного акта, разработанного в месячный срок, основанного на широких демократических началах и утвержденного и объявленного Советом Регентства. Задачей сейма было установление высшей государственной власти, которая должна была заменить регентство. После падения правительства Юзефа Свежиньского в сообщении от 5 ноября 1918 г. совет объявил, что Конституционный сейм будет созван в декабре.<ref>[http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/monitor_pl/1918-11/11-194/imagepages/image1.htm M.P. Nr 194 z 5 listopada 1918 r.]</ref>. Не считая роспуска Государственного совета, декреты от 7 и 15 октября 1918 г. не были выполнены<ref>W swoim ''exposé'' (M.P. Nr 188 z 29 października 1918 r.) prezydent ministrów Józef Świeżyński złożył m.in. obietnicę opracowania ordynacji wyborczej, w terminie umożliwiającym zebranie się sejmu z początkiem 1919 r. Niemniej jego rząd upadł już 3 listopada.</ref>. Постановлениями от 11 и 14 ноября 1918 г. Регентский совет передал высшую государственную власть Юзефу Пилсудскому, обязав передать её будущему Народному правительству<ref>Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu (11 listopada) [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19180170038 (Dz.U. 1918 nr 17, poz. 38)], Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu (14 listopada) [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19180170039 (Dz.U. 1918 nr 17, poz. 39)].</ref>. |

|||

== Международно признание == |

|||

Подразумеваемое признание польского государства Германией и Австро-Венгрией произошло 30 марта 1918 года, когда Регентский совет дал согласие на назначение президента министров. Это должно было стать признанием его компетенции как госоргана, который на основании прокламации от 13 февраля 1918 г. основывал свою власть на волеизъявлении нации<ref name="Berezowski" />. Польская государственная власть должна была осуществлять право международного представительства Королевства Польского и заключать международные договоры после окончания оккупации.<ref group="uwaga">W związku z tym zagraniczni przedstawiciele Rady Regencyjnej faktycznie nie mieli statusu dyplomatycznego. Z formalnego punktu widzenia likwidacja okupacji miała nastąpić na podstawie postanowień rozejmów zawartych przez Ententę 3 listopada 1918 r. z Austro-Węgrami oraz [[:en:s:Armistice between the Allied Governments and Germany|11 listopada 1918 r. z Niemcami]]. Kontakty z państwami okupacyjnymi co do zasady odbywały się a pośrednictwem komisarzy rządowych, względnie na drodze bezpośrednich kontaktów z administracją okupacyjną.</ref>. |

|||

В феврале 1918 г. во время мирных переговоров в Бресте делегация большевиков сообщила о признании Польши и отказе признать Совет регентства и правительство Яна Кухаржевского его представителями.<ref>{{cytuj stronę |url = http://archive.org/details/cu31924027837396 |tytuł = Cornell University Library |autor = [[Departament Stanu Stanów Zjednoczonych|The United States Department of State]] |opublikowany = |praca = Proceedings of the Brest-Litovsk Peace Conference: the peace negotiations between Russia and the Central Powers 21 November, 1917-3 March, 1918 |data = |język = en |data dostępu = 2013-05-31}}</ref>. В августе 1918 г. нарком иностранных дел [[Чичерин, Георгий Васильевич|Георгий Чичерин]] фактически признал полномочия представителя совета в Москве [[Ледницкий, Александр Робертович|Александра Ледницкого]] в части, касающейся консульских дел, и, в частности, возвращении поляков. Однако в политических вопросах Ледницкому приходилось действовать через германского посла в Москве<ref name="Lednicki" />. В начале ноября 1918 г. советское правительство обратилось к польскому с предложением назначить своим дипломатическим представителем коммуниста [[Мархлевский, Юлиан Юзефович|Юлиана Мархлевского]]. МИД ответил, что решение по этому вопросу может быть сообщено только через Александра Ледницкого, возвращение которого в Москву планировалось после назначения Совета министров.<ref>Pkt 2 protokołu z drugiego posiedzenia Rady Kierowników Ministerstw 7 listopada 1918 r., Prezydium Rady Ministrów, [[Polska Biblioteka Internetowa]].</ref>. 11 ноября 1918 г. Министерство иностранных дел опубликовало в печати, что, прежде чем давать ответ, следует принять во внимание защиту польских интересов в России и международное положение<ref>Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 200 z 11 listopada 1918 r.</ref>. 13 и 15 ноября 1918 г. в связи с изменениями в Польше и расторжением СССР Брест-Литовского мира, советские власти закрыли отделения польского представительства в Москве и Петрограде, арестовав и интернировав большинство сотрудников<ref name="Lednicki" />. |

|||

7 октября 1918 г. сотрудники польского представительства в Киеве получили дипломатический статус в местном Министерстве иностранных дел, 7 ноября 1918 года [[Ванькович, Станислав|Станислав Ванькович]] был аккредитован в качестве посланника. Асимметричность польско-украинских отношений, вызванную не отправкой в Варшаву назначенного 19 октября главой дипломатической миссии Украины в качестве «посланника второго класса», что соответствовало должности «поверенного в делах», Александра Карпинского, украинская сторона объясняла невыясненным правовым и государственным статусом королевства. В этой ситуации президенту США [[Вильсон, Вудро|Вудро Вильсону]] протест польскому правительству по поводу содержания ноты Польской ликвидационной комитета выразил 7 ноября 1918 г. украинский посланник в Вене [[Липинский, Вячеслав Казимирович|Вячеслав Липинский]]<ref>{{cytuj książkę |autor = [[Jan Pisuliński]] |tytuł = Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923 |wydawca = [[Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika]] |miejsce = Toruń |rok = 2013 |strony = 72 |isbn = 978-83-231-3056-7}}, {{cytuj pismo |nazwisko = Kolasiński |imię = Michał |autor link = Michał Kolasiński |tytuł = Stosunki dyplomatyczne państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzañska) z Polską w 1918 roku |czasopismo = Polski Przegląd Dyplomatyczny |wolumin = 5 (45) |wydanie = |strony = 152 |data = 2008 |wydawca = Polski Instytut Spraw Międzynarodowych |miejsce = Warszawa |issn = 1642-4069}}</ref>. |

|||

После переворота 11 ноября 1918 г. польские власти позволил временно остаться в Варшаве в качестве представителей Германии уполномоченному при польском правительстве и второму заместителю главы гражданской администрации бывшего Варшавского генерал-губернаторства Гуго фон Лерхенфельд-Кёферингу и секретарю посольства и представителю министерства иностранных дел в генерал-губернаторстве Ойгена Фюрст цу Эттинген-Валлерстайна<ref name="Hutten" /><ref>{{cytuj pismo |nazwisko = Grosfeld |imię = Leon |autor link = Leon Grosfeld |tytuł = Listopad 1918 r. w Warszawie |czasopismo = Kwartalnik Historyczny |wolumin = R. 73 nr 3 (1966) |wydanie = |strony = |data = |issn =}} W dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 207 z 19 listopada 1918 r. MSZ podało informację o wyjeździe obu dyplomatów z Warszawy, wraz ze wzmianką o ich funkcjach konsularnych. Zgodnie z informacją MSZ, zamieszczoną w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 206 z 18 listopada 1918 r., pomimo żądania uznania eksterytorialności całego gmachu byłego Cesarsko Niemieckiego Zarządu Cywilnego, 13 listopada Józef Piłsudski zagwarantował jedynie nietykalność akt byłego komisariatu Rzeszy przy rządzie polskim, jako biura przedstawicielstwa niemieckiego w Polsce.</ref>. C 21 ноября 1918 г. как представитель Германии выступал граф [[Кесслер, Гарри|Гарри Кесслер]]<ref>{{cytuj stronę |url = http://archiwa.pilsudski.org/teczka.php?nonav=0&nrar=701&nrzesp=2&sygn=1 |tytuł = Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Kolekcje archiwalne online. |autor = |opublikowany = |data = 1918 |data dostępu = 2014-02-07}}, zespół: Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, teczka 701/2/1 (listopad-grudzień 1918), s. 30-32 oraz informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 211 z 23 listopada 1918 r.</ref>. 12 ноября 1918 г. МИД Польши сообщил об аккредитации Стефана Угрона, ранее занимавшего аналогичный пост в генерал-губернаторстве Варшава<ref>Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 201.</ref>. |

|||

== Границы и территории == |

|||

В прокламации от 5 ноября 1916 г. говорилось, что Королевство Польское будет создано [[Царство Польское|на землях, «отторгнутых» от России]]. Прокламация была адресована жителям генерал-губернаторств Варшавы и Люблина, оккупационные державы уклонились от определения границ королевства. Фактически власть польского государства действовала только на площади 108 192 км²<ref name="Gawryszewski">Andrzej Gawryszewski. Ludność Polski w XX wieku. «Monografie». 5, s. 22. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. ISSN 1643—2312. [http://www.rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=2425 online pdf.] Repozytorium Cyfrowe Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN</ref>, где оккупационная администрация Центральных держав составляла генерал-губернаторства [[Генерал-губернаторство Варшавы|Варшавы]] и [[Генерал-губернаторство Люблина|Люблина]]<ref>см. также ст. 33 Закона от 4 февраля 1918 г. о Государственном совете Королевства Польского (Законодательный вестник 1918 г. № 2, поз. 2)..</ref>. С февраля 1918 г. восточная граница южнее Буга определялась [[Брестский мир с УНР|мирным договором]] в Бресте, заключенным 9 февраля 1918 г. между [[Украинская Народная Республика|Украиной]] и Центральными державами. |

|||

=== Граница с Германией === |

|||

[[Дранг нах Остен|Сдвиг границы на восток]] был одной из неофициальных военных целей Германии. Независимо от урегулирования польского вопроса, в годы Первой мировой войны власти Германии и Австро-Венгрии конфиденциально обсуждали объём аннексий за счёт территории оккупированного Царства Польского для Германии («[[Польская пограничная полоса]]»). Рассматриваемый размер присоединяемой территории должен был быть тем меньше, чем больше польское государство будет подчинено Германии. По максимальным оценкам немецкого генерального штаба новая граница Германии должна была пройти по линии, обозначенной реками [[Бебжа]], [[Нарев]], [[Висла]], [[Бзура]] и [[Варта]].<ref name="Eberhardt"> Piotr Eberhardt. Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. «Prace geograficzne». 218 (1), s. 135—150, 2008. Warszawa: Polska Akademia Nauk. ISSN 0373-6547.</ref>. В конфиденциальной ноте от 29 апреля 1918 г. правительствам Германии и Австро-Венгрии правительство Стечковского со ссылкой на неоднократные слухи о предполагаемом «урегулировании границы» Германией, заняло позицию о неприкосновенности территории королевства<ref name="Kumaniecki" >Cezary Berezowski: Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów. Warszawa: Themis Polska, 1934, s. 244—251, 378., w: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa. Orędzie Rady Regencyjnej z 13 lutego 1918 przeciw pokojowi brzeskiemu Kumaniecki, op.cit. s.112n.</ref>. В связи с военным поражением Германии на [[Западный фронт Первой мировой войны|Западном фронте]] летом 1918 г. упомянутые проекты стали невозможными для реализации, а Германия стала отстаивать [[статус-кво]] восточной границы<ref name="Eberhardt" />. |

|||

=== Граница с Литвой === |

|||

Неисполненное конфиденциальное польско-литовское соглашение от 30 июня 1918 г. предусматривало определение общей границы на основе взаимного согласия с учётом этнографических, исторических и экономических принципов<ref name="Ronikier" >[[Василевский, Леон|Leon Wasilewski]]. Stosunki polsko-litewskie w dobie popowstaniowej. «Niepodległość». Tom I (wydanie pierwsze), s. 30-59, 1930. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski. — Śląska Biblioteka Cyfrowa. [dostęp 2014-06-25].</ref> |

|||

=== Граница с Украиной === |

|||

По [[Брестский мир с УНР|Брестскому миру]] между Центральными державами и Украиной от 9 февраля 1918 г., Центральные державы должны были передать [[Холмщина|хелмские]] земли и часть [[Подляшье|Подляшья]] УНР. Граница должна была проходить к северу от существовавшей границы между Австро-Венгрией и Украиной, начиная с [[Тарногруд]]а по линии: [[Билгорай]], [[Щебжешин]], [[Красныстав]], [[Пухачув]], [[Радзынь-Подляски|Радзынь]], [[Мендзыжец-Подляски|Мендзыжец]], [[Сарнаки]] и [[Мельник (Подляское воеводство)|Мельник]] (Дальше к северу от Буга по линиям: [[Высокое (город)|Высокое]], [[Каменец|Каменец-Литовский]], [[Пружаны]] и [[Выгонощанское (озеро)|Выгонощанское озеро]]).<ref>Zob. art. II ust. 1 i 2 traktatu w: [https://archive.is/20121205181424/http://www.firstworldwar.com/source/ukrainianpeacetreaty.htm firstworldwar.com].</ref>. Согласно протоколу от 4 марта граница могла быть проведена восточнее указанной линии, с учётом национальных отношений и пожеланий населения с участием мнения представителей Польши<ref name="MP26" >Информация о содержании протокола о польско-украинской границе от 4 марта 1918 г., опубликованная в неофициальном разделе Monitor Polski № 26 от 18 марта 1918 г.</ref>. Этот договор не был ратифицирован Австро-Венгрией, и области восточнее линии фактически УНР не передавались (c 1 июня 1918 г. в уездах [[Замосць]], [[Билгорай]], [[Хрубешув]] и [[Томашув-Любельски|Томашув]] польские власти учредили окружной суд, располагавшийся в Замосце).<ref>Zob. reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Król. Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu ({{Dziennik Ustaw|1918|5|11}}) oraz przepisy wykonawcze do reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu ({{Dziennik Ustaw|1918|5|12}}).</ref>. |

|||

Вышеупомянутое назначение представляло собой нарушение полномочий оккупационных властей по международному праву.<ref>Foreign Office: [http://www.zum.de/psm/div/polen/mowat17.php3 Protest rządów brytyjskiego, francuskiego i włoskiego przeciwko proklamacji z 5 listopada 1916 r.]. PSM_Data, 18 listopada 1916.</ref><ref> [http://www.zum.de/psm/div/polen/mowat16.php3 Imperium Rosyjskiego: Protest przeciwko proklamacji z 5 listopada 1916 r.] The Times, 17 listopada 1916.</ref> Не было и определена судьбы этой местности по согласованию с её населением по [[Брестский мир|Брестскому миру]] с Россией. Королевство Польское не было участником вышеуказанных мирных договоров. Во исполнение [[Версальский договор|Версальского договора]] от 28 июня 1919 г. этот договор между Германией и Украиной был признан утратившим силу. |

|||

=== Вопрос Галиции === |

|||

[[Файл:Odbudowa Państwa Polskiego w latach 1918-1922.png|thumb|right|Польша в 1918—1922.]] |

|||

2 ноября 1918 г. Регентский совет объявил, что 31 октября 1918 г. назначил генерального комиссара по [[Галиция|Галиции]] и польской части [[Силезия|Силезии]] с местонахождением во Львове<ref name="MPsto_d_j">M.P. Nr 191 z 2 listopada 1918 r.</ref>. В связи с продолжающимся [[распад Австро-Венгрии|распадом Австро-Венгрии]], власть в [[Новая Галиция|Западной Галиции]] 31 октября 1918 г. перешла к Польской ликвидационному комитету, отказавшемуся признать комиссара. 1 ноября 1918 г. [[Восточная Галиция|восточная часть Галиции]], включая [[Львов]], была захвачена [[Галицкая армия|Галицкой армией]] [[Западно-Украинская народная республика|Западно-Украинской народной республики]]<ref name="Daszyński">[[Дашиньский, Игнацы|Ignacy Daszyński]]: Pamiętniki. Tom II. Wyd. I. Kraków: Drukarnia Ludowa, 1926, s. 321—323, 333.</ref><ref> Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski 1918—1980. Londyn: Wydawnictwo Puls, 1991, s. 8, 19, 39, 95. ISBN 0-907587-59-3.</ref><ref name="Lasocki"> Zygmunt Lasocki: Wspomnienia szefa administracji P. K. L. i K. Rz. Kraków: nakładem autora, 1931, s. 18-19.</ref>. |

|||

2 ноября 1918 г. Национальный совет Тешинского герцогства уведомил польское правительство в Варшаве, ликвидационный комитет и уполномоченного польского правительства в Кракове о приходе к власти польского правительства. Все они временно признали совет своим подчинённым органом<ref>Obwieszczenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z 2 listopada 1918 r. (Dz. Urz. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego Nr 1, poz. 2).</ref>. Генеральный комиссар, которому не позволили прийти к власти, покинул Краков, а член президиума совета Юзеф Лондзин стал членом комитета<ref name="Lasocki" />. |

|||

В Галиции поляки занимались организацией армии и надзором за университетами со стороны Министерства по делам религии и народного просвещения, в рамках которого был подчинён [[Ягеллонский университет]].<ref>M.P. Nr 198 z 8 listopada 1918 r.</ref> |

|||

=== Bez obszaru operacyjnego armii === |

|||

Районы Хелмского, Бяльского, Константиновского и Влодавского уездов общей площадью 6 448 км² входили в оперативный район армий Центральных держав. Северная часть этой территории находилась в ведении немецкой инспекции Буга, базирующейся в [[Брест]]е. Холмщина подчинялась австро-венгерскому генерал-военному губернатору, находившемуся в Люблине<ref>Włodzimierz Mędrzecki: Niemiecka interwencja na Ukrainie w 1918 roku. Warszawa: WydawnictwoDiG, 2000.</ref>. На основании Брестского мира с УНР часть этой территории должна была войти в состав Украины. В марте 1918 года в Бресте был создан украинский народный комиссариат по Холмщине, Подляшью и Полесью. Немецкие власти разрешали украинским чиновникам только организацию культурно-просветительской работы и экономической помощи, а австро-венгерские власти не разрешали никакой<ref name="Cabaj"> Jarosław Cabaj. Szkolnictwo ukraińskie na Podlasiu w latach 1917—1918. «Szkice Podlaskie». 14, s. 31-52, 2006.</ref>. Номинальная власть Польши над бугскими уездами в октябре 1918 г. ознаменовалась определением района действия уездных земельных комиссий<ref>Zob. postanowienie Rady Ministrów w przedmiocie ustanowienia Komisji Ziemskich Okręgowych z dnia 19 października 1918 r. ({{Dziennik Ustaw|1918|13|25}}).</ref>. |

|||

В связи с попытками [[Польская военная организация|Польской военной организации]] разоружить немецкие войска в этом регионе, 18 ноября 1918 г. между польскими властями и немецким командованием был заключен договор об установлении [[демаркационная линия|демаркационной линии]], обозначенной деревнями [[Вишница]] — [[Мендзыжец-Подляски|Мендзыжец]] — [[Лосице]] — Мельник — [[Семятыче]] — [[Лапы]].<ref name="Cabaj" />. |

|||

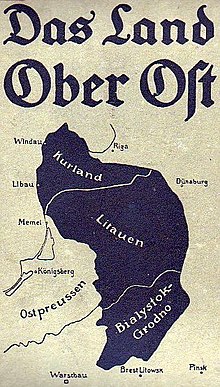

=== Обер-Ост === |

|||

[[Файл:OberOst.jpg|thumb|left|Обер-Ост.]] |

|||

Территория [[Обер-Ост]]а была подчинении Верховного командования всеми германскими вооружёнными силами на [[Восточный фронт Первой мировой войны|Востоке]]. В дополнение к относившимся к исторической [[История Литвы|Литве]] и [[История Белоруссии|Беларуси]] землям, образование общим размером 12 162 км² включало в свой состав северо-восточную часть Царства Польского ([[Сувалкская губерния]], но временно также [[Ломжинская губерния|Ломжинскую губернию]] с крепостью [[Осовец (крепость)|Осовец]])<ref name="Gawryszewski" />. |

|||

Вопреки политике, проводившейся в большинстве районов съезда королевства на основании акта 5 ноября, для нейтрализации польское влияние в Обер-Ост немецкие власти поддерживали литовских националистов и препятствовали политической активности поляков. Это выражалось, в том числе, в признание Германией [[Акт о независимости Литвы|акта о независимости]] Литвы 23 марта 1918 г. и поддержке [[Литовская Республика (1918—1940)|формирующегося государства]].<ref> Joanna Gierowska-Kałłaur: Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. W-wa: Neriton, 2003.</ref>. |

|||

Отсутствие власти в Сувалсккой губернии было продемонстрировано положением о составе Государственного совета Королевства Польского: на территории уездов Сувалкской губернии не проводились выборы, только шесть из семи епархиальных архиереев [[Варшавская митрополия (1880–1925)|Варшавская митрополия]] были назначены в этот орган, что фактически привело к отсутствию [[Сейнский диоцез|Августовского епископства]].<ref>[https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19180020002 Zgodnie z art. 2 lit. a ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego] z 4 lutego 1918 r. ({{Dziennik Ustaw|1918|2|2}}</ref>)<ref name="Hutten" />. В конфиденциальной ноте от 29 апреля 1918 г. правительствам Германии и Австро-Венгрии правительство Стечковского признало потерю четырёх северных округов Сувалкской губернии, предложив компенсацию за это на [[Захваченные земли|отнятых Российской империи в ходе разделов у Речи Посполитой восточных землях]]<ref name="Kumaniecki" />. Однако 16 ноября 1918 г. глава министров и министр внутренних дел, назначили уполномоченных правительства «в северной части бывшего Царства Польского», также назначив уполномоченными по районам Сувалкской губернии.</ref><ref>M.P. Nr 205 z 16 listopada 1918 r.</ref>. |

|||

== Административное деление == |

|||

[[Файл:Krolpolskie1918kzo.png|thumb|right|Уездные земельные комиссии в 1918 г.]] |

|||

Доминирующим элементом территориального деления королевства было разграничение оккупационных зон, поскольку оккупанты жестко ограничивали возможность пересечения этой границы. Делимитация Генерал-губернаторств была также таможенной границей между Германией и Австро-Венгрией. |

|||

Единственной единицей административного деления генерал-губернаторств был округ<ref>Zob. rozporządzenie z dnia 17-go września 1917 r. dotyczące ustanowienia samorządu powiatowego (Dz. Rozp. c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce z 1917 r., Cz. XVII, poz. 76).</ref>. Деление на уезды использовалось для проведения непрямых выборов в Государственный совет<ref name="ustawa o Radzie Stanu" /> и для определения округов окружных земельных комиссий<ref name="urzędy ziemskie">Postanowienie Rady Ministrów z dnia 19 października 1918 r. w przedmiocie ustanowienia Komisji Ziemskich Okręgowych ({{Dziennik Ustaw|1918|13|25}}).</ref>. |

|||

Особые администрации, действовавшие в округах, охватывавших несколько уездов, представляли собой военную администрацию<ref name="okręgi wojskowe">Rozkazy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 4 (Dz. Rozp. Komisji Wojskowej Nr 2, poz. 25) i nr 12 (Dz. Rozp. MSWojsk Nr 5, poz. 77).</ref> и земельные конторы<ref name="urzędy ziemskie" />. Кроме того, округа областных судов охватывали несколько округов, в некоторых случаях соответствующих губернаторствам. Районы апелляционных судов в Варшаве и Люблине были определены на основе площадей обеих оккупационных зон. |

|||

== Вопрос о короле == |

|||

С [[Отречение Николая II|отречением]] императора России [[Николай II|Николая II]] 2/15 марта 1917 г. и последующим отречением великого князя [[Михаил Александрович (сын Александра III)|Михаила]] Королевство Польское также лишилось [[Император Всероссийский|своего монарха]]<ref name="Lednicki">Aleksander Lednicki: Pamiętnik 1914—1918. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 1994, s. 13-14, 69, 106. ISBN 83-86575-13-1.</ref>. |

|||

Обсуждение Германией и Австро-Венгрией возможного кандидата на польский престол было связано с неопределённостью, с какой из Центральных держав должно быть связано созданное королевство (личная уния с Австрией или по генеральному плану варшавского губернатора от марта 1918 г. — заключение военной конвенции с Германией, таможенных и торговых договоров, договоров о границах, железных дорогах и сообщении, защите германской земли, а также — захват бывшей Государственные домены России.). Так как автрийцы изучали возможность унии, кандидат в первую очередь рассматривалось властями Германии. После обретения Польшей независимости 29 марта 1918 г., 16 апреля 1918 г. император Вильгельм II, рейхсканцлер [[Гертлинг, Георг фон|Георг фон Гертлинг]] и министр иностранных дел [[Кюльман, Рихард фон|Рихард фон Кюльман]] договорились, что кандидатом станет второй сын вюртембергского короля [[Альбрехт Евгений Вюртембергский]]. Вопрос был предметом германо-польских переговоров, проведенных в августе 1918 г. в [[Спа]]. Так, 12 августа Вильгельм II предложил директору Департамента по политическим вопросам [[Радзивилл, Януш Францишек|Янушу Радзивиллу]] кандидатуру [[Карл Стефан Австрийский|Карла Стефана Австрийского]] (Не посоветовавшись с ним самым, тогда отрицательно относившемуся к этому плану). 13 августа германский император сообщил австрийскому коллеге, что поляки приняли вышеуказанную кандидатуру. Такое сообщение затем опубликовала немецкая пресса, в связи с чем её как несоответствующую действительности пришлось опровергнуть представителям королевства<ref>Komunikat w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego [https://scan.lex.pl/monitory/1918/711917.pdf Nr 125] z 19 sierpnia 1918 r. s. 2.</ref>. В ходе переговоров в Спа поляки сообщили госсекретарю иностранных дел [[Хинц, Пауль|Паулю Хинцу]], что вопрос о правителе урегулируется после установления границ и передачи всей власти от оккупантов.<ref>Damian Szymczak: Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko — austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego. Kraków: Avalon, 2009, s. 339—396. ISBN 978-83-60448-71-7.</ref> |

|||

Кандидатами на корону, рассматриваемыми властями Германии и Австро-Венгрии, а также польской администрацией, были: |

|||

* австрийский эрцгерцог из из тешинской ветви династии Габсбург-Лотарингских [[Карл Стефан Австрийский]], arcyksiążę austriacki linii żywieckiej<ref name=":0"> Damian Szymczak: Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko — austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego. Kraków: Avalon, 2009, s. 339—396. ISBN 978-83-60448-71-7.</ref> |

|||

* второй сын вюртембергского герцога [[Альбрехт Вюртембергский|Альбрехта]] [[Альбрехт Евгений Вюртембергский|Альбрехт Евгений]]<ref name=":0" /> |

|||

* силезский аристократ [[Хохберг, Ганс Генрих XV фон|Ганс Генрих XV фон Хохберг]]<ref name=":1">Izabela Graas: [http://archiwum.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=390:niech-zyje-emanuel-filiberto-d-aosta-kandydat-do-korony-polskiej&catid=9&Itemid=145 Niech żyje Emanuel Filiberto d’Aosta — kandydat do Korony Polskiej!]. archiwum PAN. [dostęp 2021-04-12].</ref> |

|||

* итальянский принц из Савойской династии [[Эммануил Филиберт Савойский, герцог Аостский|Эммануил Филиберт Савойский]], брат короля Италии [[Виктор Эммануил III|Виктора Эммануила III]]<ref name=":1" /> |

|||

* принц Прусский [[Иоахим Прусский]], шестой сын германского императора [[Вильгельм II (император Германии)|Вильгельма II]]<ref name=":1" /> |

|||

* король Баварии [[Людвиг III (король Баварии)|Людвиг III]]<ref name=":1" /> |

|||

* член Регентского совета Польши [[Любомирский, Здислав|Здислав Любомирский]]<ref name=":1" /> |

|||

* польский аристократ [[Радзивилл, Януш Францишек|Януш Радзивилл]]<ref name=":1" /> |

|||

* польский военный [[Пилсудский, Юзеф|Юзеф Пилсудский]]<ref name=":1" /> |

|||

* глава Саксонского дома [[Фридрих Кристиан Саксонский]], потомок польских королей и курфюстов Саксонии [[Август Сильный|Августа II]] и [[Август III|Августа III]]<ref name=":2"> [http://www.magwil.lt/material,byla-o-krok-od-monarchii,639.html Była o krok od monarchii] — Magazyn Wileński. magwil.lt. [dostęp 2021-04-12].</ref> |

|||

* немецкий аристократ и [[Королевство Литва (1918)|король Литвы]] [[Вильгельм фон Урах]]<ref name=":2" /> |

|||

* болгарский князь Преславский [[Кирилл, князь Преславский|Кирилл]]<ref name=":2" />. |

|||

== Примечания == |

== Примечания == |

||

Версия от 10:30, 3 августа 2023

| Марионеточное государство Германской империи | |||||

| Королевство Польское | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| пол. Królestwo Polskie нем. Königreich Polen | |||||

|

|||||

|

|||||

| Столица | Варшава | ||||

| Язык(и) | польский, немецкий | ||||

| Официальный язык | немецкий и польский | ||||

| Денежная единица | Польская марка | ||||

| Форма правления | монархия | ||||

Короле́вство По́льское или неофициально Регентское королевство Польша (пол. Regencyjne Królestwo Polskie, нем. Regentschaftskönigreich Polen) — марионеточное государство, основанное Актом от 5 ноября 1916 года при поддержке Польской социалистической партии и ряда других польских партий[1] и признанное Германской империей и Австро-Венгрией. Было образовано в пределах оккупированной Германией и Австро-Венгрией российской территории Царства Польского (однако без определённых границ) и существовало как государство — сателлит Германии. Идея государственности Польши никогда не приобретала поддержку в Германии и фактически была нацелена только на вовлечение польских сил в военные действия, предпринимаемые Центральными державами.

Образование королевства

Декларация обоих императоров о создании Совета Регентства (пол. Rada Regencyjna), ограничила власть Германии на оккупированных территориях и позволила избрать нового монарха. Лицом, имевшим наибольшую возможность стать польским королём, был австриец — Карл Стефан, эрцгерцог Австрийский (Karol Stephan), чьи две дочери были замужем за польскими аристократами: князем Ольгердом Чарторыйским и Домиником Иеронимом Радзивиллом. Эрцгерцог был готов принять корону, но, как члену Имперского Дома Австрии, ему требовалось разрешение от главы семьи императора Карла I, который сам хотел получить польскую корону.

Использование польского языка в образовательных и политических учреждениях (запрещённое Россией после польских восстаний 1830 и 1863 годов) было восстановлено по всей территории Царства Польского. Центральные державы поддержали создание польского войска (нем. Polnische Wehrmacht), которое было создано для помощи Германии в войне, но мобилизация, проводимая полковником Владиславом Сикорским, не нашла поддержку среди поляков и дала незначительные результаты: к концу существования Регентства армия имела в своем составе лишь около 5000 человек. Королевство имело свою собственную валюту, польскую марку, и Конституцию, принятую 12 сентября 1917 года (монархия, двухпалатный парламент, внеполитические министры).

Цели германской политики

Хотя при образовании королевства Польша должна была войти в унию с Австрией, растущая зависимость Австро-Венгрии от Германии перечеркнула эти планы. Контроль над польской экономикой и сырьем был в руках Германии. Немцы также имели полный контроль над польской армией. Границы Польши должны были быть изменены в пользу Германии. В конце 1916 года Германия собиралась аннексировать западную часть Польши, почти 30 тыс. км² польской территории, так называемую «польскую приграничную полосу». Эти земли подлежали заселению этническими немцами, а поляки должны были быть перемещены. Такие планы предлагали представители немецкого меньшинства в Польше, проживавшие в районе Лодзи. Они протестовали против Акта 5 ноября и требовали от немецкого правительства аннексии западной части Польши Германией.

Регенты Королевства Польского

Формально до избрания монарха Польским королевством правил регентский совет, состоявший из трёх членов:

- Александра Каковского, Варшавского архиепископа, примаса Польши

- Здзислава Любомирского, землевладельца, мэра Варшавы с 1915 года

- Юзефа Островского, землевладельца, бывшего члена Государственного Совета Российской империи от Царства Польского.

Формально регентский совет ничем не управлял и не имел возможности выбрать монарха. Административная власть в Польше принадлежала германскому генерал-губернатору Гансу Гартвигу фон Безелеру, который, однако, самоустранился от управления, предпочитая заниматься чисто военными задачами. В связи с этим он саботировал план германизации Людендорфа, предпочитая не вступать в конфликт с местной польской администрацией[2].

11 ноября 1918 года, в день капитуляции Германии, регентский совет передал все полномочия Юзефу Пилсудскому и через три дня был распущен.

Институты

Конституция

Основные принципы временного конституционного устройства были определены оккупантами в патенте от 12 сентября 1917 г. об установлении государственной власти в Королевстве Польском[3]. В прокламации от 13 февраля 1918 г. Совет Регентства объявил, что, обнаружив нарушение акта от 5 ноября 1916 г. и патента от 12 сентября 1917 г. передачей Холмщины УНР, он будет основывать право осуществления высшей государственной власти на волеизъявлении нации[4]. Временная организация высших органов власти была определена декретом совета от 3 января 1918 г.[5] Высшим органом власти был Совет Регентства, Государственный совет был законодательным органом. Регентский совет должен был управляться премьер-министром, советом министров и отдельными министрами[5]. Законодательное производство, однако, регулировалось советом в законе о Государственном совете Королевства Польского от 4 февраля 1918 г.[6], а после роспуска Государственного совета — декретом о временном осуществлении законодательной власти. от 15 октября 1918 г.[7]

Согласно ст. 20 Акта о Государственном совете этот орган должен был принимать постановления о проекте конституции и о создании Сената и Палаты депутатов (Согласно ст. 31 закона о Госсовете, он должен был прекратить свое существование после избрания первого Сейма). На первом заседании Государственного совета 22 июня 1918 г. Совет министров внес, среди прочего, проект акта о порядке созыва, открытия и прений первого польского сейма[8]. Этот проект был представлен в парламентский комитет Госсовета, и на заседании 4 июля 1918 г. он установил четырёхмесячный срок для его рассмотрения[9]. До роспуска Госсовета 7 октября 1918 г. этот акт так и не был принят.

7 октября 1918 г.[10] Совет Регентства распустил Госсовет и приказал созвать сейм сразу после того, как Совет министров разработает закон о выборах. Согласно декрету от 15 октября 1918 г.[11] созыв Конституционного сейма должен был состояться на условиях из декрета 7 октября 1918 г., то есть немедленно, на основании избирательного акта, разработанного в месячный срок, основанного на широких демократических началах и утвержденного и объявленного Советом Регентства. Задачей сейма было установление высшей государственной власти, которая должна была заменить регентство. После падения правительства Юзефа Свежиньского в сообщении от 5 ноября 1918 г. совет объявил, что Конституционный сейм будет созван в декабре.[12]. Не считая роспуска Государственного совета, декреты от 7 и 15 октября 1918 г. не были выполнены[13]. Постановлениями от 11 и 14 ноября 1918 г. Регентский совет передал высшую государственную власть Юзефу Пилсудскому, обязав передать её будущему Народному правительству[14].

Международно признание

Подразумеваемое признание польского государства Германией и Австро-Венгрией произошло 30 марта 1918 года, когда Регентский совет дал согласие на назначение президента министров. Это должно было стать признанием его компетенции как госоргана, который на основании прокламации от 13 февраля 1918 г. основывал свою власть на волеизъявлении нации[15]. Польская государственная власть должна была осуществлять право международного представительства Королевства Польского и заключать международные договоры после окончания оккупации.[uwaga 1].

В феврале 1918 г. во время мирных переговоров в Бресте делегация большевиков сообщила о признании Польши и отказе признать Совет регентства и правительство Яна Кухаржевского его представителями.[16]. В августе 1918 г. нарком иностранных дел Георгий Чичерин фактически признал полномочия представителя совета в Москве Александра Ледницкого в части, касающейся консульских дел, и, в частности, возвращении поляков. Однако в политических вопросах Ледницкому приходилось действовать через германского посла в Москве[17]. В начале ноября 1918 г. советское правительство обратилось к польскому с предложением назначить своим дипломатическим представителем коммуниста Юлиана Мархлевского. МИД ответил, что решение по этому вопросу может быть сообщено только через Александра Ледницкого, возвращение которого в Москву планировалось после назначения Совета министров.[18]. 11 ноября 1918 г. Министерство иностранных дел опубликовало в печати, что, прежде чем давать ответ, следует принять во внимание защиту польских интересов в России и международное положение[19]. 13 и 15 ноября 1918 г. в связи с изменениями в Польше и расторжением СССР Брест-Литовского мира, советские власти закрыли отделения польского представительства в Москве и Петрограде, арестовав и интернировав большинство сотрудников[17].

7 октября 1918 г. сотрудники польского представительства в Киеве получили дипломатический статус в местном Министерстве иностранных дел, 7 ноября 1918 года Станислав Ванькович был аккредитован в качестве посланника. Асимметричность польско-украинских отношений, вызванную не отправкой в Варшаву назначенного 19 октября главой дипломатической миссии Украины в качестве «посланника второго класса», что соответствовало должности «поверенного в делах», Александра Карпинского, украинская сторона объясняла невыясненным правовым и государственным статусом королевства. В этой ситуации президенту США Вудро Вильсону протест польскому правительству по поводу содержания ноты Польской ликвидационной комитета выразил 7 ноября 1918 г. украинский посланник в Вене Вячеслав Липинский[20].

После переворота 11 ноября 1918 г. польские власти позволил временно остаться в Варшаве в качестве представителей Германии уполномоченному при польском правительстве и второму заместителю главы гражданской администрации бывшего Варшавского генерал-губернаторства Гуго фон Лерхенфельд-Кёферингу и секретарю посольства и представителю министерства иностранных дел в генерал-губернаторстве Ойгена Фюрст цу Эттинген-Валлерстайна[21][22]. C 21 ноября 1918 г. как представитель Германии выступал граф Гарри Кесслер[23]. 12 ноября 1918 г. МИД Польши сообщил об аккредитации Стефана Угрона, ранее занимавшего аналогичный пост в генерал-губернаторстве Варшава[24].

Границы и территории

В прокламации от 5 ноября 1916 г. говорилось, что Королевство Польское будет создано на землях, «отторгнутых» от России. Прокламация была адресована жителям генерал-губернаторств Варшавы и Люблина, оккупационные державы уклонились от определения границ королевства. Фактически власть польского государства действовала только на площади 108 192 км²[25], где оккупационная администрация Центральных держав составляла генерал-губернаторства Варшавы и Люблина[26]. С февраля 1918 г. восточная граница южнее Буга определялась мирным договором в Бресте, заключенным 9 февраля 1918 г. между Украиной и Центральными державами.

Граница с Германией

Сдвиг границы на восток был одной из неофициальных военных целей Германии. Независимо от урегулирования польского вопроса, в годы Первой мировой войны власти Германии и Австро-Венгрии конфиденциально обсуждали объём аннексий за счёт территории оккупированного Царства Польского для Германии («Польская пограничная полоса»). Рассматриваемый размер присоединяемой территории должен был быть тем меньше, чем больше польское государство будет подчинено Германии. По максимальным оценкам немецкого генерального штаба новая граница Германии должна была пройти по линии, обозначенной реками Бебжа, Нарев, Висла, Бзура и Варта.[27]. В конфиденциальной ноте от 29 апреля 1918 г. правительствам Германии и Австро-Венгрии правительство Стечковского со ссылкой на неоднократные слухи о предполагаемом «урегулировании границы» Германией, заняло позицию о неприкосновенности территории королевства[28]. В связи с военным поражением Германии на Западном фронте летом 1918 г. упомянутые проекты стали невозможными для реализации, а Германия стала отстаивать статус-кво восточной границы[27].

Граница с Литвой

Неисполненное конфиденциальное польско-литовское соглашение от 30 июня 1918 г. предусматривало определение общей границы на основе взаимного согласия с учётом этнографических, исторических и экономических принципов[29]

Граница с Украиной

По Брестскому миру между Центральными державами и Украиной от 9 февраля 1918 г., Центральные державы должны были передать хелмские земли и часть Подляшья УНР. Граница должна была проходить к северу от существовавшей границы между Австро-Венгрией и Украиной, начиная с Тарногруда по линии: Билгорай, Щебжешин, Красныстав, Пухачув, Радзынь, Мендзыжец, Сарнаки и Мельник (Дальше к северу от Буга по линиям: Высокое, Каменец-Литовский, Пружаны и Выгонощанское озеро).[30]. Согласно протоколу от 4 марта граница могла быть проведена восточнее указанной линии, с учётом национальных отношений и пожеланий населения с участием мнения представителей Польши[31]. Этот договор не был ратифицирован Австро-Венгрией, и области восточнее линии фактически УНР не передавались (c 1 июня 1918 г. в уездах Замосць, Билгорай, Хрубешув и Томашув польские власти учредили окружной суд, располагавшийся в Замосце).[32].

Вышеупомянутое назначение представляло собой нарушение полномочий оккупационных властей по международному праву.[33][34] Не было и определена судьбы этой местности по согласованию с её населением по Брестскому миру с Россией. Королевство Польское не было участником вышеуказанных мирных договоров. Во исполнение Версальского договора от 28 июня 1919 г. этот договор между Германией и Украиной был признан утратившим силу.

Вопрос Галиции

2 ноября 1918 г. Регентский совет объявил, что 31 октября 1918 г. назначил генерального комиссара по Галиции и польской части Силезии с местонахождением во Львове[35]. В связи с продолжающимся распадом Австро-Венгрии, власть в Западной Галиции 31 октября 1918 г. перешла к Польской ликвидационному комитету, отказавшемуся признать комиссара. 1 ноября 1918 г. восточная часть Галиции, включая Львов, была захвачена Галицкой армией Западно-Украинской народной республики[36][37][38].

2 ноября 1918 г. Национальный совет Тешинского герцогства уведомил польское правительство в Варшаве, ликвидационный комитет и уполномоченного польского правительства в Кракове о приходе к власти польского правительства. Все они временно признали совет своим подчинённым органом[39]. Генеральный комиссар, которому не позволили прийти к власти, покинул Краков, а член президиума совета Юзеф Лондзин стал членом комитета[38].

В Галиции поляки занимались организацией армии и надзором за университетами со стороны Министерства по делам религии и народного просвещения, в рамках которого был подчинён Ягеллонский университет.[40]

Bez obszaru operacyjnego armii

Районы Хелмского, Бяльского, Константиновского и Влодавского уездов общей площадью 6 448 км² входили в оперативный район армий Центральных держав. Северная часть этой территории находилась в ведении немецкой инспекции Буга, базирующейся в Бресте. Холмщина подчинялась австро-венгерскому генерал-военному губернатору, находившемуся в Люблине[41]. На основании Брестского мира с УНР часть этой территории должна была войти в состав Украины. В марте 1918 года в Бресте был создан украинский народный комиссариат по Холмщине, Подляшью и Полесью. Немецкие власти разрешали украинским чиновникам только организацию культурно-просветительской работы и экономической помощи, а австро-венгерские власти не разрешали никакой[42]. Номинальная власть Польши над бугскими уездами в октябре 1918 г. ознаменовалась определением района действия уездных земельных комиссий[43].

В связи с попытками Польской военной организации разоружить немецкие войска в этом регионе, 18 ноября 1918 г. между польскими властями и немецким командованием был заключен договор об установлении демаркационной линии, обозначенной деревнями Вишница — Мендзыжец — Лосице — Мельник — Семятыче — Лапы.[42].

Обер-Ост

Территория Обер-Оста была подчинении Верховного командования всеми германскими вооружёнными силами на Востоке. В дополнение к относившимся к исторической Литве и Беларуси землям, образование общим размером 12 162 км² включало в свой состав северо-восточную часть Царства Польского (Сувалкская губерния, но временно также Ломжинскую губернию с крепостью Осовец)[25].

Вопреки политике, проводившейся в большинстве районов съезда королевства на основании акта 5 ноября, для нейтрализации польское влияние в Обер-Ост немецкие власти поддерживали литовских националистов и препятствовали политической активности поляков. Это выражалось, в том числе, в признание Германией акта о независимости Литвы 23 марта 1918 г. и поддержке формирующегося государства.[44].

Отсутствие власти в Сувалсккой губернии было продемонстрировано положением о составе Государственного совета Королевства Польского: на территории уездов Сувалкской губернии не проводились выборы, только шесть из семи епархиальных архиереев Варшавская митрополия были назначены в этот орган, что фактически привело к отсутствию Августовского епископства.[45])[21]. В конфиденциальной ноте от 29 апреля 1918 г. правительствам Германии и Австро-Венгрии правительство Стечковского признало потерю четырёх северных округов Сувалкской губернии, предложив компенсацию за это на отнятых Российской империи в ходе разделов у Речи Посполитой восточных землях[28]. Однако 16 ноября 1918 г. глава министров и министр внутренних дел, назначили уполномоченных правительства «в северной части бывшего Царства Польского», также назначив уполномоченными по районам Сувалкской губернии.</ref>[46].

Административное деление

Доминирующим элементом территориального деления королевства было разграничение оккупационных зон, поскольку оккупанты жестко ограничивали возможность пересечения этой границы. Делимитация Генерал-губернаторств была также таможенной границей между Германией и Австро-Венгрией.

Единственной единицей административного деления генерал-губернаторств был округ[47]. Деление на уезды использовалось для проведения непрямых выборов в Государственный совет[6] и для определения округов окружных земельных комиссий[48].

Особые администрации, действовавшие в округах, охватывавших несколько уездов, представляли собой военную администрацию[49] и земельные конторы[48]. Кроме того, округа областных судов охватывали несколько округов, в некоторых случаях соответствующих губернаторствам. Районы апелляционных судов в Варшаве и Люблине были определены на основе площадей обеих оккупационных зон.

Вопрос о короле

С отречением императора России Николая II 2/15 марта 1917 г. и последующим отречением великого князя Михаила Королевство Польское также лишилось своего монарха[17].

Обсуждение Германией и Австро-Венгрией возможного кандидата на польский престол было связано с неопределённостью, с какой из Центральных держав должно быть связано созданное королевство (личная уния с Австрией или по генеральному плану варшавского губернатора от марта 1918 г. — заключение военной конвенции с Германией, таможенных и торговых договоров, договоров о границах, железных дорогах и сообщении, защите германской земли, а также — захват бывшей Государственные домены России.). Так как автрийцы изучали возможность унии, кандидат в первую очередь рассматривалось властями Германии. После обретения Польшей независимости 29 марта 1918 г., 16 апреля 1918 г. император Вильгельм II, рейхсканцлер Георг фон Гертлинг и министр иностранных дел Рихард фон Кюльман договорились, что кандидатом станет второй сын вюртембергского короля Альбрехт Евгений Вюртембергский. Вопрос был предметом германо-польских переговоров, проведенных в августе 1918 г. в Спа. Так, 12 августа Вильгельм II предложил директору Департамента по политическим вопросам Янушу Радзивиллу кандидатуру Карла Стефана Австрийского (Не посоветовавшись с ним самым, тогда отрицательно относившемуся к этому плану). 13 августа германский император сообщил австрийскому коллеге, что поляки приняли вышеуказанную кандидатуру. Такое сообщение затем опубликовала немецкая пресса, в связи с чем её как несоответствующую действительности пришлось опровергнуть представителям королевства[50]. В ходе переговоров в Спа поляки сообщили госсекретарю иностранных дел Паулю Хинцу, что вопрос о правителе урегулируется после установления границ и передачи всей власти от оккупантов.[51]

Кандидатами на корону, рассматриваемыми властями Германии и Австро-Венгрии, а также польской администрацией, были:

- австрийский эрцгерцог из из тешинской ветви династии Габсбург-Лотарингских Карл Стефан Австрийский, arcyksiążę austriacki linii żywieckiej[52]

- второй сын вюртембергского герцога Альбрехта Альбрехт Евгений[52]

- силезский аристократ Ганс Генрих XV фон Хохберг[53]

- итальянский принц из Савойской династии Эммануил Филиберт Савойский, брат короля Италии Виктора Эммануила III[53]

- принц Прусский Иоахим Прусский, шестой сын германского императора Вильгельма II[53]

- король Баварии Людвиг III[53]

- член Регентского совета Польши Здислав Любомирский[53]

- польский аристократ Януш Радзивилл[53]

- польский военный Юзеф Пилсудский[53]

- глава Саксонского дома Фридрих Кристиан Саксонский, потомок польских королей и курфюстов Саксонии Августа II и Августа III[54]

- немецкий аристократ и король Литвы Вильгельм фон Урах[54]

- болгарский князь Преславский Кирилл[54].

Примечания

- ↑ Пчелов Е. В., Чумаков В. Т. Правители России от Юрия Долгорукого до наших дней. — 3-е изд. — М.: Грантъ, 1999. — С. 171. — ISBN 5-89135-090-4.

- ↑ Maria Fürstin Lubomirska. Pamiętnik 1914—1918. — Posen 2002. — ISBN 83-86138-92-0.

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокpatentне указан текст - ↑ Czas Nr 74 z 14 lutego 1918 r.

- ↑ 1 2 Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокpierwszy dekretне указан текст - ↑ 1 2 Ustawa o Radzie Stanu Królestwa Polskiego z dnia 4 lutego 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 2, poz. 2).

- ↑ Dz. U. z 1918 r. Nr 12, poz. 24. Uchwałą z 20 października 1918 r. Rada Ministrów ustaliła, że dekrety wydane do momentu zwołania Sejmu powinny być kontrasygnowane przez wszystkich ministrów — Protokuł 63-go posiedzenia Rady Ministrów Królestwa Polskiego w dniu 20 października 1918 roku, Prezydium Rady Ministrów, Polska Biblioteka Internetowa.

- ↑ Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 79 z 24 czerwca 1918 r.

- ↑ Monitor Polski Nr 88 z 5 lipca 1918 r.

- ↑ Dz. U. z 1918 r. Nr 12, poz. 23.

- ↑ Dz. U. z 1918 r. Nr 12, poz. 24.

- ↑ M.P. Nr 194 z 5 listopada 1918 r.

- ↑ W swoim exposé (M.P. Nr 188 z 29 października 1918 r.) prezydent ministrów Józef Świeżyński złożył m.in. obietnicę opracowania ordynacji wyborczej, w terminie umożliwiającym zebranie się sejmu z początkiem 1919 r. Niemniej jego rząd upadł już 3 listopada.

- ↑ Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego dowództwa wojsk polskich brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu (11 listopada) (Dz.U. 1918 nr 17, poz. 38), Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu (14 listopada) (Dz.U. 1918 nr 17, poz. 39).

- ↑ Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокBerezowskiне указан текст - ↑ The United States Department of State. Cornell University Library (англ.). Дата обращения: 31 мая 2013.

- ↑ 1 2 3 Aleksander Lednicki: Pamiętnik 1914—1918. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 1994, s. 13-14, 69, 106. ISBN 83-86575-13-1.

- ↑ Pkt 2 protokołu z drugiego posiedzenia Rady Kierowników Ministerstw 7 listopada 1918 r., Prezydium Rady Ministrów, Polska Biblioteka Internetowa.

- ↑ Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 200 z 11 listopada 1918 r.

- ↑ Ошибка: не задан параметр

|заглавие =в шаблоне {{публикация}}. — ISBN 978-83-231-3056-7., Kolasiński, Michał (2008). "Stosunki dyplomatyczne państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzañska) z Polską w 1918 roku". Polski Przegląd Dyplomatyczny. 5 (45). Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych: 152. ISSN 1642-4069. - ↑ 1 2 Ошибка в сносках?: Неверный тег

<ref>; для сносокHuttenне указан текст - ↑ Grosfeld, Leon. "Listopad 1918 r. w Warszawie". Kwartalnik Historyczny. R. 73 nr 3 (1966). W dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 207 z 19 listopada 1918 r. MSZ podało informację o wyjeździe obu dyplomatów z Warszawy, wraz ze wzmianką o ich funkcjach konsularnych. Zgodnie z informacją MSZ, zamieszczoną w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 206 z 18 listopada 1918 r., pomimo żądania uznania eksterytorialności całego gmachu byłego Cesarsko Niemieckiego Zarządu Cywilnego, 13 listopada Józef Piłsudski zagwarantował jedynie nietykalność akt byłego komisariatu Rzeszy przy rządzie polskim, jako biura przedstawicielstwa niemieckiego w Polsce.

- ↑ Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Kolekcje archiwalne online. (1918). Дата обращения: 7 февраля 2014. , zespół: Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza, teczka 701/2/1 (listopad-grudzień 1918), s. 30-32 oraz informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 211 z 23 listopada 1918 r.

- ↑ Informacja w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 201.

- ↑ 1 2 Andrzej Gawryszewski. Ludność Polski w XX wieku. «Monografie». 5, s. 22. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. ISSN 1643—2312. online pdf. Repozytorium Cyfrowe Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

- ↑ см. также ст. 33 Закона от 4 февраля 1918 г. о Государственном совете Королевства Польского (Законодательный вестник 1918 г. № 2, поз. 2)..

- ↑ 1 2 Piotr Eberhardt. Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. «Prace geograficzne». 218 (1), s. 135—150, 2008. Warszawa: Polska Akademia Nauk. ISSN 0373-6547.

- ↑ 1 2 Cezary Berezowski: Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów. Warszawa: Themis Polska, 1934, s. 244—251, 378., w: Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa. Orędzie Rady Regencyjnej z 13 lutego 1918 przeciw pokojowi brzeskiemu Kumaniecki, op.cit. s.112n.

- ↑ Leon Wasilewski. Stosunki polsko-litewskie w dobie popowstaniowej. «Niepodległość». Tom I (wydanie pierwsze), s. 30-59, 1930. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski. — Śląska Biblioteka Cyfrowa. [dostęp 2014-06-25].

- ↑ Zob. art. II ust. 1 i 2 traktatu w: firstworldwar.com.

- ↑ Информация о содержании протокола о польско-украинской границе от 4 марта 1918 г., опубликованная в неофициальном разделе Monitor Polski № 26 от 18 марта 1918 г.

- ↑ Zob. reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Król. Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu (Dz. U. z 1918 r. Nr 5, poz. 11) oraz przepisy wykonawcze do reskryptu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie utworzenia Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Zamościu (Dz. U. z 1918 r. Nr 5, poz. 12).

- ↑ Foreign Office: Protest rządów brytyjskiego, francuskiego i włoskiego przeciwko proklamacji z 5 listopada 1916 r.. PSM_Data, 18 listopada 1916.

- ↑ Imperium Rosyjskiego: Protest przeciwko proklamacji z 5 listopada 1916 r. The Times, 17 listopada 1916.

- ↑ M.P. Nr 191 z 2 listopada 1918 r.

- ↑ Ignacy Daszyński: Pamiętniki. Tom II. Wyd. I. Kraków: Drukarnia Ludowa, 1926, s. 321—323, 333.

- ↑ Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski 1918—1980. Londyn: Wydawnictwo Puls, 1991, s. 8, 19, 39, 95. ISBN 0-907587-59-3.

- ↑ 1 2 Zygmunt Lasocki: Wspomnienia szefa administracji P. K. L. i K. Rz. Kraków: nakładem autora, 1931, s. 18-19.

- ↑ Obwieszczenie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z 2 listopada 1918 r. (Dz. Urz. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego Nr 1, poz. 2).

- ↑ M.P. Nr 198 z 8 listopada 1918 r.

- ↑ Włodzimierz Mędrzecki: Niemiecka interwencja na Ukrainie w 1918 roku. Warszawa: WydawnictwoDiG, 2000.

- ↑ 1 2 Jarosław Cabaj. Szkolnictwo ukraińskie na Podlasiu w latach 1917—1918. «Szkice Podlaskie». 14, s. 31-52, 2006.

- ↑ Zob. postanowienie Rady Ministrów w przedmiocie ustanowienia Komisji Ziemskich Okręgowych z dnia 19 października 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 13, poz. 25).

- ↑ Joanna Gierowska-Kałłaur: Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. W-wa: Neriton, 2003.

- ↑ Zgodnie z art. 2 lit. a ustawy o Radzie Stanu Królestwa Polskiego z 4 lutego 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 2, poz. 2

- ↑ M.P. Nr 205 z 16 listopada 1918 r.

- ↑ Zob. rozporządzenie z dnia 17-go września 1917 r. dotyczące ustanowienia samorządu powiatowego (Dz. Rozp. c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce z 1917 r., Cz. XVII, poz. 76).

- ↑ 1 2 Postanowienie Rady Ministrów z dnia 19 października 1918 r. w przedmiocie ustanowienia Komisji Ziemskich Okręgowych (Dz. U. z 1918 r. Nr 13, poz. 25).

- ↑ Rozkazy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 4 (Dz. Rozp. Komisji Wojskowej Nr 2, poz. 25) i nr 12 (Dz. Rozp. MSWojsk Nr 5, poz. 77).

- ↑ Komunikat w dziale nieurzędowym Monitora Polskiego Nr 125 z 19 sierpnia 1918 r. s. 2.

- ↑ Damian Szymczak: Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko — austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego. Kraków: Avalon, 2009, s. 339—396. ISBN 978-83-60448-71-7.

- ↑ 1 2 Damian Szymczak: Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko — austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego. Kraków: Avalon, 2009, s. 339—396. ISBN 978-83-60448-71-7.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Izabela Graas: Niech żyje Emanuel Filiberto d’Aosta — kandydat do Korony Polskiej!. archiwum PAN. [dostęp 2021-04-12].

- ↑ 1 2 3 Była o krok od monarchii — Magazyn Wileński. magwil.lt. [dostęp 2021-04-12].

Ошибка в сносках?: Для существующих тегов <ref> группы «uwaga» не найдено соответствующего тега <references group="uwaga"/>