Откровение Иоанна Богослова

| Откровение Иоанна Богослова | |

|---|---|

| др.-греч. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου | |

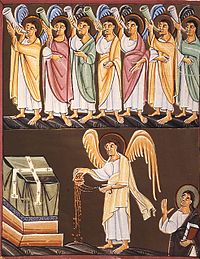

Французская миниатюра, 1-я глава Откровения Иоанна Богослова. XIV в. | |

| Название на других языках: | греч. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου; лат. Apocalypsis Ioannis; |

| Язык оригинала | греческий |

| Автор (церковное предание) | Иоанн Богослов |

| Фактический автор | неизвестен |

| Фактическое время создания | конец I века |

| Местность | Патмос, Пещера Апокалипсиса |

| Жанр | апокалиптическая литература |

| Связанные персонажи | Прохор, Антихрист, Архангел Михаил, Четыре апокалиптических существа, Четыре всадника Апокалипсиса, Абаддон, Зверь, вышедший из моря, Звери Апокалипсиса, Жена, облечённая в солнце, Вавилонская блудница |

| Связанные события | Армагеддон, Второе пришествие Иисуса Христа, Страшный суд |

| Связанные понятия | Небесный Иерусалим, Вавилон великий, Начертание зверя, Число зверя |

| Предыдущая (православие) | Послание к Евреям |

| Следующая | нет |

Открове́ние Иоа́нна Богосло́ва, также известное как «Апока́липсис»[1] (др.-греч. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, лат. Apocalypsis Ioannis) — последняя книга Нового Завета в Библии. Единственная апокалиптическая книга в Новом Завете и вторая вместе с ветхозаветной Книгой пророка Даниила в каноне Библии. Церковная традиция называет её автором Иоанна Богослова, создателя одноимённого Евангелия, с чем не согласно большинство современных библеистов. Традиционно считается, что книга написана в конце I века.

В книге описываются события, предшествующие Второму пришествию Иисуса Христа на землю, которые, согласно ранее записанным пророчествам Библии, будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и бедствиями, поэтому слово «апокалипсис» часто употребляют как синоним для конца света или для катастрофы планетарного масштаба. От этого слова образовались термины апокалиптика и постапокалиптика, обозначающие жанры научной фантастики, в которых действия развиваются в мире во время или после какой-либо глобальной катастрофы, соответственно. Книга описывает также Второе пришествие Иисуса Христа и события после него.

Название и жанр[править | править код]

Книга называется по первой строчке: «ἀποκάλυψις ἰησοῦ χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῶ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει» (1:1, «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре»)[2]. Хотя откровение дано Иисусу Христу, традиционно принято называть книгу «Откровением Иоанна Богослова». Греческое слово «откровение» или «раскрытие» (с др.-греч. — «ἀποκάλυψις», апока́липсис) ввиду специфики содержания произведения, сегодня ассоциируется прежде всего с катастрофами[3].

Учёными принято относить Откровение Иоанна Богослова к жанрам апокалиптической литературы, пророчества и послания[4]. Консенсус касательно жанровой принадлежности книги к апокалиптической литературе сложился в XX веке. Американский библеист Джон Коллинз выдвинул классическое определение жанра как литературы откровения, в которой «внеземная сущность раскрывает людям трансцендентальную реальность, временность бытия, предполагаемое эсхатологическое спасение…». «Откровение» — единственная новозаветная апокалиптическая книга, входящая в канон. Вторая апокалиптическая книга в каноне Библии в целом наряду с ветхозаветной Книгой пророка Даниила. Отдельные апокалиптические мотивы также присутствуют в Евангелиях и Посланиях[5]. «Откровение», вероятно, является первым среди записанных произведений этого жанра, после чего были созданы и прочие: Апокалипсис Петра, «Пастырь» Ерма и прочие. Апокалиптическая литература, по мнению историка Ирины Свенцицкой, предназначалась для чтения вслух, в ходе которого чтец усиливал при помощи интонации таинственные и пугающие образы[6]. Того же мнения придерживается Дэвид Барр, добавляющий, что текст использовался во время таинства евхаристии[4].

Отнесение книги к жанру пророчества тяжело ввиду размытости понятия. Грант Осборн, говоря о главном отличии жанра пророчества от апокалиптической литературы, рассматривает характер повествования. Пророчество — более оптимистичный жанр, поскольку оставляет надежду для искупления сейчас для будущего спасения, в то время как апокалипсис — более пессимистичен. В нём вся надежда лежит на будущем, а не настоящем. Иоанн и сам называл свою деятельность пророческой. Иоанну надлежало «пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих» (10:11)[4].

Также Откровение Иоанна Богослова является посланием. Так считал и сам автор, используя такие формы, как «Иоанн — семи церквам, находящимся в Асии…» (1:4). 2 и 3 главы также являются прямым посланием конкретным церквям Малой Азии. Библеист Эдвард Эуне считает, что автор следует древней традиции облачать божественные откровения в форме послания; это преследует цель облегчить чтение книги во время службы[4].

Авторство[править | править код]

Автор называет себя Иоанном: «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии» (1:4, а также 1:1, 9; 22:8). Судя по тому, что адресанту не потребовалось дополнительно обозначать себя, церкви хорошо знали Иоанна, а автор был отлично знаком с происходящим во всех семи малоазийских церквях и был для этих общин авторитетной личностью. В Отк. 1:1 он зовёт себя «рабом», чья миссия — передать людям то, «чему надлежит быть откровение»[ком. 1]. Он упоминает, что находился на острове Патмос в Эгейском море, когда получил видение (1:9)[8][9]. Иоанн (др.-греч. Ἰωάννης) — довольно распространённое имя среди древних евреев, поэтому чтобы отличить его от тёзок используют имя Иоанн Патмосский. Однако является ли Иоанн Патмосский и Иоанн-апостол одним и тем же человеком — противоречивый вопрос с античных времён[10].

В конечном итоге церковное предание отождествило автора «Откровения» с Иоанном Богословом, учеником Иисуса и автором одноимённого Евангелия, что позволило включить книгу в канон. Сам автор никогда не отождествляет себя с апостолом и не говорит о своей всеобщей известности в христианском мире, но ранняя христианская традиция в целом едина касательно этой теории. Большинство древних писателей свидетельствовало об апостольском происхождении Откровения. Такого мнения придерживались известные богословы ранней Церкви Иустин Философ, Климент Александрийский, Тертуллиан, Ириней Лионский (бывший знакомым с епископом Смирны Поликарпом, который в свою очередь, по свидетельству Иренея, был лично знаком с Иоанном Богословом). Однако ещё в античности авторство было поставлено под сомнение. Самое известное мнение высказано Дионисием Александрийским (середина III века), который указывал на разность стилей письма у авторов Откровения и Евангелия от Иоанна: в Евангелие он был грамматически правильным, в то время как в «Откровении» были ошибки. Также замечалась разность богословских построений: в «Откровении» автор акцентирует внимание на будущем спасении и конце света, когда евангелист говорит о поиске спасения в настоящем времени без частых ссылок на будущее. Дионисий заключает, что в Малой Азии действовали два раннехристианских деятеля по имени Иоанн. Он не ставил под сомнение то, что Откровение написано человеком по имени Иоанн, и характеризовал его как «человека святого и вдохновленного Богом». Наличие сходства между Откровением и прочими Иоанновскими писаниями Нового Завета находит широкое признание в современной науке. Однако большинство современных учёных относят «Откровение» и Евангелие к перу разных людей[8][9][11][12].

Определённой популярностью пользуется теория, высказанная Евсевием Кесарийским о том, что авторство принадлежит не Иоанну Богослову, а так называемому Иоанну Пресвитеру, которого упоминает Папий Иерапольский как ученика Иисуса, отличного от Иоанна Богослова. Однако исследователи сомневаются в том, пытался ли Папий в действительности провести границу между двумя Иоаннами. Специалист по Новому Завету Роберт Маунс говорит, что даже если рассматривать свидетельство Папия таким образом, на основании лишь одного упоминания имени Иоанна Пресвитера невозможно высказывать предположения касательно авторства[8].

Датировка[править | править код]

Ириней Лионский первый датирует текст «Апокалипсиса» концом правления императора Домициана (81—96), с чем согласны многие другие ранние церковные деятели и большинство современных библеистов, но в то же время существует так называемая «ранняя» датировка концом правления Нерона (54—68) или сразу после него. Эта точка зрения стала на время доминирующей в науке XIX века, после чего доминировать стала традиционная датировка[13][14][15].

К правлению Домициана вслед за Иринеем книгу относят Ориген и Климент Александрийский в начале III века, а среди более поздних авторов: историк Евсевий Кесарийский, писатель и автор Вульгаты Иероним Стридонский, комментатор «Откровения» Викторин Петавский. Из текста «Откровения» следует конфликт между верностью христианской вере и следованию наказам Римской Империи, если толковать образ зверя как Рим, а фрагменты вроде 14:9; 16:2 и другие, где речь идёт о начертаниях, которые все обязаны носить под страхом смерти — распространением культа императора. Культ обожествления императора плавно развивается и был также укреплён в Малой Азии I века. Культ прочно устоялся при Нероне, а неподчинение ему стало уголовным преступлением во время правления Домициана. В самой книге также описываются существующие или ожидаемые гонения против христиан. Иоанн был сослан на Патмос «за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа» (1:9). Когда снимается пятая печать, говорится: «я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели» (6:9)[14].

Текст самой книги не позволяет сделать вывод о безусловной верности одной из двух датировок. Главным аргументом «ранней» датировки служит начало 11 главы, где говорится об «измерении храма». Сторонники ранней датировки считают этот текст указанием на Иерусалимский Храм, разрушенный римлянами только в 70 году. Однако большинство авторов (как древних, так и современных) понимают эти слова символически[15].

Текстология[править | править код]

| Век | Списки

«Откровения» |

Списки

Нового Завета |

Списки ОИБ от

общего числа списков НЗ |

|---|---|---|---|

| II | 1 (𝔓98) | 1 | 50 % |

| III | 1 (𝔓47) | 35 | 2,7 % |

| IV | 7 (𝔓18, 𝔓24, 𝔓115) | 31 | 18,4 % |

| V | 4 (𝔓85) | 50 | 7,4 % |

| VI | 0 | 71 | 0 % |

| VII | 1 (𝔓43) | 45 | 2,1 % |

| VIII | 1 | 36 | 2,7 % |

| IX | 1 | 68 | 1,4 % |

| X | 14 | 130 | 9,7 % |

| XI | 35 | 404 | 7,9 % |

| XII | 28 | 559 | 4,7 % |

| XIII | 29 | 546 | 5 % |

| XIV | 69 | 475 | 12.7 % |

| XV | 59 | 192 | 23,5 % |

| XVI | 43 | 101 | 29,8 % |

| XVII | 15 | — | — |

| XVIII | 5 | — | — |

| XIX | 2 | — | — |

Общие сведения[править | править код]

«Откровение» занимает очень небольшую часть от общего числа сохранившихся манускриптов Нового Завета в сравнении с другими книгами канона[17]. На 2020 год насчитывается 310 известных списков Откровения Иоанна Богослова. Среди них выделяется 7 папирусов, 12 маюскулов и 291 минускул; но, тем не менее, не все из них доступны для изучения. Небольшая часть сгорела, потеряна, неправильно каталогизирована и так далее[18][19]. Отличительной чертой списков «Откровения» является то, что книга не появляется в греческих лекционариях и часто входит в состав сводов со внебиблейскими текстами. Так, книга входит в манускрипт 2050 наряду с аскетическими поучениями и трудами Иоанна Златоуста[20]. Текст часто является более поздней вставкой в другие существующие рукописи, особенно после XII века. Иногда между изначальной рукописью и добавлением в ней «Апокалипсиса» проходит несколько веков. Лютеранский профессор Нового Завета Крейг Кестер называет судьбу книги «текстуальным изгнанием». К рукописям прикладывали руку один или множество писцов; в них в разное время вносились изменения. В первые века тексту были присущи неоднородности от рукописи к рукописи, упорядочивающиеся впоследствии. Несмотря на этот факт, поздняя традиция сохранила ранний текст[21]. Лекционариям уделялось большое внимание в поздней византийской традиции. Тот факт, что текст не попал в них, повлиял на его текстологическую нестабильность[22].

Текстологическая история[править | править код]

Древнейший папирусный манускрипт Откровения Иоанна Богослова датируется рубежом II—началом III века н. э. и представлен папирусом 𝔓98[ком. 2][24]. Все ранние списки фрагментарны. Первой полной рукописью «Откровения» является Синайский кодекс (א) IV века. За ним следуют манускрипты V века: Александрийский кодекс и палимпсестный Ефремов кодекс. Кроме кодексов существует 2 или 3 свитка, другие палимпсесты[18].

В конце IV — начале V вв. существовало апокрифическое «Откровение Иоанна», также называемое «Вторым откровением Иоанна». Учёные обнаруживают в нём стилистические пересечения с сирийским богословом Ефремом Сириным (306—373). Апокриф подражаем и как бы продолжает каноническому тексту. В нём автор уделяет больше вниманию условиям жизни в будущем и описанию физических свойств Антихриста[25].

Знаменитый нидерландский философ и богослов Эразм Роттердамский опубликовал первое греческое печатное издание «Откровения» в составе Novum Instrumentum omne (1516), однако он взял за основу манускрипт 2814, в котором отсутствовали последние 6 стихов. Он восполнил пробел собственным переводом на греческий с Вульгаты. Другой проблемой было то, что манускрипт 2814 содержал комментарии Андрея Кесарийского, визуально не отделённый от текста произведения; в результате Эразм часто не мог выделить нужный текст. Ошибки, вызванные этими трудностями, сохранились в будущих версиях Textus Receptus и были устранены текстологами лишь спустя некоторое время[26].

Проблема заключалась в том, что Textus Receptus Эразма был неприкосновенным текстом на протяжении веков, благодаря чему на долгое время в традицию попали ошибки и фрагменты, не засвидетельствованные больше нигде. Прочие критические издания, подготовленные, например, Джоном Миллем и Иоганном Веттштейном в XVIII веке, не могли превзойти авторитет Textus Receptus. Первым порвал с этой традицией немецкий филолог XIX века Карл Лихман. Он взял за основу Александрийский кодекс, после чего он становится всё более и более авторитетным источником текста «Откровения», хотя и был известен веками ранее. Следующую значительную веху совершил библеист Константин Тишендорф, который помимо Александрийского опирался также на введённые им в научный оборот Синайский и Ефремов кодексы. Но стоит заметить, что Тишендорф прибегал к ряду ненадёжных фрагментов Синайского кодекса. Позднее учёные признают этот кодекс вторичным по отношению к Александрийскому и Ефремову кодексам. Также заслугой учёного стала работа с Порфирианским кодексом и Ватиканским кодексом 2066, поздними списками, содержащими ранний и неоднозначный текст Откровения Иоанна Богослова, что помогло нам лучше понимать текстологию книги. Греческий Новый Завет Весткотта и Хорта, опубликованный в 1881 году, уже игнорирует сомнительные фрагменты Синайского кодекса[27].

Протестантский исследователь Нового Завета Бернхард Вайс в 1891 обнародовал результаты исследований, после которых, как полагает Кестер, в текстологии «Откровения» произошёл значительный сдвиг. Он ввёл понятия «старшей» и «младшей» текстологической традиции произведения. Свидетелями первой стали Синайский, Александрийский, Ефремов кодексы. К младшей — более поздней и сильно отредактированной традиции — относились обнародованные Тишендорфом Порфирианский и Ватиканский кодексы. Он первый, кто свёл эти рукописи к общей основе и обратил внимание учёных к ним. Идеи Вайса развил другой немецкий исследователь, — Вильгельм Буссе, — отклонивший общую основу этих кодексов. Буссе провёл исследование на основе всех известных ему манускриптов, чего не сделал его предшественник. Учёный пришёл к выводу, что эти два кодекса — редакции двух разных традиций, а также оба имеют первоначальное содержание и, таким образом, являются свидетельствами ранней традиции, передававшей «оригинальный» текст. Это помогло учёному совершить прорыв в библейской текстологии, создав реконструированную раннюю версию Откровения Иоанна Богослова[28].

Иллюминированные рукописи[править | править код]

В 80-х годах XX века Эммерсон и Льюис опубликовали трёхтомный труд об изображении «Апокалипсиса» в средневековых рукописях периода 800—1500 годов. Было обнаружено 174 иллюминированных манускрипта[ком. 3], изображающих «Откровение». Они содержат от одной до нескольких сотен сцен книги, в среднем варьируясь от 40 до 90 иллюстраций. Авторы фокусируют внимание на различных сценах апокалипсиса: от получения Иоанном откровения (1) до Нового Иерусалима (21). Часто изображаются божий суд (4); агнец Божий (5, 7 и др.); дракон, преследующий жену (12); Вавилонская блудница (17). Внимание художников в то же время привлекают образы различных чудовищ. По-разному изображаются семёрки: например, семь церквей могут находиться сгруппировано, а могут быть разъединены и сопровождаться своим ангелом. Миниатюры могут быть как втиснуты в основной текст, так и изображаться без него. Отдельный интерес для исследователей представляют сопроводительные подписи, рассказывающие о видении текста средневековыми людьми[30].

В истории изображения Откровения Иоанна Богослова существует ряд групп с общими признаками, выделенных Ричардом Эммерсоном и расставленных в хронологическом порядке: каролингские рукописи, оттонские, романские, беатусские комментарии из Испании, англо-франкские рукописи XIII—XIV веков. Первая группа именуется каролингской и представлена несколькими французскими рукописями. Старейшим иллюстрированным манускриптом «Откровения» является «Трирский Апокалипсис» начала IX века, созданный в тогдашней северо-восточной Франции. Он содержит 74 страницы чернильных зарисовок, сопровождающих священный текст. Учёные находят в них отражение древней традиции, предположительно VI века. Причина в том, что автор рисунков игнорирует хорошо развитые экзегетические концепции Средневековья. Так, он не связывает свидетелей Апокалипсиса с Илией и Енохом. А также изображение городов, мебели, костюмов и так далее напоминают раннехристианский стиль. Следующую традицию иллюстрации «Откровения» представляет «Валансьенский Апокалипсис»[ком. 4] того же периода из бельгийского Льежа, который уже следует средневековой экзегезе[32].

К следующему, Оттонскому циклу, относится, как убеждает Ричард Эммерсон, одно из самых «потрясающих» изображений книги — «Бамбергский Апокалипсис», датируемый 1000—1007 годами. Он представляет 50 миниатюр, щедро украшенных золотом и впервые так подробно изображающие некоторые сцены, такие как Страшный суд. Учёные не смогли прийти к консенсусу касательно того, повлияли ли на рукопись тревоги, связанные с наступлением 1000 года, в который ожидался конец света[33]. Историк искусства Ван дер Меер обращает внимание на глаза героев, которые никогда не сосредоточены на центре, а смотрят куда-то в сторону, что показывает их «наполненность ужасом»[34].

Романские «Апокалипсисы» представлены малоизученной рукописью «Апокалипсиса Хаймо»[ком. 5]. Она создана в юго-западной Германии XII века и содержит комментарии Хаймо Осерского (англ. Haimo of Auxerre). Эммерсон отмечает важность рукописи тем, что в ней на месте четвёртого всадника апокалипсиса (смерть) используется образ демона, хватающего коня за хвост (fol. 6v). При этом всадник отделён визуально от других. Такой дизайн не свойственен более ранним рукописям. Традиция, созданная «Апокалипсисом Хаймо», будет продолжаться вплоть до конца XV века[36]. Следует добавить, что в тот же период произошёл поворот в развитии художественного изображения Откровения Иоанна Богослова. Им искусствоведы признают создание серии гравюр 1498 года знаменитого немецкого художника Альбрехта Дюрера. Кэтрин Хенкель утверждает, что работы Дюрера «перенесли иллюстрацию „Апокалипсиса“ из Средневековья в Новое время»[37].

- От иллюминированных изображений к А. Дюреру. IX—XV вв.

-

«Трирский Апокалипсис». Франция, нач. IX в.

-

«Бамбергский Апокалипсис». Германия, XI в.

-

«Апокалипсис» Альбрехта Дюрера. 1498 г.

Каноничность[править | править код]

История восприятия текста в раннем христианстве[править | править код]

Хотя Откровение Иоанна Богослова принято датировать концом I века, мы не обнаруживаем явных свидетельств произведения в первой половине II века. Карлхайнц Мюллер находит смутный намёк на 7 и 14 главы «Откровения» в христианской вставке в неканонической Третьей книге Ездры. Автор апокрифа, по всей видимости, входит в конфликт с Иоанном. Фрагмент не имеет точной датировки. Предположительно, он был написан в первой половине I века, возможно, как реакция на восстание Бар-Кохбы (132—136)[38][39].

Первым свидетельством книги служит пассаж из «Разговора с Трифоном иудеем» Иустина Философа (100—165). Там автор рассуждает о телесном воскресении и тысячелетнем царстве. И хотя «Откровение» является для автора авторитетным текстом, оно описывается лишь кратко в конце аргумента, тогда как основной упор делается на подробное цитирование Иезекииля и Исаии. Свидетельства существования и авторитетности текста становятся интенсивнее во второй половине II века: у Феофила Антиохийского (ум. 180-е), Егесиппа (ок. 110—180 гг.), Мелитона Сардийского (ум. 180 г.). Последний обратился к книге в своей проповеди, — Peri Pascha, — а также написал не сохранившийся текст «О дьяволе и Апокалипсисе». «Откровение» упоминается в «Послании общин Вьенна и Лиона» (ок. 177). Более значительным свидетельством являются выдержки из «Откровения» у Иринея Лионского (ок. 130—202): он использовал сюжет с описанием Божьего престола (4:6—8) в качестве аргумента для сбора четырёх Евангелий. Кроме того, богослов описывает через «Откровение» конец времён. Книга широко цитируется более поздними авторами Ипполитом Римским, Мефодием Олимпийским и Тертуллианом. Также произведение пользовалось авторитетом в секте монтанистов[40].

Канонизация текста на Западе и на Востоке[править | править код]

Текст практически сразу был принят в западной Церкви. Его, видимо, принимал Папий Иерапольский; неясная связь с «Откровением» находится в словах Игнатия Богоносца и в Послании Варнавы. «Откровение» было авторитетным текстом для Иустина Философа, Иринея, Тертуллиана, Ипполита, Климента Александрийского и Оригена. Он включён в самый ранний известный перечень канонической литературы — Мураториев канон второй половины II века. Критически к тексту относился гностический автор Маркион, отвергавший все новозаветные книги, признававшие Ветхий Завет; а также его и Евангелие от Иоанна отвергает раннехристианская секта алогов, о которой известно прежде всего из свидетельства Епифания Кипрского (310—403). Эта группа толковала текст буквально и признавала его ложным откровением, чему способствовал их конфликт с монтанистами[41][39].

Иная история канонизации «Откровения» развивалась на Востоке. Его принадлежность к перу Иоанна Богослова оспаривалась Дионисием Александрийским (сер. III века), что ввиду его авторитета вызвало сомнения в каноничности текста в будущем. В начале IV века известный историк и епископ Евсевий Кесарийский отвергал текст. Многие другие восточные авторы не признавали каноничность Откровения Иоанна Богослова: Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуестийский, Феодорит Кирский. Таким образом, «Откровение» не вошло в библейский канон, принятый на Лаодикийском соборе 360 года, не попало в восточные лекционарии и Пешитту — сирийский перевод Библии. Но несмотря на это Откровение было поддержано отцом Церкви Афанасием Великим, епископом Александрии в конце IV века, а также включено в канон на Карфагенском соборе 397 года. Во многом благодаря комментариям Икумения Триккского и Андрея Кесарийского в VI веке было создано доверие к тексту, и окончательно каноничность произведения была постановлена на Шестом вселенском соборе 680 года[41].

Афанасий Великий составил список книг, которые он считает каноничными, в пасхальном послании 367 года. Этот перечень из 27 книг, где «Откровение» стоит на последнем месте, используется и по сей день в большинстве крупных церквей[42].

Богослужебное использование[править | править код]

Одной из причин скудости ранних текстов может являться тот факт, что чтение из книги Откровения никогда не входило в богослужебную практику Восточной Церкви, возможно, потому, что состав богослужения сформировался до окончательного включения книги в канон Нового Завета (и в настоящее время, книга Откровения не читается во время богослужения в Православной церкви, за единственным исключением, о котором сказано ниже). Поэтому, в частности, отрывки из Откровения отсутствуют в греческих лекционариях (литургических книгах, содержащих отрывки из Священного Писания, читаемые во время богослужения), являющихся одним из важных рукописных источников[43].

Вместе с тем второй главой действующего Типикона (Иерусалимский устав) предписывается чтение Апокалипсиса Великим постом на «великом чтении» в составе всенощных бдений (между вечерней и утреней)[44], отсутствовавшее в Студийском (ввиду отсутствия в нём бдений как таковых) и Евергетидском уставах[45].

В Католической церкви в настоящее время читается на воскресных мессах в пасхальный период (в литургический год C), песни из него входят и в «Литургию часов».

В Лютеранской церкви чтения из книги Откровения встречаются в литургическом календаре довольно часто: Первое воскресенье Адвента (круг С), воскресенье после Рождества Христова (В, С), третье воскресенье Великого поста (В), десятое воскресенье после Троицы (А), предпоследнее воскресенье церковного года (С), Новый год, Обрезание и наречение имени Иисуса (С), Благовещение (С), Преображение (С), день Архангела Михаила (А), День всех святых (А, С).

«Откровение» и гностицизм[править | править код]

Иоанн, по всей видимости, был учителем раннехристианской школы, которая могла сталкиваться с зарождающейся гностической религией. Гностическая секта николаитов упоминается в Откр. 2:6, 15, где говорится, что группа действовала в Эфесе и Пергаме. Возможно, к той же группе относятся упомянутые учения Валаама (2:14) и лжепророчицы Иезавели (2:20). Автор «Откровения» относится к гностикам с явной неприязнью. Святоотеческие авторы, по всей видимости, не обладали широкими знаниями об этой секте. Они (как, например, Ириней Лионский) связывали главу николаитов из «Откровения» с дьяконом Николаем из 6-й главы Деяний Апостолов. Среди христианских авторов выделялся Климент Александрийский, который пытался защитить николаитов[46].

Структура и содержание[править | править код]

Содержание[править | править код]

По содержанию и своему стилю «Апокалипсис» резко отличается от других текстов Нового Завета, там излагается полученное Иоанном от Бога откровение. Посредством видений Иоанну открылось предстоящее рождение антихриста на Земле, второе пришествие Иисуса Христа, конец света, Страшный суд. В книге присутствуют образы, ставшие темой для многочисленных богословских толкований: апокалиптические всадники, вавилонская блудница, Жена, облечённая в солнце и др. В «Апокалипсисе» упомянуто Число зверя — 666, в ходе истории многократно предлагались различные расшифровки значения этого числа.

Книга Откровения заканчивается пророчеством о том, что победа Бога над дьяволом увенчает тяжёлую борьбу. В обновлённом творении («новое небо и новая земля») Бог будет пребывать среди людей в вечном Небесном Иерусалиме. Заканчивается книга Откровения словами «Ей, гряди, Господи Иисусе!», навсегда ставшими для учеников Христа выражением горячего желания приблизить эту грядущую победу.

Откровение подводит итог всему тому, что было сказано об этом в библейской традиции. Иоанн прибегает в нём к образам, заимствованным из ветхозаветных пророчеств, подчёркивая тем самым преемственность ветхозаветного и новозаветного откровения.

Структура, последовательность видений[править | править код]

- Пролог. Явление Сына Человеческого и послание семи церквам.

- Видение Сына Человеческого, облечённого в подир, посреди семи светильников и держащего в руке семь звёзд.

- Послание семи церквам.

- Вознесение Иоанна к небесному престолу, видение Сидящего на нём. Престол окружают двадцать четыре старца (πρεσβυτέρων, пресвитеры) в белых одеждах и четверо животных (ζῴων), непрестанно поклоняющиеся Богу.

- Снятие Агнцем закланным семи печатей (σφραγῖσιν) с запечатанной книги (βιβλίον):

- первая печать — конь белый (ἵππος λευκός) со всадником-победителем, имеющим в руках лук;

- вторая печать — конь рыжий (ἵππος πυρρός) со всадником, взявшим с земли мир (εἰρήνην);

- третья печать — конь вороной (ἵππος μέλας) со всадником, несущим на землю голод;

- четвёртая печать — конь бледный (ἵππος χλωρός) со всадником по имени «смерть»;

- пятая печать — убиенные за Слово Божие облачаются в белые одежды;

- шестая печать — день гнева: великое землетрясение (σεισμὸς), падение звёзд с неба, небо становится как свиток (βιβλίον), луна как кровь, солнце как власяница.

- Четыре ангела сдерживают ветра до запечатления рабов Божьих. 144 000 запечатлённых.

- Седьмая печать — сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.

- Семь ангелов, имеющие семь труб (англ. Seven trumpets), приготовились трубить:

- первый ангел — град (χάλαζα, халаза) и огонь, смешанные с кровью; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зелёная сгорела;

- второй ангел — большая гора, пылающая огнём, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевлённых тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла;

- третий ангел — упала с неба большая звезда («Полынь»); и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки;

- четвёртый ангел — затмилась третья часть солнца, луны, звёзд, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи;

- пятый ангел — звезда, падшая с неба на землю, отворила кладезь (φρέαρ) бездны; и вышла саранча; и дано ей мучить пять месяцев только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих;

- шестой ангел — и освобождены были четыре ангела, связанные при великой реке Евфрат, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Явление всадников на конях с львиными головами.

- Явление ангела с раскрытой книгой. Автору даётся книга, сладкая в устах, но горькая в чреве.

- Приказ измерить храм Божий и жертвенник, сорок два месяца для язычников.

- Два свидетеля Божьих 1260 дней свидетельствуют, после чего выходит зверь и убивает их. Через 3,5 дня они воскресают. Великое землетрясение.

- Седьмой ангел — голоса сообщают, что царство мира сделалось царством Господа и Христа Его. Открытие Храма Божьего с ковчегом на небе.

- Явления персонажей Откровения.

- Видение жены, облечённой в солнце, которую преследует красный дракон.

- Война на небесах между Архангелом Михаилом и драконом.

- Из моря выходит зверь с семью главами и десятью рогами, которому дана власть на 42 месяца.

- Появление другого зверя с агнчьими рогами. Принятие людьми начертания зверя в виде числа 666.

- Явление Агнца на горе Сион с 144 000 искупленных (14:1);

- Явление трёх ангелов, летящих посреди неба:

- первый — возвещать вечное Евангелие (14:6);

- второй — весть о падении Вавилона (14:8);

- третий — предупреждать о том, что те, кто приняли начертание змея, будут мучимы в огне и сере;

- Голос с неба и явление подобного Сыну Человеческому в золотом венце, с острым серпом в руке.

- Ангел выходит из храма и просит Сидящего на облаке о жатве; Подобный Христу жнёт жатву на земле;

- Другой ангел с острым серпом, после призыва ангела, имеющего власть над огнём, срезает гроздья винограда на земле и бросает их в точило гнева Божия.

- Семь чаш гнева:

- первая чаша — язвы;

- вторая чаша — кровавое море;

- третья чаша — кровавые реки;

- четвёртая чаша — сильный зной от солнца;

- пятая чаша — помрачение царства зверя;

- шестая чаша — иссушение реки Евфрат (16:12)

- Три бесовских духа выходят, чтобы собрать царей земли на брань в день Бога Вседержителя

- Собрание людей, хранящих свою одежду и бодрствующих, на место называемое Армагеддон;

- седьмая чаша — великое землетрясение, падение языческих городов, чаша гнева для Вавилона великого, град с неба.

- Видения судов Божьих и новой земли.

- Суд Божий над Вавилоном.

- Видение жены на звере багряном. Ангел раскрывает тайну жены и зверя.

- Три вести о Вавилоне:

- ангел с неба — «пал Вавилон»

- голос с неба — «выйди от неё, народ Мой»

- сильный Ангел, бросая камень в море — «и уже не будет его».

- Брачная вечеря Агнца.

- Видение прославление Бога на небе: как бы многочисленного народа, 24 старцев и тетраморфов.

- Всадник на белом коне с воинством небесным поражает царей земных и воинства их.

- Сатана скован на тысячу лет.

- Первое воскресение и тысячелетнее царство со Христом.

- События после тысячелетнего царства.

- Сатана освобождён, обольщает народы земли, Гога и Магога и собрал их на брань.

- Сошёл огонь с неба от Бога и пожрал их.

- Диавол брошен в озеро огненное и серное.

- Видение суда у великого белого престола.

- Второе воскресение, суд по делам каждого.

- Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

- Видение нового неба и новой земли.

- Иерусалим, сходящий с неба.

- Река жизни и дерево жизни.

- Суд Божий над Вавилоном.

- Заключение. Призывы, предупреждения и обетования.

Богословие[править | править код]

Вавилон великий[править | править код]

В раннехристианское время книгу рассматривали как антиримское высказывание и ожидали, как написано, скорейшего конца времён. Вавилон великий сравнивали с Римом как с врагом христианства. Однако к IV век, ко времени императора Константина, при котором христианство стало государственной религией, такое отношение утратило актуальность и текст рисковал потерять свою авторитетность. Тогда в образе Вавилона стали искать нечто другое, например, еретиков. Афанасий Великий был одним из первых известных нам епископов, принявших «Откровение» в канон на Востоке. Он же известен своей полемикой с представителями различных течений христианства. Американский историк религий Элейн Пейджелс замечает, что Афанасий пользуется риторическими приёмами «Откровения» в своих трудах. Епископ прибегает к «вавилонской чаше» из Откровения Иоанна Богослова, говоря, что подобно ей еретики смешивают свои преступления. Подход отождествления чудовищ и вавилонской блудницы «Откровения» с доктринальными противниками сохранился до сегодняшнего дня[47].

В культуре[править | править код]

Откровение Иоанна Богослова — одна из влиятельнейших книг в истории человечества. Крейг Кестер говорит, что она «изменила весь культурный пейзаж современности» так, что в XX веке апокалиптический футуризм превратился в мейнстрим[48].

- Серия шпалер со сценами «Откровения» «Анжерский апокалипсис» (XIV век) в городе Анже, Франция.

- 15 гравюр-ксилографий Альбрехта Дюрера к изданию «Откровения» Кобергером (1498), принёсших европейскую известность немецкому художнику из-за всеобщего страха конца света в 1500 году.

- Цикл из 28 гравюр со сценами «Откровения», выполненный Жаном Дюве (1546—1555).

- «Краткая повесть об Антихристе» Вл. Соловьёва (1900).

- Борис Савинков опубликовал повесть «Конь бледный» (1909), и Элем Климов дал название фильму «Иди и смотри» (1985), позаимствовав строки из главы 6 стихов 7—8 «Откровения»: И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвёртого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нём всадник, которому имя «смерть».

- Серия британских фильмов «Омен» (1976—2006) основана на сюжете «Откровения».

- В телесериале «Сверхъестественное» (США, 2005) теме Апокалипсиса посвящены 3-й, 4-й и 5-й сезоны.

- В телесериале «Декстер» главный антагонист 6-го сезона имитировал сцены из Откровения.

- В романе Аркадия и Бориса Стругацких «Отягощённые злом, или Сорок лет спустя» даётся оригинальная трактовка личности Иоанна и событий на острове Патмос, приведших к написанию «Откровения».

- Полнометражный художественный фильм «Апокалипсис: Откровение Иоанна Богослова»

- В сериале «Сонная Лощина» тематика «Откровения» является основой для сюжета 1 и 2 сезона.

Примечания[править | править код]

- Комментарии

- ↑ Ианнуарий Ивлиев называет процесс передачи откровения «цепочкой откровения»: Бог → Иисус Христос → Ангел → «раб» Иоанн → другие «рабы Божьи»[7].

- ↑ В библеистической литературе для обозначения папируса принято использовать готическую букву 𝔓 с числовым индексом в надстрочном регистре[23].

- ↑ Иллюминированные рукописи — это богато украшенные миниатюрами и прочими графическими элементами средневековые манускрипты, чаще сакрального содержания[29].

- ↑ Манускрипт содержится в Валансьенской библиотеке. Оцифрованная версия доступна на сайте Национальной библиотеки Франции. В описании рукописи отмечаются грубые мазки и неаккуратные декорации, сделанные рукой неопытного художника[31].

- ↑ Доступны в цифровом формате на сайте Бодлианской библиотеки[35].

- Источники

- ↑ Gray, 2021, p. 313.

- ↑ Ehrman, 2008, p. 470.

- ↑ Ивлиев, 2021, с. 1—2.

- ↑ 1 2 3 4 Osborne, 2002, Apocalyptic Genre and Mind-Set.

- ↑ Gray, 2021, pp. 313—314.

- ↑ Свенцицкая, 1996, с. 10.

- ↑ Ивлиев, 2021, с. 16.

- ↑ 1 2 3 Mounce, 1997, Authorship.

- ↑ 1 2 Burkett, 2002, Conflict with the Roman world (2): Revelation; Author of Revelation.

- ↑ Gray, 2021, pp. 314—315.

- ↑ Православная энциклопедия, 2010, Авторство.

- ↑ Ehrman, 2008, p. 475.

- ↑ Burkett, 2002, Conflict with the Roman world (2): Revelation; Date of Revelation.

- ↑ 1 2 Mounce, 1997, Date.

- ↑ 1 2 Православная энциклопедия, 2010, Датировка.

- ↑ Allen, 2020, p. 16.

- ↑ Parker, 2008, pp. 227.

- ↑ 1 2 Koester, 2020, p. 344.

- ↑ Allen, 2020, p. 12.

- ↑ Parker, 2008, pp. 232—233.

- ↑ Koester, 2020, pp. 344—345.

- ↑ Hill, 2012, p. 227.

- ↑ Алексеев А. А. Текстология Нового Завета и издание Нестле-Аланда. — СПб., 2012. — 182 с. — ISBN 9785860076990.

- ↑ Málik, 2016, p. 205.

- ↑ Court, 2000, pp. 23—25.

- ↑ Parker, 2008, pp. 227—228.

- ↑ Koester, 2020, pp. 345—347.

- ↑ Koester, 2020, pp. 347—348.

- ↑ O'Hear, 2015, p. 311.

- ↑ Bellitto, 2016, pp. 22—23.

- ↑ Manuscrits de la Bibliothèque de Valenciennes (фр.). Национальная библиотека Франции. Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.

- ↑ Bellitto, 2016, pp. 24—25.

- ↑ Bellitto, 2016, pp. 26—28.

- ↑ O'Hear, 2015, p. 116.

- ↑ Bodleian Library MS. Bodl. 352 (англ.). Бодлианская библиотека. Дата обращения: 1 мая 2023. Архивировано 1 мая 2023 года.

- ↑ Bellitto, 2016, pp. 28—29.

- ↑ Bellitto, 2016, p. 23.

- ↑ Gamble, 1985, pp. 46.

- ↑ 1 2 Koester, 2020, p. 363.

- ↑ Koester, 2020, pp. 362—363.

- ↑ 1 2 Osborne, 2002, Canonicity.

- ↑ Beal, 2018, p. 54.

- ↑ Брюс М. Мецгер. Текстология Нового Завета. Москва, 1996. С. 30—35.

- ↑ Типикон. Архивная копия от 20 ноября 2008 на Wayback Machine, си́речь, изображе́ние церко́внаго после́дования во Иерусали́ме святы́я ла́вры преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Са́ввы

- ↑ В. П. Виноградов. Уставные чтения (проповедь книги). Сергиев Посад, 1914

- ↑ Barrett, 1995, pp. 135—138.

- ↑ Beal, 2018, pp. 52—54.

- ↑ Koester, 2020, p. 447.

Литература[править | править код]

Толкования и комментарии[править | править код]

- Ианнуарий (Ивлиев). «И увидел я новое небо и новую землю...». Апокалипсис. Богословско-экзегетический комментарий. — М.: ББИ, 2021. — 346 с. — ISBN 9785896473879.

- Mounce, Robert. The Book of Revelation. — Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 1997. — 439 с. — ISBN 9780802825377.

- Osborne, Grant R. Revelation. — Grand Rapids: Baker Academic, 2002. — 869 с. — ISBN 9781441200969.

Литература на английском языке[править | править код]

- Gamble, Harry. The New Testament canon: its making and meaning. — Philadelphia: Fortress Press, 1985. — 95 с. — ISBN 0800604709.

- Barrett, C. K. Jesus and the Word and other essays. — Allison Park: Pickwick Publications, 1995. — 276 с. — ISBN 1556350295.

- Court, John. The book of Revelation and the Johannine apocalyptic tradition. — Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000. — 181 с. — ISBN 978-0-567-42075-6.

- Burkett, Delbert Royce. An introduction to the New Testament and the origins of Christianity. — Cambridge: Cambridge University Press, 2002. — 600 с. — ISBN 9780521809559.

- Parker, D. C. An introduction to the New Testament manuscripts and their texts. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — 368 с. — ISBN 9780511414190.

- Ehrman, Bart D. The New Testament: a historical introduction to the early Christian writings. — 4th. — New York: Oxford University Press, 2008. — 529 с. — ISBN 9780195322590.

- Allen, Garrick. Manuscripts of the book of Revelation: new philology, paratexts, reception. — Oxford, 2020. — 230 с. — ISBN 9780191883323.

- Koester, Craig R. The Oxford handbook of the Book of Revelation. — New York: Oxford University Press, 2020. — 525 с. — ISBN 9780190655433.

- The Cambridge companion to the New Testament / Gray, Patrick. — Cambridge, 2021. — 431 с. — ISBN 9781108423588.

- Beal, Timothy. The Book of Revelation: a biography. — Princeton: Princeton University Press, 2018. — 265 с. — ISBN 9780691145839.

- A companion to the premodern Apocalypse / Bellitto, Christopher M.. — Leiden, 2016. — 448 с. — ISBN 9789004307667.

- O'Hear, Natasha; O'Hear, Anthony. Picturing the Apocalypse: the book of Revelation in the arts over two millennia. — New York, 2015. — 333 с. — ISBN 9780199689019.

- The early text of the New Testament / Hill, Charles E.; Kruger, Michael J.. — Oxford, 2012. — 483 с. — ISBN 9780199566365.

- Málik, Peter. Another Look at p.ifao ii 31 (𝔓98) // Novum Testamentum. — 2016. — Т. 58, вып. 2. — С. 204–217. — ISSN 0048-1009. — doi:10.1163/15685365-12341520.

- McEwan, Dorothea. Two illuminated manuscripts of Revelation of John // Aethiopica. — 2012. — Т. 12. — С. 199–201. — ISSN 1430-1938 2194-4024, 1430-1938. — doi:10.15460/aethiopica.12.1.103.

Литература на русском языке[править | править код]

- Небольсин А. С., Архим. Ианнуарий (Ивлиев), Никитина Т. Л., Грибов Ю. А., Качалова И. Я. Иоанна Богослова Откровение // Православная энциклопедия. — М., 2010. — Т. XXIV : «Иоанн Воин — Иоанна Богослова Откровение». — С. 705—745. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-044-8.

- Свенцицкая И. С. Апокрифические Евангелия: Исследования, тексты, комментарии. — М.: Присцельс, 1996. — 199 с. — ISBN 5865080571.

Ссылки[править | править код]

- Научное изучение Апокалипсиса Иоанна Богослова — проект исследовательской группы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

- Архиепископ Аверкий (Таушев). Апокалипсис или откровения святого Иоанна Богослова. СПб.: «Акация», 1998.

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА (Апокалипсис) — аудиоверсия Откровения Иоанна Богослова от портала Предание.ру — 2016.

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА (Апокалипсис) — аудиоверсия Откровения Иоанна Богослова от портала Предание.ру — 2016. Апокалипсис. Глава 1. Профессор Андрей Десницкий. Толкование Библии. Откровение Иоанна Богослова — толкование библеиста, д.ф.н. Андрея Десницкого на портале Экзегет.ру — 2020.

Апокалипсис. Глава 1. Профессор Андрей Десницкий. Толкование Библии. Откровение Иоанна Богослова — толкование библеиста, д.ф.н. Андрея Десницкого на портале Экзегет.ру — 2020.