Дарий III

| Дарий | |

|---|---|

| др.-перс. 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 Dārayavaʰuš / Дараявауш | |

Фрагмент мозаики «Битва при Иссе» | |

|

Царь империи Ахеменидов

|

|

| 336 год до н. э. — 330 год до н. э. | |

| Предшественник | Арсес |

| Преемник | Бесс |

|

|

|

| Рождение | 380 до н. э. |

| Смерть | 330 до н. э. |

| Род | Ахемениды |

| Имя при рождении | Арташаата (староперс. *Artašiyāta «Счастлив в Арте») |

| Отец | Арсам |

| Мать | Сисигамбис |

| Супруга | несколько жён, по имени известна только Статира |

| Дети | Ариобарзан, Статира, Дрипетида, Ох |

| Отношение к религии | зороастризм |

| Сражения | битва при Иссе, битва при Гавгамелах |

Да́рий III (др.-перс. 𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁 Dārayavaʰuš / Дараявауш, что означает «Добронравный»; др.-греч. Δαρεῖος Dareios; 380—330 годы до н. э.) — персидский царь из династии Ахеменидов, правивший в 336—330 годах до н. э.

Дарий происходил из боковой ветви царской династии Ахеменидов. При Артаксерксе III он отличился во время военной кампании против кадусиев, после чего был назначен сатрапом Армении. В 338 году до н. э. в ходе дворцового заговора был убит Артаксеркс III, через два года его преемник Арсес также стал жертвой заговорщиков. Новым царём был выбран Дарий III. В первые годы своего правления он подавил восстания в Вавилоне и Египте.

На момент воцарения Дария III cамым опасным врагом империи Ахеменидов была Македония. После убийства Филиппа II в 336 году до н. э., в организации которого официальная македонская пропаганда обвинила Дария III, новый молодой царь Александр не вызывал у персов особой тревоги. Первые два года своего правления Александр был занят подавлением восстаний в Греции против македонской гегемонии, в которых, возможно, также был персидский след.

В 334 году до н. э. Александр упрочив власть у себя на родине начал вторжение в державу Дария III. После поражения персидских сатрапов в битве при Гранике Дарий III начал собирать войско. О численности персидских воинов под командованием Дария III в античных источниках существуют противоречивые мнения, однако не вызывает сомнения их превосходство в численности по сравнению с македонянами. В 333 году до н. э. оба войска встретились на прибрежной равнине при Иссе. Особенностью сражения было то, что войска сражались лицом к контролируемым ими территориям. Такая особенность битвы связана с высоко оцениваемым современными историками манёвром Дария III. В случае победы македоняне не смогли бы бежать домой. Негативным для персов фактором стала узость прибрежной равнины, что не дало им возможности реализовать своё численное преимущество. Во время битвы Александр со своими гетайрами смог пробиться к колеснице Дария III. Персидский царь испугался и бежал, за чем последовало повальное бегство персов. Именно бегство Дария III стало причиной поражения, так как на других участках битвы ситуация для персов была в целом благоприятной.

К Александру в плен попала семья персидского царя. Дарий III предложил заключить мир в обмен на территориальные уступки и выплаты громадных сумм, на что получил отказ. Следующие два года, пока Александр осаждал Тир и Газу, а также завоёвывал Египет, Дарий III собирал новое войско. Он учёл опыт битвы при Иссе и подготовил равнину около Гавгамел, на которой поджидал Александра. В битве при Гавгамелах, которая вошла в историю военного искусства, правый фланг македонян находился напротив вражеского центра. При попытке окружения Александр совершил, на первый взгляд непонятный манёвр — смещение своего строя вправо, который привёл к разрыву персидского строя. Александр вовремя направил в эту брешь свои наиболее боеспособные части и достиг колесницы Дария III. Как и в битве при Иссе персидский царь бежал.

После поражения Дарий III отправился в Мидию, где надеялся собрать ещё одно войско и продолжить сопротивление. Вскоре в персидском лагере созрел заговор по свержению царя. По одной версии, сатрапы-заговорщики хотели выдать пленного царя Александру и сохранить свои владения. По другой, они считали Дария III неспособным организовать эффективное сопротивление македонянам. Когда Александр узнал о пленении Дария III он отправился в погоню. Во время отступления Барсаент и Сатибарзан закололи бывшего царя, чтобы тот не попал в плен к македонянам.

При описании биографии Дария III историки подчёркивают, что она основана на трудах греко-римских авторов, по причине отсутствия персидских источников. Образ Дария претерпел существенную трансформацию в произведениях иранского эпоса, в том числе «Шахнаме» Фирдоуси.

Имя

[править | править код]До вступления на престол Дарий носил имя Арташаата (староперс. *Artašiyāta «Счастлив в Арте»)[1]. Единственным историком, кто назвал Дария именем «Кодоманн», которое он носил до своего возвышения, был Марк Юниан Юстин[2]. Это могло быть его прозвищем или третьим именем. Этимология имени «Кодоманн» неясна[1]. Э. Бэдиан предположил, что имя имеет западносемитское происхождение, скорее всего, арамейское qdmwn («с востока, восточный»)[3]. Ношение двух имён (преимущественно вавилонские и арамейские) не было редкостью в Вавилонии, однако в правление Дария практика вышла из обихода. Бэдиан считал, что арамейское имя при рождении Кодоманн с возвеличиванием было заменено на Арташаата[3]. Сев на ахеменидский трон в 336 году до н. э., правитель взял имя «Дарий» (староперс. Daraya-vahauš «тот, кто твёрдо придерживается добра»)[1].

Биография

[править | править код]Восшествие на престол

[править | править код]Дарий родился в семье персидского аристократа из царского рода Ахеменидов Арсама и Сисигамбис около 380 года до н. э. Прадедом Дария был Дарий II. Тот факт, что он принадлежал к боковой ветви царского рода античные историки использовали в уничижительном контексте. Плутарх называл его рабом и царским гонцом, который в молодости добывал пурпур из улиток[4]; Клавдий Элиан — рабом[5]; Страбон вообще утверждал, что Дарий не происходил из царского рода[6][7]. В 359 году до н. э. Артаксеркс III при воцарении уничтожил около 80 своих родственников Ахеменидов, которые могли претендовать на власть и, соответственно, представляли угрозу для нового царя. Дарий III пережил резню, однако обстоятельства благодаря которым ему удалось выжить неизвестны. Э. Бэдиан предположил, что на момент восшествия на престол Артаксеркса III юный Дарий был настолько неизвестным представителем царской династии, что избежал внимания убийц. Возможно даже Дарий и не был представителем царствующей династии, а его принадлежность к Ахеменидам была «создана» уже после воцарения став официальной версией[1][8].

О жизни Дария до восшествия на престол известно немногое. Во время военной кампании Артаксеркса III против кадусиев Дарий принял вызов одного из воинов. В единоборстве он победил, чем не только снискал себе славу храбреца, но и, согласно Юстину, обеспечил персам победу. После этого Артаксеркс III[9][10][7], который впервые узнал о его существовании[11], назначил Дария сатрапом Армении[9][10][7]. Э. Бэдиан трактует фрагмент Плутарха, в котором Дарий III назван «царским гонцом», как указание на его важную должность при персидском дворе — руководителя почтовой службы[12][1].

Согласно античным историкам, в 338 году до н. э. царедворец и хилиарх Багой подговорил придворного врача отравить Артаксеркса III и способствовал воцарению его младшего сына Арсеса, который едва достиг совершеннолетия[13][14]. Также Багой убил и других сыновей Артаксеркса III[13]. Однако Арсес не захотел стать игрушкой в руках Багоя и попытался вести самостоятельную политику, за что также был убит в 336 году до н. э.[13][6]. Новым царём был выбран Дарий. Существует две версии относительно роли Багоя в убийстве Арсеса и воцарении Дария III. Согласно первой, Багой был организатором заговора, а Дарий III — его ставленником. Также не исключено, что Багой был лишь техническим исполнителем убийства молодого царя, которое состоялось при согласии персидской аристократии для воцарения Дария III[15].

Когда между Багоем и Дарием III возник конфликт, царедворец решил также устранить и нового царя испытанным способом. Но, по словам Диодора Сицилийского, «план стал известен. Царь вызвал Багоя и преподнёс ему его собственную чашу, вынудив принять снадобье»[16][17][18]. Возможно, в этой античной легенде нашло отображение устранение приспешника нового царя и участника заговора по его воцарению, так как дружба с ним показалась Дарию III обременительной[19]. Следующим хилиархом при дворе Дария III стал Набарзан[20][21].

Первые годы правления. Вторжение Александра Македонского

[править | править код]На момент воцарения Дария III одним из наиболее могущественных врагов империи Ахеменидов была Македония. В 336 году до н. э. македонский царь Филипп II отправил в Азию экспедиционный корпус под командованием Пармениона, Аттала и Аминты. Однако вскоре Филипп II был убит. Официальная македонская пропаганда обвинила в организации заговора персов, по прямому приказу Дария III. Многих македонских аристократов, в том числе и Аттала, казнили, а Пармениона отозвали в Македонию. Версия об организации убийства Филиппа II по приказу Дария III по мнению современных историков малоубедительна и не соответствует действительности. Новый командующий македонскими войсками в Азии Калас потерпел поражение от персидских войск под командованием Мемнона Родосского и был вынужден оставить Кизик. На территории Азии Калас смог удержать под контролем македонян лишь Ретейон[англ.] и Абидос. На этом фоне македоняне, которых возглавил юный царь Александр, не вызывали у Дария III особой тревоги. В отличие от персов Александр активно готовился к предстоящей войне[22][23][24][25][26][27]. По мнению Ф. Шахермайра, персидский след присутствовал в последующих в Греции восстаниях против македонской гегемонии, подавление которых заняло два года. Дарий III стратегически преследовал две цели относительно Македонии: изгнать македонян из Малой Азии и склонить на свою сторону греков[28].

В то время как Александр восстанавливал пошатнувшееся после смерти своего отца Филиппа II македонское влияние в Греции, Дарий III был занят подавлением восстаний в Египте, которое возглавил Хабабаш[29], и Вавилоне[1]. В это время в Малой Азии продолжались локальные военные действия между македонянами и персами. Хоть действия Каласа в 336—334 годах до н. э. и нельзя назвать особо успешными, он смог создать плацдарм для высадки основных сил под командованием Александра[30][31]. Александр пересекал Геллеспонт с 32 тысячами пехоты и 5 тысячами конницы. Если учесть, что к войску македонского царя присоединился азиатский контингент в области Абидоса, то его общая численность могла достигать 50 тысяч[32]. Официальными поводами к войне, которые Александр указал в письме к Дарию III, были организация заговора по убийству его отца Филиппа II, а также вмешательство во внутренние дела Македонии и подстрекательство греков к восстанию против македонской гегемонии[33].

У персов на момент начала вторжения македонян отсутствовало общее командование. На спешно собранном военном совете присутствовали как сатрапы — Киликии Арсам, Ионии и Лидии Спифридат, Геллеспонтской Фригии Арсит, так и военачальники — Мемнон, Реомифр, Петин и Нифат. Согласно античным источникам, военачальник Мемнон предложил не вступать в бой, а «отступать, вытаптывать подножный корм конницей, жечь урожай и не щадить даже своих городов». По его мнению, Александр со своим войском не смог бы долго находиться в стране, в которой не найдёт провианта[34][35][36][37]. По мнению современных историков, предложенная Мемноном стратегия была наиболее эффективной в тех условиях. В момент высадки Александра в Азии войско македонян обладало провиантом всего на десять дней. Новый урожай ещё не созрел, и, в случае уничтожения запасов провизии в городах, войско Александра оказалось бы в крайне плачевном состоянии. Подвоз провианта из Македонии с учётом господства персидского флота на море был также весьма затруднительным[38]. Персидские военачальники отвергли предложенный Мемноном план. В последующей битве при Гранике они потерпели сокрушительное поражение. Первая победа Александра Македонского над персами обеспечила ему создание плацдарма в Азии для дальнейшего наступления. Сколь бы знаменательной ни была победа, она не обеспечивала беспрепятственного завоевания всей Малой Азии. Армии сатрапов под Граником не были основными силами империи Ахеменидов, соответственно их поражение не было фатальным для Дария III[39].

После поражения Дарий III всё же смог оценить стратегические замыслы Мемнона и в 334 году до н. э. назначил его главнокомандующим всех персидских войск[40][41][42][43]. Также, по одной из версий, он попытался поддержать заговор в македонском войске. Дарий III отправил к одному из военачальников Александру Линкестийцу доверенного гонца Сисина с предложением организовать убийство царя. Взамен Дарий III обещал ему поддержку персов в занятии престола и тысячу талантов в придачу[44][45][46][47][48].

Став главнокомандующим, Мемнон сделал ставку на борьбу с Александром в его тылу. С остатками уцелевших войск Мемнон бежал в сторону Милета. Осада города македонянами была недолгой. После взятия Милета Мемнон со своими наёмниками стал укреплять Галикарнас. Также он занялся усилением флота персов в Эгейском море для дальнейших военных действий в Греции[49][50][51]. Осада Галикарнаса для Александра оказалась сложной задачей[52]. Город был хорошо укреплён задолго до вторжения Александра, источники упоминают и других персидских военачальников, но все успехи при обороне города приписывают Мемнону[53].

Хоть персидский военачальник и не смог удержать города в Малой Азии, он начал проводить наступательные действия в Эгейском море. Мемнон смог захватить Хиос и несколько мелких городов на Лесбосе, разбить митиленский флот[54][55] и начать осаду Митилены. На этом фоне в Греции активизировались антимакедонские силы, готовые присоединиться к войскам Мемнона, как только тот покажется у европейского побережья[56]. Афины и Спарта даже отправили к нему послов[57].

Во время осады Митилены Мемнон заболел и умер. После его смерти среди персов возникли разногласия относительно дальнейших действий. Афинский военачальник на службе Дария III Харидем выступил за продолжение реализации плана Мемнона по ведению военных действий. В ходе препирательств Харидем допустил несколько смелых заявлений, за что был казнён. Смерть Мемнона стала тяжёлой потерей для персов. Хоть Дарий III сразу и не отказался от ведения военных действий в Эгейском море, преемники Мемнона Фарнабаз и Автофрадат оказались не способными выполнить возложенные на них задачи[58][59]. Несмотря на ряд тактических побед, стратегически их действия были провальными. Автофрадат с Фарнабазом не смогли отрезать Македонию от Азии, перекрыв проливы, что существенно бы ухудшило состояние войска Александра в Азии. Флот, который они выделили для блокады проливов под командованием Аристомена, был разбит Гегелохом. Также персидский флот не смог помешать захвату македонянами прибрежных крупных городов Малой Азии. Автофрадат даже не смог перекрыть контролируемый македонянами морской путь из Чёрного моря в Афины[60].

Потеря Малой Азии. Битва при Иссе

[править | править код]

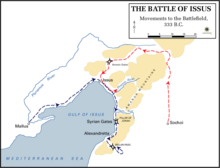

Пока Дарий III собирал большую армию, Александр укреплял свой тыл, не рискуя идти во внутренние территории империи Ахеменидов с непокорёнными городами за спиной. К 333 году до н. э. Дарий III собрал войско и направился в Малую Азию, чтобы дать решающее сражение македонянам. Александр, который находился в Малле[англ.], узнал, что войско Дария III расположилось в Сохах в нескольких днях пути[61][62]. Через Бейланский проход в Аманских горах македоняне вошли в северную Сирию, однако персов там не обнаружили, так как в это время Дарий III направил своё войско через Аманские ворота[англ.] в тыл Александру[63]. В данном случае Дарий III проявил себя неплохим стратегом. Он смог перерезать пути между основным войском Александра и Македонией, что в условиях приближающейся зимы могло иметь далеко идущие последствия[64]. Александр, напротив, допустил ошибку не предугадав возможности выбора войском противника другого маршрута, который отрезал его от тыловых баз. Стратегическое решение Дария III было успешным, однако он не успел совершить манёвр на марше македонян, что могло бы привести к разделению их войска на две части[65]. Вследствие манёвра Дария III положение Александра стало угрожающим — в случае поражения у него не было пути для отступления. Дарий III, напротив, мог вернуться тем же путём, которым достиг Исса[66].

Согласно античной традиции, македонский перебежчик Аминта советовал Дарию III ожидать Александра на равнинах к западу от Киликии, чтобы использовать на открытом пространстве преимущество численного превосходства персидской армии. Однако Дарий не прислушался к доводам Аминты. Плутарх передаёт историю о том как Дарий III на предостережения Аминты сказал, что боится как бы Александр от него не ускользнул и не избежал сражения. На это Аминта ответил, что такого не случится и Александр уже спешит, чтобы сразиться с персами[67][68][69][70][71].

Персы захватили Исс, где убили больных и раненых македонян[72]. После этого они заняли правый, он же северный, крутой берег реки Пинар. Новости о манёврах Дария III показались Александру невероятными и он отправил на разведку корабль, который подтвердил, что Исс заняли персы[73]. Александр был вынужден развернуть армию и возвращаться назад[64]. В историографии существуют разные мнения о месторасположении реки Пинар, где в начале ноября 333 года до н. э. сошлись обе армии. По наиболее распространённой версии Пинар соответствует современной реке Паяс[74][64].

Источники приводят различную численность персидского войска. Арриан и Плутарх писали о 600 тысячах воинов[75][76], Диодор Сицилийский — 400 тысяч воинов и 10 тысяч всадников[77], Юстин — 400 тысяч воинов и 100 тысяч всадников[78]. Меньшее количество даёт сложение перечисленных Квинтом Курцием Руфом отрядов в войске Дария III — 220 тысяч азиатских воинов, 30 тысяч греческих наёмников и 62200 всадников[79]. Полибий со ссылкой на Каллисфена писал, что у Дария III было 30 тысяч всадников[80][81]. Современные историки относятся скептически к оценкам численности персидского войска античными авторами. Р. В. Светлов считал, что оно насчитывало 60—80 тысяч воинов[82].

Численность персидского войска в античных источниках явно завышена. Точное их количество неизвестно. Не вызывает сомнения, что они были набраны в центральной «иранской» части империи Ахеменидов. Дарий III не успел мобилизовать народы восточной части своей громадной державы, поэтому при Иссе сражались преимущественно персы, мидяне, армяне, гирканцы, тапуры и дербики[83][81]. Также свой контингент очевидно привёл персидский сатрап Египта Савак, хотя античные историки не упоминают об участии египтян в битве[84].

Александр атаковал правым флангом строй персов. Лишь только всадники столкнулись, персидская конница ретировалась, тем самым оставив пехоту центра без фланговой защиты. Продолжая развивать первоначальный успех, Александр направил удар на центр второй линии, где расположился Дарий III. Видя замысел македонян, брат Дария III Оксафр попытался контратаковать, но потерпел неудачу. Александр со своими гетайрами смог прорваться к Дарию III. О напряжённости боя свидетельствует ранение обоих царей[85]. Харес Митиленский даже передаёт легенду о личном сражении между Дарием III и Александром[86]. На глазах Дария III гибли его сподвижники и родственники, не в силах остановить поступательный порыв Александра с гетайрами, направленный к персоне царя. Как писал Курций Руф, «вокруг колесницы Дария лежали его самые славные полководцы, почетно погибшие на глазах своего царя, все они лежали ничком, так как пали, сражаясь и получив раны в грудь. Среди них узнали Атизия, Реомитра и правителя Египта Сабака»[87]. Арриан при перечислении видных персов, которые погибли в сражении, дополняет этот список именами Арсама и Бубака[88]. В какой-то момент персы дрогнули и побежали. Арриан утверждал, что одним из первых пустился в бегство сам царь, а за ним последовали и остальные воины центра[89]. Именно бегство монарха и стало решающим для исхода сражения. Александр не стал преследовать Дария III, так как события на других участках битвы развивались не в лучшем для македонян направлении[90].

По мнению Ф. Шахермайра, исход битвы при Иссе решило не войско, а личные качества военачальников[91]. Именно блестящая атака Александра стала главным фактором победы. Дарий III бежал в то время, как его войско одерживало победу в центре и на прибрежном фланге, что вызвало панику среди его войска[92]. Историки по разному оценивают поведение Дария III. И. Г. Дройзен считал, что персидский царь, вместо того чтобы сражаться в первых рядах, искал спасение в бегстве[93]. Г. Роулинсон, напротив, назвал поведение Дария III разумным, а мнения о его трусости — «злобным толкованием» решения покинуть поле сражения, чтобы восстановить войско и продолжить борьбу после поражения[94]. Ещё античные историки отмечали, что большая часть войска персов не участвовала в битве, а Александр смог нивелировать численное преимущество противника. Квинт Курций Руф писал: «Дарий же, повелитель такой огромной армии, из-за тесноты поля боя свёл её к той самой малочисленности, за какую презирал врага»[95].

Александр после победы при Иссе захватил громадные богатства Дария III. В персидском лагере нашли 3 тысячи талантов. Ещё 2600 талантов и 500 фунтов драгоценных изделий Парменион вскоре захватил в Дамаске[96][97].

Военные действия в Сирии и Финикии. Потеря Сирии и Египта

[править | править код]Дарий III бежал вглубь Персидской державы, где стал собирать новое войско, а Александр двинулся в Финикию, чтобы обезопасить свой тыл от персидского флота. Финикийские города Библ, Сидон и Арвад покорились Александру[98]. Неудачными оказались переговоры с тирийцами. Островной город выдержал семи-восьмимесячную осаду[99]. Отчаянное сопротивление защитников Тира было связано не с их верностью персам и Дарию III, а с желанием получить независимость. Империя Ахеменидов оставляла подвластным народам автономию относительно их традиций и обычаев. Признание власти Александра предполагало также принятие греческой культуры, отход от вековых традиций устройства городской жизни[100]. Согласно Арриану, во время осады Тира к Александру прибыли послы от Дария III с предложением заключить мир. Персидский царь предлагал Александру взять в жёны одну из своих дочерей, Статиру, а также земли «от Геллеспонта до Галиса», то есть западную половину Малой Азии. На военном совете Парменион посоветовал принять эти условия, начав со слов «Будь я Александром…», но царь оборвал его со словами: «Я тоже принял бы эти условия, будь я Парменионом!»[101] В то время пока македонское войско находилось под Тиром персы попытались воспользоваться возникшими у Александра затруднениями и даже начали контрнаступление в Малой Азии, рассчитывая отрезать основное войско македонян от Греции и тем самым поставить их в крайне сложное положение. Однако энергичные действия Антигона, который не дал персам собрать свои силы в единое войско и одержал три победы над их разрозненными отрядами, привели к провалу первоначального плана персов[99].

За осадой Тира последовала двухмесячная осада Газы. В отличие от Тира, сопротивление Газы в первую очередь связано с личностью сохранившего верность Дарию III Батиса, который смог организовать сопротивление всему македонскому войску[102]. После взятия города путь в Египет был открыт и македоняне через семь дней вступили в Пелузий, город на Ниле[103][104].

В ноябре 332 года до н. э. Александр вступил в Нильскую долину. Сатрап Египта Савак пал в битве при Иссе, новый наместник Мазак, в распоряжении которого не было значительного войска, без сопротивления сдал страну. Дарий III использовал 2-летнюю передышку, когда Александра осаждал Тир и Газу, а также завоёвывал Египет, для набора нового войска. В отличие от ситуации перед битвой при Иссе, персы были отрезаны от Средиземного моря и уже не могли беспрепятственно набирать в своё войско греческих наёмников. В связи с этим были мобилизованы народы из восточных и центральных частей империи Ахеменидов, так называемых «Верхних сатрапий». Войско Дария III также пополнили скифы из Центральной Азии и инды, которые привели 15 боевых слонов. Создание нового войска включало не только набор новых воинов из подвластных народов, но и модернизацию вооружения. У пеших воинов появились новые типы копий и мечей, всадников — щиты, также в персидском войске появились серпоносные колесницы[105].

В 331 году до н. э. Александр после завоевания Египта повёл армию в центр империи Ахеменидов. Дарий III, согласно Арриану, поручил сатрапу Мазею не допустить переправки македонян через Евфрат и выделил ему для этой цели три тысячи всадников и войско, в котором также находилось две тысячи греческих наёмников. Персы некоторое время не давали возможности врагу построить мост через реку возле Фапсака, однако после того как Мазей решил бежать к основному войску, македоняне спокойно пересекли реку[106]. В изложении Диодора Сицилийского, Мазей решил, что Александр Македонский не сможет пересечь реку и поэтому не озаботился должной охраной берега. Македоняне нашли брод, через который перешли на другую сторону. Вместо патрулирования реки Мазей приказал своим войскам опустошать близлежащую область, чтобы «враг не смог пройти из-за отсутствия пищи». В отличие от информации из трудов Арриана, согласно Диодору, Мазею было поручено охранять берег Тигра, а не Евфрата[107]. Квинт Курций Руф писал, что Дарий приказал Сатропату с тысячей всадников и Мазею с шестью тысячами воинов воспрепятствовать переходу Александра через Евфрат и Тигр и одновременно опустошить те земли, которые могут занять македоняне. Согласно античному историку, Мазей не решился вступить в бой во время переправы македонян через Евфрат. Также, Курций Руф отмечал, что Мазей сделал область между Евфратом и Тигром опустошённой и безлюдной[108]. По мнению В. Хеккеля, Мазей не обладал необходимым количеством войск, чтобы предотвратить переправку македонян[109]. Я. Стронк считал, что противоречия в античных источниках обусловлены тем, что Мазею было поручено предотвратить переход Александра через обе реки (Тигр и Евфрат), а не одну[110].

По мнению Й. Лендеринга[англ.], первоначальный план Александра мог включать марш по руслу Евфрата на юг к Вавилону. Однако опустошение Месопотамии персами по приказу Дария III с последующей длительной осадой громадного города было бы крайне рискованной задачей. Поэтому Александр был вынужден идти со своим войском дальше на восток к тому месту, где Дарий III намеревался дать македонянам решающее сражение. По версии историка, ситуация развивалась согласно плану персидского царя. Дарий III мог специально не чинить особых препятствий македонянам при переправке через водные преграды Евфрата и Тигра, чтобы после победы не допустить их отступления[111].

Незадолго до сражения, в ночь с 20 на 21 сентября, произошло лунное затмение. Согласно Арриану и «Вавилонским астрономическим дневникам[англ.]», как греки, так и персы восприняли это в качестве знака скорой победы Александра[112][111]. Последнее предложение Дария III заключить мир ценой территориальных уступок, возможно, было связано с деморализацией войска от неблагоприятных предзнаменований[111].

Битва при Гавгамелах

[править | править код]

Дарий III был уверен, что поражение при Иссе стало следствием недостатка места на поле боя, что не дало ему возможности использовать численное преимущество. Чтобы не повторить ошибки он занял широкую равнину, на которой, согласно античной традиции, удалил все естественные препятствия включая терновые кусты и мелкие холмики, после чего стал дожидаться подхода войска Александра[113][114]. Согласно Арриану, место сражения располагалось возле реки Бумела в 500—600 стадиях (около 90—100 км) от Арбел[115]. Точное расположение Гавгамел и места битвы не установлено. Различные историки приводят свои версии его месторасположения. Авторы «Британники» считали, что Гавгамелы находились северо-восточнее Ниневии, неподалёку от Мосула[116]. А. С. Шофман также соглашается с тем, что наиболее вероятным местом битвы была равнина около Ниневии. Историк отмечал, что расстояние между Ниневией и Арбелой составляло 48 км, что не соответствует данным античных источников о 500—600 стадиях от Гавгамел до Арбелы[117].

Когда македоняне приблизились к войску Дария III, Александр собрал военный совет. Большинство его участников предлагали немедленно атаковать, однако Александр принял мнение наиболее опытного военачальника в македонском войске Пармениона о необходимости осмотреть поле боя и изучить вражеские позиции[118]. Согласно Арриану, через некоторое время в палатку царя пришёл Парменион с предложением атаковать ночью. По его мнению, это внесёт сумятицу в стан персов, которые не ожидают ночной атаки. Александр отверг данную идею на основании моральных соображений, «что стыдно … красть победу: ему надлежит победить в открытую, без хитростей». Античный историк отмечал, что в данном случае македонский царь принял верное решение. Ночью могло произойти много неожиданностей. В условиях, когда враг лучше ориентировался в местности, ночная атака македонян дала бы персам дополнительные преимущества[119]. Квинт Курций Руф привёл ещё один аргумент об ошибочности нападения ночью. Персы были готовы к такому развитию событий и несли стражу, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох. Дарий III даже распорядился не распрягать лошадей и быть при оружии[120]. П. Бриан и В. Хеккель[англ.] считали историю о несостоявшейся ночной атаке выдумкой античных авторов. А. А. Клейменов, напротив, отметил сходное описание события в трёх источниках, на основании чего сделал вывод о том, что такое предложение рассматривалось перед сражением македонянами[121]. Историк подчёркивал, что тактика ведения ночного боя была хорошо знакома македонянам. Однако, в условиях численного превосходства персов, ночная атака была чрезмерно опасной. Она могла бы обернуться хаосом вследствие невозможности координации между отрядами македонян. Также было утрачено одно из основных преимуществ атаки ночью — фактор неожиданности. Персы ожидали такого развития событий и находились в полной боевой готовности. Однако сам факт ожидания сражения ночью со стороны персов сыграл на руку македонянам. Бессонная ночь и пребывание в состоянии напряжения перед решающим сражением снизило их боеспособность[122][123].

Античные источники приводят различные оценки численности персидского войска. Современные историки считают античные оценки численности персидского войска завышенными[к 1], однако они не ставят под сомнение их кратное превосходство по численности. В свою очередь преимуществом македонян были качество их вооружения, выучка, а также больший опыт военачальников[125].

Александр вначале не стал нападать на персов, а развернув свой строй стал смещать его вправо параллельно персам. Смысл данного тактического манёвра до сих пор остаётся неясным[126]. Полиэн и Квинт Курций Руф писали, что Дарий III усеял поле заграждениями триболами в той части поля битвы, где предполагал атаку конницы гетайров. Александр узнал об этом от перебежчика Биона до начала сражения и приказал своим войскам избегать данной местности[127][128][129]. Ещё по одной версии, он опасался, что персы окружат его правый фланг[126].

Дарий III приказал начать атаку серпоносными колесницами и одновременно отправил свою конницу южного фланга обойти фланг Александра. Атака колесниц провалилась. Часть лошадей обезумела от крика и шума, поднятого фалангитами, повернула назад и нанесла урон собственному войску. Другая часть лошадей и возниц была перебита лёгкой пехотой македонян на подходе к основному строю[130][131]. Тех же лошадей, которые сумели ворваться в ряды фаланги, солдаты поражали длинными копьями в бока, либо расступались и пропускали в тыл, где их затем изловили. Лишь немногим колесницам удалось посеять смерть в рядах македонян, когда, по образному описанию Диодора, «серпы нередко резали по шеям, посылая головы скакать по земле с ещё открытыми глазами»[126]. Одновременно, Александр направил наперерез отрядам скифской и бактрийской конницы, которые совершали обходной манёвр, 400 всадников под командованием Менида. Однако этот отряд, вследствие несопоставимости сил, был вынужден отступить. Тогда Александр направил ему на помощь отряды продромов Ареты, затем пеонов Аристона, а после и пеших наёмников, которые ценой больших потерь сумели остановить персов и расстроить их ряды[132][133][134].

Одно остается для нас в этой битве неясно: какую цель преследовал Александр, сдвигая свои боевые порядки вправо. Если полагать, что он хотел добиться таким способом временного разрыва вражеского фронта, то мы сталкиваемся здесь с таким поразительным умением предвидеть действия противника, подобного которому не найти во всей мировой военной истории.

Во время совершаемых манёвров по переброске отрядов на южный фланг в строю персов образовался разрыв фронта. Он, вероятно, был бы вскоре заполнен, но Александр вовремя отметил благоприятный момент для атаки. Гетайры, гипасписты, а за ними и фалангиты немедленно бросились в прорыв, который «превратился как бы в зияющую рану, в которую с ужасающей быстротой вгрызалось яростное оружие македонцев, проникая в самый центр — к Дарию». Манёвр не был безопасным. Эскадроны Бесса пытались напасть на ударную группировку сзади, чему препятствовали воины второй линии. Таким образом, македонское войско превратилось в разрозненные отряды[136]. Однако персы не выдержали натиска. Дарий бежал, а за ним последовали и другие воины южного фланга[137]. Александр сначала преследовал убегающего Дария III, но известия о проблемах македонян на другом фланге вынудили его вернуться на поле боя[138].

После поражения Дарий III бежал на северо-восток в столицу Мидии Экбатану, где надеялся собрать новое войско для войны с македонянами[139][140]. Александр не стал преследовать персидского царя и направился на юг к Вавилону, граждане которого без боя открыли ворота и признали власть македонян[109]. О степени катастрофы, которую для персов представляло поражение в битве при Гавгамелах свидетельствует фрагмент Страбона, согласно которому после занятия Вавилона, Персеполя и Суз македоняне захватили сокровищ на 180 тысяч талантов, в то время как Дарий III смог унести в Мидию всего 8 тысяч талантов[141][142].

Заговор и свержение

[править | править код]Дарий III провёл зиму 331/330 года до н. э. в Мидии где надеялся собрать новое войско. Согласно Диодору Сицилийскому, под знамёна Дария III вновь стали 30 тысяч воинов. Также персы надеялись на поражение наместника Македонии Антипатра в войне со спартанским царём Агисом III, которое заставит Александра вернуться к себе домой. Дарий III предполагал, что после ограбления персидских сокровищ, захвата самых богатых городов и земель империи Ахеменидов Александр утратит желание продолжать поход в слаборазвитые горные провинции. Это, по мнению персидского царя, давало шанс заключить мир статус-кво. Однако с наступлением весны все надежды Дария III рухнули. Народы Верхних сатрапий после битвы при Гавгамелах не горели желанием вновь воевать за царя. Спартанцы проиграли, а Александр со своим войском отправился в Мидию. Вначале Дарий III выступил с имеющимися силами навстречу македонянам, однако затем, оценив низкую боеспособность своего войска, повернул вспять и бежал на северо-восток. После этого Александр без сопротивления занял Экбатану[143][144][145][146].

На этом фоне среди персидских сатрапов стал зреть заговор. Его основными действующими лицами были хилиарх Набарзан и сатрап Бактрии[фр.] Бесс. По мнению И. Г. Дройзена, они хотели выдать пленника Александру Македонскому, заключить мир и, тем самым, сохранить за собой власть в подконтрольных провинциях[147]. Г. Берве, напротив, считал заговорщиков лицами, которые хотели организовать энергичное сопротивление вторжению македонян. По мнению историка, свержение и последующее убийство Дария III стало следствием того, что эта группа персов разуверилась в своём царе, считала его неспособным сохранить государство[148]. Э. Бэдиан высказал предположение, что Дарий III был готов сдаться и признать власть Александра, с чем были категорически несогласны его приближённые, которые и организовали свержение царя[1].

Квинт Курций Руф писал, что Набарзан на военном совете, до свержения, убеждал Дария III самому передать власть Бессу, что вызвало гнев царя. Дарий III даже хотел заколоть Набарзана и его спасло лишь вмешательство окружавших царя военачальников[149][150][151]. Возможно, по мнению А. С. Шофмана, в этом эпизоде нашло отображение предложение заговорщиков Дарию III мирно отречься от престола и передать бразды правления Бессу, с которым персидские военачальники связывали надежды на отражение македонского вторжения[152]. Историк считал, что свержение Дария III проходило в несколько этапов. После отказа Дария III передать власть Бесс и Набарзан не рискнули открыто схватить царя. Бесс и Набарзан были вынуждены просить прощения у Дария III[153][154][155]. Согласно одной из легенд, командир греческих наёмников Патрон пытался предупредить Дария III о заговоре. Он подчёркивал, что его сослуживцы потеряли Грецию и единственной их надеждой является успех Дария III. Речь Патрона стала известна Бессу, что заставило его ускорить свои действия[156][147][157].

Вскоре заговорщики захватили царя, распустили слух о его самоубийстве, поместили в телегу и отправились в Бактрию. Однако они не смогли сохранить в тайне новость о реальном положении дел. К Александру из персидского лагеря перебежали Антибел и Багистан, которые сообщили ему о перевороте, а также о том, что Дарий III жив. После этого македонский царь взял наиболее быстрые отряды и пустился в погоню[153][154][155]. Кошеленко и Гаибов отмечают, что при перечислении заговорщиков Квинт Курций Руф ставит Набарзана на первое место, тем самым предполагая его ведущую роль в убийстве Дария III[158].

Смерть

[править | править код]

В источниках приведено несколько противоречивых версий о смерти Дария III в июле 330 года до н. э. близ Гекатомпила[159][160][161]. Ещё Диодор Сицилийский подчёркивал существование различных историй о последних минутах персидского царя: «Он только что скончался, как явился Александр, преследовавший его с конницей. Застав Дария мёртвым, он почтил его царским погребением. Некоторые пишут, что он застал его ещё в живых и сокрушался над его бедствиями. Дарий просил его наказать убийцу; Александр обещал это сделать»[162]. Арриан утверждал, что когда македоняне настигали заговорщиков, Сатибарзан с Барсаентом нанесли Дарию III множество ран и, бросив смертельно раненого царя, бежали с шестьюстами всадников. Вскоре Дарий III умер до того, как его тело обнаружил Александр[163]. В изложении Плутарха, Юстина и Квинта Курция Руфа умирающего Дария III нашёл македонский воин Полистрат. По просьбе царя он принёс ему холодной воды из близлежащего источника. После того как Дарий III утолил жажду он взял руку Полистрата со словами: «То, что я не могу воздать благодарность за оказанное мне благодеяние, — вершина моего несчастья, но Александр вознаградит тебя, а Александра вознаградят боги за ту доброту, которую он проявил к моей матери, моей жене и моим детям. Передай ему мое рукопожатие»[164][165][166][167][168]. Современные историки считают эпизод с Полистратом, который приносит воду умирающему Дарию III, выдуманным. Однако они не исключают, что македонский воин, который первым обнаружил тело убитого заговорщиками Дария III носил имя Полистрата[166][167][168].

Греко-римские авторы стремились обосновать добровольную передачу власти от Дария III Александру. Полистрат стал посредником между двумя царями, через которого Дарий III передаёт Александру власть над своим царством: «он может отблагодарить только тем, что одно доступно умирающему, — молить все небесные и подземные силы и богов, покровителей царств, чтобы ему, победителю всех земель, досталась вся власть»[169]. Подобная идея находит отображение у Плутарха при описании событий до битвы при Гавгамелах: «если так случилось, что … мы увидим конец величия Персидской империи, то никто, кроме Александра, не достоин сесть на трон Кира»[170]. Важным элементом истории является передача царского рукопожатия, что у персов являлось выражением царской воли[171].

Легенда о встрече двух царей упомянута лишь у Диодора, однако она нашла отображение в более поздней как европейской, так и арабо-персидской средневековой литературе[172]. В «Романе об Александре» македонский царь готов вернуть Дарию III его царство и отомстить заговорщикам, в то время как умирающий персидский царь просит позаботиться о семье и взять в жёны свою дочь (sic!) Роксану[173].

В произведениях иранского эпоса заговорщики, в «Шахнаме» Фирдоуси и «Дарабнаме[англ.]» Абу-Тахир Тарсуси[англ.] они названы Джанусипаром и Махьяром, ранят Дария III в самый разгар решающего сражения с Александром[174]. После того как Александр находит умирающего Дария III он оплакивает своего брата (в иранском эпосе Искандер-Александр и Дарий-Дара являются братьями). Дарий III, как и в «Романе об Александре» рассказывает о превратностях судьбы и просит «брата» взять в жёны его дочь Роксану. Другим отличием иранского эпоса от европейского «Романа об Александре» является мотив покушения на Дару по приказу Искандера-Александра. Поэтому в повествование внесены оправдания Искандера-Александра за такой поступок. Лишь у Фирдоуси Искандеру не за что оправдываться, так как заговорщики нанесли своему царю смертельные ранения не по приказу завоевателя, а в надежде заслужить его благосклонность[175].

Согласно древнеегипетской традиции, зафиксированной у Манефона, Дария III убил лично Александр. В данном случае автор приписывал обожествлённому Александру подвиг устранения последнего представителя династии царей персидских поработителей[174].

Юстин писал, что одной из просьб Дария III перед смертью к Александру были «не пышные, а лишь подобающие ему похороны»[176]. Плутарх писал, что Александр не только выполнил последнюю волю врага, но и не пожалел на похороны денег[177]. Факт пышных похорон подтверждает Диодор Сицилийский[178], а Арриан дополняет информацию о погребении деталями: «Александр отослал тело Дария в Персию, распорядившись похоронить его в царской усыпальнице, где были похоронены и другие персидские цари»[179]. П. Бриан ставит сам факт похорон под сомнение. Он подчёркивает, что в источниках отсутствует описание траурной церемонии. Также отсутствуют археологические свидетельства захоронения последнего персидского царя. Даже если церемония и состоялась, то Александр на ней не присутствовал, так как был занят погоней за Бессом. Возможно, в античных источниках нашли отображение намерение или даже приказ Александра, за исполнением которого никто не проследил[180]. В отличие от исторических античных источников, в произведениях арабо-персидского эпоса Искандер присутствовал на похоронах своего бывшего врага[181].

Семья

[править | править код]

У Дария III было несколько жён. От представительницы рода Фарнакидов, сестры Фарнака, у Дария III не позднее 350 года до н. э. родился сын Ариобарзан. В 334 году до н. э. после битвы при Гранике он начал сепаратные переговоры с Александром и даже предлагал выдать ему отца. Заговор был вовремя раскрыт, а Ариобарзан казнён[182][183][184][185]. Также Арриан упоминал зятя Дария III Митридата[186][187], а Диодор Сицилийский — Спифридата[188], который погиб в битве при Гранике. Современные историки в этом вопросе отдают предпочтение Арриану. Возможно, Митридат был женат на дочери Дария III от первой жены из рода Фарнакидов[189][190][191].

Немногим позднее 350 года до н. э. Дарий III женился на сестре Статире[192][193][194][195][196]. Практика близкородственных браков была типичной для представителей династии Ахеменидов[197]. Остаётся неясным, была ли Статира полной сестрой своего супруга — дочерью Арсама и Сисигамбис, либо родилась у Арсама от другой женщины[196].

После поражения при Иссе семья Дария III, которая находилась в обозе, а именно, мать Сисигамбис, жена Статира, дочери Статира-младшая и Дрипетида, а также сын Ох попали в плен к македонянам. По мнению историка В. Хеккеля[англ.], Статира-младшая, Дрипетида и Ох были детьми Статиры[196]. Э. Бэдиан, напротив, считал, что Статира-младшая и Дрипетида могли быть дочерьми Дария III от некой другой женщины[198] и датировал брак со Статирой-старшей 339/338 годами до н. э.[199].

Александр мог поступить с семьёй Дария III по обычаям тех времён: дочерей превратить в наложниц, а остальных продать в рабство, но македонский царь обошёлся с членами семьи Дария III великодушно. Он не только сохранил им царское содержание, но и даже увеличил штат прислуги и приставил учителей греческого языка[200]. Если античные историки отмечают великодушие Александра по отношению к пленницам, то современные историки видят в его действиях политический расчёт: македонский царь предполагал использовать политическое влияние членов царской семьи. Пленницы могли пригодиться в будущем. При необходимости их можно было бы обменять на знатных македонян, если бы таковые попали в плен к персам. К тому же Дарий III во время осады македонянами Тира в 332 году до н. э. предлагал за них громадную сумму (в изложении античных историков — от 3 до 30 тысяч талантов)[201][202][203][204][205][196].

Современные историки отмечают несогласованность в античных источниках относительно обстоятельств смерти жены Дария Статиры. Согласно античным историкам, Статира умерла незадолго до битвы при Гавгамелах[206][207][208][209][196], то есть весной или летом 331 года до н. э.[198] Диодор Сицилийский не указывал причину смерти Статиры, Квинт Курций Руф писал о том, что женщина не перенесла тягот похода. Юстин и Плутарх связывали её смерть с родами. Данные фрагменты предполагают несколько трактовок. Так как Статира попала в плен в 333 году до н. э., то она никак не могла умереть от родов ребёнка Дария III в 331 году до н. э.[196] Ряд историков на этом основании считали, что смерть Статиры от родов могла наступить в 332 году до н. э.[210][211][212] В противном случае, смерть Статиры от родов в 331 году до н. э. предполагала любовную связь или насилие над пленной женой Дария III, что противоречит данным античных историков[196]. На основании несогласованности сведений из источников Э. Кэрни считала версию о том, что отцом погибшего во время родов ребёнка был Александр, по меньшей мере возможной. Также историк отмечала, что не могло не существовать слухов о любовной связи Александра и Статиры: насилие над женой врага могло бы стать символическим актом; именно этого, согласно античным авторам, опасался Дарий III[213].

Со смертью Статиры связана легенда о евнухе Тирее (или Тириоте), который бежал из македонского лагеря и сообщил Дарию III о смерти супруги. Персидский царь был тронут хорошим отношением Александра к своей семье. Он даже попросил богов дать ему возможность, в случае победы, отблагодарить Александра, либо, в случае поражения, чтобы никто, кроме Александра, не занял персидский трон[214][215][216]. Возможно, вся история со смертью во время родов и посмертных почестей Статиры связана с возвеличиванием Александра, опровержением сплетен о ненадлежащей заботе и насилии над царственной пленницей, желанием античных историков приписать Дарию III восхищение перед врагом[198].

Оценки

[править | править код]Не было человека, который бы вел себя на войне так трусливо и неразумно; вообще же жестокостей он не творил, может быть, просто потому, что творить не довелось: только вступил он на царство, как пришлось ему воевать с македонцами и эллинами. Даже при желании нельзя было издеваться над своими подданными, находясь в опасности, еще большей для себя самого, чем для них. При жизни на него обрушивалась одна беда за другой; с самого начала, как он пришел ко власти, не было у него передышки. Сразу же его сатрапы были разбиты в конном сражении при Гранине; сразу же были отняты Иония, Эолида, обе Фригии, Лидия и Кария, кроме Галикарнасса, но вскоре был взят и Галикарнасс, и вдобавок еще все побережье вплоть до Киликии. Затем его собственное поражение при Иссе, где его мать, жена и дети на его глазах были взяты в плен; потеря Финикии и всего Египта; позорное бегство — одним из первых — при Арбелах и гибель большого войска, состоявшего из одних варваров. С этого времени он как беглец скитался по своей державе и умер, преданный своими близкими в самый критический момент; царь и одновременно узник, ведомый с позором, он погиб от козней, которые замыслили самые близкие ему люди.

Ф. Шахермайр считал Дария III дальновидным политиком[28], который пришёл к власти в период упадка империи Ахеменидов. По мнению историка он имел «царственную» внешность и «рыцарский» характер, был красив и высок ростом. Однако в нём были заметны «характерные для последних Ахеменидов черты вырождения». В Армении, где он занимал должность сатрапа до своего воцарения, Дарий III не имел возможности соприкасаться с высокоразвитой греческой культурой. Поэтому к его рыцарскому характеру добавилось «самодовольство восточного паши»[218].

Одновременно с дальновидностью историк подчёркивал трусость и череду неудач, которые привели Дария III к поражению смерти. Бегство царя во время двух решающих сражений с македонянами предопределили их исход. Он оказался неспособным организовать сопротивление вторжению македонян. Даже смерть Дария III сыграла на руку Александру. Вина за трагическую кончину Дария III падала не на македонского царя, а на Бесса и других заговорщиков. Александр после гибели персидского царя стал выступать не только в роли его законного наследника, но и мстителя за Дария III. Патетические истории, которые нашли отображение во многих античных источниках, о трагической гибели царя персов от рук подлых заговорщиков, благородстве Дария III и Александра, благодарностях умирающего смертельно раненого Дария III Александру за почтительное отношение к матери, жене и дочерям сослужили македонянам хорошую службу, легитимизировали их власть над персами[219][220]. М. Дандамаев считал трагическую гибель Дария III «заслуженной карой трусливого правителя огромной державы»[221].

Источники и историография

[править | править код]Информация о Дарии III содержится преимущественно в греко-римских источниках, которые преимущественно описывали Александра. Ни один из античных авторов не только не написал отдельной биографии Дария III, но и не сделал попытки описать происходившие события с персидской точки зрения. Их внимание было сосредоточено на личности Александра, так что, по мнению П. Бриана, античных авторов нельзя назвать историками в современном смысле понимания этого слова[222][223].

Персидские источники о правлении Дария III отсутствуют. Историография располагает лишь несколькими клинописными табличками, в том числе «Вавилонскими астрономическими дневниками[англ.]», из которых можно почерпнуть некоторые детали о периоде его правления[1]. Эпоха Александра в античных источниках отображена довольно подробно, однако каждый из авторов освещал различные её детали[224]. Это связано с наличием нескольких первоисточников — мемуаров Птолемея, дневников Эвмена и Диодота, трудов Каллисфена и Клитарха. Ни один из них не сохранился. Однако, согласно современным представлениям, каждый из авторов-современников Дария III и Александра осветил различные аспекты их жизни, что нашло отображение в трудах более поздних историков[225].

К основным сочинениям, которые связно излагают противостояние Александра и Дария III, относятся труды Диодора Сицилийского, Квинта Курция Руфа, Юстина, Плутарха и Арриана. Разрозненные сведения о Дарии III содержатся и у других античных авторов[226].

В историографии Дарий III, как и в античных источниках, находится в тени Александра. Первое подробное изложение его биографии было опубликовано Г. Свободой[нем.] в энциклопедии классической древности Паули-Виссова в 1901 году. По мнению Э. Бэдиана, его отличали некритичность изложения при полном подборе ссылок на античные источники, которые упоминали Дария III[1]. Впоследствии, обзорные статьи о жизни Дария III появились в просопографических исследованиях эпохи Александра Г. Берве 1926 года и В. Хеккеля[англ.] 2006 и 2021 годов, а также в Encyclopædia Iranica авторства Э. Бэдиана[1][227].

В последние десятилетия в историографии появились исследования посвящённые непосредственно Дарию III. К ним относятся статьи историков античности Я. Зайферта и Э. Бэдиана «Darius III» 1987 и 2000 года соответственно, монографии иранолога К. Нюландера «Darius III, the Coward King» («Дарий III, трусливый царь») 1993 года и историка империи Ахеменидов П. Бриана «Darius dans l’Ombre d’Alexandre» («Дарий в тени Александра») 2003 года[228].

Образ в искусстве

[править | править код]

Дарий III является действующим персонажем большинства художественных произведений о жизни Александра. Впервые в качестве литературного персонажа он появляется уже в античном псевдоисторическом романе «История Александра Великого»[229]. Особые изменения относительно исторического персонажа образ Дария III претерпел в арабо-персидской литературе. Реальная история Ахеменидов после завоевания македонянами в Иране была быстро забыта. Она передавалась в устной традиции из поколения в поколение в виде мифических образов. Отшлифованная многими поколениями иранская эпопея о своих первых царях приобрела свой канонический вид в эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме» («Книга царей») около 1000 года[230]. В произведении Фирдоуси отсутствуют Кир, Камбис и Ксеркс, однако есть упоминания Дары (Дария), Искандера (Александра), Фейлекуса (Филиппа II), Русталиса (Аристотеля) и Фура (Пора). Дара и Искандер в изложении Фирдоуси относились к династии Кеянидов[231]. Автор осуждает Дару за высокомерие и авторитарность: «Это был молодой, суровый и гневливый человек; его язык был острее меча». Первое письмо Дары своим подданным содержало угрозу казней за неповиновение. Сходные негативные описания Дары привели и другие современники Фирдоуси. Динавари писал, что, «когда бразды правления страны попали в руки Дара, сына Дара, он пошёл по пути угнетения, гордыни и излишества»[232]. Ас-Саалиби считал, что Дара наследовал престол «в той поре молодости, когда не слушают советов и совершают множество ошибок… Он стал надменным и самоуверенным, он пролил много крови и всячески терроризировал невиновных и не сделал ничего достойного царя. Поэтому подданные, хоть и посылали ему подати, относились к нему крайне враждебно»[233]. В том же духе «плохого царя», совершившего множество недостойных поступков по отношению к подданным и войску, Дару описывал Ибн Джарир ат-Табари[233].

В целом иранская литературная традиция описывает Дария как с позитивными, так и негативными оценками. Он не смог предотвратить катастрофу завоевания Ирана и победу Искандера. После поражения Дарий был предан и убит заговорщиками. Хоть позор цареубийства и падает на заговорщиков, вне зависимости от их мотивов, потерпевший сокрушительное поражение царь не соответствует образу национального героя[234]. Приписывание изменникам подкуп со стороны Искандера снимает с Дары образ нерадивого военачальника в сочинениях Абу Зайд аль-Балхи, Динавари и Низами. В их изложении Дара в течение долгого времени успешно противостоял полчищам Искандера и лишь измена позволила тому захватить земли Персии][235]. Одновременно, автор «Книги деяний Ардашира» хвалит Дария III за создание копий священных зороастрийских текстов, что позволило их воспроизвести после уничтожения Александром главной книги этой религии Авесты[234]. В «Книге Арда-Вираз[англ.]» персидский царь представлен «выращенным в пурпуре, почести и лести» наследным принцем, который в окружении дворцовых евнухов и женщин впитал в себя всевозможные пороки[236]. Среди величайших персидских поэтов Дару упоминал Низами Гянджеви. Автор описывал царя ненавидимым подданными жестоким и самоуверенным человеком[237]. Однако, в произведении «Искандер-наме» основное внимание уделено Александру, в то время как Дара является эпизодическим персонажем[238]. Персидские авторы, вне зависимости от идеализации или демонизации Искандера, возлагают на Дару груз ответственности за поражение и завоевание Ирана[239]. В их парадигме «хороший царь не мог бы быть побеждён Искандером», так как вокруг него сплотился бы весь народ[240].

В XX веке было написано около двадцати литературных произведений об Александре Македонском, в которых персидский царь является одним из персонажей. Часть из них представляют классические исторические романы, часть — наполненную романтическими приключениями беллетристику. Наиболее известными являются романы Л. Купейруса «Искандер» (1920), К. Манна антиутопия «Александр» (1929), М. Баттс[англ.] «Македонец» (1933), Н. Казандакиса «Александр Великий» (1941), М. Дрюона «Александр Великий, или Книга о Боге» (1958), трилогия об Александре М. Рено 1959—1981 годов[229].

Прижизненных изображений Дария III не сохранилось. Наиболее древним объектом с последним персидским царём является обнаруженная в Помпеях «Александрова мозаика», которая предположительно является копией картины Филоксена из Эретрии или Апеллеса III века до н. э. Большинство учёных считают, что на ней изображён фрагмент битвы при Иссе, хотя также существует мнение о том, что речь идёт о битве при Гавгамелах[241]. Впоследствии сюжеты биографии Дария III нашли отображение в произведениях художников и скульпторов Нового времени[242].

Несмотря на то, что жизнь Александра Македонского, самого известного македонского царя, была полна ярких событий, фильмы о нём малочисленны и, по мнению критиков, разочаровывают зрителя. Два самых известных фильма, «Александр Великий» 1956 года Роберта Россена и «Александр» 2004 года Оливера Стоуна, оказались неудачными в коммерческом плане, несмотря на их большие бюджеты. Также они были раскритикованы историками за многочисленные ошибки и упущения[243]. В фильме 1956 года Дария III сыграл британский актёр Гарри Эндрюс[244], 2004 года — израильтянин Раз Деган[англ.][245]. Также Дарий III изображён в индийском телесериале 2017—2018 годов «Пор». Персидского царя сыграл актёр П. Бхат[англ.][246].

Примечания

[править | править код]- Комментарии

- ↑ Х. Дельбрюк даже считал, что оба войска были сопоставимыми по численности[124]

- Источники

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Badian, 1996.

- ↑ Юстин, 2005, X. 3. 4.

- ↑ 1 2 Badian, 2000, pp. 247, 249.

- ↑ Плутарх, 1979, 326 e, с. 223.

- ↑ Элиан, 1963, XII. 43.

- ↑ 1 2 Страбон, 1964, XV. 3. 24, с. 683.

- ↑ 1 2 3 Heckel, 2021, 340. Dareios, p. 144.

- ↑ Badian, 2000, pp. 244—246.

- ↑ 1 2 Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 6. 1.

- ↑ 1 2 Юстин, 2005, X. 3. 3—4.

- ↑ Badian, 2000, p. 245.

- ↑ Плутарх, 1979, 2; 326 e, с. 223.

- ↑ 1 2 3 Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 5. 4.

- ↑ Дандамаев, 1985, с. 254.

- ↑ Рунг, Орлов, 2021, с. 609.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 5. 5.

- ↑ Dandamayev, 1988.

- ↑ Heckel, 2021, 276. Bagoas, p. 124.

- ↑ Briant, 2002, p. 776.

- ↑ Арриан, 1962, III, 21, 1, с. 122.

- ↑ Charles, 2015, pp. 293—296.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 7. 1—10.

- ↑ Гафуров, Цибукидис, 1980, с. 69.

- ↑ Белох, 2009, с. 432.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 102—103.

- ↑ Panovski, 2011, p. 8.

- ↑ Heckel, 2021, 559. Kalas, p. 232.

- ↑ 1 2 Шахермайр, 1997, с. 108—109.

- ↑ Heckel, 2021, 340. Dareios, p. 145.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 125.

- ↑ Panovski, 2011, p. 9.

- ↑ Кембриджская история древнего мира, 2017, с. 933.

- ↑ Гафуров, Цибукидис, 1980, с. 69, 84.

- ↑ Арриан, 1962, I, 12, 8—9, с. 60—61.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 18. 2—3.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, III, 4, 3, с. 29.

- ↑ Клейменов, 2016, с. 20—21.

- ↑ Клейменов, 2016, с. 22.

- ↑ Клейменов, 2016, с. 25—26.

- ↑ Дандамаев, 1985, с. 259.

- ↑ Белох, 2009, с. 433—434.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 125—127.

- ↑ Холод, 2018, с. 290.

- ↑ Арриан, 1962, I. 25. 1—9, с. 73—74.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 147.

- ↑ Berve, 1926, 710. Σισήνης, S. 356.

- ↑ Ellis, 1971, p. 18—19.

- ↑ Heckel, 2021, 1050. Sisines, p. 462.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 22. 1—5.

- ↑ Белох, 2009, с. 436.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 140.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 23. 4.

- ↑ Panovski, 2011, p. 10.

- ↑ Фронтин, 1946, II, 5, 46.

- ↑ Холод, 2010, с. 37.

- ↑ Белох, 2009, с. 437.

- ↑ Шифман, 1988, с. 65.

- ↑ Шофман, 1973, с. 121—122.

- ↑ Белох, 2009, с. 437—438.

- ↑ Ruzicka, 1988, pp. 135—136, 139, 142—143.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII, 32, 2.

- ↑ Арриан, 1962, II, 6, 1, с. 83.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII, 32, 3.

- ↑ 1 2 3 Нефёдкин, 2015, с. 6.

- ↑ Клейменов, 2019, с. 272.

- ↑ Дельбрюк, 2001, с. 359.

- ↑ Арриан, 1962, II. 6. 3, 6, с. 83.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 20.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 163.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 188.

- ↑ Heckel, 2021, 77. Amyntas, pp. 41—42.

- ↑ Lendering 1, 2020.

- ↑ Арриан, 1962, II, 7, 2, с. 84.

- ↑ Шифман, 1988, с. 71.

- ↑ Арриан, 1962, II, 8, 8, с. 86.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 18, 4.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII, 31, 2.

- ↑ Юстин, 2005, XI, 9, 1.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, III, 2, 2—9, с. 26.

- ↑ Полибий, 2004, XII, 18, 2.

- ↑ 1 2 Нефёдкин, 2015, с. 8.

- ↑ Светлов, 2003, с. 70.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, III, 2, 4—9, с. 26.

- ↑ Нефёдкин, 2015, с. 9.

- ↑ Юстин, 2005, XI, 9, 9.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 20, 4.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, III, 11, 9—11, с. 40.

- ↑ Арриан, 1962, II, 11, 8, с. 88—89.

- ↑ Арриан, 1962, II, 11, 4, с. 88.

- ↑ Нефёдкин, 2015, с. 10—12.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 194.

- ↑ Lendering 2, 2020.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 169.

- ↑ Бриан, 2007, Глава 2. Дарий вчера и сегодня. От Джорджа Роулинсона до Мари Рено, с. 74.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, III, 3, 29, с. 29.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 24, 2.

- ↑ Шифман, 1988, с. 74—76.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 196.

- ↑ 1 2 Шифман, 1988, с. 88.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 196—197.

- ↑ Арриан, 1962, II. 25. 2, с. 101.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 201.

- ↑ Шофман, 1976, с. 85.

- ↑ Гафуров, Цибукидис, 1980, с. 162.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 243—244.

- ↑ Арриан, 1962, III. 7. 1—2, с. 109.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 55.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, IV. 9. 7—15, с. 67.

- ↑ 1 2 Heckel, 2021, 685. Mazaios, pp. 293—294.

- ↑ Stronk, 2017, Note 162, p. 316.

- ↑ 1 2 3 Lendering, 2020.

- ↑ Арриан, 1962, III. 15. 7, с. 117.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 208—209.

- ↑ Шофман, 1976, с. 90.

- ↑ Арриан, 1962, III. 8. 7, с. 110.

- ↑ Battle of Gaugamela (англ.). britannica.com. Encyclopædia Britannica. Дата обращения: 13 июня 2024.

- ↑ Шофман, 1976, с. 89.

- ↑ Арриан, 1962, III. 9. 3—4, с. 111.

- ↑ Арриан, 1962, III. 10. 1—2, с. 112.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, IV. 13. 3—11, с. 76.

- ↑ Клейменов, 2013, с. 61.

- ↑ Шифман, 1988, с. 104.

- ↑ Клейменов, 2013, с. 64—66.

- ↑ Дельбрюк, 2001, с. 66.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 244.

- ↑ 1 2 3 Шифман, 1988, с. 105—106.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, IV. 13. 36—37, с. 78.

- ↑ Полиэн, 2002, IV. 3. 17, с. 152.

- ↑ Heckel, 2021, 298. Bion, p. 132.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 58. 1—5.

- ↑ Арриан, 1962, III. 13. 5—6, с. 115.

- ↑ Арриан, 1962, III. 13. 3—4, с. 114—115.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 212.

- ↑ Heckel, 2021, 715. Menidas, p. 307.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 249.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 246—247.

- ↑ Шифман, 1988, с. 106.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 248.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 257.

- ↑ Heckel, 2021, 261. Atropates, p. 116.

- ↑ Страбон, 1964, XV. 3. 9; 731, с. 678.

- ↑ Гафуров, Цибукидис, 1980, с. 197.

- ↑ Арриан, 1962, III. 19. 3—4, с. 121.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 73. 2.

- ↑ Гафуров, Цибукидис, 1980, с. 183, 202—206.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 265.

- ↑ 1 2 Дройзен, 2011, с. 233.

- ↑ Шофман, 1976, с. 123—124.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, V, 9, 2—11, с. 105—107.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 232.

- ↑ Heckel, 2021, 762. Nabarzanes, p. 319.

- ↑ Шофман, 1976, с. 120.

- ↑ 1 2 Арриан, 1962, III. 21. 1—3, с. 122.

- ↑ 1 2 Шофман, 1976, с. 121—122.

- ↑ 1 2 Heckel, 2021, 275. Bagisthanes, p. 124.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, V. 11. 1—12, с. 108—110.

- ↑ Шофман, 1976, с. 119.

- ↑ Кошеленко, Гаибов, 2007, с. 205.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 234.

- ↑ Шофман, 1976, с. 121.

- ↑ Heckel, 2021, 295. Bessos, pp. 130—131.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 73. 3—4.

- ↑ Арриан, 1962, III. 21. 10, с. 123.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, V. 13. 24, с. 113—114.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 43.

- ↑ 1 2 Berve, 1926, 655. Πολύστράτος, S. 326—327.

- ↑ 1 2 Ziegler, 1952.

- ↑ 1 2 Heckel, 2021, 984. Polystratos, p. 420.

- ↑ Юстин, 2005, XI. 15. 10.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 30. 12—13.

- ↑ Бриан, 2007, с. 346—350.

- ↑ Бриан, 2007, с. 345—346.

- ↑ Бриан, 2007, с. 350—351.

- ↑ 1 2 Бриан, 2007, с. 345.

- ↑ Бриан, 2007, с. 351—354.

- ↑ Юстин, 2005, XI. 15. 11.

- ↑ Плутарх, 1980b, 343 b, с. 250.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 73. 3.

- ↑ Арриан, 1962, III. 22. 1, с. 123.

- ↑ Бриан, 2007, с. 363.

- ↑ Бриан, 2007, с. 364.

- ↑ Плутарх, 1980, 308 c, с. 228.

- ↑ Дройзен, 2011, с. 571.

- ↑ Berve, 1926, 116. Aριoβαρζανης, S. 61.

- ↑ Heckel, 2021, 181. Ariobarzanes, p. 87.

- ↑ Арриан, 1962, I. 15. 7, с. 63.

- ↑ Арриан, 1962, I. 16. 3, с. 64.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 20. 2.

- ↑ Berve, 1932.

- ↑ Нечитайлов, 2011.

- ↑ Heckel, 2021, 740. Mithridates, p. 313.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 30. 3.

- ↑ Арриан, 1962, II. 11. 9, с. 89.

- ↑ Юстин, 2005, XI. 9. 12.

- ↑ Heckel, 2021, 1052. Sisygambis, pp. 462—462.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Heckel, 2021, 1078. Stateira, p. 471.

- ↑ Briant, 2002, pp. 772—773.

- ↑ 1 2 3 Badian, 2015.

- ↑ Badian, 2000, pp. 250—251.

- ↑ Шифман, 1988, с. 76—77.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 54. 2.

- ↑ Арриан, 1962, II. 25. 1, с. 101.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, IV. 1. 8, с. 46.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, IV. 11. 6, с. 71—72.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 29. 7.

- ↑ Диодор Сицилийский, 1993, XVII. 54. 7.

- ↑ Юстин, 2005, XI. 12. 6.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, IV. 10. 18—19, с. 70.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 30. 1.

- ↑ Berve, 1926, 721. Στάτειρα, S. 362—363.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 210.

- ↑ Шифман, 1988, с. 77.

- ↑ Carney, 2000, pp. 94—96.

- ↑ Плутарх, 1994, Александр 30. 1—14.

- ↑ Квинт Курций Руф, 1993, IV. 10. 25—34, с. 70—71.

- ↑ Heckel, 2021, 1096. Teireos, p. 479.

- ↑ Арриан, 1962, III. 22. 2—5, с. 124.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 108—109, 124—125.

- ↑ Шифман, 1988, с. 120—121.

- ↑ Шахермайр, 1997, с. 281.

- ↑ Дандамаев, 1985, с. 266.

- ↑ Badian, 2000, pp. 241—243.

- ↑ Бриан, 2007, с. 10—12.

- ↑ Шофман, 1976, с. 88.

- ↑ Шофман, 1976, с. 3—4, 99.

- ↑ Шофман, 1976, с. 4—18.

- ↑ Heckel, 2021, 340. Dareios, p. 148.

- ↑ Badian, 2000, p. 243.

- ↑ 1 2 Манжула, 2011, с. 24.

- ↑ Бриан, 2007, с. 315—316.

- ↑ Стариков, 1957, с. 520—522.

- ↑ Бриан, 2007, с. 337.

- ↑ 1 2 Бриан, 2007, с. 339.

- ↑ 1 2 Бриан, 2007, с. 323—325.

- ↑ Бриан, 2007, с. 340—341.

- ↑ Бриан, 2007, с. 325—326.

- ↑ Бриан, 2007, с. 338.

- ↑ Бриан, 2007, с. 328—329.

- ↑ Бриан, 2007, с. 334.

- ↑ Бриан, 2007, с. 342.

- ↑ Bowden, 2014, Introduction.

- ↑ Green, 1984, p. 202.

- ↑ Day, 2013, pp. 279—280.

- ↑ Alexander the Great (англ.). imdb.com. Internet Movie Database. Дата обращения: 28 июня 2024.

- ↑ Фильмография Раз Деган. kinofilms.ua. Дата обращения: 28 июня 2024.

- ↑ Porus (англ.). imdb.com. Internet Movie Database. Дата обращения: 28 июня 2024.

Литература

[править | править код]Источники

[править | править код]- Арриан. Поход Александра / перевод с древнегреческого М. Е. Сергеенко. Ответственный редактор д. и. н. О. О. Крюгер. — М.—Л.: Издательство Академии наук СССР, 1962.

- Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книга XVII // История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре / Ответственный редактор А. А. Вигасин. Перевод М. Е. Сергеенко. — М.: Издательство МГУ, 1993. — 464 с. — ISBN 5-211-02061-8.

- Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре / Ответственный редактор А. А. Вигасин. — М.: Издательство МГУ, 1993. — 464 с. — ISBN 5-211-02061-8.

- Клавдий Элиан. Пёстрые рассказы / Перевод с древнегреческого, статья, примечания и указатель С. В. Поляковой. — М. — Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1963.

- Полибий. Всеобщая история. — ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. — 576 с. — ISBN 5-94848-201-4.

- Полиэн. Стратегемы / под общей редакцией А. К. Нефёдкина. — СПб.: Евразия, 2002. — 608 с. — ISBN 5-8071-0097-2.

- Плутарх. Моралии. Об удаче или доблести Александра Великого // Вестник древней истории / перевод и комментарии Г. П. Чистякова. — М.: Наука, 1979. — Вып. 150, № 4. — С. 221—235.

- Плутарх. Моралии. Об удаче или доблести Александра Великого (окончание) // Вестник древней истории / перевод и комментарии Э. Г. Юнца. — М.: Наука, 1980b. — Вып. 151, № 1. — С. 231—253.

- Плутарх. Моралии. Собрание параллельных греческих и римских историй // Вестник древней истории. — М.: Наука, 1980. — Вып. 152, № 2. — С. 223—237.

- Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах / Перевод С. П. Маркиша, обработка перевода для настоящего переиздания — С. С. Аверинцева, переработка комментария — М. Л. Гаспарова. — второе. — М.: Наука, 1994.

- Страбон. География / перевод, статья и комментарии Г. А. Стратановского. Под общей редакцией проф. С. Л. Утченко. Редактор перевода О. О. Крюгер. — М.: Наука, 1964. — (Классики науки).

- Фронтин. Стратегемы. Введение А. Б. Рановича // Вестник древней истории. — 1946. — Вып. 15, № 1. — С. 219—306.

- Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae» / перевод Деконского А. А. и Рижского М. И. под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. Вст. статья К. К. Зельина. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. — 493 с. — ISBN 5-288-03708-6.

Исследования

[править | править код]- Белох К. Ю. Греческая история: в 2 т. / пер. с нем. М. О. Гершензона; под ред. и со вступ. ст. Ю. И. Семёнова.. — М.: Государственная публичная историческая библиотека России, 2009. — Т. 2: Кончая Аристотелем и завоеванием Азии. — ISBN 978-5-85209-215-1.

- Бриан П. Дарий в тени Александра : [рус.] = Darius dans l'ombre d'Alexandre : [пер. с фр.] / пер. А.Н. Степановой. — илл. — М. : Издательство Вече, 2007. — 448 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-9533-1946-1.

- Гафуров Б. Г., Цибукидис Д. И. Александр Македонский и Восток. — М.: Наука, 1980.

- Дандамаев М. А.-К. Политическая история Ахеменидской державы / Утверждено к печати Ученым советом Института востоковедения Академии наук СССР. — М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1985.

- Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. — СПб.: Наука, 2001. — Т. I. Античный мир.

- Дройзен И. Г. История эллинизма. История Александра Великого. — М.: Академический Проект, 2011. — 623 с. — (Технологии истории). — ISBN 978-5-8291-1304-9.

- Кембриджская история древнего мира / под редакцией Д.-М. Льюиса, Дж. Бордмэна, С. Хорнблоуэра, М. Оствальда. Перевод, научное редактирование, примечания А. В. Зайкова. — М.: Ладомир, 2017. — Т. VI. Четвёртый век до нашей эры. Второй полутом. — 720 с. — ISBN 978-5-86218-542-3.

- Кошеленко Г. А., Гаибов В. А. Судьбы сатрапов Востока. Эпоха Александра Македонского // Проблемы истории, филологии, культуры. — Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2007. — № 17. — С. 202—222. — ISSN 1992-0431.

- Клейменов А. А. К вопросу о несостоявшейся ночной атаке войск Александра Македонского при Гавгамелах // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. — Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. — Вып. 3. — С. 59—67. — ISSN 2071-6141.

- Клейменов А. А. Тактика «выжженной земли» или открытое сражение: выбор стратегии персидским командованием в 334 г. до н. э. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: история. Политология. — 2016. — Вып. 236, № 15. — С. 20—28. — ISSN 2075-4558.

- Клейменов А. А. Полководческое искусство Александра Македонского: использование автономных боевых соединений. Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук / Научный консультант: д. и. н., проф. Н. И. Винокуров. — Тула, 2019.

- Манжула О. В. Традиция изображения Александра Македонского в европейской литературе // Мировая литература в контексте культуры. — Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2011. — № 6. — С. 23—26. — ISSN 2304-909X.

- Нефёдкин А. К. Еще раз перечитывая источники: битва при Иссе (ноябрь 333 г. до н. э.) // Parabellum Novum: военно-исторический журнал. — 2015. — Вып. 36, № 3. — С. 5—17. — ISSN 2308-9423.

- Нечитайлов М. В. Полевая армия ахеменидской Малой Азии: битва при Гранике // Воин. — 2011. — № 15. — С. 2—12.

- Рунг Э. В., Орлов В. П. «Полудержавный властелин»: евнух Багой в истории Ахеменидской империи. — М., 2021. — Т. 81, № 3. — С. 590—614. — doi:10.31857/S032103910010618-2.

- Светлов Р. В. Войны античного мира: Походы Пирра. — М.: АСТ, 2003. — ISBN 5-17-016206-5.

- Стариков А. А. Фирдоуси и его поэма "Шахнаме" // Фирдоуси «Шахнаме». — М.: Издательство Академии наук СССР, 1957. — Т. 1. — С. 459—592.

- Холод М. М. Митилена при Александре Великом: путь к демократии под монархической эгидой // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. — 2010. — № 4. — С. 36—45. — ISSN 2541-9390.

- Холод М. М. О Менторе и Мемноне Родосских: один сюжет из их биографий // Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. — 2018. — № 18-1. — С. 277—295. — ISSN 1813-193X.

- Шахермайр Ф. Александр Македонский. — Ростов н/Д.: Феникс, 1997. — 576 с. — ISBN 5-85880-313-Х.

- Шофман А. С. Первый этап антимакедонского движения периода восточных походов Александра Македонского // Вестник древней истории. — М.: Наука, 1973. — Вып. 126, № 4. — С. 117—135.

- Шофман А. С. Восточная политика Александра Македонского / Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Казанского университета. Отв. редактор В. Д. Жигунин. — Каз.: Издательство Казанского университета, 1976.

- Шифман И. Ш. Александр Македонский / ответственный редактор Э. Д. Фролов. — Л.: Наука, 1988. — ISBN 5-02-027233-7.

- Badian E. DARIUS v. Darius III // Encyclopædia Iranica (англ.) / Yarshater Ehsan (ed.). — Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 1996. — Vol. VII: DĀRĀ(B) — EBN AL-AṮIR. — P. 51—54. — ISBN 1-56859-028-8.

- Badian E. Darius III (англ.) // Harvard Studies in Classical Philology. — Department of the Classics, Harvard University, 2000. — Vol. 100. — P. 241—267. — doi:10.2307/3185218. — .

- Badian E. STATEIRA 2 (англ.). iranicaonline.org. Encyclopædia Iranica (16 ноября 2015). Дата обращения: 7 мая 2024.

- Berve H. Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage (нем.). — München: C. H. Beck`sche Verlagsbuchhandlung, 1926. — Vol. 2.

- Berve H. Mithridates 2 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft : [нем.] / Georg Wissowa. — Stuttgart : J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung, 1932. — Bd. XV, 2. — Kol. 2157—2158.

- Bowden H. Alexander the Great. A Very Short Introduction (англ.). — N. Y.: Oxford University Press, 2014. — ISBN 978-0-19-870615-1.

- Briant P. From Cyrus to Alexander: a history of the Persian Empire (англ.) / Translated by Peter T. Daniels. — Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 2002. — ISBN 1-57506-031-0.

- Carney E. D. Women and Monarchy in Macedonia (англ.). — Norman: University of Oklahoma Press, 2000. — ISBN 0-8061-3212-4.

- Charles M. The Chiliarchs of Achaemenid Persia: Towards a Revised Understanding of the Office (англ.) // Phoenix. — Classical Association of Canada, 2015. — Vol. 69, no. 3/4. — P. 279—303. — doi:10.7834/phoenix.69.3-4.0279.

- Dandamayev M. BAGŌAS // Encyclopædia Iranica (англ.) / Yarshater Ehsan (ed.). — L.; N. Y.: Routledge & Kegan Paul, 1988. — Vol. III. — Col. 418—419

- Day K. Chapter 12. Representing Olympias: The Politics of Gender in Cinematic Treatments of Alexander the Great // Ancient Greek Women in Film (англ.) / Konstantinos P. Nikoloutsos. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — P. 279—304. — ISBN 978-0-19-967892-1. — doi:10.1093/acprof:oso/9780199678921.003.0013.

- Ellis J. R. Amyntas Perdikka, Philip II and Alexander the Great (англ.) // The Journal of Hellenic Studies. — The Society for the Promotion of Hellenic Studies, 1971. — Vol. 91. — P. 15—24. — doi:10.2307/631366. — .

- Green R. C. Molinari Drawings in Düsseldorf (англ.) // Master Drawings. — Master Drawings Association, 1984. — Vol. 22, no. 2. — P. 194-205+250-262. — .

- Heckel W[англ.]. Who's Who in the Age of Alexander and his Successors. From Chaironea to Ipsos (338—301 BC) (англ.). — Barnsley: Greenhill Books, 2021. — 554 p. — ISBN 978-1-78438-648-1.

- Lendering Jona[англ.]. Issus (333 BCE) (англ.). livius.org (13 апреля 2020). Дата обращения: 16 декабря 2023.

- Lendering Jona[англ.]. Issus 2 (англ.). livius.org (23 сентября 2020). Дата обращения: 16 декабря 2023.

- Lendering Jona[англ.]. Gaugamela (331 BCE) (англ.). livius.org (10 августа 2020). Дата обращения: 14 июня 2024.

- Panovski S., Sarakinski V. Memnon, the Strategist (англ.) // Macedonian Historical Review. — Skopje: University of Ss. Cyril and Methodius--Skopje, 2011. — Vol. 2. — P. 7—27. — ISSN 1857-7032.

- Stronk J. P. Semiramis’ Legacy. The History of Persia According to Diodorus of Sicily (англ.). — Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2017. — XVII, 606 p p. — ISBN 978-1-4744-1426-5.

- Ruzicka S. War in the Aegean, 333-331 B. C.: A Reconsideration (англ.) // Phoenix. — Classical Association of Canada, 1988. — Vol. 42, no. 2. — P. 131—151. — doi:10.2307/1088230. — .

- Shayegan M. R. Prosopographical Notes: The Iranian Nobility during and after the Macedonian Conquest (англ.) // Bulletin of the Asia Institute. New Series. — 2007. — Vol. 21. — P. 97—126.

- Ziegler K[нем.]. Polystratos 6 // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft : [нем.] / Georg Wissowa. — Stuttgart : J. B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung, 1952. — Bd. XXI, 2. — Kol. 1831.

| Ахемениды | ||

| Предшественник: Артаксеркс IV |

персидский царь 336 — 330 до н. э. |

Преемник: Бесс |

| Предшественник: Хабабаш |

фараон Египта 336 — 332 до н. э. |