Сергий Радонежский

| Сергий Радонежский | |

|---|---|

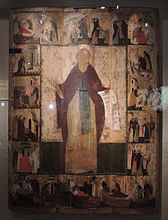

Изображение Сергия Радонежского на покрове XV века | |

| Имя в миру | Варфоломей Кириллович |

| Родился |

3 мая 1314 года или май 1322 года с. Варницы, под Ростовом |

| Умер |

25 сентября 1392 Троице-Сергиева лавра |

| Монашеское имя | Сергий |

| Почитается | в православии, старообрядчестве, католичестве, церквах англиканского сообщества |

| Прославлен | в середине XV века |

| В лике | преподобного |

| Главная святыня |

мощи в Троице-Сергиевой лавре |

| День памяти | 25 сентября (8 октября), 5 (18) июля, 6 (19) июля |

| Покровитель | учащихся |

| Труды |

основал несколько крупных монастырей |

| Подвижничество |

молитвенный подвиг пост отшельничество |

Се́ргий Ра́донежский[Коммент. 1], игумен Радонежский, игумен земли Русской, всея России чудотворец (в миру Варфоломе́й; 3 мая 1314 года[Коммент. 2] или май 1322 года[Коммент. 3] — 25 сентября 1392 года) — монах Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра).

Духовный собиратель русского народа, с определениями "Святая Русская земля" и "Любовью и единением спасёмся" которого связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение современной украинской, великорусской, белорусской, русинской духовной культуры (и великорусской культуры вообще)[1][2]

Известен также как представитель деятельного исихазма, основоположник русского старчества[1] и возобновитель идущего на Руси от Антония Печерского и Феодосия Печерского монашеского общежития. С XV века почитается Русской православной церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской.

С древних времён почитался православными, старообрядцами и греко-католиками Беларуси и Украины.[3] В 1940 году папа Пий XII признал допустимым почитание святых Восточной церкви, канонизированных до Ферраро-Флорентийского собора, включая Сергия Радонежского, — всей своей паствой, но всё же, в первую очередь, греко-католиками. С 1969 года по распоряжению папы Павла VI имя преподобного Сергия включено в богослужебный календарь всей римско-католической церкви[4].

Дни памяти у православных, старообрядцев и восточных католиков:

- 25 сентября (8 октября) — преставле́ние (кончина);

- 5 (18) июля — обре́тение мощей.

В Русской православной церкви имеются и другие дни памяти.

В приходах западных обрядов римско-католической церкви и в церквах англиканского сообщества день памяти - 25 сентября по григорианскому календарю.

Биография

Новая философская энциклопедия[5]

Основным источником о подвижнике является житие, написанное его учеником Епифанием Премудрым около 1418, затем переработанное Пахомием Логофетом и Симоном Азарьиным.

Основной первичный источник сведений о преподобном Сергии — «житие, написанное его учеником Епифанием Премудрым»[5], которое входит в «число вершин русской агиографии»[6] и «является ценнейшим источником сведений о жизни Московской Руси XIV века»[6].

Епифаний, составляя «Житие», подходил к работе как исследователь, пользуясь многими источниками, включая рассказы о жизни Сергия его старшего брата[7].

Одна из особенностей «Жития» — отсутствие прямых указаний на год появления на свет будущего святого, другая — насыщенность чудесами.

Место и обстоятельства рождения

Аверьянов: Родился он в семье ростовского боярина Кирилла. Соответственно, вся семья по преданию жила в небольшом селе рядом с Ростовом. Имеется в виду Ростов Великий. Там, где впоследствии было село Варница.

Мединский: Ну, это не олигархи, это не такие бояре, которые в меховых шапках потом в боярской думе заседали? Это бояре, которые рыцари, да?

Аверьянов: Скажем так, да. Потому что тот же Епифаний Премудрый рассказывает о том, что боярин Кирилл, отец Сергия, он из-за различных, будем так говорить, обязанностей – надо было принимать послов, кормить их – вконец разорился…

«Преподобный отец наш Сергий родился от родителей благородных и благоверных: от отца, которого звали Кириллом, и матери, по имени Мария», — сообщает Епифаний Премудрый[8].

В повествовании Епифания не указано точное место рождения преподобного, сказано лишь, что до переселения из Ростовского княжества семья преподобного проживала «в деревне в той области, которая находится в пределах Ростовского княжества, не очень близко от города Ростова»[8]. Принято считать, что речь идёт о селе Варницы под Ростовом[5][9][10]. Будущий святой получил при крещении имя Варфоломей[8] в честь апостола Варфоломея[9].

Как отмечает церковный исследователь Т. Крючков, Ростовское княжество ко времени рождения преподобного Сергия представляло собой примечательное явление русской жизни: его территория уходила далеко на север, в нынешнюю Вологодчину; княжество соперничало с Великим Новгородом в освоении нынешнего русского Севера; Ростовская земля была осколком русской домонгольской цивилизации; общий упадок, разделивший русскую историю на Киевский и Московский периоды, коснулся его примерно на столетие позже, и на это время Ростов стал негласным культурным центром Руси[11].

В Ростове существовали библиотеки и школы, одну из которых посещал отрок Варфоломей, хотя в разорённой Русской земле школы были редкостью[11].

Ростовскую культурную и религиозную жизнь того времени характеризовало «грекофильство». В Ростове сохранялась греческая церковная и культурная традиция: «тогда было в церкви Святой Богородицы так, что левый клирос пел по-гречески, а правый — по-русски». Святитель Стефан Пермский, прежде чем создать письменность зырян и перевести на язык зырян Священное Писание, отправился в Ростов, чтобы выучить греческий язык. Епифаний, первый составитель Сергиева жития, познакомился со Стефаном в так называемом Григорьевского затворе — училище при монастыре святителя Григория Богослова. Путешествия Епифания по христианскому Востоку (посещение Иерусалима, проживание на Афоне) означают, что он владел греческим языком. Это также указывает на греческий характер обучения в ростовских учебных заведениях[11].

Существует мнение, что греческим языком овладел и Сергий Радонежский.

Дата рождения

Первый жизнеописатель будущего святого, Епифаний Премудрый, указал год его появления на свет, пользуясь характерной затейливой формулировкой[8]:

Хочу также сказать о времени и годе, когда преподобный родился: в годы правления благочестивого, славного и державного царя Андроника, самодержца греческого, который царствовал в Царьграде, при архиепископе Константинополя Каллисте, патриархе вселенском; родился он в земле Русской, в годы княжения великого князя тверского Дмитрия Михайловича, при архиепископе преосвященном Петре, митрополите всея Руси, когда приходило войско Ахмыла.

В результате исследователи сталкиваются с нелегкой проблемой интерпретации этих данных, и дата рождения преподобного, в отличие от места его рождения, вызывает значительные разногласия. В. Е. Рудаков в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона приводил целый перечень предполагаемых лет рождения[12]. В житии, составленном Никоном (Рождественским) в XIX веке, фигурировала дата 3 мая 1319 года[9]. Современные варианты жития в качестве дня его рождения дают 3 мая 1314 года[10]. Современные светские исследователи, как отмечает К. А. Аверьянов, также не единодушны по вопросу о дате рождения Сергия Радонежского[13] (см. таблицу).

| Исследователь | Дата |

|---|---|

| Н.С. Борисов | 3 мая 1314 года |

| В. А. Кучкин | 3 мая 1322 года |

| Б. М. Клосс | 29—31 мая 1322 года |

| К. А. Аверьянов | 1 мая 1322 года |

Самая главная проблема для историков — отсутствие в житии преподобного Сергия каких-либо дат, за исключением даты кончины[13], что и порождает разногласия, связанные с датировками событий его жизни.

Детские годы

Кирилл и Мария, родители преподобного, имели трех сыновей[8]: «первый Стефан, второй — этот Варфоломей, третий Петр…» В свой срок (хотя Епифанием он не указан, некоторые современные жизнеописания говорят про семилетний возраст[10]) юного Варфоломея отдали обучаться грамоте, но учёба не продвигалась[8]:

Стефан и Петр быстро изучили грамоту, Варфоломей же не быстро учился читать, но как-то медленно и не прилежно.

Старания учителя не приносили плодов: «отрок не слушал его и не мог научиться»[8]. Варфоломея бранили родители, учитель наказывал, товарищи укоряли, он же «со слезами молился Богу». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона так описывает обучение Варфоломея: «Сначала обучение его грамоте шло весьма неуспешно, но потом, благодаря терпению и труду, он успел ознакомиться со Священным писанием и пристрастился к церкви и иноческому житию»[12].

Чудесное научение грамоте

Совершенно иначе рассказывает об этом житие преподобного, которое сообщает о неожиданной встрече Варфоломея с таинственным старцем[8]:

…он увидел некоего черноризца, старца святого, удивительного и неизвестного, саном пресвитера, благообразного и подобного ангелу, на поле под дубом стоящего и прилежно со слезами молящегося.

.

По окончании молитвы старца Варфоломей сообщил ему о своей неспособности овладеть грамотой и попросил его помолиться Богу. После усердной молитвы старец подал мальчику кусок святой просфоры, который Варфоломей съел, получив от старца предсказание, что с этого дня он будет знать грамоту лучше своих братьев и сверстников, которое вскоре и подтвердилось[8].

Этот рассказ лёг в основу знаменитой картины «Видение отроку Варфоломею» работы художника Нестерова (см. иллюстрацию), а также установленного в Радонеже памятника работы скульптора Клыкова.

Первые подвиги

Как сообщает Епифаний, ещё до достижения двенадцатилетнего возраста Варфоломей «стал поститься строгим постом и от всего воздерживался, в среду и в пятницу ничего не ел, а в прочие дни хлебом питался и водой; по ночам часто бодрствовал и молился», что послужило источником некоторых разногласий между сыном и матерью, которую беспокоили такие подвиги её сына[8].

Иные сведения о занятиях Сергия в детские годы до нас не дошли[7].

Полученное образование

Существует мнение, что в Ростове Варфоломей овладел греческим языком, которое высказывает церковный исследователь Т. О. Крючков, выставляя в поддержку этой точки зрения как греческий характер образования в Ростове, так и другие факты, среди которых — предполагаемая начитанность Сергия в святоотеческой литературе (ещё бедной в те времена на переводы) и свободное владение греческим языком Сергиева племянника (святителя Феодора Ростовского), который с 11 лет жил в Троицкой обители: овладеть греческим будущий святитель мог только в стенах монастыря, будучи научен кем-то из троицкой братии[11].

Переселение в Радонеж

Через какое-то время сильно обедневшая семья Варфоломея была вынуждена перебраться в город Радонеж. Епифаний указывает в своем житии, каким образом отец преподобного утратил свое богатство[8]:

Скажем и о том, как и почему он обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду, из-за частых набегов татарских на Русь, из-за частых посольств татарских, из-за многих даней тяжких и сборов ордынских, из-за частого недостатка в хлебе.

Но наихудшим бедствием стало «великое нашествие татар, во главе с Федорчуком Туралыком, и после него год продолжалось насилие, потому что княжение великое досталось князю великому Ивану Даниловичу, и княжение Ростовское также отошло к Москве»[8]. Несладко пришлось «городу Ростову, а особенно князьям ростовским, так как отнята была у них власть, и княжество, и имущество, и честь, и слава, и все прочее отошло к Москве»[8]. Назначение и приезд в Ростов московского воеводы Василия сопровождались насилием и многочисленными злоупотреблениями москвичей, которые, согласно Епифанию, вкупе с татарскими набегами, посольствами и данями, а также частыми неурожаями побудили Кирилла к переселению: «собрался он со всем домом своим, и со всеми родными своими поехал, и переселился из Ростова в Радонеж»[8].

| Источник | Год |

|---|---|

| Современный вариант жития на сайте Православие.Ru | 1328 год[10] |

| Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона | 1330 год[12] |

| К. А. Аверьянов | 1341 год[7] |

В XIX веке считали, что переселение произошло, когда Варфоломею было примерно 12 лет. Однако современный историк Аверьянов считает, что переселение произошло в 1341 году, когда Варфоломею было примерно 19 лет[7].

Церковный исследователь Т. О. Крючков также полагает, что переселение могло произойти на рубеже 1330-х и 1340-х годов, после неурожаев и голода в Ростовской земле, которые окончательно разорили боярина Кирилла[14].

Крючков также указывает, что при таких сроках переезда будущий преподобный Сергий вполне мог закончить полный курс обучения в греческих школах Ростова[14], подкрепляя этим наблюдением мнение о том, что преподобный Сергий свободно владел греческим языком[11].

Монашество

Желание монашеской жизни

Ещё при жизни родителей в душе Варфоломея возникло и укрепилось желание посвятить себя монашеской жизни; достигнув двадцатилетнего возраста, он решился постричься в монахи. Родители не возражали, но просили дождаться их смерти: «братья Стефан и Петр жили отдельно своими семьями, и Варфоломей был единственной опорой своих родителей в годы болезненной старости и скудости»[12]. Ждал он недолго: через два-три года он похоронил отца и мать[12], которые, следуя распространённому в то время на Руси обычаю принимать иночество под старость, незадолго до смерти тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьково-Покровском монастыре, который располагался в трех верстах от Радонежа и был в то время одновременно мужским и женским[15].

Монашеский по́стриг

После смерти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-Покровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший брат Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к пустынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефана, вместе с ним основал пустынь в виде убогого шалаша на берегу реки Кончуры, на холме Ма́ковец посреди глухого Радонежского бора, где братья затем в два топора срубили (по прежним данным, около 1335 года, когда в Ростове ещё не было того голода, из-за которого семья выехала в Радонеж) небольшую бревенчатую церковь с кельей во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм также во имя Святой Троицы. Это было беспрецедентным явлением на Руси, поскольку из-за отсутствия догмата о Святой Троице в Новом Завете храмы ранее во имя Святой Троицы на Руси не святились, и братьям, показавшим невиданную до этого на Руси степень богомыслия и знания богословия, потребовалось специальное разрешение и благословение митрополита Киевского и всея Руси Феогноста на освящение церкви во имя Пресвятой Троицы. Освящение состоялось не ранее 1340 года.[12][16][17]

Достойно выдержав тяготы первой зимы на Маковце, Стефан следующим летом всё же уехал в московский Богоявленский монастырь, где подвизался вместе с будущим святителем Алексеем, ставшим его ближайшим другом и затем покровителем его и его брата. Митрополит Феогност, знавший Стефана по случаю с просьбой о беспрецедентном освящении храма во имя Пресвятой Троицы, познакомился и с его старшим другом Алексием и стал поручать Алексию сложные дела Русской церкви. Позднее Стефан стал игуменом Богоявленского монастыря Москвы, духовником князя Симеона Гордого , а его воспитанный Сергием сын Феодор был духовным отцом святого благоверного князя Дмитрия Донского.[18].[19]

Варфоломей, оставшись в полном одиночестве, призвал некоего игумена Митрофана и принял от него постриг под именем Сергия, так как в тот день праздновалась память мучеников Сергия и Вакха. Ему, согласно прежним представлениям, было 23 года[16][20]. Но, как подчеркнул, Б. М. Клосс, если судить по сообщению его младшего современника Епифания Премудрого о том, что почившему в 1392 году Преподобному Сергию было 70 лет, а в монашестве он пробыл 50 лет, событие это состоялось в 1342 году. Аверьянов также признаёт, что Преподобный родился в 1322 году. Историк Церкви Валентин Асмус также указывает, что пострижение Варфоломея Кирилловича с именем Сергий прошло 7 октября 1342 года, когда ему было 20 лет.[21]

Первые ученики преподобного Сергия

Сергий был очень строг к своему подвигу: ограничивал время сна за счет умножения молитвы, зимой ходил в летней одежде, питался немногим количеством хлеба, которое изредка доставлял ему брат Пётр, в пользу которого Сергий и Стефан отказались от своего имущества. Вокруг рыскали волки, к дверям избушки повадился приходить медведь, не трогавший Сергия, но не уходивший и ревевший до тех пор, пока Сергий не скармливал ему всю свою краюху хлеба. От голода и трудов Преподобному являлись духи, гнавшие его прочь. Но Сергий с молитвой выдержал все эти испытания. Прошло два-три года, и вокруг заговорили о святой жизни лесного отшельника, к нему стали приходить другие монахи и послушники, ставшие его первыми учениками. Так у Преподобного появились 12 первых учеников. К сожалению, это были интеллигенты того времени, и Сергию приходилось ещё больше работать, чтобы их прокормить. И если по преподобному Кассиану, христианскую общину скрепляет уничижение себя, Крест; по святителю Василию Великому — взаимное служение друг другу, Церковь, то деятельность Преподобного Сергия, начиная с его первых учеников, на которых он работал, "как раб купленный", каждому даже воду носил, в большей степени указывает на ещё одно начало, крепящее христианскую общину, — любовь, открывающуюся в образе Пресвятой Троицы. В соответствии с исихастскими представлениями о роли Ветхого Завета образ любви взят не только из Евангелия, но и в большей степени из Ветхого Завета, основной идеей которого, по словам Христа, является Любовь. Сергий усмотрел образ любви в жизни Пресвятой Троицы, где Отец, и Сын, и Дух Святой едины, где действует общая Божия любовь о роде человеческом и о его избранном народе. Учение Григория Паламы об общей благодати (энергии) Трех Лиц Пресвятой Троицы и об обожении человека через причастность Божией благодати нетварному Свету глубоко занимало «Преподобного Сергия и для осведомленности в нем он посылал в Константинополь своего доверенного представителя, одного из близко стоявших к нему первых учеников — Афанасия, игумена Высоцко-Серпуховского монастыря». Но и распространяемый патриархом Константинополя паламизм, и стихийно идущая через Болгарию Иисусова молитва Преподобного Григория Синаита, о которой также знал и, возможно, практиковал её ещё до поступления в Сергиеву обитель один из поздних учеников Преподобного Сергия Радонежского постриженик одного из монастырей Святой Горы Афон Сергий Нуромский, ставший духовным отцом ряда старших его по возрасту первых учеников Преподобного Сергия Радонежского, таких как Павел Обнорский и Сильвестр Обнорский, после смерти Радонежского игумена, были лишь основой практического богословия Преподобного Сергия Радонежского. Область его собственного осмысления тайны Пресвятой Троицы — христианская нравственность в ее соотнесённости с основами веры. Преподобный Сергий и его первые ученики своей деятельностью показали, что духовные устои человека коренятся в благодатной причастности жизни Пресвятой Троицы.

Игумен Трубачёв цитирует православного историка В. О. Ключевского, глубоко изучавшего жизнь Сергия и написанное его учеником Епифанием Житие ещё в духовной семинарии: Мы все читали и перечитывали эти страницы древнего жития, повествующего о том, как [преподобный] Сергий, начав править собиравшейся к нему братией, был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником, служил ей, как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не складывал рук для отдыха; как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него пострижения, не спуская глаз с каждого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам; ночью дозором ходил мимо келий, лёгким стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады. Читая эти рассказы, видишь пред собой практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были уменье отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежедневную дробную терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям всего братства. По последующей самостоятельной деятельности учеников Преподобного Сергия видно, что под его воспитательным руководством лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаичной иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразительное изображение [...] Так воспиталось дружное братство, производившее, по современным свидетельствам, глубокое назидательное впечатление на мирян»

Многие миряне также желали поселиться поближе к святому старцу. Поток переселенцев вырос во времена страшного мора 1348-1350 годов, когда на Руси погиб почти каждый третий, а благодаря молчанию и гигиене в монастыре Преподобного и вокруг него никто не умер. Так в округе выросло множество крестьянских дворов, положивших начало Сергиевому посаду, хотя уединение ранее крохотного монастыря было навсегда нарушено.

По мнению игумена Трубачёва, Божий замысел о Преподобном Сергии состоит в том, чтобы явить русскому народу откровение о Святой Троице; что русский народ, приняв это откровение, должен высказать через Преподобного Сергия и его учеников свое заветное слово о Святой Троице, необходимое всем христианским народам. Это — главное в духовном подвиге Преподобного Сергия, что выдвигает его в уровень вселенских святых. Из посмертных чудес Преподобного Сергия видно, что многие из них очень близки чудесам Святителя Николая: сохранение чистоты Православия, освобождение пленных и неправедно оклеветанных, спасение утопающих на море.[22][23]

Троицкий монастырь. Основание

1342 год считают датой[24] образования обители (впоследствии Троице-Сергиева лавра); Сергий был её вторым игуменом (первый — Митрофан) и пресвитером (с 1354 года), посвятил его в сан управляющий делами Русской церкви в отсутствие митрополита Алексея епископ Владимиро-Волынский Афанасий, проживавший в это время в Переяславле-Залесском (из-за чего его неканонически называли также Переяславским). Возможно, епископ Афанасий был близким родственником опального у московских властей боярина Кирилла - отца преподобного Сергия.[25][26] Запретив просить подаяние, Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от своего труда, сам подавая им в этом пример.

С начала 1370-х годов положение обители меняется: около 1374 года умерла вдова Ивана Калиты княгиня Ульяна, в удел которой входил монастырь, и Радонеж отошёл князю Владимиру Андреевичу, став его «вотчиной».[24] С этого времени князь Владимир часто посещает монастырь, организует снабжение его всем необходимым (ранее инокам нередко приходилось голодать)

Общежитийная реформа

К периоду 1364—1376 годов исследователи относят введение в монастыре общежития — вместо устава скитского (особножительства).[24] Эта реформа связывается с посланием Вселенского Патриарха Филофея, который также прислал игумену крест, параман и схиму. Проведение общежитийной реформы встретило активное противодействие: у части братии возникла мысль «яко не хотети Сергиева старейшинства». Свои права предъявил скрывавшийся в Троицкой обители Сергия от недругов после смерти Симеона Гордого его духовник старший брат Сергия Стефан, сторонник особножития: «И кто есть игумен на месте сем? Не аз ли прежде седох на месте сем?»[24] (слова, изречённые, согласно «Житию», Стефаном).

Вследствие конфликта, не желая деления братии на «партии», Сергий (как оказалось потом, временно) покинул обитель, направился к глубоко почитаемому им Стефану Махрищскому, но смущённый тем, что Стефан сам преклонился перед Сергием и хотел передать ему свою обитель, удалился и основал небольшую обитель на реке Киржач (ныне Благовещенский монастырь)[27].

Основание других монастырей

Кроме Троицкого монастыря и Благовещенского монастыря на Киржаче, преподобный Сергий основал ещё несколько монастырей: Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме, во все эти обители он поставил настоятелями своих учеников[12].

Учениками и духовными чадами преподобного Сергия основано (как при его жизни, так и после смерти) до сорока монастырей; из них, в свою очередь, вышли основатели ещё примерно пятидесяти монастырей. К числу учеников — основателей монастырей относятся:

- Преподобный Авраамий Галицкий, называемый также Городецким и Чухломским, который был одним из первых учеников и постриженцев преподобного Сергия. Из обители Сергия Радонежского он удалился в страну Галицкую. Он основал четыре обители: монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где и скончался.

- Преподобный Павел Обнорский, или Комельский. Был келейником у самого игумена Сергия. Потом испросил у старца благословения жить в уединении в окрестных лесах. Основал общежительный монастырь во имя Живоначальныя Троицы.

- Преподобный Сергий Нуромский. Он был грек по происхождению. Основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня.

- Сильвестр Обнорский. Основал обитель Воскресения Христова.

- Преподобные Андроник и Савва. Святитель Алексий испросил у преподобного Сергия его ученика Андроника для устроения обители Всемилостивого Спаса в семи вёрстах от Кремля, на речке Яузе в 1361 году. Под руководством Преподобного Андроника воспитался его спостник и преемник по игуменству преподобный Савва.

- Мефодий Пешношский, основатель обители Пешношской, 1361 год.

- Преподобный Феодор, в миpу Иоанн, родной племянник преподобного Сергия. Основатель Симонова монастыря.

- Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Кирилл основал обитель Успения Пресвятой Богородицы (в 1397 году), а Ферапонт основал монастырь Рождества Богородицы (в 1398 году). В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в Можайск и здесь, в версте от города, основал Лужецкий монастырь.

- Преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря в Серпухове около 1373 года.

- Преподобный Роман Киржачский, основатель обители на Киржаче около 1374 года.

- Преподобный Леонтий Стромынский, основатель Стромынского монастыря Успения Богоматери на реке Дубенке около 1378 года.

- Преподобный Савва, основатель Дубенского Успенского монастыря. Изображён в Успенском соборе Троицкой Лавры с закрытым правым глазом.

- Преподобный Афанасий пустынник.

- Преподобный Ксенофонт Тутанский основал Тутанский Вознесенский монастырь на берегу реки Тьмы.

- Преподобный Ферапонт Боровенский, основатель Успенского Боровенского монастыря, в десяти вёрстах от города Мосальска (ныне Калужской области).

- Преподобный Савва Сторожевский после смерти преподобного Сергия и по удалении преподобного Никона на безмолвие шесть лет управлял Лаврою преподобного Сергия. В 1398 году Савва основал близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы.

- Преподобный Иаков Железноборский, или Галицкий. Основатель монастыря во имя Предтечи.

- Преподобный Григорий Голутвинский, первый игумен Голутвинского монастыря в Коломне.

- Преподобный Пахомий Нерехтский, основатель Троицкого Сыпанова монастыря близ Нерехты Костромской области.

- Преподобный Никита Костромской, основатель Богоявленского монастыря в Костроме.

Сергий Радонежский и современники

Сергий и Стефан Великопермский

В глубокой духовной связи с преподобным Сергием находился Стефан Великопермский, креститель зырян, поэтому в Свято-Троицкой Сергиевой лавре на братской трапезе почитают преподобных Сергия и Стефана в единой молитве[28].

Сергий и митрополит Алексий

Высоко уважавший радонежского игумена митрополит Алексей перед смертью уговаривал его быть ему преемником, но Сергий решительно отказался[12].

По смерти святителя Алексия, Сергий предлагал великому князю Дмитрию избрать на митрополичью кафедру суздальского епископа Дионисия. Но Дмитрий желал иметь митрополитом своего духовника спасского архимандрита Михаила (Митяя). По повелению князя Михаил был избран в Москве собором епископов в митрополита Московского. Святитель Дионисий смело выступил против великого князя, указав ему на то, что поставление первосвятителя без воли Вселенского патриарха будет незаконно. Митяй вынужден был ехать в Константинополь. Дионисий хотел опередить Митяя и ехать в Константинополь сам, но был задержан и взят под стражу великого князя. Желая освободиться, Дионисий дал обещание не ехать в Константинополь и представил за себя порукою преподобного Сергия. Но как только получил свободу, по вызову патриарха, поспешил в Грецию вслед за Митяем. Своим поступком он причинил много неприятностей Сергию[29].

Миротворческая деятельность Сергия

По словам одного современника, Сергий «тихими и кроткими словами» мог действовать на самые загрубелые и ожесточённые сердца; очень часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиняться великому князю московскому (например, ростовского князя — в 1356, нижегородского — в 1365, рязанского Олега и др.), благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича[12].

Куликовская битва

Наследный правитель Синей Орды хан Тохтамыш с помощью Тимура овладел Белой Ордой. После этого ему предстоял поход на запад, чтобы изгнать Мамая. Для того чтобы оказать серьезное сопротивление, Мамаю надо было собрать достаточное количество людей, поэтому он привлёк профессиональных воинов-наёмников Востока и Запада. У самого Мамая денег было мало. Он рассчитывал получить ещё большую финансовую помощь от своих союзников - генуэзцев. Те потребовали взамен концессии для добычи мехов и торговли на севере Руси, в районе ростовского Великого Устюга. Мамай пообещал князю Дмитрию Московскому и некоторым его боярам устроить их личные дела, в том числе, молодому князю Дмитрию выдать ярлык на великое княжение в обмен на предоставление концессий. Если бы Дмитрий согласился на эту сделку, то зыряне превратились бы в рабов, да и Московское княжество стало бы торговой колонией генуэзцев. И хотя многим предложение показалось выгодным, Преподобный Сергий Радонежский заявил, что «на Святую Русскую землю допускать иноземных купцов нельзя, ибо это грех». Авторитет Сергия был настолько высок, что с ним нельзя было не считаться, к тому же его поддержал митрополит Алексий. В результате Москва отвергла предложение Мамая и генуэзцев и тем самым перешла от союза с Мамаем к вольному или невольному союзу с законным наследником ханов Золотой Орды - Тохтамышем. Вместе с Москвой против Мамая выступило и население ранее завоёванной московскими воеводами по поручению Мамая Волжской Булгарии - предки нынешних казанских татар, чувашей и других народов Среднего Поволжья. На реке Пьяне русские войска были разбиты. Тесть Дмитрия Донского, нижегородский князь, и Олег Рязанский, несмотря на увещевания Сергия, перешли к союзу с Мамаем, но посланное Мамаем на соединение с ними войско мурзы Бегича на реке Воже было разбито москвичами. В ответ Мамай обещал своим воинам разделить между ними земли Руси и Среднего Поволжья, которые они завоюют, упразднить там православную церковь и местный традиционный ислам, терпимо относившийся к верованиям народов Поволжья, насильно ввести на Руси и в Поволжье «правильный ислам», обратить в него всё подвластное население. Часть земель Московского княжества Мамай обещал великому литовскому князю Ягайло Ольгердовичу и Олегу Рязанскому. Но братья Ягайло, защищая православную веру, на помощь Москве привели по слову Преподобного Сергия свои дружины, где были воины самых разных русских земель - от Лемковщины и Пряховской Руси до Киева, Вильно и до самых до окраин, а также литва, жмудь и другие[30].

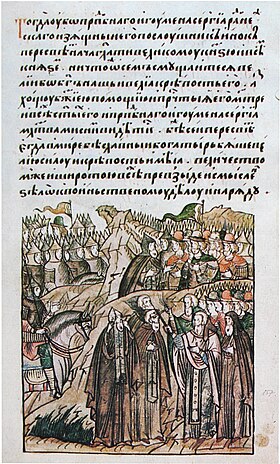

Как сообщает первый жизнеописатель преподобного Сергия, битве с Мамаем предшествовала встреча князя Димитрия с преподобным Сергием: «Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши ордынский князь Мамай собрал силу великую, всю орду безбожных татар, и идет на Русскую землю; и были все люди страхом великим охвачены»[8]. Великий князь Димитрий, впоследствии известный как Дмитрий Донской, «пришел к святому Сергию, потому что великую веру имел в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он знал, что Сергий — муж добродетельный и даром пророческим обладает»[8]. Преподобный Сергий, согласно Епифанию, ответил[8]:

Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься.

Получив от преподобного Сергия благословение, великий князь «ушел из монастыря и быстро отправился в путь»[8]. Отметим тот факт, что Сергий, согласно Епифанию, своим ответом (вопреки распространенному мнению) не предрёк великому князю безусловную победу и спасение от смерти, поскольку этот ответ содержал слова «если Бог поможет тебе» и по этой причине не был пророчеством. Лишь позже, когда русские воины, выступившие в поход, увидели войско «татарское весьма многочисленное» и «остановились в сомнении», «размышляя, что же делать», неожиданно «появился гонец с посланием от святого», в котором говорилось[8]:

Без всякого сомнения, господин, смело выступай против свирепости их, нисколько не устрашаясь, — обязательно поможет тебе Бог.

(Обратим внимание, что в более позднем варианте жития, так называемой «пространной» редакции Пахомия Логофета, изложение этого эпизода меняется и становится несколько двусмысленным, поскольку слова Сергия теперь звучат так: «Господин мой, тебе следует заботиться о врученном тебе Богом христоименитом народе. Иди против безбожных, и с Божией помощью ты победишь и вернешься в свое отечество невредимым с великими почестями»[31].) Последующие авторы, похоже, восприняли эту двусмысленную формулировку как твердое обещание победы, и у Димитрия Ростовского мы читаем: «Затем, осенив князя честным крестом, преподобный пророчески изрек: — Иди, господин, небоязненно: Господь поможет тебе против безбожных: победишь врагов своих»[32]. О том, что Сергий изначально предрек великому князю победу, говорится и в словаре Брокгауза и Ефрона[12].)

Упомянутую выше битву с Мамаем традиционно отождествляют с Куликовской битвой (в числе прочих источников об этом говорится в словаре Брокгауза и Ефрона[12].) Существует также версия (которую высказал В. А. Кучкин), согласно которой рассказ «Жития Сергия Радонежского» о благословении Сергием Радонежским Дмитрия Донского на борьбу с Мамаем относится не к Куликовской битве, а к битве на реке Воже (1378 год) и связан с Куликовской битвой как с более масштабным событием уже впоследствии, в более поздних текстах («Сказание о Мамаевом побоище»)[33].

Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище», Сергий несмотря на запрет инокам участвовать в боях под угрозой отлучения от Церкви и гибели бессмертной души благословил на битву пожелавших стать добровольцами и выйти против преступников из орды Мамая не только с крестом, но и с оружием в руках двух схимонахов боярского рода - опытных в военном деле Пересвета и Ослябю[Коммент. 4].

В своём благословении Преподобный впервые в христианском богословии дал также ещё одно, новое толкование фразе "НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, АЩЕ КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ» (Евангелие от Иоанна 15. 13.)", где под душой в соответствии со смыслом обращения Христа в целом "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам" [Ио. 15:12-14] и с материализмом Православия обычно понималась только жизнь, земная сущность. Если ранее считалось, что каждый взрослый христианин должен бороться с преступностью только в земной жизни, то Преподобный, заложив и свою бессмертную душу, благословил на борьбу "за други своя" с таким абсолютным злом, как нелегитимная хунта (в частном случае, тёмника Мамая), в вечности, даже в аду. Нарушив церковные установления и клятву инока, Сергий, Пересвет и Ослябя показали, что война за Отечество против хунты священна, как священен и подвиг каждого ратника в предстоящей битве. [34]

После Куликовской битвы великий князь стал относиться ещё с большим благоговением к радонежскому игумену и пригласил его в 1389 году скрепить духовное завещание, впервые узаконивающее вместо способствовавшего усобицам и раздробленности лествичного права новый порядок престолонаследия: от отца к старшему сыну[12].

Прочее

В 1382 году, когда войско Тохтамыша подступило к Москве, Сергий на некоторое время покидает свой монастырь «и от Тахтамышова нахожения бежа в Тверь»[35] под защиту князя Михаила Александровича Тверского.

Чудеса

Согласно Епифанию Премудрому, жизнь преподобного Сергия сопровождалась многочисленными чудесами.

Старость и кончина преподобного Сергия

Как сообщает Епифаний Премудрый, в трудах, воздержании и молитве преподобный достиг глубокой старости и о смерти своей предуведомил братию монастыря[8]:

Предвидел он за шесть месяцев свою кончину и, призвав братию, вручил игуменство своему самому любимому ученику … по имени Никон.

После того как он дал наставления новому игумену, «Сергий … безмолвствовать начал». Незадолго до кончины Сергий, «видя, что он уже к Богу отходит», в последний раз призвал братию для беседы и наставлений[8].

И беседу повел подобающую, и полезным вещам учил, неуклонно в православии оставаться веля, и завещал единомыслие друг с другом хранить, иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную, от злых и скверных похотей остерегаться, пищу и напитки вкушать трезвенные, а особенно смирением украшать себя, страннолюбия не забывать, от противоречия уклоняться, и ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения,

— так передаёт Епифаний Премудры содержание этой беседы[8].

Эти наставления преподобного Сергия нередко цитируют так:

Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную…

Перед самой смертью Сергий Радонежский «тела и крови Владыки причастился»[8]. Кончина пришлась на 25 сентября 1392 года.

Погребение

Историк церкви Е. Е. Голубинский писал о Сергии, что «он приказал было положить свое тело не в церкви, а вне ее, на общем монастырском кладбище, вместе со всеми другими». Такое его приказание весьма огорчило монастырскую братию. В итоге «она обратилась со спросом и за советом к митрополиту Киприану», который, «по рассуждении … приказал положить его в церкви на правой стороне»[36].

Современный исследователь А. Г. Мельник считает, что именно стремление «утвердить почитание игумена Сергия» было причиной нежелания «монастырской братии хоронить его вне церкви» и что погребение Сергия в церкви было зачатком его почитания[37].

Чудеса

Епифаний Премудрый, первый составитель жития преподобного Сергия, сообщает о связанных с ним многочисленных чудесах, которых вовсе нет в написанном тем же Епифанием жизнеописании Стефана Пермского[6]. В частности, как сообщает Епифаний, одно из этих чудес предшествовало рождению будущего святого[8]:

И свершилось некое чудо до рождения его: случилось нечто такое, что нельзя молчанию предать.

«Когда ребёнок ещё был в утробе матери, однажды — дело было в воскресенье — мать его вошла в церковь, как обычно, во время пения святой литургии», и перед чтением Евангелия «внезапно младенец начал кричать в утробе матери». Перед пением «Иже херувимы» крик повторился: «внезапно младенец начал вторично громко кричать в утробе, громче, чем в первый раз», — а в третий раз младенец громко закричал после возгласа иерея: «Вонмем, святая святым!»[8].

Другой эпизод, связанный с полученной отроком Варфоломеем чудесной помощью, был описан выше, в разделе «Чудесное научение грамоте», и отражен в картине «Видение отроку Варфоломею», в скульптуре, в иконописи.

Чудеса по молитвам преподобного Сергия

Согласно житию, Сергий Радонежский и сам совершил множество чудес.

Историк церкви Е. Е. Голубинский в своей работе перечисляет следующие чудеса преподобного[36]:

- Изведение источника. Поскольку «монахи оказались вынужденными приносить себе воду издалека», возник ропот, и тогда преподобный, «нашедши в одном рву немного дождевой воды, сотворил над нею усердную молитву», после чего открылся обильный источник воды.

- Воскрешение отрока. Один местный житель, имея тяжко больного сына, понёс его к преподобному Сергию. Но когда он вошёл к преподобному в келью и попросил молитв о больном, сын его умер. Убитый горем ушёл за гробом. «Но пока он ходил, преподобный помолился над умершим — и по его молитве дитя ожило».

- Исцеление бесноватого вельможи.

- Исцеление больного бессонницей, который «в продолжение двадцати дней не ел и не спал».

- Наказание лихоимца, который «заставил одного бедного соседа своего уступить ему борова» и «не хотел платить за него денег». Сергий обратился к обидчику обличением и услышал в ответ обещание не только «заплатить за взятую у бедного соседа свинью, но исправить и всю свою жизнь», о котором вскоре забыл, и свиная туша была изъедена червями, «хотя время было зимнее».

- Исцеление греческого епископа. «Слушая многие рассказы о преподобном Сергии, он не хотел верить им…» Но при встрече с преподобным «на него напала слепота», «и неволею исповедал он преподобному свое неверие», после чего преподобный Сергий вернул ему зрение.

Чудесные видения

Житие преподобного Сергия содержит описание двух чудесных видений. Одно из них таково: поздним вечером или ночью «появился на небе свет яркий, который всю ночную тьму разогнал»[8], и Сергий

увидел множество птиц очень красивых, прилетевших не только в монастырь, но и в окрестности монастыря. И голос был слышен, говорящий: «Как много ты видел птиц этих, так умножится стадо учеников твоих и после тебя не истощится, если они захотят по твоим стопам идти».

Кроме того, согласно житию, преподобному Сергию явилась Богородица «с двумя апостолами, Петром и Иоанном»[8].

Интерпретация сообщений о чудесах

Интерпретация чудес, точнее, сообщений о чудесах, зависит, конечно же, от мировоззренческой позиции интерпретатора (истолкователя). Очевидно, что материалистически настроенный исследователь, скорее всего, либо предпочтёт игнорировать информацию о чудесах, либо попытается дать ей какое-то иное (символическое, аллегорическое) толкование. Например, Б. М. Клосс предложил толковать описанное выше чудо (троекратный крик нерожденного младенца) как указание на дату рождения преподобного Сергия, но не как подлинное событие.

Когда родился Сергий Радонежский?[13]

Определяя возможное время появления Сергия на свет, Б. М. Клосс указал, что Епифаний в «Житии» приводит легенду, что появление Варфоломея на свет сопровождалось знамениями, которые были истолкованы в том смысле, что тот «явится ученик Святыа Троица» и «сосуд избран Святому Духу». Последнюю фразу можно истолковать как указание на церковный праздник Сошествия Святого Духа на апостолов, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. В 1322 г. он приходился на 30 мая.

Интересно, что к символическому истолкованию чуда прибегает и Епифаний. Он «пытается объяснить, во-первых, почему произошло чудо, а во-вторых, почему младенец „провереща“ именно в церкви и именно три раза»[38]:

Усматривая в происшедшем чуде Божественное предзнаменование и свидетельство о богоизбранничестве младенца, Епифаний толкует его в символических образах, а также посредством исторической аналогии.

Смысл чудес

В 2014 году Патриарх Кирилл в своём интервью журналу «Эксперт» пояснил, что «смысл чудес не в самом факте нарушения законов природы, но в подтверждении близости человека к Богу, Которому все возможно».

Чудо, отметил Патриарх, является там, «где вера неустойчива»: оно позволяет укрепиться в вере, побуждает к ней, но не принуждает, поскольку пытливый разум всегда имеет возможность «попытаться объяснить чудо естественными причинами». Глубокая вера ищет не чудес, а Бога, отметил Патриарх, и добавил[39]:

Главное чудо преподобного Сергия — он сам.

Таким образом, по мысли Патриарха Кирилла, чудо - это, в первую очередь, нравственное преображение и нравственное совершенствование.

Комментарий Ключевского

Мысль о том, что чудеса в жизни Преподобного не сводятся к необычным событиям, высказывал и русский православный историк XIX века В. О. Ключевский, который отметил, что преподобный Сергий примером собственном жизни «поднял упавший дух родного народа, пробудил в нём доверие к себе», показал русским людям, что в них «ещё не всё доброе погасло и замерло»[40][41]:

…он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там ещё тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, <…> потому что его источник – вера.

(См. также оценку Ключевским исторической роли Сергия.)

Написание жития преподобного

Первое житие

Как уже говорилось, основной источник наших сведений о Сергии Радонежском — «житие, написанное его учеником Епифанием Премудрым»[5], которое входит в «число вершин русской агиографии»[6] и «является ценнейшим источником сведений о жизни Московской Руси XIV века»[6].

Словарь книжников и книжности

Древней Руси[6]

Будучи тоже одной из вершин русской агиографии, Житие Сергия Радонежского, как и Слово о Стефане Пермском, является ценнейшим источником сведений о жизни Московской Руси XIV в. Оно содержит большое количество имен, начиная от людей, переселившихся вместе с родителями Сергия из Ростовской области в Радонеж, и кончая митрополитом и великим князем московским, появляющимися в некоторых его эпизодах. В отличие от «Слова о житии и учении» это житие полно чудесами. В середине XV в. дополнил его в части посмертных чудес, но также кое в чем и сократил и перекомпоновал Пахомий Серб.

Личность создателя жития

Первое житие преподобного было создано Епифанием Премудрым, про которого известно, что он жил в XIV—XV веках, был иноком Троице-Сергиева монастыря, автором житий и произведений других жанров[6].

«Сведения о Епифании Премудром извлекаются только из его собственных сочинений». Судя по составленному им житию Стефана Пермского, Епифаний, как и Стефан Пермский, «учился в ростовском монастыре Григория Богослова, так называемом Затворе, славившемся своей библиотекой». Известно, что Епифаний «нередко „спирахся“ со Стефаном о понимании текстов» и по временам выступал как «досадитель». Этот факт «наводит на мысль, что если Стефан и был старше Епифания Премудрого, то ненамного»[6].

Епифаний был хорошо образован[6]:

Огромное в сочинениях Епифания Премудрого количество по памяти приведенных, сплетенных друг с другом и с авторской речью цитат и литературных реминисценций показывает, что он прекрасно знал Псалтирь, Новый завет и ряд книг Ветхого завета и был хорошо начитан в святоотеческой и агиографической литературе.

Кроме того, подобно Стефану Пермскому, «и он в какой-то мере выучил греческий язык». Более того, некоторые факты позволяют думать, «что автор много путешествовал и побывал в Константинополе, на Афоне и в Иерусалиме»[6].

Епифаний назван учеником преподобного Сергия в заглавии «Похвального слова Сергию Радонежскому», а Пахомий Логофет, или Серб, сообщает, что Епифаний много лет, от своей юности, «жил вместе с Троицким игуменом». В 1380 году, Епифаний находился в Троице-Сергиевой лавре, будучи «уже взрослым, грамотным, опытным книжным писцом и графиком, а также склонным к записям летописного характера наблюдательным человеком». «Когда умер Сергий Радонежский (1392 г.), Епифаний Премудрый начал делать записи о нём»[6].

К 90-м годам XIV века принято относить написанное Епифанием «Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшаго в Перми епископа», хотя нельзя исключить и начало XV века. Епифаний сообщает, «что он старательно повсюду собирал сведения о Стефане и составлял собственные воспоминания», находясь при этом (по мнению Г. М. Прохорова) «в Москве, в Пермь не ездя». Написанное Епифанием произведение является «ценнейшим историческим источником. Наряду со сведениями о личности Стефана Пермского оно содержит важные материалы этнографического, историко-культурного и исторического характера о тогдашней Перми, о её взаимоотношениях с Москвой, о политическом кругозоре и эсхатологических представлениях самого автора и его окружения»[6].

Составленное Епифанием жизнеописание Стефана Пермского примечательно «отсутствием в его содержании каких бы то ни было чудес»[6].

«Умер Епифаний Премудрый не позже 1422 года, времени открытия мощей Сергия Радонежского (об этом он ещё не знает)»[6]. Епифаний Премудрый был причислен Русской Православной Церковью к лику святых и почитается как преподобный[42].

Причины написания жития

В самом начале написанного Епифанием Премудрым жития преподобного Сергия мы находим такие слова[8]:

Удивляюсь я тому, сколько лет минуло, а житие Сергия не написано.

Историю написания сам Епифаний так излагает в его начале: «Через один или два года после смерти старца <…> начал я подробно кое-что записывать о жизни старца… Были у меня за двадцать лет приготовлены с записями свитки, в которых написаны были некоторые главы о жизни старца для памяти». На протяжении долгих лет, сообщает Епифаний, он ждал, «желая, чтобы кто-нибудь значительнее меня и разумнее меня написал, а я бы пошел поклониться ему, чтобы и меня он поучил и вразумил»[8].

После долгого и напрасного ожидания «на закате своей жизни, убедившись, что никто другой не взял на себя труд составления жития великого старца, агиограф приступил к написанию» жития преподобного[43], предварительно испросив совета «неких старцев, премудрых в ответах, рассудительных и разумных»[8].

Епифаний признает себя неспособным справиться со стоящей перед ним задачей: «хотя бы я, недостойный, и мог писать, но мне все же следовало бы со страхом молчать и на уста свои перст наложить, зная свою немощь», — однако перевешивает иное соображение[8]:

Если не будет написано житие старца и оставлено без воспоминания, то не повредит это святому тому старцу… Но мы сами тогда пользы не получим, пренебрегши таким полезным делом.

Особенности языка

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Иные особенности жития

Стоит обратить внимание, как минимум, ещё на две особенности рассматриваемого первоисточника. Во-первых, год появления на свет будущего святого напрямую не указан, что ставит перед исследователями жизни преподобного Сергия немалые трудности (см. раздел «Дата рождения»).

Другая особенность рассказа первого биографа Сергия Радонежского состоит в том, что привычные современному читателю биографические сведения перемежаются с рассказами о чудесах[Коммент. 5].

Пахомий Логофет, или Серб (XV век)

Православная энциклопедия[44]

Пахомия Логофета называют первым профессиональным писателем на Руси, имея в виду тот факт, что он получал вознаграждение за создаваемые им тексты. Работая в разных городах и монастырях, он ориентировался на источники и устные традиции, которые существовали в том или ином месте.

Словарь книжников и книжности Древней Руси[45]

Судя по количеству произведений, Пахомий — один из плодовитейших писателей Древней Руси. Он был писателем, профессионально работавшим на заказ и получавшим за свою работу плату (он об этом пишет сам). Составляя по заказу жития, слова и службы с канонами, Пахомий имел в виду главным образом практические — церковно-служебные цели.

Пахомий Логофет, или Серб, получивший известность своими переработками созданного Епифанием жития преподобного Сергия, начал работать над житием во время своего пребывания в Троице-Сергиевом монастыре (с 1440—1443 годов по 1459 год) и вёл эту работу, по-видимому, по официальному заданию, появлению которого способствовало обретение мощей преподобного Сергия в 1422 году[46][Коммент. 6]. Появление такого задания, или заказа, было обусловлено, помимо обретения мощей, «канонизацией святого в 1448—1449 годах при митрополите Ионе и необходимостью сделать житие пригодным для церковной службы»[46].

В результате житие пополнилось новыми (посмертными) чудесами[6], однако «описание жизни святого также подверглось под рукой Пахомия существенным изменениям: он значительно сокращает пространное житие Епифания, с тем чтобы сделать его пригодным и для церковной службы, усиливает элемент похвалы святому в новом панегирическом стиле, удаляет нежелательные политические намеки»[47].

Дальнейшая работа над составлением жития преподобного Сергия

Как отмечает К. А. Аверьянов, «известно до десятка вариантов жития основателя Троице-Сергиевой лавры»[48], но близкое знакомство с предметом заставляет усомниться в этой оценке.

Дробленкова Н. Ф.[Коммент. 7] в своей работе сообщает, что (помимо Епифания Премудрого и Пахомия Логофета, или Серба) над житием преподобного Сергия в различные годы трудились Герман Тулупов, Симон Азарьин, Димитрий Ростовский[46], а в XIX веке житие перекладывали на доступный (более современный) язык московский митрополит Филарет[Коммент. 8] и иеромонах Никон[46], впоследствии архиепископ Никон (Рождественский). Краткая характеристика трудов перечисленных агиографов дана ниже. (В иных источниках[48] можно найти и другие имена: митрополита Московского и Коломенского Платона (Левшина), Патриарха Московского и всея Руси Алексия I и даже императрицы Екатерины II.)

XVI век

Этот раздел статьи ещё не написан. |

XVII век

В XVII веке над житием преподобного работали Герман Тулупов, Симон Азарьин и Димитрий Ростовский.

Герман Тулупов подключился к работе над житием в связи с созданием Миней Четиих в 1627—1632 годах[46]. «Как установил В. Н. Алексеев, Тулупов обнаружил в библиотеке Троице-Сергиева монастыря рукопись XV века с текстом жития, утратившим 2 листа», и недостающие листы дописал[46]. Существенных редакторских правок в текст жития, судя по всему, не внёс[46].

Симон Азарьин осуществил «стилистическую переработку Епифаниевской и Пахомиевской редакций с добавлением новых чудес», совершавшихся в продолжение XV—XVII веков[46]. Текст в редакции Симона Азарьина вместе со Службой Сергию, по распоряжению царя Алексея Михайловича, был опубликован с некоторыми изменениями и сокращениями в Москве в 1646 году[46].

Димитрий Ростовский, работая над своими «Житиями святых», включает в их число свою редакцию жития преподобного Сергия. «Из его примечания к 25 сентября следует, что в основу своего сокращенного текста он взял житие из Великих Миней Четиих»[46].

XVIII век

На этот век приходится создание варианта, созданного митрополитом Московским и Коломенским Платоном (Левшиным)[48].

В том же веке было создано «Житие преподобного Сергия Радонежского написанное императрицей Екатериной II»[49]. Указание на это произведение как на житие, составленное императрицей Екатериной II и опубликованное историком, археографом и библиографом П. И. Бартеневым упоминает в «Православной энциклопедии» историк В. А. Фёдоров[50]. В то же время Дробленкова Н. Ф. сообщает, ссылаясь на А. Н. Пыпина, что оно представляет собой «не сочиненное императрицей житие, а всего лишь выписки о Сергии Радонежском из Никоновской летописи», и далее отмечает: «В составлении подобных исторических подборок для Екатерины II, как указывает Г. Н. Моисеева, принимали участие профессора Московского университета X. А. Чеботарев и А. А. Барсов»[46].

XIX век

«В широком смысле слова сочинение житий Сергия Радонежского продолжалось и в XIX веке»[46]. Именно тогда увидели свет следующие житийные сборники:

- Муравьёв, Андрей Николаевич, Жития святых Российской Церкви, также иверских и славянских, тт. 1-12, 1855—1858; 2-е изд. 1859—1868;

- Филарет, епископ Черниговский, Русские святые, чтимые всей Церковью или местно: Опыт описания жизни их. Чернигов, 1861—1864 (2-е издание — 1863—1865, 3-е издание — 1882).

В этот же период времени вышли в свет отдельными изданиями:

- Житие преподобного Сергия Радонежского, составленное московским митрополитом Филаретом. Издание с другими словами и речами, произнесенными во время управления московской епархией. М., 1835; 2-е изд. М., 1848[46];

- Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца / Сост. иеромонахом Никоном. М., 1885; 2-е изд. М., 1891; 3-е изд. М., 1898[46].

Рубеж столетий

Работа над житием преподобного Сергия иеромонаха Никона, впоследствии архиепископа Никона (Рождественского), плавно перетекла в XX век. В предисловии к изданию 1904 года данный автор, излагая причины написания своего жития, отмечает отсутствие «простого полного перевода жития, написанного Епифанием» при наличии «более десятка разных житий Преподобного Сергия», считая лучшем из них «то, которое составлено святителем Московским Филаретом»[51]:

По своим достоинствам внутренним это житие – слиток золота, но, как предназначенное для церковного чтения, оно по необходимости отличается краткостию и опускает многие подробности, драгоценные для благоговейных почитателей памяти великого угодника Божия.

Точно так же он признает слишком краткими жития, составленные Филаретом, архиепископом Черниговским, и А. Н. Муравьевым: «ни то ни другое также не имеют желанной полноты, потому что составители этих житий, описывая жития всех Русских Святых, по необходимости старались быть краткими в изложении»[51]. Издание 1904 года оказалось пятым[51], и оно до сих пор широко переиздается[Коммент. 9].

XX век

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Древние жития преподобного в переводе на русский язык

Этот раздел статьи ещё не написан. |

Переводы жития на другие языки

Диакон Георгий (Юрий) Максимов, известный богослов и религиовед, сообщает о многочисленных переводах жития Сергия Радонежского на другие языки[52]:

- языки традиционно православных стран (болгарский, греческий, грузинский, румынский, сербский);

- языки европейских неправославных стран (английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, финский, польский);

- азиатские языки (тайский, японский, китайский, урду).

Почитание преподобного Сергия

Мощи преподобного Сергия

МЕДИНСКИЙ: Мощи Сергия Радонежского чудеса творят?

АВЕРЬЯНОВ: Вы знаете, когда я писал книжку про Сергия Радонежского, поскольку я всё-таки историк, я сказал: «Богу – Богово, кесарю – кесарево». То есть, я писал только о светской жизни. Но чудеса, они зафиксированы, во всяком случае, каждый желающий может прочитать.

…один американец, в то время всерьез увлекавшийся буддизмом, на несколько недель приехал в Россию. Он пишет: «Я посетил Троице-Сергиеву Лавру и впервые приложился к мощам святого. В этих “мертвых костях”, казалось, было больше жизни, чем во всей южной Калифорнии»[53]. Впоследствии он принял Православие, а затем и монашеский постриг с именем Адриан.

Через 30 лет, 5 июля 1422 года, были обретены нетленными его мощи, о чём свидетельствовал Пахомий Логофет.

Когда Священный Собор открыл чудотворный гроб... все увидели чудное и умиления достойное зрелище: не только честное тело святого сохранилось целым и светлым, но и одежда, в которой он был погребен, оказалась целой, совершенно не тронутой тлением... Увидев это, все прославили Бога, ведь тело Преподобного, столько лет находившееся во гробе, сохранилось невредимым.

День 5 (18) июля является одним из дней памяти святого.

«За всю историю монастыря его главная святыня перемещалась только в случае серьезной угрозы её утраты»[54]. Дважды, в 1709 году и в 1746 году, причиной послужил пожар. В первом случае мощи вынесли на прилегающую к монастырю Красногорскую площадь, а во второй — на незастроенную окраину города. «Во время войны с Наполеоном в 1812 г., когда русские войска оставили Москву, мощи вывезли в Кирилло-Белозерский монастырь»[54].

Вскрытие мощей в первые годы Советской власти

«Это случилось в 1919 г. В целях атеистической пропаганды 1 февраля Наркомат юстиции (НКЮ) советского правительства издал постановление об организованном вскрытии мощей»[54]. 11 апреля 1919 года, в рамках общей кампании[55], мощи Сергия Радонежского подвергались вскрытию в присутствии специальной комиссии с участием представителей церкви. Останки Сергия были найдены в виде костей и фрагментов грубого монашеского одеяния, в котором он был похоронен. В черепе оказалась прядь волос русо-рыжеватого цвета, тщательно завернутая в провощённую бумагу недавнего происхождения[56].

Согласно преданию, сохранённому в семье Флоренских, о предстоящем вскрытии мощей стало известно Павлу Флоренскому, и при его участии (чтобы защитить мощи от возможности полного уничтожения) глава преподобного Сергия была тайно отделена от тела и заменена головой погребённого в лавре князя Трубецкого. До возвращения мощей Церкви глава преподобного Сергия хранилась отдельно. (См. Сохранение главы преподобного Сергия Радонежского.)

Мощи преподобного Сергия после вскрытия были переданы в качестве экспоната Сергиевскому историко-художественному музею, расположившемуся в Троице-Сергиевой лавре. Монастырские стены мощи покинули перед угрозой фашистской оккупации. «Опечатанная рака вместе с музейными фондами осенью 1941 г. была эвакуирована в глубокий тыл, в город Соликамск Пермского края»[54].

Возвращение мощей в послевоенные годы

В 1946 году, после Великой Отечественной войны и открытия Лавры, мощи были возвращены Московской Патриархии[54]. Это случилось накануне Пасхи, в Великую Субботу 1946 года[Коммент. 10], когда мощи были перенесены из Троицкого собора, который оставался за музеем, в Успенский[57].

В настоящее время мощи преподобного Сергия находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Канонизация

Почитание Сергия Радонежского возникло раньше, чем появились формальные правила канонизации святых (до Макарьевских соборов русская церковь не знала обязательной соборной канонизации). Поэтому нет документальных известий о том, когда и как началось его почитание как православного святого и кем оно было установлено. Возможно, что Сергий «сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы».[58] Уже в 1427 году, спустя пять лет после обретения мощей Сергия, на его родине в Варницах был основан Троице-Сергиев Варницкий монастырь (ныне подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры).[59]

Максим Грек открыто высказывал прямые сомнения в святости Сергия. Причина сомнений была в том, что Сергий, как и московские святители «держали города, волости, сёла, собирали пошлины и оброки, имели богатства».[60] (Здесь Максим Грек примыкает к нестяжателям.)

Церковный историк Е. Е. Голубинский не даёт однозначных сообщений о начале его почитания.[61] Он упоминает две княжеские грамоты, написанные до 1448 года, в которых Сергий называется преподобным старцем, но считает, что в них он указан пока как местночтимый святой.[58] По его мнению, фактом причисления Сергия к лику святых для общецерковного почитания служит грамота митрополита Ионы к Дмитрию Шемяке, датируемая 1449 или 1450 годом (неопределённость года вызвана тем, что неизвестно, когда именно старое мартовское летоисчисление было заменено сентябрьским[62]). В ней предстоятель Русской церкви называет Сергия преподобным и ставит его рядом с другими чудотворцами и святителями, угрожая лишить Шемяку «милости» московских святых.[61][63] Голубинский считает, что общецерковное прославление Сергия Радонежского вместе с преподобным Кириллом Белозерским и святителем Алексием было одним из первых деяний митрополита Ионы после возведения его на кафедру.[61]

В ряде светских энциклопедий указано, что Сергий причислен к лику святых в 1452 году.[64][65][нет в источнике][66][67]

Некоторые светские историки считают, что Сергий причислен к святым по политическим мотивам волей великого князя Василия Тёмного. Великий князь включил Сергия в число московских святых не специальным актом, а по частному случаю, в договорной грамоте 1448 года с князем Иваном Можайским.[68][69][70]

Сергий Радонежский и католицизм

Информация о почитании Сергия Радонежского католиками до II Ватиканского собора и включения его имени в общецерковный мартиролог римско-католической церкви в 1969 году разноречива.

Журнал «Наука и религия» приводит такой рассказ: «После ареста священника Николая Александрова отец Сергий в 1925 году возглавил общину русских католиков в Москве… <…> Тернистый путь Соловьёва был омрачён и столкновением с реальной позицией католической иерархии — тогда ещё очень консервативной — по отношению к восточному обряду и русским католикам вообще»[71].

Отец Сергий Соловьёв, руководитель описываемой в журнале московской общины, выражал уверенность в незыблемости «восточных обрядов и традиций», гарантией чему служит «многовековая, неизменная политика пап», хотя и признавал: «Конечно, могут быть отдельные злоупотребления…» В итоге он столкнулся с этими «злоупотреблениями» в 1929 году, «когда послал свою рукопись о преподобном Сергии Радонежском в Рим». В ответ на рукопись цензор дал заключение[71]:

Нельзя говорить о Сергии Радонежском как о святом, потому что в Русской Церкви не было святых после разделения Церквей.

«Вопрос о почитании преподобного Сергия и других русских святых, живших до Флорентийского собора 1439 года, получил своё благоприятное разрешение только в период понтификата Пия XII»[71], — сообщает Марк Смирнов, автор цитируемой статьи. Диакон Георгий (Юрий) Максимов подтверждает: «В 1940 году папа Пий XII признал преподобного Сергия Радонежского в числе нескольких древнерусских святых, чье почитание благословлялось для русских католиков», — и добавляет: «Хотя это решение, по-видимому, было продиктовано желанием содействовать католическому прозелитизму среди русских, однако в результате почитание преподобного Сергия распространилось и на католических приходах латинской традиции, никак не связанных с Россией». В подтверждение своих слов Максимов цитирует американского католического священника Роберта Макнамару[52].

В настоящее время почитается как святой римско-католической церкви, его имя с 1969 года впервые включено в общецерковный мартиролог по распоряжению папы Павла VI, день его памяти у римо-католиков - 25 сентября по григорианскому календарю[72], его житие представлено в онлайновом житийном сборнике католических святых[73].

Дни памяти

Память преподобного Сергия празднуется в православных и старообрядческих церквах и в церквах восточных католиков 25 сентября (8 октября) (преставление), 5 (18) июля (обретение мощей).

В Русской православной церкви память Преподобного отмечается также

- 23 мая (5 июня) — Собор Ростово-Ярославских святых[74];

- 23 июня (6 июля) — Собор Владимирских святых[74];

- 6 (19) июля — Собор Радонежских святых[74];

- 24 августа (6 сентября) — Собор Московских святых[74] (указана дата переходящего празднования в 2015 году[74], общее правило — воскресенье перед 26 августа (8 сентября)[75]).

Кроме того, 24 августа (6 сентября) в Троице-Сергиевой лавре празднуется явление Богородицы преподобному Сергию[76].

В приходах западных обрядов римско-католической церкви и в церквах англиканского сообщества память Преподобного Сергия отмечается 25 сентября по григорианскому календарю.[4][52].

Иконография

Древнейшие изображения

«Самое древнее изображение преподобного Сергия — шитый покров, выполненный в 1420-е годы, ныне находится в Ризнице Троице-Сергиевой лавры»[77]. Изображение этого покрова даётся в самом начале данной статьи.

Среди житийных икон древнейшей является икона с поясным изображением в среднике «и 19 клеймами жития из местного ряда иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, авторство приписывается мастеру круга Дионисия, икона датируется около 1480 года или 1492 годом»[77].

Наиболее ранние житийные иконы, изображающие преподобного Сергия в полный рост, происходят из Успенского собора Московского Кремля (рубеж XV—XVI веков) и (предположительно) из надвратной Сергиевской церкви Троице-Сергиевой лавры (начало XVI века)[77].

- Список клейм иконы «Сергий Радонежский в житии»[77]

-

- Рождество святого.

- Научение грамоте.

- Пострижение святого.

- Изгнание бесов молитвами святого.

- Поставление в диаконы.

- Поставление в иереи.

- Изведение источника.

- Моление святого над умершим младенцем.

- Святой возвращает живого младенца отцу.

- Служение Божественной литургии святым Сергием с Ангелом.

- Явление Богородицы святому.

- Приход послов от патриарха Константинопольского Филофея.

- Исцеление ослепшего греческого епископа.

- Исцеление Захарии Бороздина.

- Исцеление бесноватого вельможи.

- Погребение святого.

- Исцеление слепого у гроба святого.

Икона из собрания музея имени Андрея Рублева

«Икона Преподобного Сергия Радонежского с 17 клеймами жития из собрания музея имени Андрея Рублева происходит из местного ряда иконостаса Успенского собора города Дмитрова Московской области»[77]. Изображение и список клейм этой иконы приведёны во врезке.

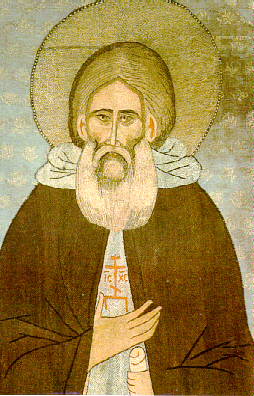

«В среднике ростовое изображение преподобного Сергия, пропорции фигуры вытянутые. Правая рука сложена в жесте благословения, в левой — развёрнутый свиток с текстом, от которого сохранились несколько букв. Сохранившиеся буквы на свитке НЕ ДАЮТ возможности реконструировать текст…» Известно, однако, что для икон преподобного Сергия характерен следующий текст, «связанный со словами завещания святого, приведенными в его житии»[77]:

Внимайте себе о всем братия моя, всех молю, имейте страх Божий, чистоту душевную, любовь нелицемерную, к сим и страннолюбие…

Этот текст «перешёл на иконы других преподобных», и «на разных иконах существуют вариации этого текста». «Состав клейм иконы соответствует первой пахомиевской редакции жития преподобного, схемы композиций восходят к лаврской иконе круга Дионисия»[77].

Пятнадцатое клеймо изображает исцеление бесноватого вельможи — «редкая сцена, вероятно связанная с заказом дмитровской иконы». Возможный заказчик иконы — «Дмитровский князь Юрий Иоаннович, особо почитающий преподобного Сергия». В известных житийных иконах преподобного Сергия такое клеймо не встречается, хотя соответствующий сюжет присутствует в житийном цикле 1463 года «в росписях Сергиевской церкви Новгородского кремля». Сцена исцеления бесноватого изображена на северной стене храма[77].

Образцы житийных икон

-

Преподобный Сергий Радонежский в житии. Москва, 1480-90-е годы. Музеи Московского Кремля. Происходит из Успенского собора Московского Кремля

-

Сергий Радонежский с житием. Ярославль. Середина XVII века. Ярославский историко-архитектурный и художественный музей заповедник

-

Житийная икона преподобного Сергия. Россия, конец XIX века

Храмы в честь преподобного Сергия Радонежского

Сергий Радонежский — один из самых почитаемых русских святых, ему посвящено большое количество храмов Украины, России, Беларуси. Своим святым покровителем преподобного Сергия считали артиллеристы («пушкари»). В Москве в 1684 году была освящена каменная церковь преп. Сергия в Пушкарях; в С.-Петербурге в 1798—1800 годах был сооружен Сергиевский всей артиллерии собор. Всего в мире не менее 781 храма во имя Сергия Радонежского.[78]

Российские храмы

Согласно информации из базы данных сайта Храмы России (по состоянию на 28 октября 2012) по всей России ему посвящены храмы и часовни общим числом 591 (показать список по всем регионам России). Если речь идет о храмах, имеется в виду что во имя преподобного Сергия освящен один из престолов храма, но не обязательно главный.

Следует также иметь в виду, что статистика сайта Храмы России включает действующие, сохранившиеся, но не действующие, не сохранившиеся и строящиеся храмы и может включать храмы, принадлежащие старообрядцам. Кроме того, эта статистика включает в себя данные по домовым храмам (расположенным на территориях больниц и других социальных учреждений). Как уже говорилось, данные по часовням включены в неё.

- Московские храмы

В Москве Сергию Радонежскому посвящены 67 храмов и часовен (показать список по Москве). Если же ограничиться лишь теми сохранившимися храмами, в которых Сергию Радонежскому посвящен главный престол, список этот заметно сократится, и в данных по Москве мы встретим (в скобках указаны даты постройки):

- собор Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре (1690—1694);

- храм Сергия Радонежского в Бибиреве (1893—1894);

- храм Сергия Радонежского в Бусинове (2-я пол. 1850-х);

- храм Сергия Радонежского в Зеленограде (1997);

- храм Сергия Радонежского в Новоспасском монастыре (1787);

- храм Сергия Радонежского в Крапивниках (1678)

- и некоторые другие храмы.

В этот список не входят:

- известный московский храм Сергия Радонежского в Рогожской слободе, который называют так не по главному престолу (который освящен в честь Троицы Живоначальной[79]);

- храм Троицы Живоначальной в Конькове (1690—1694), который иначе именуется храмом Сергия Радонежского (главный престол также освящен в честь Троицы Живоначальной[80], хотя до закрытия храма в годы советской власти главный престол был освящен во имя Сергия Радонежского[81]).

- Храмы Московской и соседних с ней областей

Весьма значительное число храмов с престолами во имя Сергия Радонежского мы обнаруживаем в Московской области: список включает 174 храма и часовни (с учётом не сохранившихся, строящихся, старообрядческих и т. д., как указано выше, см. список). Что касается аналогичных данных по областям, прилегающим к Московской, мы имеем следующую статистику.

| Область | Число | открыть список |

| Владимирская | см. список по Владимирской области | |

| Рязанская | см. список по Рязанской области | |

| Тульская | см. список по Тульской области | |

| Калужская | см. список по Калужской области | |

| Смоленская | см. список по Смоленской области | |

| Ярославская | см. список по Ярославской области | |

| Итого |

Вместе с Москвой и Московской областью соседние области дают 392 храма и часовни, в той или иной мере посвященных преподобному Сергию, что составляет 66 % от общего числа посвященных ему храмов и часовен по всей территории России.

- Дополнительная информация

Информация по отдельным храмам этих и других областей представлена на странице Церковь Сергия Радонежского.

Храмы за рубежом

Этот раздел не завершён. |

- храм Сергия Радонежского в г. Йоханнесбурге, ЮАР (освящен 2 марта 2003 года митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом)

- монастырь Сергия Радонежского, г. Румия, Черногория

Празднование 700-летия преподобного Сергия Радонежского

14 сентября 2011 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о праздновании в 2014 году 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского[82][83][84]. Основным местом праздничных мероприятий является Сергиев Посад[85].

Исторические заслуги преподобного Сергия Радонежского

В этой статье имеется избыток цитат либо слишком длинные цитаты. |

Сергий глазами Ключевского

Колонизация Заволжья

(по Ключевскому)

Влияние преподобного Сергия обусловило, в числе прочего, заметное оживление стремления к монашеской жизни: с 1240 по 1340 годы возникло около 30 новых монастырей, а в следующее столетие, с 1340 по 1440 годы, поколение времён Куликовской битвы и его ближайшие потомки дали миру основателей до 150 новых монастырей. Изменилось и направление монастырской жизни. До середины XIV века «почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами». Впоследствии решительный численный перевес берут монастыри, возникавшие в отдалении от городов, на невозделанных землях, и монашеская борьба с духовными недостатками человека соединилась с новой борьбой — «с неудобствами внешней природы», причём «эта вторая цель стала новым средством для достижения первой»[86].

Однако бегство монахов от соблазнов мира послужило его насущным нуждам. До середины XIV века русское население было заперто в междуречье Оки и Верхней Волги — в треугольнике, выход из которого на запад, юг и юго-восток запирали татары и Литва. Открытый путь на север и северо-восток вёл за Волгу, в глухой непроходимый край, кое-где заселённый финно-угорскими племенами. Селиться в этих местах русские крестьяне боялись. «Монах-пустынник и пошел туда смелым разведчиком»[86].

Новые монастыри с середины XIV века и до конца XV века в своём большинстве возникали за Волгой, среди костромских, ярославских и вологодских лесов. Русское монашество мирным путём завоевало для христианской Церкви и русского народа финское языческое Заволжье. Опорными пунктами крестьянской колонизации становились многочисленные лесные монастыри[86].

По мысли Ключевского, имя Преподобного входит в число тех имён, которые «выступили из границ времени, когда жили их носители»: дело Сергия оказало настолько глубокое и благотворное действие на жизнь дальнейших поколений, что сам преподобный Сергий из исторического деятеля превратился «в народную идею»[86].

Преподобный Сергий, пишет Ключевский, посвятил свою жизнь нравственному воспитанию народа. Историк отмечает, что «политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной». Нравственное влияние преподобного Сергия, по мысли Ключевского, обусловило два факта, которые вошли в число основ русской государственности: 1) народ преодолел страх перед завоевателями и вышел на Куликовскую битву; 2) «дружными усилиями монаха и крестьянина» создалась верхневолжская Великороссия[86].

Первый из двух фактов обнаружился при жизни преподобного Сергия, второй же — «целый сложный и продолжительный исторический процесс», лишь начавшийся при жизни Сергия Радонежского[86] (см. врезку).

Нравственное воздействие преподобного Сергия на русский народ было таково, что Ключевский признавал его чудом.

Сергий глазами Флоренского

Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдём ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя; своё культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность.

Сергий глазами Голубинского

Во главе многочисленного сонма русских подвижников стоят три великих… преподобные Антоний и Феодосий Печерские и преподобный Сергий Радонежский.

— Евгений Голубинский. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра, 1909 г.