Славяне

| Славяне | |

|---|---|

| Численность | приблизительно 300—350 млн; славянские общины и землячества есть во многих странах мира |

| Расселение | Восточная Европа, Балканский полуостров, Азия и Америка |

| Язык | славянские языки |

| Религия |

основные: христианство (православие, протестантизм, католицизм) и ислам (суннитского толка); также встречается атеизм, в прошлом — славянское язычество |

| Входит в | индоевропейцы |

| Этнические группы | |

| Происхождение | образовались в процессе расселения древних славян |

Славя́не, славя́нские народы[1] — группа народов, говорящих на славянских языках[1], крупнейшая[2] в Европе этноязыковая общность.

Этногенез славян начался не позднее IV века. Славянская группа народов образовалась в процессе расселения древних славян (праслав. *slověne, ст.‑слав. словѣнє[3]) в VII—VIII веках н. э. Возникшие в результате этого народы сохранили сознание общности, что отражено в исторических памятниках и самоназваниях ряда славянских народов[1]. В настоящее время славяне расселены на обширной территории Южной, Центральной и Восточной Европы и далее на восток — вплоть до Дальнего Востока России. Славянское меньшинство имеется также в государствах Западной Европы, Закавказья, Америки, и Средней Азии. Общая численность славян — 300—350 млн человек. Выделяются западные славяне (поляки, силезцы, словинцы, чехи, словаки, кашубы, моравы и лужичане), восточные славяне (русские, белорусы, украинцы, русины) и южные славяне (болгары, сербы, хорваты, босняки, македонцы, словенцы, черногорцы).

Название

Этноним славяне (церк.-слав. словѣне, белор. славяне, укр. слов'яни, болг. славяни, серб. и макед. Словени, хорв. и босн. Slaveni, словен. Slovani, пол. Słowianie, чеш. Slované, словац. Slovania, русин. Славяне, кашуб. Słowiónie, в.-луж. Słowjenjo, н.-луж. Słowjany) сохранился во всех славянских языках.

В античных (римских и византийских) письменных памятниках название славян выглядит как «склавины» (греч. Σκλαβηνοί, лат. Sklavīnî), в арабских источниках как «сакалиба».

Существуют несколько версий происхождения этнонима «славяне» (праслав. *slověne[3]).

Основными являются:

- от двух родственных славянских слов, восходящих к общему праиндоевропейскому корню *ḱleu̯ — «молва, известность»:

- слово, таким образом словѣне — это «люди, говорящие „по-нашему“», в отличие от немцев — «немых», то есть «не владеющих нашим языком», «чужих»,

- слава, то есть славѣне — «славные». Однако данная форма (с -а- в корне) — позднее образование, зафиксированное в славянских источниках в позднем Средневековье.

- от индоевропейского слова *s-lau̯-os «народ» (с индоевропейским «подвижным s»), ср. др.-греч. λᾱός;

- от топонима, видимо, названия реки (ср. эпитет Днепра Славутич, реки Слуя, Слава, Славница в разных славянских землях) от пра-и.-е. *ḱlou̯ǝ- «омывать, очищать» ср. др.-греч. κλύζω «омываю», κλύζει ̇ πλημμυρεῖ, ῥέει, βρύει, κλύδων «прибой», лат. cluō «очищаю», сlоāса «канализационный сток». Этой версии отдают предпочтение некоторые лингвисты (например, М. Фасмер) в силу того, что суффиксы -ѣн(ин) и -ян(ин) встречаются только в производных от названий мест[3].

Данный этноним как племенной закрепился в ходе этногенеза словаков (с несколько иным суффиксом), словенцев, словинцев. Этноним «словене» как основной, кроме этих народов, носили также ильменские словене — жители Новгородской земли.

История

Происхождение

Близость славянских языков при значительном современном ареале расселения славян и отсутствии у славян когда-либо политического единства, а также языковое сходство древнейших славянских письменных памятников (конец 1-го — начало 2-го тысячелетия) свидетельствуют об относительно компактной территории исходного проживании и позднем распаде славянской общности. Большинство исследователей, основываясь на данных исторического языкознания, письменных источников и археологии, считают, что древние славяне проживали в лесной и лесостепной зоне Центральной и Восточной Европы от реки Одер до Среднего Поднепровья и прилегающего Полесья. Учёные помещают прародину славян в пределах этой территории в Среднем Поднепровье, Полесье, Висло-Одерском регионе (польский лингвист, славист Т. Лер-Сплавиньский, Тадеуш, его последователи и др.), Северо-Восточном Прикарпатье (немецкий лингвист Ю. Удольф и др.), Среднее Подунавье (О. Н. Трубачёв) и др.

Письменные свидетельства

Наиболее ранние упоминания (Плиний Старший, Тацит, Птолемей), вероятно связанные с этногенезом славян, предположительно, относятся[4] к венедам. Первые достоверные упоминания славян читаются в письменных источниках V—VI веков, где они названы склавины, и, предположительно, анты и венеды, в частности, в трудах византийского дипломата и историка Приска Панийского и византийского писателя Прокопия Кесарийского. Приск, в 440-х годах участвовавший в византийском посольстве к правителю гуннов Аттиле в Среднее Подунавье, приводит слова, которые имеют ближайшие соответствия в славянских языках (напр., μέδος – medъ) и/или связываются преимущественно со славянскими традициями. О склавенах, как выделившемся из венедов самостоятельном этносе, писал готский историк Иордан в первой половине VI века:

от истока реки Вистулы на огромных пространствах обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются славянами (склавенами) и антами[5].

Отождествление венедов (венетов) античных авторов со славянами не имеет никаких иных подтверждений, кроме указаний авторов V—VI веков, и рядом учёных термин «венеды» рассматривается как этникон (наименование по месту жительства), характерный для античной историографии, а не раннее название славян[5].

Русские летописи, включая древнерусский летописный свод начала XII века «Повесть временных лет», помещают родину славян на среднем (Норик) и нижнем Дунае, где их впервые зафиксировали византийские письменные источники[5][6].

Лингвистические данные

Славянские языки имеют большое число сходств с балтскими, что объясняется происхождением славян и балтов от единой балто-славянской общности (в рамках индоевропейской) и/или длительными контактами славян и балтов. Заимствования в праславянском языке из иранских языков исследователи объясняют различными причинами: расширением на запад «скифо-сибирского мира», соседством славян с сарматами и/или народами позднескифской археологической общности. Влияние германских языков на праславянский и в обратном направлении, предположительно, было следствием экспансии некоторых германских объединений на восток. Некоторые особенности культуры и языка славян восходят к эпохе компактного проживания носителей индоевропейских языков[1].

Археологические данные

Преимущественно со склавинами соотносятся памятники VI—VII веков пражской культуры (включая суковско-дзедзицкий тип), ипотешти-кындештской группы и производных от них. Присутствие славян на части территории Балкан, отмеченное топонимией вплоть до Греции, археологически слабо подтверждено. С антами связывается пеньковская культура. Предположительно, с частью венедов и другими славянскими группами могут быть сопоставлены памятники V—VII веков типа верхних (поздних) слоёв тушемлинской культуры, культуры длинных курганов, колочинской культуры и др., а также некоторые памятники лесостепного Подонья (из группы Замятино — Чертовицкое, ряд пеньковских и колочинских памятников) и Поволжья (именьковская культура). Эти культуры восходят к памятникам первой половины 1-го тысячелетия киевской культуры и других групп, восходящих, в свою очередь к традициям зарубинецкой культуры (III / II век до н. э. — II век н. э.). К славянскому кругу ряд исследователей относят также часть носителей пшеворской культуры (II век до н. э. — IV век н. э.), памятников лимигантов, отдельные компоненты черняховской культуры (II—IV века) и др.[1] Первой достоверно славянской (праславянской) археологической культурой, по мнению большинства археологов, является пражско-корчакская культура, которая что она объединяет регионы славянского мира, которые в результате распада праславянской общности стали ареалами самостоятельных славянских этнолингвистических групп — южных, западных и восточных славян[5]. Памятники пражской культуры получили распространение на Балканах[7] и достигли Среднего Поднепровья[5].

-

Керамика пражского типа, VI—VIII века

-

Славянские серебряные сокровища из Мартыновского клада на территории современной Украины, VI—VII века

Расселение древних славян

К VI веку расселились в Восточной Европе и стали известны древним историкам как склавины, а также, предположительно, венеды и анты[5]. В VI веке славянский ареал был рассечён расселившимися из Центральной Азии аварами[5]. В VI—VIII веках происходила славянская колонизация Восточных Альп, до этого заселённых германцами и разнородным романизированным населением. К 692 году относится поход императора Юстиниана II с покорёнными им славянами на арабов. С середины VII—VIII веков усилилось присутствие и расширился ареал славян на востоке и севере (Мартыновский клад, Сахновское городище, роменско-борщёвская культура, культура новгородских сопок)[1]. К VIII веку в южной части своего ареала славяне заселили Балканы.

Славянские племена

В источниках конца 1-го — первой половины 2-го тысячелетия, отражающих также более ранние реалии, имеются сведения о многочисленных племенах славян в Центральной Европе — группы полабских славян, поморяне, западнославянские поляне, мазовшане, слензане, висляне, лендзяне, чехи, нитряне и др., в Восточной Европе — словене, кривичи, полочане, радимичи, вятичи, дулебы, белые хорваты, волыняне, дреговичи, древляне, восточнославянские поляне, северяне, уличи, тиверцы, и на Балканах — хорваты и сербы, хорутане, мораване и др.[1]

Государственный период

А. Муха. 1926

В VII веке возникают первые достоверно известные славянские государственные образования: Са́мо, Карантания, несколько «славиний» (название объединений славянских племён в византийских источниках) на Балканах. Некоторые группы славян вошли в состав Аварского каганата (562—823), данническую территорию Хазарского каганата (примерно с IX века), Венгрию (около 895—1000). Позднее сформировались крупные государства, в которых славяне составляли большинство населения: Первое Болгарское царство (681—1018), Великая Моравия (822—907), Киевская Русь, государства сербов, хорватов, Пржемысловичей, Пястов и др. Образование разных славянских государств закрепило распад славянской общности.

В Средние века и позднее большая часть славян в бассейне Эльбы и отчасти Одера была ассимилирована немцами. В Западном Подунавье основную часть славян ассимлировали баварцы и австрийцы. На части территории Среднего и Нижнего Подунавья — венгры, румыны, молдаване. В юго-западной части Балкан — греки, албанцы.

В Восточной Европе славянами были ассимилирован ряд балтских и финно-угорских народов, в том числе полностью были ассимилированы голядь, меря, мещера, мурома и др.

Преимущественно на славянской основе сформировались казаки (этносословные группы). В позднее Средневековье и Новое время русские расселились на обширных территориях Евразии: на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток вплоть до Тихого океана, на Северный Кавказ, в Среднюю Азию[1].

-

Славяне в Юго-Восточной Европе (1869)

-

Этно-языковая карта Австро-Венгрии и примыкающих земель (1911)

-

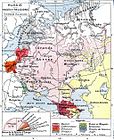

Этническая карта Европейской России (1898)

-

Панславянские цвета, принятые на Славянском конгрессе в Праге в 1848 году

Культура

Традиционная культура славян является типичной для Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы[1].

Славянские языки

Славянские языки представляют собой ветвь (группу) индоевропейской семьи языков. Широко распространены в ряде стран Центральной и Восточной Европы и Северной Азии. Носители славянских языков составляют большую часть населения России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии и Польши. Компактные группы носителей проживают в Казахстане, в странах Средней Азии и Закавказья, Молдавии, странах Балтии и ряде других европейских стран. Отдельные группы проживают в США, Канаде, Аргентине, Австралии, Израиле и др. По оценкам конца 2000-х годов общее число говорящих на славянских языках составляет более 290 млн человек[8].

В рамках индоевропейской языковой семьи славянские языки имеют наибольшее число общих древних черт с балтийскими языками, поэтому учёные предполагают существование общего балтославянского этапа в развитии данных двух индоевропейских диалектных групп[8][1].

Славянские языки представлены тремя группами: западнославянские, восточнославянские и южнославянские языки. Современные восточнославянские языки: русский язык, украинский язык, белорусский язык и региональные карпаторусинские идиомы (русинский язык); южнославянские языки: болгарский язык, македонский язык, словенский язык, сербскохорватский язык (или сербский, хорватский, боснийский и черногорский); западнославянские языки: чешский язык, словацкий язык, польский язык, региональный кашубский язык, а также лужицкий язык в Германии (серболужицкий, имеющий два литературных языка — верхнелужицкий и нижнелужицкий) и южнорусинский язык в Сербии и Хорватии. К южнославянским языкам принадлежат также мёртвый старославянский язык и сохранившийся в богослужении церковнославянский язык, к западнославянской — мёртвый полабский язык. Эти группы языков сформировались из племенных диалектов праславянского языка в результате миграции славян с середины 1-го тысячелетия н. э., в особенности в западном (до бассейна реки Эльба), юго-западном (Альпы) и юго-восточном (Балканы) направлениях.

Ряд заимствований в праславянском языке произошли в результате его контактов с германскими, кельтскими, иранскими и другими индоевропейскими диалектами. Позднее в отдельные славянские языки обогатились заимствованиями из различных языков. Германские языки влияли на славянские начиная со Средних веков. В наибольшей степени влияние оказал немецкий язык, особенно на западнославянские языки. Тюркские и другие восточные языки — в основном на южнославянские и восточнославянские языки. Финно-угорские языки — на восточнославянские языки. Новогреческий, албанский, румынский — на славянские языки балканского региона; румынский и венгерский — на славянские языки карпатского и соседних с ним регионов. Культурные контакты повлияли на заимствования в ряде славянских языков из древнегреческого, латинского, французского языков. В новейшее время все славянские языки испытывают влияние английского языка[8].

Влияние славянских языков на соседние языки идёт ещё с праславянского периода и представлено в основном в местной топонимике. Наиболее сильно прослеживается оно в румынском и венгерском языке. Корни некоторых праславянских металлургических терминов схожи с прагерманскими, что, возможно, обусловлено перениманием техники железоделательного искусства (прагерм. *swerð(a)- "меч", ← нем. Schwert, ср. праслав. *svьrdьlъ "сверло", прагерм. *ùhwn → нем. Ofen, ср. праслав. *vygnь "кузница")[9].

Письменность и литература

Достоверно существовавших азбук у славян было три: глаголица, кириллица и латиница. В настоящее время большинство православных славянских народов используют кириллицу, а большинство католических славянских народов — латиницу.

Первые памятники славянской письменности были созданы в 860-е годах. Ими стали переводы богослужебных и некоторых других текстов с греческого и иногда с латинского языков, связанные с деятельностью Кирилла и Мефодия, греков-миссионеров, для нужд христианского богослужения в Моравии создавших на базе южномакедонского диалекта особый письменный язык, в дальнейшем получивший название старославянский язык. Первым славянским алфавитом стала глаголица, применявшаяся в Моравии и Чехии до конца XI века, в Хорватии — до конца XVIII века. В X—XI веках в Восточной Болгарии глаголицу сменила кириллица, получившая распространение в Болгарии, Сербии, Боснии и на Руси.

Более поздний этап развития старославянского называется церковнославянский язык. Он использовался в качестве литературного языком православными славянами вплоть до XVIII—XIX веков[8]. Православные славяне в период с IX века до начала Нового времени образовывали так называемую Slavia Orthodoxa (современный термин), литературную общность, существовавшую в условиях единой языковой среды (церковнославянский язык, его изводы, а также близкие к ним национальные литературные языки) и обладавшую единым литературным фондом[10][11]. Имела тесную связь с византийской литературной традицией[12]. Графические средства церковнославянского языка также использовались для записи нелитературных текстов, таких как русские берестяные грамоты (с XI века)[8].

В X—XI веках появляются первые известные славянские письменные тексты на латинице — Фрейзингенские отрывки, которые исследователи считают старейшим памятником словенского языка. В конца XIII века возникает чешское и польское письмо на основе латиницы. В более поздние периоды для записи текстов на некоторых славянских языках применялась арабская графика: мусульманская письменность в Боснии, старобелорусские рукописные китабы XVI—XVII веков, записанные белорусским арабским алфавитом польско-литовскими татарами.

Современные литературные славянские языки формируются с XVIII века. Некоторые славянские народы и малочисленные этнические группы обрели современные литературные языки только в XX веке (македонский язык, языки различных групп русин и др.)[8].

Антропонимика

Имена

Фамилии

Мифология и религия

Славянская мифология формировались на протяжении долгого периода в процессе выделения древних славян из индоевропейской общности народов во 2-м — 1-м тысячелетии до н. э. и взаимодействия с мифологией и религией соседних народов. Поэтому в славянской мифологии имеется значительный индоевропейский пласт. Предполагается, что к нему относятся образы бога грозы и боевой дружины (Перун), бога скота и потустороннего мира (Велес), элементы образов близнечного божества (Ярило и Ярилиха, Иван-да-марья) и божества Неба-Отца (Стрибог). Также индоевропейскими по сути являются такие образы, как Мать Сыра-Земля, связанная с ней богиня ткачества и прядения (Мокошь), солнечное божество (Дажьбог), и некоторые другие[13]. Собственно славянские мифологические повествования не сохранились: религиозно-мифологическая целостность славян была разрушена в период их христианизации. Высшая мифология древних славян известна фрагментарно. Больше сведений имеется по низшей мифологии[14].

Прокопий Кесарийский (VI век) писал о жертвоприношениях верховному богу славян — громовержцу, речным духам (названным им «нимфами») и др. Русско-византийские договоры X века упоминают дружинного бога Перуна и «скотьего бога» Волоса. «Повесть временных лет» (начало XI века) под 980 годом называет несколько богов, идолы которых были поставлены в Киеве князем Владимиром Святославичем: Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь. Западно-европейские авторы XI—XII веков подробно описывали святилища и культы Радегаста (Сварожича) в Ретре, Святовита (Свентовита) в Арконе, Триглава в Щецине, Чернобога, святилище в Волине и др. Ряд исследователей рассматривают некоторые восточно-европейские археологические памятники как славянские языческие святилища (Перынь, комплекс близ места находки Збручского идола и др.), однако это отождествление не является бесспорным[1].

Между VI и X веками большая часть славян приняла христианство: восточные и юго-восточные по Византийскому обряду, а Западные и Юго-Западные по Римскому обряду.

Некоторая часть славян приняла ислам в результате Османской оккупации Балкан. Славянами-мусульманами являются помаки, торбеши, горанцы и бошняки.

Славянское язычество дошло до наших дней в «христианизированном» виде[15][16]. После христианизации старые верования сохранялись в культуре славян в культе предков и веры в низших духов: домовых, леших, русалок и др.[1][17] Большое число дохристианских элементов сохранялось в славянских календарных обрядах и обрядах жизненного цикла[1].

С XX века формируется славянское неоязычество, в той или иной степени придерживающееся псевдоисторических идей[18][19][20].

Календарь

У славянских народов к позднему Средневековью сложились системы членения, счёта и регламентации годового времени, организующие обрядовый цикл (календарные обряды), хозяйственную и бытовую практику, в значительной мере верования и бытование фольклора. В структурном и генетическом отношении народные календари у славян представляют собой сложные переплетения различных моделей: распорядка христианских праздников, постов и мясоедов; календарей солнечного, лунного, вегетативного; земледельческого, скотоводческого, охотничьего, ткаческого, пчеловодческого и т. д.; свадебного и поминального, демонологического (ср. сезонность и календарную приуроченность появления мифологических персонажей), фольклорного (ср. календарные регламентации пения, загадывания загадок и т. п.). Каждая из этих моделей образует особый цикл и соотносится с особым кругом верований о природе и человеческой жизни; вместе с тем все они взаимно связаны[21].

Костюмы

Кухня

Славянская культура у неславянских народов

Наука о славянах

Современные характеристики

Когда-то славяне были этносом, но уже много веков славяне — это только языковая семья. Нет ни славянской расы, ни славянской религии, ни славянского политического объединения, ни специфически славянской культуры, ничего. Нет даже славянского языка — только сходство языков. Это всё, что объединяет славян. И идея о том, что когда-то они были единым народом.

Современные группы и народы

Восточные

- Русские (самоназвание — русские, единственное число — русский, название языка — русский язык)

- Украинцы (самоназвание — українці, единственное число — українець, название языка — українська мова)

- Белорусы (самоназвание — беларусы, единственное число — беларус, название языка — беларуская мова)

Западные

- Поляки (самоназвание — polacy, единственное число — polak, название языка — język polski, polszczyzna)

- Чехи (самоназвание — češi, единственное число — čech, название языка — český jazyk, čeština)

- Словаки (самоназвание — slováci, единственное число — slovák, slovenský, название языка — slovenský jazyk, slovenčina)

- Лужичане (самоназвание — serby, serbja, единственное число — serb, названия языков — dolnoserbska rěc, hornjoserbska rěč)

- Кашубы (самоназвание — kaszëbi, единственное число — kaszëb, название языка — kaszëbsczi jãzëk)

- Силезцы (самоназвание — ślůnzoki, единственное число — ślůnzok, название языка — język śląski)

Южные

- Болгары (самоназвание — българи, единственное число — българин, название языка — български език)

- Босняки (самоназвание — bošnjaci, единственное число — bošnjak, название языка — bosanski jezik, srpskohrvatski jezik)

- Македонцы (самоназвание — македонци, единственное число — македонец, название языка — македонски јазик)

- Сербы (самоназвание — срби, единственное число — србин, название языка — српски језик)

- Хорваты (самоназвание — hrvati, единственное число — hrvat, название языка — hrvatski jezik)

- Словенцы (самоназвание — slovenci, единственное число — slovenec, название языка — slovenski jezik, slovenščina)

- Черногорцы (самоназвание — црногорци, единственное число — црногорац, название языка — црногорски језик)

Славянские группы со спорным статусом

Генетика

По данным Y-хромосомы, мтДНК и аутосомному маркеру CCR5de132 генофонд восточных и западных славян (словаков и чехов) практически неразличим, что согласуется и с лингвистической близостью славянских языков, демонстрируя значительные отличия от соседних финно-угорских, тюркских и северокавказских народов на всём протяжении с запада на восток; такая генетическая однородность несколько необычна для генетики с учётом столь широкого расселения популяций[23][24]. Вместе они составляют основу «восточноевропейского» генетического кластера[англ.], в который входят также иноязычные венгры и аромуны[23][25].

Только поляки и северные русские среди восточных и западных славян относятся к другому, «североевропейскому» генетическому кластеру вместе с балтами, германскими и прибалтийско-финскими народами[26][27].

Южные славяне, географически отстоящие от других славян, по данным Y-хромосомы, генетически неродственны остальным славянам и представляют варианты балканского генофонда[28][29].

Современные славянские государства

Славянскими называют государства, в которых славяне составляют преобладающее большинство населения[30][31]:

Белоруссия (белор. Рэспубліка Беларусь)[32]

Белоруссия (белор. Рэспубліка Беларусь)[32] Болгария (болг. Република България)

Болгария (болг. Република България) Босния и Герцеговина (босн. и хорв. Bosna i Hercegovina, серб. Босна и Херцеговина)

Босния и Герцеговина (босн. и хорв. Bosna i Hercegovina, серб. Босна и Херцеговина)

- Государство является конгломератом двух автономных административных единиц и округа, формально принадлежащего одновременно обеим автономиям, но де-факто находящегося под международным управлением:

Республика Сербская (серб. Република Српска/Republika Srpska)

Республика Сербская (серб. Република Српска/Republika Srpska) Федерация Боснии и Герцеговины (босн. и хорв. Federacija Bosne i Hercegovine)

Федерация Боснии и Герцеговины (босн. и хорв. Federacija Bosne i Hercegovine)

- Славяне (боснийцы в шести кантонах, хорваты в трёх кантонах, в одном кантоне представителей обеих национальностей поровну) составляют большинство во всех 10 кантонах Федерации.

- Округ Брчко (босн. Brčko Distrikt, хорв. Distrikt Brčko, серб. Брчко дистрикт/Brčko Distrikt)

- Государство является конгломератом двух автономных административных единиц и округа, формально принадлежащего одновременно обеим автономиям, но де-факто находящегося под международным управлением:

ДНР (не признана)

ДНР (не признана) ЛНР (не признана)

ЛНР (не признана) Польша (пол. Rzeczpospolita Polska)

Польша (пол. Rzeczpospolita Polska) Приднестровье (не признана) (молд. Република Молдовеняскэ Нистрянэ, укр. Придністровська Молдавська Республіка, рус. Приднестровская Молдавская Республика)

Приднестровье (не признана) (молд. Република Молдовеняскэ Нистрянэ, укр. Придністровська Молдавська Республіка, рус. Приднестровская Молдавская Республика) Россия

Россия

- Федеративное государство. Русские составляют большинство в 72 из 85 регионов.

Северная Македония (макед. Република Северна Македонија)

Северная Македония (макед. Република Северна Македонија) Сербия (серб. Република Србија)

Сербия (серб. Република Србија)

- Государство является унитарным, со славянским большинством, однако в его составе существуют 2 автономные административные единицы:

Автономный край Воеводина (серб. Аутономна покрајина Војводина/Autonomna pokrajina Vojvodina, венг. Vajdaság Autonóm Tartomány, словац. Autonómna pokrajina Vojvodina, рум. Provincia Autonomă Voivodina, русин. Автономна Покраїна Войводина) — славяне составляют большинство — 76,44 % населения.

Автономный край Воеводина (серб. Аутономна покрајина Војводина/Autonomna pokrajina Vojvodina, венг. Vajdaság Autonóm Tartomány, словац. Autonómna pokrajina Vojvodina, рум. Provincia Autonomă Voivodina, русин. Автономна Покраїна Войводина) — славяне составляют большинство — 76,44 % населения.- Автономный край Косово и Метохия (серб. Аутономна Покрајина Косово и Метохијa/Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, алб. Krahina Autonome e Kosovës dhe Metohisë) — фактически, по состоянию на 2017 год, большая часть его территории контролируется частично признанной Республикой Косово. Славяне составляют меньшинство (после изгнания большинства сербов) — около 5 % населения.

- Государство является унитарным, со славянским большинством, однако в его составе существуют 2 автономные административные единицы:

Словакия (словац. Slovenská republika)

Словакия (словац. Slovenská republika) Словения (словен. Republika Slovenija)

Словения (словен. Republika Slovenija) Украина (укр. Україна)

Украина (укр. Україна) Хорватия (хорв. Republika Hrvatska)

Хорватия (хорв. Republika Hrvatska) Чехия (чеш. Česká republika)

Чехия (чеш. Česká republika) Черногория (серб. Црна Гора, Crna Gora)

Черногория (серб. Црна Гора, Crna Gora)

Также, формально, существует Автономное территориальное образование с особым правовым статусом Приднестровье в составе Молдавии (молд. Unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special Transnistria, укр. Автономне територіальне утворення з особливим правовим статусом Придністров'я, рус. Автономное территориальное образование с особым правовым статусом Приднестровье), однако, фактически, по состоянию на 2014 год, вся его территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

Численность

| Народ | Основные страны проживания (больше 10 % общей численности народа) |

Оценочная численность в мире |

|---|---|---|

| Русские | 129 000 000[33] | |

| Поляки | 57 393 000[34] | |

| Украинцы | 46 700 000[35] | |

| Сербы | 12 000 000[36][37] | |

| Чехи | 12 000 000[38] | |

| Белорусы | 10 000 000[39] | |

| Болгары | 9 000 000[40][41][42] | |

| Хорваты | 8 000 000[43][44] | |

| Словаки | 5 401 000[45] | |

| Босняки | 2 800 000 | |

| Словенцы | 2 500 000[46] | |

| Македонцы | 2 200 000[47] | |

| Черногорцы | 400 000—500 000 |

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Гавритухин, Петрухин, 2015.

- ↑ D. Kirk. Europe’s Population in the Interwar Years

- ↑ 1 2 3 славянин // Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch : в 4 т. / авт.-сост. М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. чл.‑кор. АН СССР О. Н. Трубачёва, под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина [т. I]. — Изд. 2-е, стер. — М. : Прогресс, 1986—1987.

- ↑ Буданова В. Великое переселение народов. Лекция 6. Славянский этап великих миграций.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Петрухин В. Я. Русь в IX—X веках. От призвания варягов до выбора веры. 2-е изд., испр. и доп. М. : Форум : Неолит, 2014.

- ↑ Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова) // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачёва, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб. : Наука, 1997. Т. 1 : XI—XII века. (Ипатьевский список «Повести временных лет» на языке оригинала и с синхронным переводом). Электронная версия издания, публикация Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

- ↑ Врионис С.[англ.] Славянското общество на Балканите (VI—VII в.). София, 1999.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Скорвид, 2015.

- ↑ Материальная культура древних славян по данным праславянской лексики / Очерки истории культуры славян (автор главы - А. Ф. Журавлёв). М.: Издательство "Индрик", 1996. Стр. 138

- ↑ Пиккио, Рикардо. Slavia Orthodoxa. Литература и язык. М. : Знак, 2003.

- ↑ Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 122.

- ↑ Каравашкин А. В. Литературный обычай Древней Руси (XI—XVI вв.). М. : РОССПЭН, 2011. 544 с.

- ↑ Об индоевропейских истоках славянской мифологии см.: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М.: Наука, 1974.

- ↑ Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянская мифология // Мифы народов мира : Энциклопедия. Электронное издание / Гл. ред. С. А. Токарев. М., 2008 (Советская Энциклопедия, 1980). С. 929—934.

- ↑ Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., Изд-во Моск. ун-та, 1982. 248 с.

- ↑ Толстая, 2012, с. 616—619.

- ↑ Georgieva, Ivanička. Bulgarian Mythology. Sofia : Svyat Publishers, 1985. S. 108.

- ↑ Шнирельман В. А. Арийский миф в современном мире. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»).

- ↑ Полиниченко Д. Ю. Неоязычество и любительская лингвистика в современной России // Язык и культура. Научный интернет-журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Философского факультета Прешовского университета в Прешове. — 2012. — № 12.

- ↑ Айтамурто, Каарина. Родноверие, современное славянское язычество и сложности определения «религии». Доклад, октябрь 2018 года, Второй Конгресс Русского религиоведческого общества «Понимание религии : исторические и современные аспекты» (2018).

- ↑ Толстая, 1999, с. 442.

- ↑ Клейн Л. С. Опасная ДНК-демагогия Клёсова // Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований В защиту науки. — 2015. — № 15. — ISBN 978-5-02-039148-2.

- ↑ 1 2 Verbenko et al., 2005, pp. 10—18.

- ↑ Балановский, 2012, с. 13.

- ↑ Балановский, 2012, с. 23.

- ↑ Балановская и др., 2011, с. 27—58.

- ↑ Балановский, 2012, с. 26.

- ↑ Балановский, 2012, с. 24.

- ↑ Balanovsky et al., 2008, pp. 236—250.

- ↑ Иванников И. А. ia-centr.ru ::: Экспертная оценка :: Россия и славянские государства в начале XXI века: проблема славянского союза. Дата обращения: 13 июля 2013. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.

- ↑ Михаил Швыдкой. Все попытки создать панславянские структуры заканчивались неудачно — Михаил Швыдкой — Российская газета

- ↑ Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Перепись населения — 2009. Статистические публикации.

- ↑ Александр Арефьев. Сжимающееся русскоязычие. Демографические изменения - не на пользу русскому языку.. — Демоскоп Weekly, 14—31 октября 2013. — № 571—572.

- ↑ Включая 36 522 000 представителей одной этнической идентичности, 871 000 — комплексной этнической идентичности (431 000 поляков и силезцев, 216 000 поляков и кашубов и 224 000 поляков и другой идентичности) в Польше (по данным переписи 2011 года) и примерно 20 000 000 человек вне Польши: Świat Polonii, witryna Stowarzyszenia Wspólnota Polska: «Polacy za granicą» Архивировано 24 октября 2013 года.

- ↑ Paul R. Magocsi. A History of Ukraine: The Land and Its Peoples. University of Toronto Press, 2010. P. 11.

- ↑ The Serbian Diaspora and Youth: Cross-Border Ties and Opportunities for Development, Theodore E. Baird, Roskilde University and Amanda Klekowski von Koppenfels, University of Kent at Brussels p. 5.

- ↑ Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia, Ethnic Groups of the World, Jeffrey E. Cole, ABC-CLIO, 2011, ISBN 1-59884-303-6, pp. 333—334.

- ↑ Tab. 6.2 Obyvatelstvo podle národnosti podle krajů (Table. 6.2 Population by nationality, by region) (чеш.) (PDF). Czech Statistical Office (2011). Архивировано 31 января 2012 года.

- ↑ Karatnycky, Adrian. Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties, 2000–2001 (англ.). — Piscataway, NJ: Transaction Publishers[англ.], 2001. — P. 81. — ISBN 978-0-7658-0884-4.

- ↑ Danver, Steven L. Native Bulgarian people's of the World. — 2015-03-10. — ISBN 9781317464006.

- ↑ Cole, Jeffrey E. Ethnic Groups of Europe: An Encyclopedia. — 2011-05-25. — ISBN 9781598843033.

- ↑ Conference, Foundation for Endangered Languages. On the Margins of Nations / Foundation for Endangered Languages Conference, Joan A. Argenter, R. McKenna Brown. — 2004. — ISBN 9780953824861.

- ↑ Daphne Winland (2004), "Croatian Diaspora", in Melvin Ember, Carol R. Ember, Ian Skoggard (ed.), Encyclopedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Volume I: Overviews and Topics; Volume II: Diaspora Communities, vol. 2 (illustrated ed.), Springer Science+Business, p. 76, ISBN 978-0-306-48321-9,

It is estimated that 4.5 million Croatians live outside Croatia ...

{{citation}}: Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: editors list) (ссылка) - ↑ Bellamy, Alex J. The Formation of Croatian National Identity: A Centuries-Old Dream. — Manchester, England : Manchester University Press, 2003. — P. 116. — ISBN 978-0-71906-502-6.

- ↑ Включая 4 353 000 жителей Словакии (по данным переписи 2011 года), 147 000 одной этнической идентичности, 19 000 комплексной этнической идентичности (18 000 чехов и словаков и 1 000 словаков и другой идентичности) в Чешской Республике (по данным переписи 2011 года), 53 000 в Сербии (по данным переписи 2011 года), 762 000 в США (по данным переписи 2010 года Архивировано 12 февраля 2020 года.), 2000 одной этнической идентичности и 1000 комплексной этнической идентичности — словаки и поляки в Польше (по данным переписи 2011 года), 21 000 единых этнических идентичностей, 43 000 множественных этнических идентичностей в Канаде (по данным переписи 2006 года).

- ↑ Zupančič, Jernej Ethnic Structure of Slovenia and Slovenes in Neighbouring Countries (PDF). Slovenia: a geographical overview. Association of the Geographic Societies of Slovenia (август 2004). Дата обращения: 10 апреля 2008.

- ↑ Nasevski, Boško; Angelova, Dora; Gerovska, Dragica. Matrix of Expatriates of Macedonia = mk:Матица на Иселениците на Македонија (макед.). — Skopje: Macedonian Expatriation Almanac '95, 1995. — С. 52—53.

Литература

- на русском

- Славяне / И. О. Гавритухин, В. Я. Петрухин // Сен-Жерменский мир 1679 — Социальное обеспечение [Электронный ресурс]. — 2015. — С. 388—389. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 30). — ISBN 978-5-85270-367-5.

- Славянские языки / Скорвид С. С. // Сен-Жерменский мир 1679 — Социальное обеспечение [Электронный ресурс]. — 2015. — С. 396—397—389. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 30). — ISBN 978-5-85270-367-5.

- Свод древнейших письменных известий о славянах.

- М., 1994. — Т. 1: (I–VI вв.) / Составители Л. А. Гиндин, С. А. Иванов, Г. Г. Литаврин, отв. редакторы Л. А. Гиндин (филология), Г. Г. Литаврин (история).

- М., 1995. — Т. 2: (VII–IX вв.) / Составители С. А. Иванов, Г. Г. Литаврин, В. К. Ронин, отв. редактор Г. Г. Литаврин.

- Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Международные отношения, 1995—2012. (Т. 4, Том 5).

- Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Редколлегия: С. М. Толстая (ответственный редактор), Т. А. Агапкина, О. В. Белова, Л. Н. Виноградова, В. Я. Петрухин. — 2-е изд. — М. : Международные отношения, 2002.

- Балановская Е. В., Пежемский Д. В., Романов А. Г., Баранова Е. Е., Ромашкина М. В., Агджоян А. Т., Балаганский А. Г., Евсеева И. В., Виллемс Р., Балановский О. П. Генофонд Русского Севера: Славяне? Финны? Палеоевропейцы? // Вестник Московского университета. Сер. Антропология. — 2011. — № 3. — С. 27—58.

- Балановский О. П. Изменчивость генофонда в пространстве и времени: синтез данных о геногеографии митохондриальной ДНК и Y-хромосомы : Автореф. дисс. д. б. н.. — М. (РАМН), 2012. — 45 с.

- Бирнбаум Х. Праславянский язык: Достижения и проблемы в eгo реконструкции. — М., 1987.

- Буданов В. П., Горский А. А., Ермолова И. Е. Великое переселение народов: Этнополитические и социальные аспекты. — СПб.: Алетейя, 2011. — 336 с.

- Гейштор А. Мифология славян. — М., 2014.

- Доннерт Э. Западнославянские племена и народы в источниках эпохи Оттонов X-го и начала XI-го вв. // Zeischrift für Slavische Philologie. — Bd. 32. № 6. — 1987. — S. 892—896.

- Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 1991.

- Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. — М., 1974.

- Иванов В. В., Топоров В. Н. О древних славянских этнонимах (основные проблемы и перспективы) // Славянские древности: Этногенез, материальная культура Древней Руси. — К., 1980. — С. 11—45.

- Календарь народный / Толстая С. М. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 1999. — Т. 2: Д (Давать) — К (Крошки). — С. 442—446. — ISBN 5-7133-0982-7.

- Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок. — СПб., 2003.

- Орбини Мавро. Историография початия имене, славы, и разшерения народа славянского, и их царей и владетелей под многими именами, и со многими царствиями, королевствами и провинциями (перевод с итальянского). Собрана из многих книг исторических, чрез господина Мавроурбина архимандрита Рагужского. — СПб., 1722 (Ч. 1, Ч. 2, Ч. 3).

- di Mauro Orbini. Origin de gli. SLAVI & progreffo dell Imperio loro/Славянское царство: происхождение славян и распространение их господства. Переиздание. — М. : Олма медиа групп, 2010.

- Очерки истории культуры славян / Институт славяноведения и балканистки РАН ; Ред. коллегия: В. К. Волков, В. Я. Петрухин, А. И. Рогов, С. М. Толстая, Б. Н. Флоря ; Отв. секретарь: О. В. Белова. — М. : Индрик, 1996.

- Пигулевская Н. В. Ближний Восток. Византия. Славяне. — Л. : Наука, 1976.

- Русанова И. П. Славянские древности VI—VII вв. — М., 1976.

- Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. — 2-е изд. — М., 2007.

- Седов В. В. Славяне в древности. — М., 1994.

- Седов В. В. Славяне в раннем средневековье. — М., 1995. — 416 c.

- Седов В. В. Этногенез ранних славян // Вестник РАН. — Т. 73, № 7. — 2003. — С. 594—605.

- Седов В. В. Избранные труды. — М., 2005.

- Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой культуры Старого Света. — СПб., 2009.

- Терпиловский Р. В. Славяне Поднепровья в первой половине I тысячелетия н. э. — Lublin, 2004

- Топоров В. Н. Предыстория литературы у славян. — М., 1998.

- Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. — Л., 1982.

- Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. — 2-е изд. — М., 2003.

- Язычество / Толстая С. М. // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2012. — Т. 5: С (Сказка) — Я (Ящерица). — С. 616—619. — ISBN 978-5-7133-1380-7.

- Stratum plus. — 2015. — № 5: Славяне на Дунае. Обретение родины.

- на других языках

- Archeologia o poczᶐtkach Słowian. Kraków, 2005.

- Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A., Kivisild T., Churnosov M., Evseeva I., Pocheshkhova E., Boldyreva M., Yankovsky N., Balanovska E., Villems R. Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context (англ.) // American Journal of Human Genetics. — 2008. — Vol. 82, no. 1. — P. 236—250.

- Godłowski K. Pierwotne siedziby Słowian. Kraków, 2000.

- High-Resolution Phylogenetic Analysis of Southeastern Europe // Molecular Biology and Evolution, Volume 22, Issue 10, October 2005, P. 1964—1975.

- Niederle L. Slovanské starožitnosti. Praha, [1902–1934. Dl 1—7].

- Popowska-Taborska H. Z jezykowych dziejów Słowiańszczyzny. Warsz., 2004.

- Popowska-Taborska H. Wczesne dzieje Słowian w świetle ich jezyka. Warsz., 2014.

- Słupecki L. P. Slavonic pagan sanctuaries. Warsz., 1994.

- Verbenko D. A., Knjazev A. N., Mikulich A. I., Khusnutdinova E. K., Bebyakova N. A., Limborska S. A. Variability of the 3’ApoB Minisatellite Locus in Eastern Slavonic Populations (англ.) // Human Heredity. — 2005. — Vol. 60, no. 1. — P. 10—18. — doi:10.1159/000087338. Архивировано 20 января 2012 года.

Ссылки

- Лев Пушкарёв. Славяне. Энциклопедия «Кругосвет».

- Славянская мифология и эпос (подборка статей).